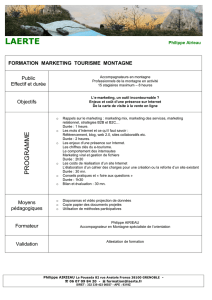

Leveau Les_Pyrenees_romaines

Les Pyrénées romaines, la frontière, la ville et la montagne

Philippe Leveau

La communication présentée a porté sur les relations qu’entretiennent entre eux deux

paradigmes qui président à l’interprétation des données archéologiques relatives aux

Pyrénées romaines. Selon le premier, les montagnes constituent des frontières. Selon le

second, la montagne exclut la ville (romaine). Elle suggère de les abandonner.

Le point de départ est constitué par l’étude de l’historien moderniste D. Nordman sur les

frontières de la France et plus particulièrement par le chapitre où il décrit un « modèle

pyrénéen » de la frontière. L’article 42 du traité des Pyrénées disait en effet que : « les

monts Pyrénées qui avaient anciennement divisé les Gaules des Espagnes seront aussi

dorénavant la division des deux mêmes royaumes ». Les caractéristiques de cette

(prétendue) frontière étaient précisées dans une « Explication de l’article 42 du traité des

Pyrénées » rédigée par une commission qui, dominée par P. de Marca, imposa une

interprètation de l’article 42 repoussant la frontière vers le sud. Il s’agissait de construire

une « frontière historique », associant limite et frontière, deux notions distinctes

jusqu’alors. Conçue pour être une frontière de la paix, cette frontière fut en réalité une

frontière de l’hostilité. Elle apparaît donc comme une étape vers un « modéle bien

différent de ceux qui entassent des titres et des droits », celui de la « frontière naturelle »

qui, un siècle après, servit à tracer la frontière avec la Savoie.

De P. de Marca et de son époque, l’historiographie française a hérité l’idée (moderniste)

selon laquelle les Pyrénées romaines auraient été divisées par des frontières séparant deux

provinces du nord, la Narbonnaise et l’Aquitaine, et une province du sud, la Tarraconaise.

Par la suite, sur cette idée, est venue se greffer celle d’une frontière-espace constituée par

le massif pyrénéen qui serait une zone de transition. Cette proposition exploite (et

transfert) la problématique des frontières de Rome proposée par l’historien britannique,

Ch. R. Whittaker. Ce dernier a effectivement montré comment de part et d’autre du limes

romain s’étaient constitués des espaces à l’origine de nouvelles constructions territoriales.

Dans sa démonstration, il insistait sur une idée importante qui distingue sa proposition du

« front pionnier » de Turner. Ce dernier oubliant que l’Ouest américain était déjà peuplé

d’Indiens ne se souciait que des émigrants et traitait cet espace comme un territoire à

occuper, qu’il soit vide ou à vider de ses habitants. Ch. R. Whittaker présentait la

frontière comme une zone d’interaction et de confusion ethnique où la confrontation entre

Romains, indigènes romanisés et Barbares engendrait de nouvelles formations sociales.

Il faut rappeler la différence fondamentale qui existe entre la zone du limes à laquelle

s’applique à la rigueur le concept de frontière et la partie intérieure de l’Empire romain

où n’existent que des limites. Liant la notion de frontière aux formations étatiques

modernes, D. Nordman soulignait les inconvénients de son utilisation anachronique.

L’Antiquité ne connaît pas de frontières, mais seulement des limites qui sont des lignes et

non des espaces. Celles que les imperatores, Pompée puis Auguste ont tracées dans le

massif Pyrénéen sont celles des peuples et des cités dont l’assemblage en provinces ne

sanctionne pas nécessairement une appartenance ethnique. Dans le cas des Pyrénées, à

propos de Lugdunum, R. Sablayrolles a bien montré que Pompée avait créé un ensemble

« pyrénéen » en amalgamant des populations venues du versant sud des Pyrénées et des

Aquitains, puis l’avait inclus pour des raisons logistiques dans un ensemble aquitain.

Quant à la frontière entre Narbonnaise et Tarraconaise, l’historien néerlandais Ch. Ebel a

montré qu’elle ne s’impose qu’au moment de la réorganisation augustéenne. La

répartition des peuples entre les trois Provinces est conforme au projet (augustéen)

d’équilibrer les peuples aquitains. La qualification des Pyrénées comme un espace-

frontière suppose que des frontières internes auraient divisé les provinces de l’Empire,

alors qu’il ne s’agit que de limites administratives susceptibles de varier selon les besoins

de la politique romaine.

L’ensemble des réflexions présentées suggère que l’utilisation du terme frontière est

source de confusion. Elles invitent à en réserver l’usage aux États modernes et à lui

préférer le terme de « marge » pour qualifier des espaces de transition. Cette notion

géographique peut servir à rendre compte des modes d’occupation du massif pyrénéen. La

marge définit en effet un espace excentrique par rapport à une organisation territoriale

(spatiale ou fonctionnelle), en rupture (brutale ou progressive avec elle), pour une durée

limitée et selon une intensité variable. Elle correspond au disfonctionnement d’un système

territorial engendrant une marginalité (B. Prost). Ce processus spatial, « la

marginalisation », est applicable aux Pyrénées, comme à d’autres espaces. Il y explique le

relatif abandon de la haute montagne dans certains secteurs. Ainsi en Cerdagne, comme

l’a montré Ch. Rendu, le recul de l’occupation saisonnière pastorale de la montagne

d’Enveig à l’époque romaine, une « singularit�é romaine » s’explique par l’attraction de

la ville de Iulia Libyca, de même que celle de Lugdunum explique la situation observée

par R. Sablayrolles dans le Barousse. Les études qui ont été conduites sur ces deux

massifs ainsi que sur la Serra de Cadi et l’Andorre (J. Palet-Martinez) y montrent une

diversité de situation qui illustre l’idée de mosaïque appliquée par Maxence Segard aux

Alpes romaines. Cette explication doit être préférée à celle qui a été proposée par K.

Walsh pour rendre compte d’une situation identique observée dans le Briançonnais. Selon

lui, la diminution d’une occupation agropastorale de la montagne à l’époque romaine

s’expliquerait par une perception aiguë du risque environnemental par les Romains.

S’accordant à l’hypothèse d’une « négation romaine de la montagne » autrefois proposée

par M. Tarpin. elle démentirait l’idée d’une « montagne intégrée ». Cette hypothèse

qu’ont retenue pour les Alpes, le protohistorien A. Bocquet et des ethnologues du Musée

Dauphinois est démentie par l’aménagement romain des passages d’altitude et par les

exploitations minières, autant de faits qui contreviennent formellement à l’idée d’une

opposition entre Rome et la montagne. Le pastoralisme d’altitude connaît bien un déclin

dans certaines régions –mais pas dans toutes– pour des raisons économiques.

Dans les Pyrénées, l’impact de la romanisation est évident. Elle privilégie certaines

régions, en particulier les vallées empruntées par les axes de communication et sur ceux-ci

les lieux où des villes se sont implantées. Iulia Libyca à une extrémité de la chaîne et

Lugdunum dans la partie centrale de son piémont nord en sont deux exemples. Il n’y donc

pas lieu de s’étonner de leur impact négatif sur l’occupation des hautes vallées et les

massifs voisins. Ces deux cas interdisent de considérer que la ville exclut la montagne.

Sans doute délivrent-elles bien un message en faveur de Rome, mais on aurait tort d’en

faire les instruments d’un contrôle militaire. Présenter la ville dans la montagne comme

une « arme civilisatrice » ou une « vitrine » de la romanisation ne doit pas en occulter la

fonction intégratrice. Des expressions comme celle de « ville-vitrine » privilégient une

interprétation réductrice des relations entre « Romains » et « Indigènes » en terme de

combat entre Civilisation et Barbarie. Les études récentes ont montré la complexité des

situations que dissimule une interprétation trop simple des sources littéraires. Reprenant

l’interprétation du passage fameux où Tacite vante la politique d’Agricola par rapport aux

élites bretonnes, P. Gros en a rappelé la dimension plus rhétorique que réaliste. De son

côté, P. Arnaud a montré que l’on devait voir dans l’ethnographie de Strabon une

« construction topique », c’est-à-dire non une description réaliste mais ce que l’on peut

appeler autrement la modélisation d’un processus que l’on aurait tort de réduire à une

opposition dualiste entre Barbarie et Civilisation.

Ces réflexions sur la frontière en appellent d’autres sur un type de ville, la ville « en

montagne » ou « de montagne ». La petite taille des villes de montagne s’explique

évidemment par la topographie. L’allongement des vallées entraîne l’échelonnement des

villes le long des axes de circulation qui les empruntent et limite l’exercice de la

centralité. La géographie physique explique que les carrefours de vallées ou leurs

débouchés aient favorisé le développement de certaines d’entre elles. Elle rend compte

également du faible nombre d’agglomérations disposant de monuments définissant la ville

romaine et la fréquence des agglomérations du type « vicus ». Pour les qualifier, on a

proposé un terme emprunté aux urbanistes modernes, celui de la « non ville » définie

comme un « site intermédiaire dont les fonctions derrière un habillage d’apparence

urbaine, ne sont plus celles de la ville romaine traditionnelle » (P. Gros). Ce type

d’agglomération n’est pas pour autant dépourvu de caractère urbain si l’on admet que, lieu

central, la ville se définit comme un espace de valorisation politique, économique et

sociale, fonctions qui expliquent la construction de monuments, mais ne l’exigent pas.

L’urbanité de la ville antique de montagne est précisément éclairée par le célèbre passage

où Thucydide distingue Sparte, ville sans monument, « non-ville » par excellence et

Athènes classique, l’agglomération centrale (Xsunoikistheisis polis). Comme les textes de

Tacite ou de Strabon qui se rapportent à la ville, ce passage ne peut pas être utilisé hors de

son contexte, ici une critique de la place qu’Hérodote accorde aux erga et à l’opposition

entre opsis (apparence) dunamis (puissance).

La même contextualisation doit être appliquée à la « montagne ». Dans sa définition

naturaliste, celle-ci se distingue par les conséquences biogéographiques de l’étagement

altitudinal. Cette particularité qui est à l’origine du pastoralisme transhumant de montagne

explique le caractère saisonner de l’occupation des zones d’altitude (la haute montagne).

Mais, facteur d’ambiguïté, dans un usage traditionnel enregistré par la toponymie, des

collines qui ne dépassent pas 200 ou 300 m sont appelées « montagnes ». La topographie

ne doit pas servir à construire une opposition de la plaine et de la montagne qui exclut la

ville. S’il est vrai que, dans la définition naturaliste de la montagne, (presque) toutes les

villes du piémont nord sont hors de la montagne, elles n’en méritent pas moins la

qualification de pyrénéennes et, à l’instar de Saint-Bertrand-de-Comminges, jouent leur

rôle de lieu d’intégration des populations.

1

/

3

100%