Q1 Mémo (1 point) - Objectif infirmier

« Quelques questions du module urgence réa de l’année dernière »

Q1 Mémo (1 point)

Citez les objectifs du triage à l’arrivée en zone d’admission dans un service d’urgence.

Evaluer rapidement la situation

Assurer un triage initial :

- Urgences vraies (déchoc ou box scopé) => Pronostic vital en cause

- Urgence relatives (box) => Lésion supposée nécessiter une surveillance

- Pas urgent (salle d’attente ou couloirs) => Geste chirurgical ou médical pouvant

être différé

Assurer un recueil de données administratives

Créer un dossier informatisé

Q2 Mémo (1point)

Définissez « Zone de déchoquages »

Box ou salle(s) dotés d’équipements, adaptés à la réanimation en urgence (oxygène, vide, respi,

matos perf, drainage, monitorage, défibrillateur, sondage, pose de VVC…….etc) permettant

d’assurer la prise en charge des patients en détresse vitale.

Q3 Compréhension (1,5 points)

Vous êtes infirmier(e) aux urgences et vous présentez le chariot d’urgence à une étudiante

infirmière de 3ème année. Que lui dites vous d’important en ce qui concerne sa vérification ?

Le chariot d’urgence est sous la responsabilité de l’IDE, elle se doit d’assurer sa vérification, afin

qu’il puisse être opérationnel à tout moment.

Il est donc important de vérifier :

Son accessibilité => il doit permettre de pratiquer une Réa efficace dans les plus brefs

délais, et de ce fait il doit être facile d’accès et dans un endroit connu de tous

Son contenu => au urgence il doit être vérifier de façon hebdomadaire et après chaque

utilisation

La validité de son contenu => dates de péremption

Son organisation => qui doit être méthodique afin de rendre son utilisation fonctionnelle.

Par exemple ranger par catégorie => A(airways) libération des voies aériennes,

B(breathing) respiration, C(circulation), D(drogue), E(ECG), F(Défibrillateur).

Q4 Mémo (2points)

Définissez « Plan rouge »

Citez les objectifs correspondants

Le plan rouge a été créé par la loi du 22 juillet 1987

Le plan rouge est destiné à porter secours à de nombreuses victimes. Il prévoit les procédures

d'urgence et les moyens à engager en vue de remédier aux conséquences d'un événement

catastrophique.

Chaque plan rouge est préparé au niveau départemental par le préfet, en liaison avec les

autorités locales et les services et organismes qui participent à l'aide médicale urgente et aux

transports sanitaires.

Q5 Analyse (3points)

Vous êtes IDE libéral, vous découvrez lors de votre tournée une de vos patientes, âgée de 30

ans, pendue dans son salon. La pendaison est complète, le lien est une corde de faible

diamètre. La pendaison est récente puisque vous aviez confirmé par téléphone votre venue 15

minutes plus tôt. Décrivez les premiers gestes à effectuer.

Afin de limiter les complications neurologiques respecter l’axe tête cou tronc mettre un

collier cervical et matelas de transport

Favoriser l’oxygénation cérébrale O2 ou Ventilation assistée si œdème cérébrale

Abord du patient systématique et structuré :

Couper la corde pour dépendre la victime, pour se faire demander de l’aide afin de travailler en

équipe +++ car :

- poids du patient

- risque de trauma du rachis donc il faut conserver l’axe tête cou tronc lors de

la dépendaison

- important d’avoir des témoins +++ (protection au regard de la loi).

Réaliser l’ABCDE pour une prise en charge efficace :

- A=Airway : libération des voies aériennes et prise en charge si risque de trauma

du rachis

- B= Breathing : évaluation et prise en charge de la fonction respi

- C= Circulation : évaluation et prise en charge de la fonction circulatoire

- D= Disability : évaluation des fonctions neurologiques

A=> Retrait corde pour libérée voie aérienne + minerve pour risque trauma du rachis.

B=>

Si consciente : O2 pour traiter éventuelle hypoxie engendrée par la pendaison

Si coma : Intubation + ventilation + O2 pour traiter l’hypoxie engendrée par la pendaison

C=> Vérif pouls carotidien, si arrêt cardiorespi = Réanimation cardiorespi

D & E=> Perf Nacl Manitol en prévention d’un œdème cérébral

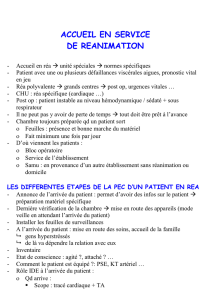

Vous travaillez comme infirmière en service de réa poly.

Nous sommes lundi 30 mai 6 h du matin et vous arrivée dans vos box pour prendre la relève de

vos deux patients.

Q6 Compréhension (2points)

Votre collègue de nuit, vous présente Mme X, patiente âgée de 58ans, adressée ds le service le

29 mai pour pneumopathie d’inhalation suite à une perte de connaissance à son domicile.

A son arrivée, Mme X était confuse, désorientée et agitée. Elle portait un masque à hte

concentration à 15l/mn d’oxygène, une oxymétrie pulsée assurait le monitorage.

Expliquez l’intérêt du monitorage par oxymétrie pulsée.

R=

Contrôle de la saturation du sang en oxygène

Surveillance de l’efficacité de l’oxygénothérapie

Permettre la détection précoce des événements hypoxiques

Surveillance du pouls et de son amplitude

Q7 Compréhension (2points)

Peu après l’installation de Mme X ds le box, le médecin décide de lui poser une voie vasculaire, il

hésite entre un cathéter veineux central et un désilet.

Expliquez la différence entre ces deux matériels.

R= Le cathéter veineux central permet de cathétériser une voie veineuse centrale (jugulaire ou

sous Clavière)

Le désilet permet de cathétériser une voie artérielle périphérique.

Q8 Compréhension (2points)

Dans la nuit, il est constaté une détresse respi sévère nécessitant une ventilation artificielle.

Mme X est intubée, ventilée et sédatée.

Le mode ventilatoire est en contrôle et les paramètres du ventilateur sont :

Volume courant : 600ml

Fréquence : 15mn/mn

FiO2 : 60%

PEEP : 5

Expliquez en quoi consiste la ventilation contrôlée d’un respi

R= La ventilation contrôlée est la suppléance totale ou partielle de la respiration du patient, son

but est d’obtenir une oxygénation tissulaire efficace.

Définissez les sigles : FiO2 et PEEP

R=

Fraction inspirée en 02 (FIO2) : concentration en 02 du mélange inspiré par le patient

FIO2 sup. à 70 % attention à la toxicité pulmonaire et oculaire

PEEP ou PEP : Pression expiratoire positive (PEP) : c’est la pression résiduelle maintenue dans

les voies aériennes à la fin de l’expiration grâce à la fermeture de la valve expiratoire

Avantages : recrutement alvéolaire, lutte contre l’atélectasie, compliance thoraco-pulmo

Inconvénients : baisse débit cardiaque et baisse du retour veineux, barotraumatisme

Indications : SDRA, oedeme, mal asthmatique, collapsus alvéolaire

Info Rappel sur le plan blanc

Le plan blanc hospitalier est un plan d'organisation du système hospitalier en cas d'afflux de

victimes ou de crise à caractère exceptionnel.

Il est habituellement mis en œuvre par le directeur de chaque établissement de santé, afin de

mobiliser toutes les ressources nécessaires pour faire face à une crise. Aussitôt activé, une

cellule de crise est mise en place par le directeur. Elle est composée des compétences médicales,

administratives, soignantes et techniques de l'établissement.

Cette cellule de crise coordonne et soutient les actions à mettre en œuvre pour répondre

efficacement à la situation, en organisant notamment :

- la coordination avec le SAMU et les services d'urgences pour assurer la prise en charge et

l'orientation des patients ;

- le rappel de tous les personnels médicaux, paramédicaux et autres hospitaliers pour renforcer

le dispositif d'accueil et de prise en charge des patients ;

- la disponibilité des lits d'hospitalisation et d'accueil en organisant la réouvertures de lits, la

mise à disposition de lits supplémentaires, le report d'hospitalisations non urgentes ;

- les transports et les transferts en lien avec les autres structures de soins, les ambulances et

les brancardiers pour accélérer la prise en charge des patients, et si nécessaire l'hospitalisation

- l'intervention de la CUMP (cellule d'urgence médico-psychologique) pour soutenir les patients

et leurs familles ;

- l'adaptation des moyens de l'établissement : les stocks, la logistique, l'équipement des locaux,

les chambres mortuaires pour faciliter l'organisation et répondre aux besoins prioritaires ;

- les télécommunications et les liaisons informatiques pour faciliter les échanges externes et

internes, tant avec les familles qu'avec les autorités sanitaires ;

- les conditions d'accès et de stationnement pour faciliter l'organisation de la circulation dans

l'établissement ;

- les dispositifs de surveillance et de gardiennage pour assurer la protection des biens et des

personnes.

Le plan blanc hospitalier est une réponse adaptée à une situation d'exception, qui nécessite la

mobilisation sans délai de tous les moyens humains, matériels et en soins de l'établissement.

En plus rappel sur le Plan Orsec

Le but d’un plan ORSEC est de gérer les secours pour qu’il y ait un commandement unique.

Un plan ORSEC regroupe 5 services :

Secours et sauvetage Pompiers

inondation, incendie, tremblement de terre

Soins médicaux (SAMU) et entraide DDASS (ou DRASS)

l’entraide, c’est par exemple reloger des gens dont les habitations sont détruites (cf les

inondations à Redon où il a fallu reloger tous les pensionnaires d’une maison de retraite)

Police et renseignements Police - Gendarmerie

Ils protègent les biens et les personnes, ils essaient d’identifier les victimes. Ils peuvent

aussi participer au secours et sauvetage en prêtant des hélicos par exemple.

Liaisons et transmissions STI (Service de Transmission de l’Intérieur)

Transports et travaux DDE (Direction Départementale des Équipements)

Les 5 services sont mis en route à chaque fois, mais certaines unités ne sont pas impliquées

autant que d’autres (le SAMU ne peut pas faire grand chose pour les goélands lors des

marées noires).

Quelques plans ORSEC particuliers :

SATER : recherche d’aéronef à terre

ACCIFER : Accident ferroviaire

SATMER : recherche d’aéronef en mer

ORSEC RAD : Accident nucléaire

POLMAR : Pollution maritime

Plan cyclonique dans les DOM-TOM

Etc. (Piratox, biotox…)

« Questions réponses en vrac urgence réa »

Où se situent les antigènes et les anticorps qui forment les groupes sanguins

R= Les antigènes se trouvent sur la membrane du GR, les anticorps circulent ds le plasma

Quelle est l’agglutinine d’un sujet de groupe AB

R= Le groupe AB n’a pas d’agglutinine

Quel est le matos nécessaire pour une intubation

R=

Un système d’aspi

Un matériel d’oxygénation

Un masque de ventilation

Un monitorage ECG

Une sonde d’intubation

Une seringue

Un laryngoscope

Une pince de Magill

Un lacet de fixation de la sonde

Le malade doit être perfusé

Xylocaine en spray

Canule de Guedel

Quels sont les risques cutanéo-muqueux de l’intubation trachéale ?

R=

Escarre aile du nez ou lèvre

Escarre laryngée au point d’appui de la sonde

Escarre au niveau du ballonnet si celui-ci est trop gonflé

Décrivez le principe de la ventilation assistée contrôlée

R= la ventilation assistée contrôlée est prise en charge par un respirateur qui impose tous les

paramètres ventilatoire au patient sédaté

Que veut dire FiO2, quel taux de FiO2 mini et maxi est-il possible de régler sur un

respirateur.

R= La FiO2 est la fraction en oxygène inspirée. Elle ne peut être inférieure à 21% et

supérieur à 100%

Qu’est ce que la PVC, quelles sont les valeurs normales comment les analyser

R= La PVC (pression veineuse centrale) permet de juger de l’efficacité du cœur droit, mais

aussi de l’état d’hydratation. Les normales sont de 4 à 8 cm d’eau. Supérieur à 8 => soit insuf

cardiaque soit obstacle en aval comme l’OAP.

Inférieur à 4 => hypo volémie

Citez et argumentez les actions infirmières qui doivent être mise en place en réa dans le but

de lutter contre les infections nosocomiales.

R=

Habillage spécifique en unité de réa poly => prévenir les contaminations aéroportées

extérieures

Lavage des mains hygiénique et antiseptique => prévenir les contaminations manu

portées

Respect des protocoles d’asepsie dans la réalisation des soins => Prévenir

l’introduction et la dissémination ds l’organisme des germes extérieurs

Respect des circuits des différents matériels utilisés => prévenir les infections

croisées

Démarche éducative auprès des famille, pour technique d’habillage, pour lavage des

mains, pour la durée des visites => Prévenir les infections aéroportées et manu

portées extérieures

Démarche éducative auprès des personnels et des étudiants => sensibiliser et

responsabiliser aux problèmes des infections nosocomiales, les différents membres

de l’équipe.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%