PARLEMENT EUROPÉEN

PARLEMENT EUROPÉEN

Direction générale des études

NOTE SUR

LA MAURITANIE

Réf. Adonis : 02-DGII (02)D/45945

WIP 2002/12/0057 31-01-2003

SOMMAIRE

Page

I- DONNÉES GÉNÉRALES………………………………...…...….. 1

II- SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE………….. 3

A- Histoire………………………………...…...…..…...…...…...…3

B- Géographie……………………...…...…...…...……...…...….. 5

III- SITUATION ÉCONOMIQUE……………………………………. 6

IV- SITUATION POLITIQUE…………………………………….…. 7

A- Processus démocratique ………………………………...….. 7

B- Institutions politiques ………………………………...…..... 7

C- Partis politiques………………………………...…...…...…... 8

D- Droits de l’homme et esclavage…………………….…...…... 9

E- Situation des médias………………………………...….....…. 10

V- RELATIONS MAURITANIE-RESTE DU MONDE...……….… 11

A- Relations UE- Mauritanie…...…...…...…...…...…...…...… 11

B- L’intégration régionale de la Mauritanie…...…...…...…... 12

C- Relations Mauritanie - Institutions Bretton Woods…...…...… 13

Sources d’information……………………………………………….…. 14

1

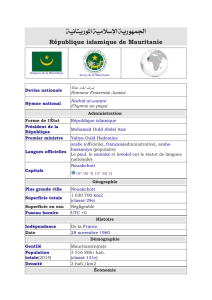

I- DONNÉES GÉNÉRALES

La Mauritanie est l'un des endroits les moins fréquentés du monde notamment en raison du

caractère largement désertique de son territoire. Par son peuplement et son histoire, la

Mauritanie peut apparaître comme une charnière entre l’Afrique Noire et l’Afrique Blanche et sa

situation géographique se reflète dans la composition ethnique de sa population divisée entre les

Maures (héritiers d’une tradition nomade) et les Noirs Africains (traditionnellement plutôt

sédentaires).

Nom officiel : République islamique de Mauritanie

Chef d’état : Colonel Maaouiuya Sid’Ahmed Taya (Président depuis 1984)

Capitale : Nouakchott (1 million d’habitants)

Superficie (en milliers de km2) : 1 026 km2

Monnaie : 1 ouguiya = 0,003948 Euros (Août 2002)

Revenu national brut (par habitant) : 350 $US (2001)

Structure du PIB (%–2001) :

Agriculture : 21 %

Industrie : 29 %

Services : 50 %

Indicateur du développement humain (IDH) Rang : 152e sur 173 pays (2000)

Espérance de vie à la naissance : 39 ans (1960), 51 ans (2000)

Taux de mortalité chez les moins de 5 ans (pour 1000) : 310 (1960), 183 (2000)

Taux d'alphabétisation des adultes (%-2000) :

Total : 40

Hommes : 51

Femmes : 30

Principales villes et divisions administratives

Le pays est divisé en douze régions, chacune étant administrée par un conseil et un district

comprenant la capitale et plus grande ville du pays, Nouakchott. La capitale de la Mauritanie fut

créée en 1957 en prévision de l'indépendance du pays, à partir d'un simple poste militaire à la

jonction du pays maure nomade et des sédentaires de la région du fleuve. Elle n'a cessé d'attirer

les populations de l'intérieur et n'est pas loin d'atteindre un million d’habitants aujourd’hui. Les

anciennes villes caravanières (Chinguetti, Ouaddane, Tichit, Oualata) sont en déclin en raison de

la disparition du commerce transsaharien. D'autres villes ont surgi avec l'industrialisation

2

comme Zouerate (50 000 hab.- mines de fer), Akjoujt (cuivre) et surtout Nouadhibou

(160 000 hab.), centre de pêche et port exportateur du minerai de fer acheminé par train depuis

Fdérik. Les autres grandes villes sont Kaédi, dans la région agricole longeant le Sénégal, ainsi

que Rosso, terminus au bord du fleuve de la route menant au Sénégal.

Religions : L’Islam est la religion officielle de la Mauritanie, 99,6% de la population est

musulmane et l’on trouve quelques minorités chrétiennes. L’Islam est source d’unité entre

Maures et Négro-Africains : 99 % des habitants sont musulmans sunnites, mais les émeutes

raciales de 1989 ont montré la fragilité de ce ciment. Dans l’ensemble l’islam pratiqué en

Mauritanie est ouvert et libéral et de tous les pays de l’Afrique de l’ouest, la Mauritanie est la

plus anciennement et la plus totalement islamisé.

Langues : l’arabe hasssaniyya est la langue officielle, le pular (peul), le wolof et le soninké sont

reconnues langues nationales.

Population et Groupes Ethniques:

Recensée en 1988 à 1,86 millions habitants, la population Mauritanienne était estimée en 2001 à

2,7 millions d'habitants dont la moitié de moins de 18 ans, avec un taux de fertilité de 5,1

(UNICEF, 1998). Le taux de croissance démographique est estimé à 2,93 en 2001, et il est

projeté 4,5 millions d'habitants en 2025. La densité moyenne de population (3 habitants/km2)

est l’une des plus faibles d'Afrique. La population est très inégalement répartie sur le territoire

puisque 80 % de la population habite le tiers sud du territoire. A l'exception de la capitale

Nouakchott, la majorité de cette population est concentrée le long de la vallée du fleuve

Sénégal. Dans le reste du pays, la densité de population est très faible, à l'exception de centres

urbains tels que Nouadibou, sur la côte atlantique, et de Zouérate, ville minière à la frontière du

Sahara occidental.

Si la population mauritanienne était traditionnellement majoritairement nomade (75% en 1965),

elle a subit, du fait de la sécheresse des dernières décennies, de la volonté politique du

gouvernement et de la modernisation du pays, de profonds bouleversements. La proportion de

nomades qui est passée de 33 % en 1977 à 21 % en 1984, est actuellement estimée à moins de

10%. En contre-partie la population urbaine est passée de 9 % en 1965 à 35 % en 1985 pour

atteindre 58% environ en 2000 (dont environ 80 % à Nouakchott).

La population est composée d’environ deux tiers de Maures arabophones, historiquement

nomades (incluant les Beydanes d'ascendance arabo-berbère soit les «maures blancs », et les

«maures noirs» ou Haratines, anciens esclaves noirs) et pour le tiers restant, des «Négros-

Mauritaniens» comprenant les Toucouleurs, Peuls, Soninkés et Wolofs et qui sont plutôt

installés dans le sud du pays, près du fleuve Sénégal, où se trouve la principale zone agricole de

la Mauritanie

1

. A l'exception des Peuls, ces derniers étaient historiquement majoritairement

agriculteurs et concentrés dans le sud du pays. L’accroissement démographique est favorable

aux Noir-Africains dans la mesure où les Maures ont traditionnellement une seule épouse tandis

que les Noir-Africains en ont jusqu’à quatre comme l’autorise l’Islam.

En raison des fortes transformations démographiques de la Mauritanie et en particulier du

phénomène urbain lié aux effets de la sécheresse, la répartition entre nomades et sédentaires a

1

Maures (70% dont Maures noires 40%, Maures blanc 30%), Noirs-Africains (30%, Sononkés, Haal-Pulaars,

Puels, Wolofs).

3

cessé de recouvrir l’opposition entre pasteurs maures et agriculteurs noirs. La division du pays

en « Bilad Al Soudan », le pays des Noirs (au sud), et « Bilad Al Bidan », le pays des Blancs

(au nord) n’a jamais été vraiment fondé dans la mesure où de nombreux noirs intégré aux tribus

maures par l’ancienne pratique de l’esclavage de tente, affirment encore leur appartenance à la

culture arabe quelle que soit leur origine ethnique (ce sont les Maures noires « Harratines »).

II- SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE

A- Histoire

Colonie française de 1814 à 1860, la Mauritanie acquiert son indépendance le 28 novembre

1960. Celle-ci s'accompagne de la proclamation de la République Islamique de Mauritanie et de

l'installation d'une nouvelle capitale : Nouakchott.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%