L`incorporation bancaire de 1860 : une simple

L

L’

’i

in

nc

co

or

rp

po

or

ra

at

ti

io

on

n

b

ba

an

nc

ca

ai

ir

re

e

d

de

e

1

18

86

60

0

:

:

u

un

ne

e

s

si

im

mp

pl

le

e

a

an

nn

ne

ex

xi

io

on

n

o

ou

u

u

un

ne

e

c

ch

ha

an

nc

ce

e

d

d’

’i

in

nt

té

ég

gr

ra

at

ti

io

on

n

?

?

Hubert Bonin, professeur d’histoire économique à Sciences Po Bordeaux et à l’UMR CNRS 5113 GRETHA-

Université Montesquieu Bordeaux 4 [www.hubertbonin.com]

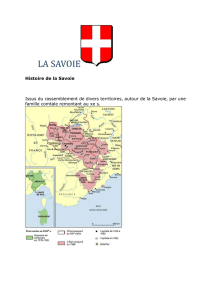

Sans l’ambition de reconstituer une histoire de l’économie bancaire savoyarde des

décennies entourant le rattachement de 1860, notre projet vise à débattre de la portée de

cet événement sur les structures institutionnelles. Est-ce que, pour la Savoie, il s’est agi

d’une simple « annexion » à un « système bancaire » centralisé, ouvrant ainsi la porte à la

domination de la place, des institutions et des établissements de crédit parisiens ? Ou, au

contraire, l’incorporation aurait-elle pu servir de levier à la maturation d’initiatives

entrepreneuriales et de places bancaires propres à favoriser l’émergence de systèmes

productifs décentralisés à l’échelle des Alpes du Nord ? Pour ce faire, nous nous

appuierons sur des ouvrages de banquiers ou d’universitaires, sur des archives de banques

1

et sur les archives de la Banque de France

2

.

Quand la Savoie rejoint la France, elle ne se trouve absolument pas dans la situation de

l’Alsace-Lorraine en 1918 ; en effet, celle-ci avait connu au XIXe siècle un puissant

mouvement d’équipement industriel et bancaire, et ses banques se posent alors en fortes

banques régionales. Or, en 1860, le degré d’industrialisation savoyard reste modeste, avec

quelques îlots ou sites d’industrie concentrée moderne (dans le textile ou la métallurgie,

par exemple) et des myriades de petits ateliers enclavés sur leur petit marché local ou,

parfois, insérés dans des flux d’échanges que l’on pourrait identifier comme « proto-

industriels ». L’économie bancaire doit se conformer à la prédominance de ces échanges

commerciaux et des formes variées de l’agriculture de vallée ou d’alpage. Sa capacité

d’autonomie est par conséquent contestable ; les « capitales » marchandes ne constituent

guère des places trapues, d’autant plus qu’elles doivent rebâtir rapidement des réseaux

d’affaires pour substituer au pôle de Turin de nouveaux leviers de refinancement ou de

change. L’enjeu du rattachement à la France peut par conséquent concerner aussi le

monde de la banque, car tout essor durable de l’économie savoyarde suppose une

monétarisation intense aux dépens des pratiques de thésaurisation, une mobilisation des

épargnes des foyers ou des patrons d’entreprise au service d’une liquidité fluide par le biais

de la monnaie de banque, et enfin une stabilité des échanges et des réserves de monnaies

de tout type que des capacités de refinancement départementales ou parisiennes peuvent

favoriser.

1. Banque de Savoie contre Banque de France ?

Cependant, dans un premier temps, il faut définir les contours institutionnels de

l’économie monétaire et bancaire savoyarde. En effet, le processus de centralisation des

marchés de l’argent autour d’une institution centrale, la Banque de France, dont le

privilège a été récemment consolidé en 1852, empêche toute velléité d’autonomie ou même

de spécificité. Or la royaume sarde disposait jusqu’alors de deux banques d’émission (et de

1

Nous remercions les services des archives historiques du Crédit agricole et du Crédit lyonnais (notamment

Roger Nougaret et Anne Brunterch et Pascal Penot) et des archives historiques de la Société générale et de la

Banque de l’union parisienne.

2

Nous remercions notamment les Archives historiques de la Banque de France, qui nous avaient largement

ouvert leurs dossiers pour l’entre-deux-guerres, et François Grélard, qui nous a procuré l’ensemble des

rapports numérisés de l’Inspection générale de la Banque de France dans les succursales des deux

départements.

2

réescompte), la Banque nationale, à Turin, et la Banque de Savoie

3

, avec une succursale à

Chambéry et un siège à Annecy, car elle y avait succédé le 26 avril 1851 à la Banque

d’Annecy, elle-même fondée en mai 1840. Son capital avait progressé de 800 000 francs à

1,6 million en 1853, 2 millions en 1856 et enfin 4 millions au début de 1860. Soudain, cette

Banque de Savoie devient un enjeu de spéculations financières et intellectuelles. Jean

Bouvier

4

puis Alain Plessis

5

ont bien analysé les circonstances qui ont accompagné

l’incorporation de la Banque de Savoie à la France.

A. De la Banque de Savoie à une nouvelle économie bancaire ?

Un premier enjeu est académique. Ce rattachement de la Savoie à la France relance certes

un temps les joutes théoriques entre experts à propos de la liberté d’émission de la

monnaie (comme aux États-Unis et en Écosse). En effet, la Société d'économie politique,

qui regroupe les économistes français (à peu près deux cent membres, dont Michel

Chevalier) argue que la « banque libre » serait plus efficace que l’unicité d'émission – dont

Louis Wolowski semble être le seul économiste à défendre le principe en France

6

. Bref,

l’affaire de la Banque de Savoie aurait pu ouvrir la boîte de Pandore d’une remise en cause

du monopole monétaire de la Banque de France (émission de billets et réescompte des

banques). Malgré une floraison de brochures, d’opuscules

7

et d’articles de presse sur cette

affaire de la Banque de Savoie

8

, et après un débat lui aussi théorique au Sénat, qui rejette

la pétition des « libre-banquistes » par 83 voix contre deux (dont Chevalier), les partisans

théoriciens et affairistes (les Pereire) de « la banque libre » subissent une défaite sans

appel…

Un second enjeu est financier et bancaire. Certes, pendant l’été 1860, divers mouvements

spéculatifs portent des investisseurs à ramasser des paquets d’actions de la Banque de

Savoie, en pariant sur un destin autonome, des échafaudages imaginatifs ou une fusion

avec la Banque de France à un cours séduisant – et un quart du capital passe entre leurs

mains, en particulier une petite maison de banque marseillaise, Gay-Bazin, ou des hommes

d’affaires qui ont fondé tout récemment à Paris le Crédit industriel et commerciale.

Les grands banquiers saint-simoniens, les Pereire, envisagent quant à eux d’utiliser la

Banque de Savoie comme levier d’une compétition avec cette Banque de France ou le

monde de leurs rivaux parisiens (les maisons de la Haute Banque, comme les Rothschild

ou les Fould). Les Pereire négocient avec les dirigeants de la Banque de Savoie en 1861-

3

Paul Guichonnet, « La Banque de Savoie sous le régime sarde, 1851-1860 », in Mélanges d’histoire

économique et sociale en hommage au professeur Antony Babel, Genève, Université de Genève, 1963,

pp. 211-230.

4

Jean Bouvier, « Les Pereire et l’affaire de la Banque de Savoie », Cahiers d’histoire (Université de Lyon),

1960, n°4, pp. 383-410 ; réédité dans : Jean Bouvier, Histoire économique et histoire sociale, Genève, Droz,

1968, pp. 135-158. Cf. aussi Georges de Fonclare, Un épisode de l’annexion. La Banque de Savoie et le droit

d’émission des billets, discours de réception à l’Académie de Savoie, 10 janvier 1924.

5

Alain Plessis, « L’affaire de la Banque de Savoie », in Alain Plessis, La politique de la Banque de France

sous le Second Empire, Genève, Droz, 1985, pp. 261-277.

6

Cf. les travaux de l’économiste Gilles Jacoud (nous remercions Marc-Alexandre Sénégas d’avoir attiré notre

attention sur ses travaux) : Gilles Jacoud, La monnaie fiduciaire : d'une émission libérée au privilège de la

Banque de France (1796-1803), Paris, L’Harmattan, 1996. Gilles Jacoud, Le billet de banque en France

(1796-1803), Paris, L’Harmattan, 1996. Gilles Jacoud, « Unicité ou pluralité des banques d'émission ? Les

débats en France (1846-1848) », Études et Documents, n°9, ministère de l'Économie, des Finances et de

l'Industrie, Comité pour l'histoire économique et financière de la France, 1997, pp. 391-413.

7

Par exemple : Th. Furet, La Banque de France et la Banque de Savoie, ou : Réduction et fixité du taux

d’escompte des banques privilégiées, Paris, 1864.

8

Cf. le dossier « Débats et enquêtes. Opinion de la presse, Banque de Savoie », Archives historiques de la

Banque de France, 500 pages (un exemplaire a été déposé par nous-même aux Archives départementales de

Haute-Savoie).

3

1863 et concluent, le 18 septembre 1863, un projet de contrat qui leur ferait apporter 36

millions de francs lors d’une augmentation de capital énorme de 4 à 40 millions…, comme

s’ils imaginaient d’en faire le ferment d’une seconde Banque de France ! Les Pereire

doivent encore convaincre le pouvoir exécutif parisien, l’empereur – à qui ils remettent une

note en janvier 1864 –, le gouvernement de Rouher, le ministre des Finances – mais leur

rival Fould, un banquier d’une grosse maison de Haute Banque

9

, vient de revenir à ce poste

depuis 1861 –, et évidemment la Banque de France elle-même. Les Pereire remettent un

mémoire analysant leur projet à Fould le 27 novembre 1863. Le « système Pereire » a

besoin d’être alimenté par une forte expansion du crédit, de la monnaie de banque, de la

circulation monétaire, alors que la Banque de France tarde à densifier son réseau de

succursales, fort seulement d’une cinquantaine d’unités. Utiliser la Banque de Savoie pour

créer une nouvelle institution bancaire, voire pour diffuser de la monnaie de banque et du

réescompte, contribuerait à la croissance générale et à l’offre d’argent, en particulier pour

diffuser plus encore les valeurs mobilières (pouvant servir de gage à des prêts). C’est à cette

époque, rappelons le, que les Pereire participent au-delà des Alpes à la création du Crédit

mobilier italien (en 1863), une banque d’affaires insérée dans un schéma d’investissements

en chemins de fer et industries ; et que se fondent successivement le Crédit lyonnais

10

(1863), la Société générale

11

et la Société marseillaise de crédit (1864). L’affaire de la

Banque de Savoie n’est donc pas seulement un « coup spéculatif », car elle s’insère dans un

schéma de pensée et d’action qui dispose de sa logique structurée, diversifier l’économie

bancaire et développer la liquidité d’ensemble de l’économie.

Toutefois, ils doivent vite déchanter : c’est la mobilisation générale contre leurs

conceptions. Le gouverneur de la Banque de France, Adolphe Vuitry, « est fort alarmé des

projets que l’on prête au Crédit mobilier pour une reconstruction de la Banque de Savoie

avec des succursales dans tous les départements, ayant le droit d’émettre des billets en

concurrence avec la Banque de France. Ce projet serait insensé, et, quelques que soient les

espérances que fondent MM. Pereire sur des conversations avec l’empereur, je crois que la

Banque peut être parfaitement tranquille. »

12

Fould prend position fermement : « Je n’ai

nullement encourage M. Pereire dans son projet de la Banque de Savoie. Je vous serai

obligé de faire devenir le gouverneur de la Banque [de France] et de lui communiquer le

sens de cette dépêche qui calmera les inquiétudes qu’il m’a exprimée au nom de son

Conseil »

13

de Régence. « J’ai bien étudié cette affaire et les statuts de la Banque de Savoie

ne lui donneraient tout au plus le doit d’établir des succursales dans les deux départements

du pays. Ainsi que je lui [à Pereire] déjà dit, je regarderais la concurrence qui tendrait à

s’établir entre la Banque de France et la Banque de Savoie comme déplorable, et je

l’empêcherai par tous les moyens possibles. Je suis dans ma position de défenseur naturel

de la Banque de France. »

14

Malgré leurs tentatives et leur groupe de pression, les Pereire

15

ne peuvent percer ainsi

dans le grand Sud-Est, ni par le biais de la Banque de Savoie, ni par leurs intérêts dans les

9

Frédéric Barbier, Finance et politique. La dynastie des Fould, XVIIIe-XXe siècles, Paris, Armand Colin, 1991.

10

Jean Bouvier, Le Crédit lyonnais (1863-1882). Naissance d'une grande banque, Paris, SEVPEN, 1961 ;

Flammarion, 1968 ; EHESS, 1999.

11

Hubert Bonin, Histoire de la Société générale. I. 1864-1890. Naissance d’une banque, Genève, Droz, 2006.

12

Lettre de Fould à Pierre Jules Baroche, 27 septembre 1863, archives Baroche, Bibliothèque Thiers, n°979-

980, cité par Alain Plessis, op.cit., p. 265.

13

Fould à Baroche, 28 septembre 1863, Ibidem.

14

Fould à Baroche, 27 septembre 1863, Ibidem.

15

Cf. Nicolas Stoskopf, Les patrons du Second Empire. Banquiers et financiers parisiens, Paris, Picard,

2002. Jean Autin, Les frères Pereire. Le bonheur d’entreprendre, Paris, Perrin, 1984. Elisabeth Paulet,

« Financing industry: The Crédit mobilier in France, 1860-1875 », Journal of European Economic History,

2002, volume 31, n°1, p. 89-112. Elisabeth Paulet, The Role of Banks in Monitoring Firms. The Case of the

4

chemins de fer puisque c’est devenu un fief ferroviaire des Talabot autour du Paris-Lyon-

Marseille. Celui-ci empêche notamment les Pereire d’obtenir la ligne Sète-Marseille

16

qu’ils

souhaitaient pour obtenir un débouché phocéen à leur Compagnie du Midi (qui gérait le

Bordeaux-Sète) lors du renouvellement et de l’extension des concessions ferroviaires par

l’État en juin 1863.

B. L’absorption de la Banque de Savoie par la Banque de France ?

Malgré ces espérances saint-simoniennes et les débats des libre-banquistes, l’impératif de

l’unicité de la banque d’émission et de réescompte s’impose in fine. La Banque de France,

forte du monopole de la banque d’émission qu’elle a obtenu sur l’ensemble du territoire

national par la convention de 1848, récupère la Banque de Savoie, dont le nom disparaît

(pour un temps) et dont les outils deviennent des succursales de la Banque de France –

tout comme cela avait été le cas en 1848 pour d’autres banques régionales d’émission,

comme la Banque de Bordeaux ou la Banque de Lille.

Un débat de l’époque est toujours ardent, celui qui touche aux fondements mêmes des

accords liés au rattachement de la Savoie. En effet, la convention du 24 août 1860 avait

garanti la pérennité du privilège royal attribué par Charles-Albert à la Banque de Savoie

pour l'émission de la monnaie fiduciaire officielle du duché de Savoie et son respect par les

autorités françaises. Aussi la décision du gouverneur et des Régents de la Banque de

France de revendiquer le monopole de l’émission peut-elle sembler aller en contradiction

avec la convention de 1860 cosignée par les autorités françaises et violer le droit de la

Savoie à émettre sa propre monnaie. Or le décret impérial du 8 avril 1865 autorise « la

cession du privilège d'émission de la Banque de Savoie » à la Banque de France. Celle-ci en

profite d’ailleurs pour intégrer dans ses propres coffres le stock d’or qui servait à la Banque

de Savoie pour garantir ses opérations monétaires.

Un rapport circonstancié est d’abord remis au ministre des Finances (en novembre 1860-

novembre 1861) Jean-Louis Forcade de la Roquette sur le destin de la Banque de Savoie

17

et à une lettre de cadrage du ministre à la Banque de France

18

. Les discussions entre le

ministère des Finances (dirigé par Achille Fould entre novembre 1861 et janvier 1861), le

gouverneur de la Banque de France (Charles de Germiny depuis 1857 puis Vuitry à partir

de juin 1863) et la Banque de Savoie (dont son président, le baron Ruphy) portent sur les

compensations et les modalités du rapprochement

19

. La Banque de Savoie imagine dans un

premier temps une fusion capitalistique, au pair – ce qui aurait justifié le petit boum de

spéculation sur ses actions, qui ont bondi de 1 200/1 300 à 1 800/2 000 francs en 1860-

1861 (par rapport à un pair d’un millier de francs). Mais la Banque de France rechigne à

incorporer dans son bilan des comptes d’une institution qu’elles jugent douteux car la

Banque de Savoie aurait pris trop de risques en acceptant d’escompter des billets de clients

par trop incertains

20

– et d’ailleurs le directeur de la succursale de Chambéry est révoqué

pendant ces discussions. Le gouverneur propose alors en avril 1861 le simple versement

Crédit Mobilier, Londres, Routledge, 1999.

16

Louis Girard, « Le chemin de fer Cette-Marseille », Revue d’histoire moderne et contemporaine, avril-juin

1955.

17

Rapport de l’inspecteur des succursales, A. de Lisa au ministre des Finances Forcade, 4 janvier 1861,

archives historiques de la Banque de France (11 pages).

18

Lettre du ministre des Finances Forcade au Conseil de la Banque de France, 12 janvier 1861, archives

historiques de la Banque de France.

19

Nous nous appuyons sur le rapport annuel du conseil d’administration de la Banque de Savoie pour ces

années 1860-1864, archives historiques de la Banque de France.

20

Comme l’indique le rapport rédigé sur place par l’inspecteur de la Banque de France de Lisa, janvier 1861.

5

d’une indemnité de 600 000 francs pour compenser la perte du droit d’émission

monétaire, tandis que la Banque de Savoie poursuivrait son existence en temps que banque

locale banalisée

21

. Une partie de poker menteur se déroule alors : celle-ci demande 8

millions d’indemnité et entame, on l’a vu, ses discussions avec les Pereire à partir de mars

1862. Une commission présidée par le président de la section des Finances du Conseil

d’État, Vuitry (le futur gouverneur de la Banque de France), propose 1,2 million.

Finalement, ces négociations débouchent sur un traité signé entre la Banque de Savoie et la

Banque de France le 19 novembre 1864. Celui-ci prévoit le payement d’une indemnité de 4

millions de francs à la Banque de Savoie, l’effacement de ses guichets et administration

monétaires, au profit de l’ouverture de deux succursales qui se substitueraient à eux. Le

Conseil général de la Banque de France la demande cette ouverture le 9 mars 1865 et la

décide le 8 avril. Ces deux succursales ouvrent donc leurs portes en 1865, respectivement le

20 avril à Annecy et le 22 avril à Chambéry. Des « bureaux rattachés » viennent plus tard

renforcer cette architecture du crédit, à Aix-les-Bains (1887), Albertville (1899) et Thonon

(1898-1899) – bureau érigé en succursale en 1990.

Entre-temps, la Banque de Savoie, qui aurait pu continuer une vie bancaire classique,

préfère se saborder, faute de repreneurs parisiens et surtout parce que sa situation et son

propre crédit sont devenus précaires. Une assemblée générale décide sa dissolution, le 19

mars 1865 : le royaume sarde ne peut ainsi transmettre aucun héritage institutionnel

bancaire aux nouveaux département.

2. Les premiers ferments des Caisses d’épargne savoyardes

Pourtant, un véritable héritage, bien que modeste, est transmis par le royaume sarde, celui

des Caisses d’épargne. En effet, le mouvement de promotion de l’épargne, de la prévoyance

et de la morale populaire

22

avait essaimé dans toute l’Europe, et le Piémont-Sardaigne

s’était équipé lui aussi des premières institutions philanthropiques patronnées par la

bonne bourgeoisie. Chambéry avait ainsi abrité sa Caisse d’épargne

23

dès le 5 juillet 1835 –

longtemps après celle de Lyon dès 1822, mais seulement un an après celle de Grenoble, par

exemple – avant Annecy en 1841, Rumilly en 1852, Thonon en 1855 et Aix-les-Bains en

1857. Comme ces caisses sont indépendantes les unes des autres, proches de la

municipalité, elles n’ont aucun mal à s’adapter à leur nouvel environnement français en

1860

Néanmoins, elles doivent dorénavant faire remonter presque toute leur collecte à la Caisse

des dépôts, à Paris. Cette centralisation est imposée par une loi de 1852, en échange de la

garantie des dépôts par l’État ; comme les 440 autres Caisses françaises, elles perdent leur

droit de pratiquer des crédits, contrairement aux Caisses restées italiennes ou aux

Sparkassen germaniques à partir des années 1890 : c’est « le choc de l’annexion » et un

« séisme juridique »

24

. Après quelques remous, chaque Caisse vote des statuts conformes à

ces exigences (Thonon dès 1862, Chambéry en 1867) sauf celle d’Aix-les-Bains, qui préfère

disparaître en 1865 et celle d’Annecy qui pratique une résistance passive jusqu’à sa

capitulation de facto en 1887.

21

Jean Bouvier, op.cit., p. 142.

22

Bernard Vogler (dir.), L'histoire des Caisses d’épargnes européennes. Tome 1 : Les origines des Caisses

d'épargne, 1815-1848, Paris, 1991. André Gueslin, « Aux origines de l'État-providence : la mise en place du

modèle français des Caisses d'épargne », Revue d'histoire moderne et contemporaine, 1991, pp. 231-250.

André Gueslin, « L'invention des Caisses d'épargne en France : une grande utopie libérale », Revue

historique, 1989, pp. 391-409.

23

Daniel Duet (dir.), Caisse d’épargne des Alpes. De l’abeille à l’écureuil, Grenoble, 2007.

24

Ibidem, p. 28.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%