Luttes de carthaginois contre les romains et les indigènes

Luttes de carthaginois contre les romains et les indigènes.

ICI commence un drame magnifique: les deux républiques les plus puissantes

dont l’histoire ait conservé le souvenir vont lutter ensemble, non plus pour la

possession de la Sicile, mais pour celle de la Méditerranée, qui doit donner au

vainqueur l’empire du monde ! Carthage, la république commerçante, a de grandes

flottes et des matelots sans nombre; Rome, la république agricole, n’a pas un seul

vaisseau, et cependant elle l’emportera par l’énergie de sa volonté et l’infatigable

opiniâtreté de ses efforts.

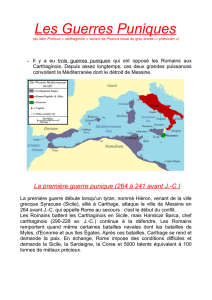

On sait sous quel prétexte ces deux états en vinrent aux mains. Les

habitants d’une ville de la Sicile s’étaient divisés en deux partis; les uns

appelèrent les Romains à leur secours, les autres les Carthaginois. Déjà, à cette

époque, l’Italie presque entière obéissait à la république: Sabins, Volsques,

Samnites, étaient ses tributaires ; et Pyrrhus venait de fuir honteusement

devant ses aigles triomphantes. Cependant Rome hésitait encore. Le sénat refusa

d’abord le secours demandé; mais le peuple consulté t’accorda, et la guerre fut

décidée. Quelques misérables vaisseaux empruntés à leurs alliés transportèrent

les légions romaines en Sicile. Tel fut le commencement de la première guerre

punique.

Moins célèbre que la seconde, parce que les noms d’Hannibal et de Scipion

n’y figurent pas, cette guerre fut plus longue et tout aussi cruelle. Les Romains

s’y formèrent à cette patience héroïque qui les rendit invincibles. Luttant contre

un peuple de navigateurs et de marchands, qui couvrait la mer de ses flottes, ils

sentirent la nécessité de créer une marine pour repousser les ravages que leurs

ennemis exerçaient sur les côtes d’Italie. Sans ingénieurs et sans ouvriers pour

la construction des vaisseaux, leur génie et leur persévérance suppléèrent à tout.

Une galère prise sur l’ennemi, dans un port de Sicile, leur servit de modèle. On

travailla la nuit, on travailla le jour pour hâter les constructions; les citoyens de

toutes les classes et de toutes les conditions s’imposèrent les plus durs

sacrifices pour atteindre ce résultat, et en peu de mois, une flotte de cent vingt

galères fut mise à la mer. Cependant les premiers combats de ces marins

improvisés ne furent pas heureux. Souvent leurs habiles adversaires, plus

souvent les tempêtes contre lesquelles ils n’avaient pas encore appris à lutter,

détruisirent ces vaisseaux construits à la hâte et avec tant de peine. Mais

l’énergie romaine s’accrut de ces défaites mêmes, et les Carthaginois, battus sur

terre en Sicile et en Sardaigne, le furent aussi sur mer, leur empire et leur

élément. Les Romains poursuivirent bientôt leurs ennemis jusqu’en Afrique.

De toutes les expéditions de la première guerre punique, celle de Regulus

est la plus célèbre. Les vertus morales et guerrières de cet illustre Romain, ses

premiers succès, facilités par l’aversion des populations africaines contre leur

superbe dominatrice, ses fautes, sa défaite, sa captivité, sa mort héroïque

surtout, ont immortalisé cette période de l’histoire de sa patrie: le lecteur

n’ignore pas que deux prisonniers carthaginois, livrés à la veuve de Regulus,

périrent à Rouie dans d’affreux supplices. Ces vengeances barbares, ces

représailles non moins cruelles, donnèrent à la guerre un caractère d'atrocité

qu’elle n’avait pas encore revêtu. Ce ne fut plus une lutte ordinaire entre deux

peuples, mais un véritable duel entre deux adversaires décidés à vaincre ou à

mourir; enfin le courage des Romains l’emporta, et Carthage fut réduite à

demander la paix. Céder une première fois, c’était se mettre dans la nécessité de

céder une seconde, une troisième, jusqu’à sa ruine totale; c’est en effet ce qui

arriva. D’après les termes du traité qui mit fin à la première guerre punique,

Carthage évacua la Sicile, rendit sans rançon tous les prisonniers, et paya les

frais de la guerre. Elle accordait tout et ne recevait rien son humiliation était

complète, l’orgueil des Romains satisfait et leur supériorité reconnue.

Ce honteux traité venait à peine d’être signé, lorsqu’une guerre intestine

s’alluma autour des murs de Carthage et menaça de la dévorer. Comme cet

événement met en saillie une partie des institutions politiques de la république

phénicienne, nous allons lui consacrer quelques développements. Les armées de

Carthage se composaient partie d’auxiliaires, partie de Mercenaires. Au lieu de

dépeupler ses villes pour avoir des soldats, elle en achetait au dehors; les

hommes n’étaient pour cette opulente république qu’une marchandise. Elle

prenait, dans chaque pays, les troupes les plus renommées : la Numidie lui

fournissait une cavalerie brave, impétueuse, infatigable; les îles Baléares lui

donnaient les plus adroits frondeurs du monde; l’Espagne, une infanterie

invincible; la Gaule, des guerriers à toute épreuve; la Grèce, des ingénieurs et

des stratégistes consommés. Sans affaiblir sa population par des levées

d’hommes, ni interrompre son commerce, Carthage mettait donc en campagne de

nombreuses armées, composées des meilleurs soldats de l’Europe et de l’Afrique.

Cette organisation, avantageuse en apparence, fut pour elle une cause incessante

de troubles, et hâta même sa ruine. Aucun lien moral n’unissait entre eux ces

Mercenaires : victorieux et bien payés, ils servaient avec zèle; mais au moindre

revers ils se révoltaient, abandonnaient leurs drapeaux, souvent même passaient

à l’ennemi. Un des plus beaux titres de gloire du grand Hannibal est d’être resté

pendant seize ans en Italie avec une armée composée de vingt peuples divers,

sans qu’aucune révolte ait eu lieu, sans qu’aucune rivalité sérieuse ait dissous cet

assemblage d’éléments hétérogènes.

Après la malheureuse expédition de Sicile, les Mercenaires, aigris par leurs

défaites et surtout par le retard qu’éprouvait le paiement de leur solde. s’étaient

révoltés, avaient massacré leurs chefs, et les avaient remplacés par des

officiers subalternes; d’un autre côté, les villes maritimes, les populations

agricoles de l’intérieur, accablées d’impôts, voulurent profiter de cette

insurrection pour secouer un joug qu’elles portaient avec impatience, et les

tribus même les plus lointaines, celles qui faisaient paître leurs troupeaux sur les

deux versants de l’Atlas, excitées par l’espoir du pillage, accoururent en foule

dans les rangs des insurgés. Les meurtres et l’incendie précédaient cette

multitude féroce, et Carthage se vit bientôt entourée d’un cercle de fer et de

feu.

Réduite à l’enceinte de ses murailles, sans troupes, sans vaisseaux, la

métropole africaine semblait près de sa ruine; jamais sa position n’avait été plus

critique. Mais l’excès du danger ranima le courage des Carthaginois. Deux

généraux célèbres leur restaient encore Hannon et Hamilcar. Formés tous deux à

l’école de l’adversité dans cette longue lutte qui avait embrasé l’Europe et

l’Afrique, ils employèrent, pour sauver leur patrie, tour à tour la franchise et la

ruse, les armes et la politique; chefs de deux partis opposés, ils se

réconcilièrent, sacrifiant généreusement à l’intérêt de tous leurs intérêts

particuliers. Leur bonne intelligence assura le succès et mit fin à la guerre.

Désorganisés, puis vaincus dans deux grandes batailles, les Mercenaires furent

dispersés et détruits; les villes révoltées se soumirent ou furent emportées

d’assaut; l’Afrique entière rentra sous le joug, et Carthage respirai Mais

d’effroyables cruautés avaient été commises de part et d’autre, des milliers

d’hommes avaient péri dans les supplices.

Éteinte en Afrique après une lutte qui dura trois ans (240-237 avant J.-C.),

la guerre des Mercenaires se ralluma en Sardaigne, où elle fut plus funeste

encore aux Carthaginois; car elle les mit aux prises avec les Romains. Partout

Rome s’élevait devant Carthage pour l’empêcher de réparer ses pertes: en

Afrique, elle avait fourni des armes et des vivres aux révoltés; en Sardaigne, elle

intervint entre les habitants et les Mercenaires, et s’empara de l’île. Poussée à

bout, Carthage fit des préparatifs pour la reprendre; mais Rome menaça de

rompre le traité. N’osant renouveler la guerre contre une puissance qui l’avait

vaincue et forcée à accepter de dures conditions aux jours de sa plus haute

prospérité, Carthage acheta la continuation de la paix en renonçant à ses

prétentions sur la Sardaigne et en payant aux Romains douze cents talents

d’argent.

Cette paix désastreuse ne pouvait durer. Le commerce, c’est-à-dire

l’existence même des Carthaginois, était attaqué dans sa base par la perte de

leurs colonies; l’empire de la Méditerranée ne leur appartenait plus; les flottes

ennemies s’en étaient complètement emparées; les places fortes de la Sicile et

de la Sardaigne avaient reçu garnison romaine, et les côtes de l’Italie étaient

dans un état de défense formidable. Toute voie par mer leur était donc fermée.

Sur terre, l’Espagne seule leur était ouverte: ils y envoyèrent une armée dont ils

donnèrent le commandement à Hamilcar.

C’était changer toute la politique qui avait fait la grandeur de Carthage, que

de chercher dans les conquêtes continentales un dédommagement aux désastres

maritimes; cette révolution, du reste, fut accomplie avec une rare habileté. Déjà

célèbre par les guerres soutenues en Sicile contre les Romains, par celle

d’Afrique contre les Mercenaires et les peuplades de la Numidie, Hamilcar était

à la fois un habile capitaine et un grand politique. Son armée fit des progrès

rapides. Les peuples vaincus par la force des armes furent gagnés par la

clémence et la justice du vainqueur, et la domination carthaginoise s’établit dans

la meilleure partie de la Péninsule, sur des bases fermes et solides. Une

discipline sévère, une bonne et sage administration attirèrent au général

carthaginois l’estime et la confiance des Ibériens.

Hamilcar ayant été tué dans une bataille, son gendre Hasdrubal lui succéda,

et imita son exemple aussi bien dans la guerre que dans la politique. Ce général

6

6

7

7

1

/

7

100%