IRM dédiée aux urgences du CHRU de Lille

1

IRM DEDIEE AUX URGENCES

DU CHRU DE LILLE

JUIN 2010

2

SOMMAIRE

I. Introduction 3

II. Plateau technique IRM 4

1. Aspects organisationnels 4

2. Réalisation des examens 5

II. Indications d’IRM en urgence 6

1. Accidents vasculaires cérébraux (AVC) 7

2. Céphalées 8

3. Crise comitiale avec fièvre, immunodépression, état de mal, 8

déficit neurologique, trouble persistant de la conscience

4. Tumeurs cérébrales 8

5. Patients de réanimation 9

- Coma inexpliqué 9

- Arrêt cardio-respiratoire 11

6. Pathologie de la moelle 11

III Conclusion 13

3

I. Introduction

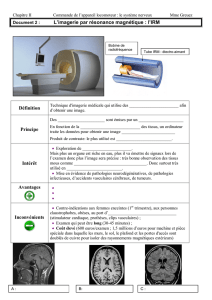

L’IRM a complètement révolutionné l’étude morphologique et fonctionnelle du système

nerveux, modifiant ainsi l’approche thérapeutique des pathologies crânio-encéphaliques

et contribuant aux progrès de la neurochirurgie. Elle est aujourd’hui la modalité

d’imagerie de référence pour l’essentiel des pathologies neurologiques et

neurochirurgicales. Selon le guide des Bonnes Pratiques des examens d’imagerie publié

par la Société Française de radiologie (SFR), l’exploration du système nerveux central

(SNC) en urgence doit relever de l’IRM (en dehors de la céphalée aiguë suspecte

d’hémorragie méningée et des traumatismes crâniens).

L’IRM est notamment désignée comme l'examen de choix pour la prise en charge

des patients suspects d’accident vasculaire cérébraux (AVC), en particulier pour

détecter et évaluer l’étendue des lésions ischémiques et pour adapter le traitement.

Malgré ces recommandations le scanner cérébral reste l’examen le plus utilisé en

France dans le cadre de l’urgence et ce, en raison d’un faible accès à l’IRM. Chez un

patient présentant un déficit neurologique d’apparition brutale et suspect d’AVC, le

scanner ne permet de détecter qu’un accident hémorragique, certes avec une grande

sensibilité mais le plus souvent cet examen reste normal en cas d’accident ischémique

exploré dans les 12 premières heures. Ainsi, les études antérieures ont montré qu’une

proportion importante de patients hospitalisés en neurologie à la suite du scanner pour

une suspicion d’AVC présentent en réalité une autre pathologie (migraine accompagnée,

crise partielle,...). Une exploration complémentaire par IRM cérébrale dans les jours

suivants est le plus souvent nécessaire, à la suite et en plus du scanner, afin de confirmer

ou infirmer l’AVC, ce qui conduit à des hospitalisations parfois inutiles ou prolongées.

Alors qu’un examen IRM, réalisé d’emblée, dès l’admission du patient, permettrait une

meilleure prise en charge, d’orienter le patient vers l’unité d’hospitalisation appropriée,

d’éviter des examens inutiles, et de raccourcir la durée d’hospitalisation notamment chez

les patients présentant une pathologie non neuro-vasculaire, un infarctus mineur ou un

accident ischémique transitoire.

Une IRM entièrement dédiée aux urgences a été installée au CHU de Lille en avril 2009.

Son installation à proximité du service d’accueil des urgences (SAU) du CHU de Lille

qui accueille chaque année environ 90 000 patients est une avancée incontestable car cet

examen permet de porter un diagnostic précoce dans la plupart des maladies du système

nerveux central.

4

II. Plateau technique IRM

Le CHU de Lille est le seul établissement en France possédant une IRM dédiée aux

urgences. Cette IRM est destinée aux pathologies d’urgence quelque soit le domaine

(neuroradiologique, ostéo-articulaire, digestif, gynécologique ou cardio-vasculaire).

L’IRM est implantée dans le service de Radiologie des urgences de l’hôpital Salengro

qui comprend déjà 3 salles de radiologie conventionnelle, une salle d’échographie et un

scanner 16 barrettes. La proximité de l’IRM par rapport aux Urgences Médicales

favorise la prise en charge rapide des patients devant bénéficier d’une IRM en urgence,

en particulier en cas d’AVC avec indication éventuelle de thrombolyse. Un accès direct

est possible, sur appel, pour les patients des Urgences Pédiatriques. Tous les patients de

réanimation ont un accès à l’IRM des urgences.

1. Aspects organisationnels

Le fonctionnement est continu, 24 heures sur 24 et 365 jours par an avec un

manipulateur et un radiologue sur place.

- Equipes médicales et paramédicales

Pendant les jours de semaine, un neuroradiologue senior prend en charge les demandes

d’IRM, accompagné d’un interne de neuroradiologie. Le week-end et pendant la

semaine de 18 heures à 8 heures, un neuroradiologue senior assure la réalisation des

examens, IRM et scanners. Le tableau des médecins de garde est disponible dans la salle

de contrôle du scanner et à l’accueil des Urgences Chirurgicales.

Le travail de manipulateur dans le cadre de l’urgence nécessite compétence et rigueur.

Compte tenu du caractère non programmé et urgent de la prise en charge du patient, le

seuil de sécurité est diminué. Le manipulateur, concentré et réactif, doit s’appliquer à

suivre avec la plus grande rigueur les protocoles IRM préalablement définis pour chaque

indication afin de répondre rapidement et efficacement à la demande. Il doit également

être particulièrement à l’aise avec la technique IRM pour mieux se concentrer sur la

logistique et contrôler l’environnement du patient. Ainsi, l’activité d’IRM des urgences

nécessite une équipe paramédicale spécialisée, compétente quelque soit la spécialité

d’organe concernée. En effet, bien que les conditions de réalisation des examens

d’urgences soient plus difficiles (liées à la l’état du patient et à la volonté de ne pas

retarder sa prise en charge), la qualité d’un examen dans le cadre de l’urgence doit être

5

identique à celle d’un examen de consultation. Ces critères de qualité ont motivé la

création d’un groupe de manipulateurs commun entre l’IRM programmée et l’IRM des

urgences.

Le brancardage est pris en charge par le pool de brancardiers d’imagerie, tous les jours

de 7 heures à 21 heures. La nuit, les missions de brancardage sont assurées par les

brancardiers de porte des urgences.

- Prise en charge du patient

Le manipulateur doit préparer le patient à la réalisation de l’examen ; cette préparation

comprend le déshabillage, l’interrogatoire à la recherche de contre-indications absolues

et relatives, la préparation psychologique avec l’explication des différentes phases de

l’examen et la préparation physique avec la pose d’une voie veineuse. En attendant le

début de l’examen, le manipulateur surveille le patient, situé dans la salle de préparation

(munie de caméras de surveillance). Le manipulateur réalise l’examen, sous le contrôle

direct du médecin neuroradiologue et selon le protocole établi par celui-ci. Une fois

l’examen terminé, il fait appel au brancardier pour raccompagner le patient. Il effectue

les actes de cotation, saisis grâce au système informatique hospitalier.

2. Réalisation des examens

Les principales indications d’IRM en urgence ont fait l’objet de protocoles écrits

formalisés et contractualisés entre les responsables de la garde de neurologie et le

service de neuroradiologie. Les protocoles d’examen ont également été discutés au sein

de l’équipe de garde de neuroradiologie.

Certaines modifications ont été faites au cours de la mise en place de l’activité de l’IRM

des urgences. Désormais, une angiographie RM des vaisseaux cervico-encéphaliques

avec injection de gadolinium est systématiquement réalisée chez tous les patients

suspects d’AVC (en dehors du protocole thrombolyse) ou d’accident ischémique

transitoire. Cette démarche évite de reprogrammer le patient le lendemain de l’examen

pour un complément IRM et permet aux neurologues de disposer d’un bilan d’imagerie

complet dès l’admission du patient en hospitalisation.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%