LA CRISE ET L`ECONOMIE DE LA CULTURE FR version 02/03/2009

1

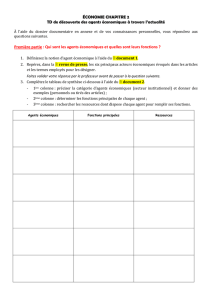

EL SECTOR CULTURAL HOY : OPOTUNIADES, DESAFIOS Y RESPUETAS

Seminario international, Catagean, 10-11 sept. 2009

Premières analyses de la crise

et politiques culturelles contra-cycliques en France

La crise financière et économique qui s’est déployée depuis l’été 2008 et s’est

traduite par un repli, parfois profond de la croissance, ne peut manquer d’affecter le

champ des activités économiques culturelles. En particulier, les industries

culturelles et au sein de celles-ci, les principaux groupes, côtés en Bourse,

audiovisuels multimédia ou d’édition de livres et presse, mais potentiellement les

secteurs en aval des industries culturelles (électronique, informatique,

télécommunications…), mais aussi les activités culturelles liées au tourisme.

Les caractéristiques de l’économie de la culture, si elles se confirment à l’égard de

la crise, sont elles de nature à amplifier, à diminuer, à stabiliser les impacts de la

crise ? Et, selon l’analyse qu’on peut dresser de cette relation, la politique

économique culturelle doit-elle présenter des spécificités pour atteindre des

objectifs contra-cycliques efficaces ? Pour chercher à répondre à ces questions, en

l’absence de données conjoncturelles assez fiables, on s’appuiera d’abord sur les

expériences de crises passées et quelques indicateurs des mécanismes de

transmission ou non de la crise au secteur culturel.

Une analyse conjoncturelle de l’impact de la crise économie de 2008-2009 sur les

activités culturelles ne doit pas masquer des facteurs plus puissants de leurs

situations économiques et financières de celles-ci. En particulier, il va de soi que la

révolution numérique – la dématérialisation, le changement de nature économique

des biens culturels numériques, les mutations induites pour leur distribution, le jeu

d’acteurs industriels – produisent des effets bien plus puissants sur le secteur

culturel qu’une récession transitoire de quelques pourcents. Il va de soi aussi que

des mouvements sociologiques ont des impacts structurants bien plus puissants que

des évolutions conjoncturels de marchés : par exemple le non renouvellement

générationnel de la lecture de presse quotidienne ou de littérature.

La crise économique et financière commencée en 2008 n’est pas la première, ainsi,

l’analyse conjoncturelle peut s’appuyer sur des précédents : les récessions de 1974

et 1993 pour la France confirment les principaux facteurs et mécanismes de

transmission de la crise et leurs caractéristiques. Quatre facteurs, indicateurs, ou

mécanismes de répercussions de la crise sur l’économie du secteur culturel, peuvent

être identifiés : pratiques et consommations des individus et des ménages, modes de

2

financement public et privés des activités culturelles ; démographie des entreprises

culturelles ; l’emploi culturel.

I – Les stabilisateurs : pratiques, dépenses et consommations.

Le fléchissement de la croissance, son effet récessif sur les revenus des ménages

apparaissent comme l’hypothèse la plus évidente de transmission de la crise.

Toutefois, la réalité est aussi plus complexe.

En effet, Les pratiques culturelles se révèlent d’une grande stabilité. Sur le long

terme, les pratiques culture-médias sont d’une grande stabilité, obéissant

essentiellement à des évolutions générationnelles. L’hypothèse d’une crise

importante et durable est de nature à marquer les pratiques des générations, surtout

de la génération des 15/24 ans a été réelle en France, mais il est trop tôt pour savoir

si la crise actuelle, compte tenu de sa durée, aura un effet de cette nature. La sortie

de crise qui se dessine laisse entendre que non. Au plan des individus, les pratiques

d’un individu dans un domaine culturel donné connaissent des variations de moyen

terme liées aux évolutions dans le cycle de vie, le contexte familial et

professionnel… Impossible encore de vérifier que la crise a eu des effets structurels

sur ces comportements. Il faudrait que des déterminants soient beaucoup plus

importants qu’ils ne l’ont été encore dans un cycle profondément récessif :

chômage, chute des indices de confiance, baisse des pratiques… impliquant des

mutations profondes des dépenses des ménages.

De plus, la traduction des pratiques en dépenses culturelles manifeste aussi une

assez grande stabilité. Si l’on observe les crises passées, on note que les dépenses

liées aux pratiques révèlent pour leur part, que la consommation culture-médias suit

très étroitement la consommation totale moyenne des ménages mais manifeste une

sur-réactivité aux évolutions : régression plus forte en période de repli, croissance

plus élevée en période de reprise. On commence à constater un repli du taux de

croissance de la consommation culture-médias plus forte que celui affectant la

consommation totale en période de crise au cours de la période, mais ce repli n’est

pas massif.

Sur les périodes de récession précédentes, ces observations sont claires : pas

d’écarts profonds à la moyenne, mais des écarts mineurs selon les indices de

conjoncture et de confiance des ménages.

Évolution du montant moyen des dépenses culture-médias

3

et de la consommation totale moyenne des ménages de 1979 à 2003*

Ces écarts à la moyenne dépendent principalement des évolutions des revenus. En

effet, si la crise est de nature à faire baisser systématiquement les revenus, les

implications en seront différentes suivant les types de dépenses du fait d’élasticités-

revenu contrastées qui vont de 0,3 à plus de 1 pour une élasticité moyenne de 0,78.

Elasticités-revenu des dépenses culture / médias

De tels effets devraient porter principalement sur les pratiques en amateur et sur les

achats de matériels les plus novateurs. Dans une moindre mesure, les sorties et en

particulier sorties culturelles devraient être affectées. Inversement, les dépenses

audiovisuelles de base devraient voir leur part au sein des dépenses culture-médias

progresser.

Un fait apparaît plus central qui manifeste la résistance initiale du secteur culturel

aux crises conjoncturelles du point de vue des dépenses : la forte concentration des

dépenses culturelles est très forte. En effet, 10% des ménages réalisent 42% des

4

dépenses culture-média totales. Pareille proportion incite à examiner le profil et la

sensibilité à la crise de cette population de ménages hyper-consommateurs et de

ceux qui en partagent tout ou partie des caractéristiques : personne de référence du

ménage active, d’âge moyen, cadre ou profession intermédiaire et disposant d’un

niveau d’étude élevé, habitant plus souvent la région parisienne. Le chômage des

cadres et des professions intermédiaires est donc à suivre particulièrement. Tous ces

traits, expliquent de la relativement faible différence d’évolution du budget total

alloué aux dépenses culture/médias par rapport aux évolutions du budget des

ménages.

Dépenses culture / Médias et évolution du budget des ménages

Enfin, de manière générale, les tactiques de réaction à la crise sont variées : elles

remettent plus ou moins en cause les volumes de consommation, en jouant

séparément ou ensemble, sur le prix, les quantités, la qualité mais aussi les modes

de vie. Car, dans le domaine culturel, les publics se répartissent en une faible

minorité d’assidus, une proportion significative de réguliers et une population

importante d’occasionnels. Ainsi, moduler les quantités n’a véritablement de sens

que pour les premiers qui maîtrisent également les niveaux de prix sans les

confondre avec le niveau de qualité.

À cet égard, l’attrait pour la gratuité ne devrait pas se démentir, c’est ainsi que l’on

verrait d’anciens habitués revenir en bibliothèque publique ; on observe aussi des

rebonds sur le marché de biens d’occasion ou de biens à faibles prix (livres au

format de poche). Enfin, un certain nombre de pratiques et consommations

culturelles offrent une résistance à la crise, essentiellement du côté du spectacle

vivant et des sorties repérables pour les grandes expositions comme pour le cinéma,

phénomène ancien expliqué par le désir de spectacle collectif et la force de

l’événementiel face à d’autres formes de consommations. Les phénomènes

d’élasticités-prix ne se laissent donc pas interpréter aisément et, en période de crise,

ne sont pas nécessairement conformes aux tendances de longs termes.

Elasticité-prix des dépenses de loisirs et d’équipements des ménages

5

En réalité, en période de crise l’arbitrage budgétaire conjoncturel semble contraire

aux évolutions tendancielles entre biens et loisirs culturels et biens d’équipements

notamment de produits technologiques. On assiste bien à un net repli des achats de

biens technologiques (électronique grand public, informatique, téléphonie, photo,

jeux vidéo) en 2008 et 2009, alors que sur longue période c’est le mouvement

inverse qui est très largement dominant.

Evolutions des dépenses par postes sur longue période

II- Les incertitudes et accélérateurs : les autres sources de financement

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%