Joseph Aloïs Schumpeter

Joseph Aloïs Schumpeter

Né en 1883 (naissance de Keynes, mort de Marx), mort en 1950 avant d’avoir connu les

Trente Glorieuses, il vit dans un contexte de remise en cause du capitalisme et de l’analyse de

son évolution. Classé comme un économiste hétérodoxe, il rompt avec la vision statique de

l’économie et les vues des économistes de son temps (y compris Keynes), bien qu’il soit issu

de l’école de Vienne (ou école de Menger, les néoclassiques autrichiens).

Petite biographie : (pompée sur Maruska !)

Fils d’un industriel allemand (Go Hanae !), économiste et sociologue autrichien, il est

pendant un an ministre des finances (d’un gouvernement social-démocrate) après avoir

travaillé dans une firme en Egypte. Il enseigne dans son pays, mais avec la montée du

nazisme, il s’exile aux Etats-Unis, et accepte une chaire de professeur à Columbia University.

Ses principaux ouvrages sont :

-Théorie de l’évolution économique (1911) dans lequel il insiste sur l’importance cruciale des

innovations et le rôle déterminant de l’entrepreneur

-Les cycles des affaires (1939), dans lequel il distingue trois grands types de cycles et les

explique par l’émergence et l’absorption des vagues d’innovations, mais qui n’aura que peu

d’audience car il paraît trois ans après la Théorie Générale de Keynes

-Capitalisme, socialisme et démocratie (1942) où il montre que l’évolution du capitalisme

sape les fondements sociaux et culturels de la société capitaliste, conduisant ainsi à

l’avènement du socialisme

-Histoire de l’analyse économique (posthume en 1954)

1. Une vision dynamique du capitalisme

« Le capitalisme, répétons-le, constitue de par sa nature un type ou une méthode de

transformation économique ; et non seulement il n’est jamais stationnaire, mais il ne pourrait

jamais le devenir », énonce-t-il dans C, S et D.

Le projet schumpétérien, similaire à celui des classiques et à celui de Marx, est de comprendre

cette évolution : il part pour cela d’un circuit stationnaire et montre l’impossibilité de toute

évolution en l’absence de ferments favorables, non représentés dans ce circuit : pas d’âges,

donc pas d’entrepreneurs ; pas de motivations, car pas de profits ni de surplus ; pas de crises.

L’innovation est à la source de toute évolution. Elle rompt avec l’imitation qui caractérise

l’état stationnaire et y contribue. En effet, l’innovation introduit l’incertitude, la nouveauté, le

déséquilibre, c’est un phénomène particulier qui ne se rencontre pas parmi les phénomènes du

circuit ou de la tendance à l’équilibre mais qui agit sur eux comme une puissance extérieure,

bien qu’elle soit endogène. Elle modifie la production et les structures de production, elle a

donc un contenu qualitatif. Elle est particulièrement forte dans le commerce et l’industrie. On

distingue 5 cas d’innovation :

Nouveau produit

Nouvelle méthode de production

Nouveaux débouchés

Nouvelle organisation du travail

Nouvelles matières premières

L’innovation n’est pas une invention, elle n’est pas liée directement au système scientifique

ou technique : elle est l’adaptation de ce système à de nouvelles conditions de production.

Mais la substitution n’est pas forcément totale, le processus innovateur subit des fluctuations,

des situations alternantes de développement et de crise alors que de nouvelles entreprises

bouleversent le cadre de production dans laquelle les anciennes évoluent. Il se produit alors un

déséquilibre entre les sphères de la consommation et de la production, les entreprises peuvent

produire sans que la consommation soit adaptée Les entreprises innovatrices absorbent

beaucoup de capitaux et ne peuvent rembourser que plus tard, il y a donc un déséquilibre entre

besoin d’épargne et capacité de financement.

Pour Schumpeter, la récession est une nécessité du capitalisme, elle permet la résorption et la

liquidation de l’économie car certains profitent de cette récession. La crise est le passage d’un

équilibre à un autre, la dépression se prolonge tant que le nouvel équilibre n’est pas réalisé,

nouvel équilibre qui se caractérise par un produit social plus élevé et de composition

différente, de nouvelles fonctions de production, un taux d’intérêt minimal, des profits nuls et

des prêts nuls (hé bé ! c’est moyen réjouissant tout ça !). La justification du rôle de la crise est

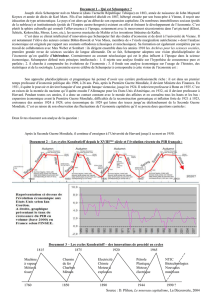

à la base de la théorie des cycles, dans lesquels Schumpeter distingue 4 phases : récession,

liquidation, dépression, renouveau. Les cycles s’emboîtent :

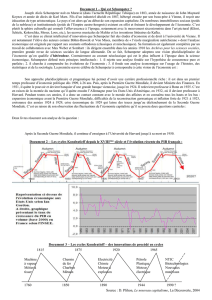

- cycles Kitchin (40 mois) ou cycles sectoriels

- cycles Juglar (8 à 10 ans) ou cycles conjoncturels

- cycles Kondratiev (50 à 75 ans)

La théorie de Schumpi explique les cycles de Kondratiev qui peuvent varier entre 40, 50, et

60 ans (selon S, la durée du cycle dépend de l’ampleur des innovations).

La phase A, celle de prospérité est provoquée par les innovations de quelques entrepreneurs

innovants. La continuation de cette phase est due à l’imitation qui provient des autres

entrepreneurs. C’est pour cela qu’il parle de « grappes d’innovations ». Cette période se

caractérise également par une hausse des prix liée à l’augmentation du nombre de crédits

finançant l’innovation, et à la hausse des prix que les entrepreneurs innovants peuvent se

permettre. La phase B est celle où l’innovation s’essouffle, et ne suffit plus à porter la

croissance. La demande des consommateurs en nouveaux produits est comblée. Les

entreprises les moins performantes s’effondrent, ce qui permet de « nettoyer le terrain » pour

faciliter la prochaine phase de prospérité. La crise est donc un mal nécessaire à la santé du

capitalisme.

2. Le rôle de l’entrepreneur

L’entrepreneur joue un rôle particulier dans la croissance ; à l’époque de Schumpeter,

l’entrepreneur désigne déjà un mythe (forte concentration industrielle dès la fin du XIX°) : il

devient pour lui un idéal de type wébérien.

Schumpeter prend ainsi le contre-pied de la théorie néoclassique : il refuse la vision

walrassienne de l’économie et le modèle de concurrence pure et parfait. Dans celui-ci,

l’entrepreneur est annihilé par l’atomicité du marché (même les firmes ne sont qu’un point, et

même pas… Alors ! notons tout de même qu’un point, c’est rond !), c’est une entité abstraite.

La recherche du profit grâce aux rentes n’est possible que parce que, ben justement, la

concurrence n’est PAS pure et parfaite !

Cependant, n’est pas entrepreneur qui veut : pour Schumpeter, la stratégie de l’innovation

réclame de l’énergie, de l’ambition, de la passion, du sang-froid, de la décision, l’aptitude à

reconnaître dans une situation donnée les facteurs qui déterminent le succès. La situation de

concurrence est donc très rarement établie : il n’y a pas égalité des individus face au

capitalisme, les réussites personnelles pouvant conduire à des situations de bénéfice très

important. Quelles sont les motivations de cet homme parfait ? Le profit qu’il pourra retirer de

ses innovations, et aussi une certaine rationalité qui le stimule pour sans cesse réaffirmer son

image d’entrepreneur dynamique. Ce sont les décisions stratégiques prises au bon moment qui

expliquent la naissance de dynasties industrielles (les Rockefeller, les Carnegie, les

Vanderbilt, yay !) « Il y a d’abord en lui le rêve et la volonté de fonder un royaume privé, le

plus souvent quoique pas toujours, une dynastie aussi » : l’entrepreneur est un innovateur

chargé de mettre en place de nouvelles combinaisons dans tous les domaines, étranger aux

valeurs supra individuelles (voyez le surhomme nietzschéen).

L’imitation suit l’innovation : certains droits découlent en effet de l’innovation.

L’entrepreneur peut bénéficier d’un brevet de fabrication protégé par exemple, et plus

généralement, il bénéficie d’une situation de monopole. Il peut ainsi, par exemple, augmenter

les prix de vente selon son bon vouloir (contredit offre et demande).Les autres entrepreneurs

cherchent eux aussi, à jouir de ces avantages. Un rapport de forces s’installe donc.

Mais à l’état stationnaire, toutes les forces sont utilisées : le crédit est donc la seule solution

pour entreprendre, c’est une création de pouvoir d’achat en vue de sa concession à

l’entrepreneur ou un détournement des moyens de production vers de nouveaux choix. D’où

l’importance du rôle des banques : Schumpeter reconnaît en effet deux agents dans la

dynamique du capitalisme : l’entrepreneur et le banquier, qui plus qu’un simple intermédiaire

dans les échanges est une partie prenante à la fonction innovatrice de l’entrepreneur. Le crédit

bouleverse l’équilibre ex-ante de l’investissement et de l’épargne.

Le profit, ni profit de monopole, ni salaire, ni rente, est la mesure de l’efficacité de la nouvelle

combinaison productive ; sa durée est finie en raison de l’imitation. L’intérêt découle de la

situation économique, notamment de la demande monétaire effectuée par l’industrie.

3. Une vision pessimiste de l’évolution du capitalisme

Pour Schumpeter, l’entrepreneur n’est pas forcément cantonné au capitalisme. Il montre que

l’entrepreneur peut exister dans les formes d’organisation socialiste (contexte : difficultés du

capitalisme dans les années 30). « Le capitalisme peut-il survivre ? Non, je ne crois pas qu’il

le puisse ». En effet, il s’entend à s’autodétruire.

Il a pourtant certains atouts :

- Sa capacité à sélectionner la bourgeoisie (les individus et les familles les plus

compétentes) est une garantie de la perpétuation du système

- Le processus de destruction créatrice explique le renouvellement incessant du système,

l’analyse du capitalisme ne peut être qu’une analyse de long terme.

- Schumpi justifie la concurrence imparfaite, moyen de production à long terme

- La firme géante est le moteur le plus puissant du progrès technique (moteur lui-même de

l’innovation ! amen !)

Mais les facteurs externes (l’Etat, l’or –la monnaie-, la démographie) ne jouent qu’un rôle peu

important, Schumpi se montre donc critique de l’analyse en termes de pouvoir par tête. Les

conquêtes géographiques sont une chance à saisir mais pas plus.

Les faiblesses du capitalisme doivent entraîner sa disparition :

- Épuisement du modèle entrepreneurial : l’innovation tend à devenir une routine dans les

sociétés modernes, où l’individu est écrasé par la bureaucratie et les lourdeurs de gestion de

l’appareil productif : vision désenchantée de l’action économique.

- La gestion prend le pas sur la fonction créatrice, Schumpi craint la mort de la classe

bourgeoise remplacée par des gestionnaires

- La concentration favorise la bureaucratie et empêche le développement de la fonction

créatrice, la liberté contractuelle disparaît

- La productivité recule, les dirigeants tendant à adopter la mentalité de l’employé

- L’atmosphère culturelle prédispose à une désagrégation du capitalisme, le groupe

intellectuel encadre les mécontentements quand il ne les crée pas.

=>« Le socialisme peut-il fonctionner ? À coup sûr il le peut ». Il définit le socialisme comme

« un système institutionnel dans lequel une autorité centrale contrôle les moyens de

production et la production elle-même, ou encore un système dans lequel les affaires

économiques ressortissent en principe du secteur public et non du secteur privé ». Il accepte la

mise en place d’un plan rationnel et d’un système de prix relatifs efficients.

Schumpeter croit en l’affirmation d’une « démocratie d’un nouveau type » dans laquelle le

renouvellement des entrepreneurs se rapproche de la théorie de Pareto sur la circulation des

élites (hey mais c’est mon TPE, si vous avez des questions dessus n’hésitez pas !)

Conclusion : l’actualité de Schumpeter

Son analyse est une vaste fresque pluridisciplinaire (intégrant l’histoire, la psychologie, la

sociologie, des aspects politiques et culturels) qui a les défauts de ses qualités.

François Perroux dans Marx, Schumpeter, Keynes (1994) considère que le concept de

dynamique (dans « vision dynamique de l’économie ») est plutôt fuyant (moi je me demande

pourquoi il n’a pas dit « mou » !), l’analyse de Schumpeter manque de support théorique et

n’est confortée que par des faits historiques, presque des exemples. De plus, Schumpeter

réserve l’innovation aux entrepreneurs privés alors que Perroux intègre le secteur public.

La théorie des cycles est controversée du fait de la difficulté de repérer les grappes

d’innovation empiriquement, d’où une critique de la rupture des cycles d’innovation (pour

Asselain, pas de rupture du progrès technique).

Mais depuis 25 ans, renouveau de l’analyse en termes de cycle : l’analyse cyclique est à la

base de l’école de la régulation (Boyer, Aglietta, Lipietz…), qui a considéré que la thèse néo-

schumpétérienne pouvait expliquer l’échec des politiques, tant conservatrices que de relance.

Schumpeter aura été « l’apôtre d’une macroéconomie de l’offre » (Robert Boyer) : la crise

s’expliquerait par un remodelage de l’ensemble des structures productives.

1

/

4

100%