4. Résultats de l`enquête rétrospective sur les structures

Service médical régional de Bretagne

Docteur Anne LECOQ

Médecin-Conseil

__________________________________________________________________________________

20 septembre 2004

La prise en charge des urgences en Bretagne

Les structures

Sommaire

1. Contexte et finalité de l'étude .......................................................................................... 3

2. Référentiels ........................................................................................................................ 4

2.1. Les SAMU .................................................................................................................... 4

2.2. Les SMUR (Service Mobile d'Urgence et de Réanimation) ......................................... 5

2.3. Les Urgences Hospitalières ......................................................................................... 5

2.4. Les Soins non programmés ......................................................................................... 6

2.5. Bibliographie de référence ........................................................................................... 6

3. Méthode.............................................................................................................................. 7

3.1. Le champ de l'étude ..................................................................................................... 7

3.2. Schéma d'étude ............................................................................................................ 7

4. Résultats de l’enquête rétrospective sur les structures ............................................... 8

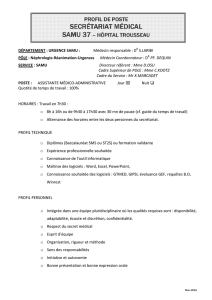

4.1. SAMU ........................................................................................................................... 8

4.1.1. Respect des normes et des recommandations ...................................................... 9

4.1.2. Activité .................................................................................................................... 9

4.1.3. Les effectifs .......................................................................................................... 13

4.2. SMUR ......................................................................................................................... 15

4.2.1. Activité .................................................................................................................. 15

4.2.2. Les effectifs .......................................................................................................... 20

4.3. SAU UPATOU ............................................................................................................ 20

4.3.1. Respect des normes et recommandations ........................................................... 22

4.3.2. Activité .................................................................................................................. 23

4.3.3. Les effectifs .......................................................................................................... 26

4.4. Etablissements non autorisés .................................................................................... 27

5. Discussion ....................................................................................................................... 28

5.1. Les urgences pré-hospitalières .................................................................................. 28

5.1.1. Le volume d'activité .............................................................................................. 29

5.1.2. L'évolution d'activité ............................................................................................. 29

5.1.3. Les réponses apportées en terme de secours utilisés ......................................... 30

5.1.4. L'utilisation des SMUR ......................................................................................... 30

5.2. Les Urgences Hospitalières ....................................................................................... 31

5.2.1. Les établissements autorisés ............................................................................... 31

5.2.2 Etablissements non autorisés .............................................................................. 34

Evaluation des prises en charge dans les Services d'Urgence

3

1. Contexte et finalité de l'étude

L'urgence médicale ou chirurgicale relevant d'un service d'urgences hospitalières

se définit comme un besoin de soins immédiat et inopiné. Elle se différencie de la

demande de soins non programmés relevant de la permanence des soins en

médecine générale, par la mise en jeu du pronostic vital et ou fonctionnel

nécessitant l'intervention immédiate d'un médecin formé à la prise en charge des

urgences1.

Selon la littérature2, 70 % des recours aux services d'urgences hospitalières ne

correspondent pas à cette définition. Elles sont à l'initiative du patient, les

professionnels de santé les qualifiant souvent d'urgences "ressenties" ou de

demande de soins liée à la facilité de l'accès à un plateau technique diagnostic et

thérapeutique regroupé3.

La prise en charge des urgences en Bretagne a fait l'objet d'un volet spécifique

dans le SROS 2 reposant sur 4 objectifs :

- l'organisation de l'accueil et du traitement des urgences dans les

établissements, basée sur les décrets du 9 mai 1995 et du 30 mai 1997,

- l'organisation de cette activité dans chaque secteur sanitaire,

- la régulation médicale et les transports médicalisés,

- la participation de la médecine libérale à la prise en charge des urgences.

Dans ce cadre le dispositif breton autorise l'activité de 7 SAU, 19 UPATOU dont 2

privés et 1 PSPH, 20 SMUR dans un maillage territorial s'articulant autour des 4

SAMU départementaux. Cela a permis d'instaurer un réseau de soins

complémentaires, gradués et coordonnés visant à garantir l'accessibilité, la qualité

et la sécurité des soins quels que soient l'âge, l'origine géographique ou sociale

des patients.

De 1999 à 2003, la prise en charge des urgences a été un axe prioritaire des

politiques nationale et régionale de santé, et a bénéficié d'un effort financier visant

à renforcer les effectifs médicaux et paramédicaux et à améliorer les locaux.

Cependant, dans le même temps, l'activité d'urgences hospitalières a poursuivi sa

courbe croissante puisque l'état des lieux national de la DHOS

1

décrit une

augmentation nationale du nombre de passages de plus 64 % entre 1990 et 2001.

Malgré les efforts réalisés, les services des urgences

2

vivent toujours des pics de

saturation d'activité, générant des temps d'attente prolongés avec risque de perte

de chances comme l'a confirmé l'actualité 2003 : canicule, pics hivernaux

infectieux.

Ces difficultés ont sans doute été amplifiées par l'impact de la grève des médecins

généralistes du premier semestre 2002 sur la régulation pré-hospitalière des soins.

Parallèlement il existe des modifications démographiques avec un accroissement

1 Circulaire N°195 du 16 avril 2003

2 Les usagers des urgences DREES N° 212 janvier 2003

3 Les passages aux urgences de 1990 à 1998 : DREES N° 72 juillet 2002

Evaluation des prises en charge dans les Services d'Urgence

4

de la population urbaine et un vieillissement dans certains territoires sans

adaptation des capacités hospitalières.

On peut donc supposer qu'il existe à la fois des problèmes de régulation d'amont

liés à un défaut de coordination avec la médecine de ville, et d'aval liés à une

insuffisance de capacité et ou d'organisation des lits d'hébergement tant sur le plan

sanitaire que sur le plan médico-social.

Ainsi, au vu de la persistance des difficultés sur le champ des urgences malgré la

réorganisation et les investissements réalisés tout au long du SROS 2, de

l'évolution de la réglementation, il a paru important de réaliser un état des lieux en

Bretagne avec pour objectifs :

Dresser un état des lieux 2003 des activités réalisées, urgences

hospitalières et pré-hospitalières, et leur évolution sur la période du SROS

2,.

Apprécier la conformité des moyens mis en œuvre pour la prise en charge

des soins, en relevant les écarts entre l’existant et les référentiels en cours

(réglementation, circulaires ministérielles et SROS 2).

Apprécier la qualité de fonctionnement actuel concernant l'adressage,

l'accueil, le traitement et l'orientation des patients.

Proposer des axes d'amélioration de la qualité des prises en charge, en

articulation avec la médecine de ville, pour la préparation du SROS 3

2. Référentiels

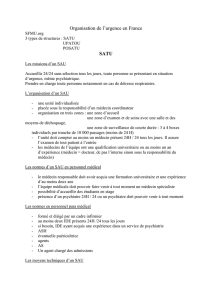

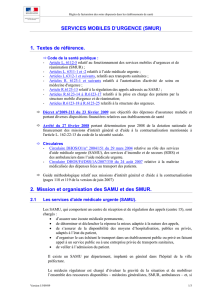

2.1. Les SAMU

Leurs missions et leurs organisations sont définies dans le décret n°87-1005 du

16 décembre 1987.

La circulaire n° 195/DHOS/01/2003 du 16.04.2003, souligne son rôle dans

l'articulation de la permanence des soins ville-hôpital, la mise en réseau, la mise

en place de filières adaptées et l'utilisation des technologies de l'information.

L'arrêté du 12.12.2003 fixe les conditions d'organisation de la permanence des

soins dont la participation des médecins libéraux à la régulation médicale.

La circulaire DHOS/01/2004 du 29.03.2004 fixe les rôles respectifs des SAMU,

SDIS et des ambulanciers dans l'aide médicale urgente.

Le SROS 2 breton 1999 – 2004, définit un dispositif fondé sur 5 principes :

1. la coordination de l'activité des SMUR par le SAMU,

2. le respect des délais d'intervention,

3. la garantie de technicité des SMUR,

4. l'adaptation aux fluctuations d'activité,

Evaluation des prises en charge dans les Services d'Urgence

5

5. la coordination de l'activité SAMU/SMUR avec le SDIS et la médecine

libérale.

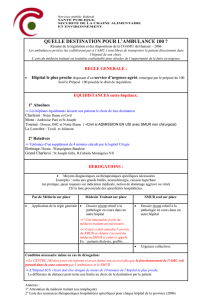

2.2. Les SMUR (Service Mobile d'Urgence et de

Réanimation)

Le SMUR intervient "auprès des patients dont l'état nécessite une surveillance ou

des soins médicaux d'urgence et de réanimation".

Les conditions d'autorisation d'activité et les conditions techniques de

fonctionnement des SMUR sont définies dans les décrets n°97-619 et 97-620 du

30.05.1997.

La circulaire DHOS n°195 du 16.04.2003 précise la coordination SAMU-SMUR.

Elle introduit l'idée de fédération inter-hospitalières : SAMU - SMUR - urgences -

réanimation à l'échelle d'un territoire de santé pour mutualiser les moyens et

améliorer la formation.

La circulaire DHOS n°2004-151 du 29.03.2004 définit les rôles des SAMU - SDIS

et des ambulanciers dans les transports sanitaires.

Le SROS II préconise une mutualisation des moyens pour les SMUR à faible

activité.

2.3. Les Urgences Hospitalières

La prise en charge des patients s'effectue dans deux types de structures

3

:

Les services d'accueil et de traitement des urgences ou SAU.

Les unités de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences,

ou UPATOU, éventuellement saisonnières.

Ces structures peuvent éventuellement être spécialisées.

Les missions des SAU et des UPATOU et leur organisation sont définies par les

Décrets n° 95-647 et 95-648 du 9 Mai 1995 modifiés par les Décrets n° 97-615 et

97-616 du 30 Mai 1997.

La circulaire n°2002-157 du 3 mai 2002 définit la filière de soins gériatriques en

préconisant l'accès direct des personnes âgées aux services de médecine

gériatrique qui doivent être mis en place, au minimum, dans les SAU. Une

évaluation précoce gériatrique doit être proposée dès les urgences en cas

d'admission aux urgences.

La circulaire ministérielle n°2002-284 du 3 mai 2002 est relative à l’organisation du

système hospitalier en cas d’afflux de victimes.

3

en Bretagne, il n'y a pas d'autorisation ministérielle de POSU (pôle spécialisé) tel que précisé à l'article

R 712-66 du CSP.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

1

/

34

100%