Types trophiques et structure cellulaire

CH.3 : LES TYPES TROPHIQUES BACTERIENS

I/ BACTERIES PHOTOTROPHES

- Effectuent la photosynthèse (≠ plantes) = Bactéries photosynthétiques

- Production d’ATP à partir de la phosphorylation de ADP+Pi de la chaîne respiratoire grâce à

la lumière = PHOTOPHOSPHORYLATION

1) Les Cyanobactéries Gr-

Ils sont aquatiques, 3 groupes : cf pl.10

- Unicellulaires (pas de cellules spécialisées) 3-4 µm

- Filamenteux (alignements de cellules végétatives, pas de cellules spécialisées)

- Filamenteux (cellules végétatives + hétérocystes)

Fonctionnent comme un chloroplaste, ont 2 photosystèmes : PSI et PSII

Constitués de chlorophylles (a,b,c,d,e) et des pigments accessoires (caroténoïdes)

Les thylakoïdes sont indépendants les uns des autres (pas de grana)

Récupération maximale de la lumière par le PHYCOBILISOME

Photo-oxydation de l’eau : production d’O2, transfert d’électrons (cf transfert d’électrons

pl.10)

Assimilation du CO2 grâce à la protéine Rubisco pour fabriquer des glucides qui vont entrer

dans le Cycle de Calvin = AUTOTROPHE

2) Bactéries pourpres et vertes (pl.10)

Possèdent beaucoup de pigments caroténoïdes différents (jaunes, orangés, rouges, verts)

N’ont qu’un seul photosystème : P 950 (entre 850 et 1050 nm)

Ce ne sont plus les chlorophylles qui sont en œuvre mais les

BACTERIOCHLOROPHYLLES qui ont un hétérocycle tétrapyrollique :

avec une queue GERAMYL ou une queue FARNESYL

Si la lumière est trop forte, ces pigments vont

transformer l’énergie lumineuse en chaleur

Photosynthèse anaérobique : pas de production d’O2 (pas de photo-oxydation de l’eau)

Mais photo-oxydation selon 2 types de bactéries :

- les souffrés, donneurs d’électrons : SH2 → S + 2H+ + 2e-

- les non-souffrés, donneurs d’électrons sont les composés organiques

Ces bactéries sont autotrophes, assimilation d’O2 (Rubisco) fabrication de glucides, cycle de

Calvin…

Le transfert des électrons se fait en 2 étapes :

- Photophosphorylation cyclique : sert à produire de l’ATP (pas de pouvoir réducteur)

- Transfert non cyclique : production de NADH, génération de pouvoir réducteur, le

donneur est donc soit le composé souffré, soit l’acide organique.

3) Halobacterium Halobium (pl.11)

Photosynthèse « archaïque » (rudimentaire), utilise l’énergie lumineuse → ATP mais pas de

production d’O2

Le photosystème est une protéine : la RHODOPSINE, mais il n’y a pas de transfert

d’électrons

Le pigment photorécepteur est logé dans la membrane la plasmique : la

BACTERIORHODOPSINE (protéine)

Sous l’action de la lumière, création d’un gradient de protons qui, par l’ATP synthase va

fournir de l’ATP, il s’agit bien là d’une photo-oxydation

La bactérie n’a pas besoin de glucose et il n’y a pas de dégradation de substrats énergétiques

D’où viennent les protons ?

Ils viennent d’une protéine : la RETINAL (chaîne de 15 C avec une fonction aldéhyde à la

fin) accrochée à la bactériorhodopsine en position 216 sur un résidu lysyl.

La liaison du rétinal-résidu lysyl de la protéine se fait entre un azote et un carbone : l’azote est

ici quaternaire (NH+), ce qui est instable : c’est le site actif qui va réagir sous l’action de la

lumière.

Pas de rubisco : c’est une bactérie hétérotrophe vis-à-vis du C

L’azote redevient alors tertiaire

Mais il va falloir du C, non pas pour faire l’ATP puisque ce sont les protons qui s’en chargent,

mais par exemple pour faire la transamination

Ce sont des bactéries halophiles extrêmes

II/ BACTERIES CHIMIOTROPHES

Elles ont la capacité de fabriquer de l’énergie à partir de réactions chimiques, mais elles

peuvent être autotrophes vis-à-vis du carbone.

1) Chimiolithotrophes aérobies (oxydation de substrats inorganiques)

a) bactéries nitrifiantes (ou nitrogènes : fabriquent de l’azote) (pl.11)

- oxydent NH4+ NO2- (nitrite) ex : Nitrosomonas

- oxydent NO2- NO3- (nitrate) ex : Nitrobacter

On peut prendre comme exemple ces deux types d’oxydations : la première permet de

produire le substrat de la seconde à partir d’ammoniaque (venant de feuilles mortes).

Les végétaux vont utiliser les nitrites et nitrates ainsi formés.

b) Bactéries sulfo oxydantes (sulfobactéries)

- oxydent H2S S ex : Beggiatoa

- oxydent S SO42- ex : Thiotrix

c) Ferrobactéries

- oxydent Fe2+ Fe3+ ex : Thiobacillus

d) Hydrogénobactéries

- oxydent H2 H2O ex : Alcaligènes

Dans le cas de A. eutrophus, CO2 est utilisé comme source de carbone et on a donc présence

de rubisco et autotrophie vis-à-vis du carbone même s’il n’y a pas de photosynthèse. Elle est

aussi autotrophe vis-à-vis de l’azote car elle possède la nitrogénase (N2 NH4+). C’est une

bactérie très avantagée se développant à partir d’éléments disponibles dans l’atmosphère.

e) Carboxydobactéries

- oxydent CO CO2 ex : Derxia

2) Chimiolithotrophes anaérobies (réductions)

a) bactéries denitrifiantes

NO3- NO2- ex : Pseudomonas denitrifians

NO2- N2 ex : Thiobacillus denitrifians

La dénitrification est partielle (NO2-, N2O-) ou totale ( N2).

b) bactéries sulfatoréductrices

SO42- SH2 ex : Desulfovibrio

c) bactéries méthanogènes

CO2 CH4 ex : Methanobacterium

Celle-là n’a pas de rubisco par exemple.

3) Chimioorganotrophes aérobies (oxydation)

a) bactéries méthylotrophes

CH4 CH3OH HCOH HCOOH CO2

(méthane) (méthanol) (formaldéhyde) (acide formique) CO2

L’acide formique permet la synthèse de glucides. Ex : Methylonomas, Hyphomicrobium.

Le méthane est ici source de carbone et d’énergie. Il y a hétérotrophie vis-à-vis du carbone

(autotrophie = utilise le CO2 directement), même si on pourrait dire « autotrophe vis-à-vis du

carbone en utilisant le méthane comme substrat ».

b) bactéries oxydant des composés aromatiques (pl. 12)

Benzène, toluène, naphtalène… Le β cétoadipate est obtenu par dégradation de ces différents

cycles possibles, il est à l’origine de la formation de succinate et d’acétyl Coa (rentrant dans le

cycle de Krebs). Ex : Pseudonomas.

c) bactéries omnivores

Elles utilisent des glucides, des acides gras, des alcools, des acides aminés… ex : E. Coli.

4) Chimioorganotrophes anaérobies ou aérotolérants (fermenteurs)

Anaérobies strictes ou facultatives ou aérotolérantes.

- fermentation alcoolique : ce sont généralement des levures qui la font, mais des bactéries

sont aussi capables de l’effectuer, à partir de glucose on produit de l’éthanol et du CO2

(beaucoup moins favorable énergétiquement que la respiration produisant 6 CO2).

- fermentation lactique (lactobacilles) : très exploitée, production à partir de lactose de l’acide

lactique, de CO2 et d’une série d’intermédiaires (ex : acétaldéhyde). Elles sont aérotolérantes

et n’ont pas de cytochromes.

- fermentation propionique (propiobacterium) : c’est la cellulose qui est dégradée en CO2, on

observe parfois des feuilles où il ne reste que les nervures (qui sont lignifiées) indiquant la

présence de ces bactéries.

- fermentation butyrique-acétone-butanoïque : mixte, elle produit un mélange de composés.

On se sert de ces bactéries pour fabriquer de l’acétone/butanol (on s’en est servi lors

d’embargos sur le pétrole , il suffit d’avoir de la mélasse de betterave).

III/ CYCLE DE L’AZOTE

N2 atmosphérique = 80% (pl. 12)

NO2- est présent dans le sol (engrais = source exogène, ou alors produit par des bactéries), il

peut être dénitrifié uniquement par des bactéries en N2. Seules les bactéries peuvent fixer ce

N2 et on a établi le BNF (biological nitrique fixation) qui correspon à la quantité de N2 fixé

par an : 1,75. 106 tonnes ! Ceci se fait grâce à des bactéries diazotrophes (ayant la

nitrogénase).

- diazotrophes libres (seules) : autotrophes vis-à-vis de l’azote, elles ne réalisent que 10% du

BNF.

- diazotrophes symbiotiques : 90% du BNF. Elles sont bénéfiques pour les plantes, et

s’associent surtout aux légumineuses dans des nodosités : soja (Bradyrhyzobium), lusène

(Sinorhizobium), sesbania (azorhizobium), pois (rhizobium). Elles permettent d’utiliser moins

d’engrais pour ne pas polluer (nappes phréatiques, cours d’eau). Il y a une spécificité d’hôte.

Chez les plantes, on a la réduction NO3- NO2- NH4+

Seules les bactéries peuvent effectuer la nitrification en sens inverse.

De même une enzyme, la glutamine synthétase, permet d’effectuer la réaction

NH4+ acide aminé glutamine

Seules les bactéries sont capables d’extraire le NH4+ des acides aminés : ammonification.

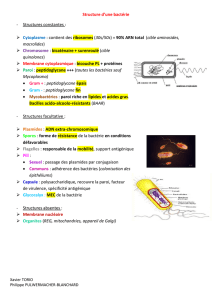

IV/ LES STRUCTURES DE LA CELLULE BACTERIENNE

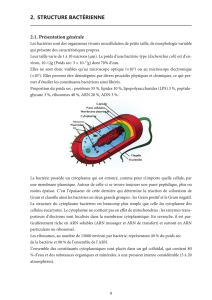

1) Principales formes (pl. 3)

Volume moyen µm3

Virus (rage)

0,0015

Mycoplasmes

0,01 à 0,1

Bactéries photosynthétiques

5-50

levures

20-50

Algues unicellulaires

5000-15000

Formes :

- sphérique : cocci

- cylindrique : bacilles

coccobacilles, diplobacilles, streptobacilles…

- spiralée (hélicoïde) : spirilles

leptospire (5 à 10 µm de long), tétraspires (15 µm de long), spirochètes (>30 µm de long)

Attention, les noms de ces formes ne sont pas des noms de genres, même si les noms de

genres ou d’espèces peuvent parfois en dériver !

2) Composition chimique moyenne des bactéries

Les bactéries sont relativement moins riches en eau que les autres organismes (seulement 70%

alors que certaines plantes dépassent 90%). Dans le poids sec (sans eau) on a 50% de carbone,

8% d’hydrogène, 20% d’oxygène et 14% d’azote.

Pl.3 : composition macromoléculaire, les protéines représentent 55% du poids sec !

Les ARNr forment des ribosomes qui sont groupés en polysomes (plusieurs ribosomes, entre

5 et 18, traduisant un même ARN)

Si on met un acide aminé marqué dans le milieu, des protéines radioactives sont produites en

moins d’une minute par E.Coli : il faut un temps de l’ordre de la milliseconde pour l’entrée

dans la cellule, et de la seconde pour la prise en charge par un ARNt et l’incorporation dans

une chaîne polypeptidique.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

1

/

19

100%