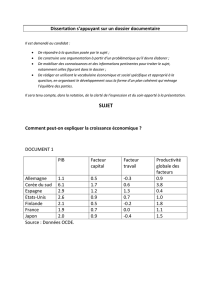

Croissance, capital et progrès technique

1

Thème 1 : Croissance, capital et progrès technique

Objectifs :

La première partie de ce chapitre vise à expliquer l’origine en analysant les principaux facteurs en cause : le

capital, le travail et la productivité du travail. La productivité du travail dépend elle-même de trois déterminants ma-

jeurs : l’organisation du travail, le progrès technique et l’investissement. Ces trois facteurs seront étudiés par rapport

à leur contribution à la hausse de la productivité du travail et non entant que tels, car chacun des facteurs fera l’objet

d’une analyse particulière.

Nous verrons également comment les théoriciens de la croissance ont intégré ces facteurs dans l’explication

de la croissance.

L’analyse de la croissance sera complétée par la prise en compte des différents acteurs qui interviennent

dans le processus de croissance et d’innovation. Nous montrerons plus particulièrement le rôle de l’initiative indivi-

duelle dans le processus de production, mais aussi de l’action de l’Etat ainsi que de l’influence du contexte sociocul-

turel.

Cette première partie s’achèvera sur la finalité de la croissance.

La deuxième partie a pour objectif de souligner le rôle majeur de l’investissement dans les mécanismes qui

engendrent la croissance. Nous rappellerons les différents types et formes d’investissement ainsi que les moyens de le

financer.

Il s’agira ensuite de comprendre la décision individuelle d’investissement, en insistant sur sa dimension tem-

porelle et en introduisant les notions de rendement anticipé et d’actualisation. Nous analyserons les rôles de la de-

mande anticipée, de la réduction des coûts de production, du taux d’intérêt et du coût des différentes formes de finan-

cement.

Nous analyserons le processus de destruction créatrice, dans sa dimension économique de disparition appari-

tion de biens ou services et de secteurs d’activité ainsi que les liens entre investissement, progrès technique et obso-

lescence économique.

Nous terminerons cette deuxième partie sous l’angle du changement social en insistant sur les rapports entre

les phénomènes économiques, politiques et sociaux dont l’interaction détermine la dynamique du développement.

Plan :

I. Les sources et les limites de croissance économique.

A. Les sources de la croissance.

1. Une main d’œuvre plus abondante et / ou plus productive. Doc2 p34 au doc5 p36

2. La division du travail. Doc10 p38

3. L’accumulation du capital et le progrès technique. Doc6 p36 et doc8 p37

4. Les sources de la croissance dans les pays développés depuis 1950.

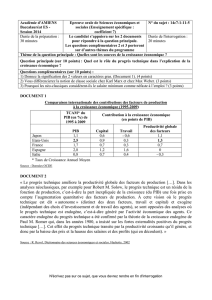

Document : « La croissance de l’économie française depuis 1950 » (Les Cahiers Français n° 323)

B. Les modèles de la croissance.

1. La croissance potentielle dans les théories :

Des Classiques aux nouvelles théories de la croissance.

Doc9 (Nathan TES) ; doc26 p74

2. Les déterminants de la croissance effective.

C. Le rôle des acteurs économiques et de l’environnement socioculturel dans le processus de croissance.

1. Le rôle des entrepreneurs. Doc11 p39

2. Le rôle de l’Etat. Doc14 p40 ; doc15 p41

3. Le rôle de l’environnement socioculturel. Doc24 et doc26 (Bréal TES)

D. Les limites de la croissance économique.

1. La poursuite de la croissance actuelle est-elle possible ? Doc16 p42 au doc18 p43

2. Que signifie accroître toujours plus le PIB ? Doc23 p46 au doc25 p47 ; doc28 p49

2

II. Accumulation du capital, progrès technique et croissance.

A. Les liens entre investissement et croissance.

1. Rappels sur l’investissement et son financement. Doc2 p60 ; doc3 p61 ; doc5 p62 ; doc7 p63 au

doc9 p64

2. L’investissement favorise la croissance à court terme par l’augmentation de la demande de biens et

de services.

3. L’investissement favorise la croissance à long terme par l’augmentation des capacités de produc-

tion.

4. Le rôle des investissements publics. Doc6 p63

B. La décision d’investir. doc10 p64 ; doc11 p65 ; doc13 p66 au doc16 p68

1. La nécessité de la rentabilité.

2. Le rôle de la demande anticipée.

3. Le rôle des coûts de production.

4. Le rôle des taux d’intérêt.

5. Le risque.

C. Progrès technique et croissance : la destruction créatrice.

Doc17 p69 ; doc20 p70 au doc24 p73 ; doc27 p74 au doc29 p75

1. Progrès technique, inventions et innovations.

2. L’origine du progrès technique.

3. Le progrès technique est facteur de croissance.

4. Le progrès technique et la transformation des structures économiques : la destruction créatrice.

D. Les liens entre les transformations des structures économiques, politiques et sociales : l’exemple de

l’urbanisation.

Doc31 et doc32 (Hachette TES) ; Doc38 et doc39 (Hatier TES)

1. La croissance favorise l’urbanisation.

2. L’urbanisation engendre des transformations. .

3. L’urbanisation transforme les solidarités anciennes.

4. L’urbanisation transforme les structures du pouvoir.

Les notions à maîtriser :

- autofinancement.

- Capital.

- Demande anticipée.

- Destruction créatrice.

- Développement durable.

- Epargne.

- Excédent brut d’exploitation.

- Externalisation.

- Formation brute de capital fixe.

- Financement externe.

- Indice de développement humain.

- Innovation / innovation de procédé, de produit et organisationnelle.

- Investissement / investissement immatériel / investissement public.

- Population active.

- Productivité du travail.

- Produit intérieur brut.

- Progrès technique.

- Recherche-développement.

- Revenu par tête.

- Structures économiques.

- Taux d’intérêt.

- Taux de rentabilité.

- Valeur ajoutée.

3

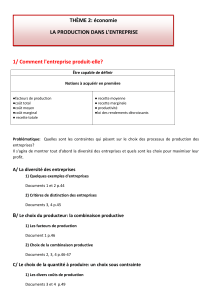

I. Les sources et les limites de la croissance économique.

A. Les sources de la croissance.

L’explication de la croissance passe l’étude des facteurs de production (K, L) et de l’efficacité de

leur combinaison productive appréciée par la productivité. La combinaison productive dépend de la nature

de la production (biens ou services) et de l’état de la technique. La proportion de chacun des facteurs de

production est donc variable selon la production. Lorsqu’une production peut être obtenue en utilisant dif-

férentes combinaisons productives, le choix s’effectuera selon deux critères principaux :

- Le coût relatif du capital et du travail.

- L’efficacité productive de la combinaison retenue appréciée par la productivité du travail qui en

résulte.

Une entreprise recherche des gains de productivité afin d’accroître son profit. Elle contribue à la

croissance de la production, soit en produisant davantage elle-même, soit en économisant des facteurs de

production – souvent le travail – qui seront alors disponibles pour augmenter la production d’autres entre-

prises.

La croissance de la production résulte donc soit d’une augmentation des facteurs de production soit

d’une amélioration de leur efficacité, sous l’effet du progrès technique par exemple.

Lorsque le PIB croît proportionnellement à la hausse de la quantité de facteurs de production utili-

sée, la croissance est dite extensive. Les rendements d’échelle sont alors constants puisque l’échelle de la

production n’a pas d’effet sur son efficacité.

Lorsque le PIB augmente plus rapidement que la quantité de facteurs de production, la croissance

est dite intensive. Les rendements d’échelle sont alors croissants, la croissance économique repose princi-

palement sur les gains de productivité c'est-à-dire une plus grande efficacité des facteurs de production.

! Ne pas confondre croissance externe et croissance intensive avec croissance externe et croissance

interne.

1. Une main d’œuvre plus abondante et / ou plus productive.

La quantité de travail effectivement utilisée est mesurée par la population active occupée. Si celle-ci

augmente, il est logique que la production augmente, toutes choses égales par ailleurs. Cependant,

l’augmentation de la population active n’est pas suffisante pour entraîner une hausse du volume du travail

disponible dans l’économie car il dépend aussi de la durée du travail effective pour chaque actif.

Volume annuel de travail = niveau de l’emploi x durée annuelle du travail

La diminution de la durée annuelle du travail est très nette depuis la fin du 19ème siècle : en France,

elle est passée en un siècle de 3000 à 1600 heures par an (de 1896 à 1996). Le passage aux 35 heures a

accentué cette tendance.

Il serait aussi intéressant de tenir compte de la durée de la vie active d’un individu et prendre en

compte le taux d’activité.

Il est aussi possible d’augmenter la production sans changer la quantité de travail utilisée, à condi-

tion d’améliorer l’efficacité du travail c'est-à-dire la productivité du travail.

Rappels : La productivité est un indicateur du progrès technique mis en œuvre dans une entreprise

ou un pays.

Pour une entreprise, la quantité produite sera mesurée soit par la VAB – la productivité sera alors

exprimée en « valeur » – soit en quantités physiques – la productivité sera alors « physique » –

La quantité de travail utilisée sera exprimée soit par le nombre de travailleurs – productivité par

tête – soit par le nombre d’heures de travail nécessaire pour fabriquer un produit – productivité horaire –

La croissance économique à long terme ne s’explique donc pas par une hausse de la quantité de

travail, mais par sa plus grande efficacité : ainsi la productivité horaire du travail a été multipliée par 16

en un siècle (de 1896 à 1996).

4

2. La division du travail.

Tout d’abord, il faut bien distinguer la division sociale du travail de la division technique du travail.

Ce paragraphe portera sur la division technique du travail, mais sans étudier les différentes formes

d’organisation du travail dans la mesure où celles-ci feront l’objet d’un chapitre.

La division sociale du travail est un concept sociologique développé par Emile Durkheim (1858 –

1917) et elle correspond à la répartition des tâches en grandes fonctions au sein d’une société qui se déve-

loppe (politique, économique, culturel, social, religieux, militaire).

La division technique du travail est un concept développé par Adam Smith (1723 – 1790) dans son

ouvrage « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des Nations » écrit en 1776. Elle correspond

à la répartition entre plusieurs travailleurs des différentes phases de fabrication d’un produit. Cette divi-

sion vise à accroître le rendement par actif, l’efficacité du facteur du travail. Sa démonstration repose sur

un exemple devenu très célèbre : la manufacture d’épingles.

Un travailleur peut faire une épingle tout seul mais il ne fabriquera que bien peu d’épingles dans la

journée (maximum 20). En revanche, en divisant la production en 18 opérations distinctes, on arrivera à

fabriquer des milliers d’épingles par jour. La division technique du travail a donc permis d’augmenter la

productivité du travail. Ces effets positifs s’expliquent ainsi :

- Chaque travailleur étant spécialisé dans une tâche la maîtrisera mieux et la réalisera plus rapide-

ment. On pourra utiliser chaque travailleur dans la tâche pour laquelle il est plus « compétent », « doué ».

- Chaque travailleur ne faisant plus qu’une seule tâche ne perdra plus le temps qui était auparavant

nécessaire pour changer de tâche.

- Les tâches les plus simples pourront même être effectuées par des machines.

La division du travail va donc inciter les scientifiques à inventer des machines capables d’effectuer

les tâches les plus simples. La division technique du travail est donc en relation avec l’accumulation du

capital et le progrès technique. Elle permet donc des gains de productivité, de produire en plus grande

quantité dans le même temps et de contribuer à la croissance économique.

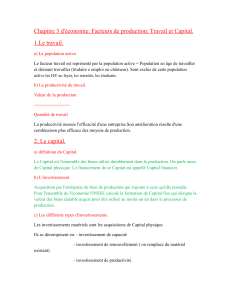

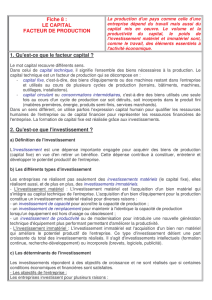

3. L’accumulation du capital et le progrès technique.

a. L’accumulation du capital.

L’investissement – l’augmentation du stock de capital – est indispensable à la croissance dans la

mesure où il permet d’augmenter le volume du facteur capital utilisé pour la production mais aussi

d’accroître la productivité.

La définition du capital peut être plus ou moins large selon que l’on considère le capital fixe c'est-à-

dire le stock de biens durables nécessaires à la production, que l’on intègre ou non les consommations in-

termédiaires, ou que l’on considère les ressources naturelles comme facteur de production distinct ou non

du capital.

A long terme, l’augmentation du capital fixe est indispensable pour produire davantage :

Les investissements sont nécessaires à la mécanisation de la production.

Les investissements rendent l’organisation plus productive. (cf. fordisme)

Les investissements permettent d’utiliser des machines plus récentes, qui incorporent plus d’innova-

tion (investissements de productivité)

Depuis le 19ème siècle, le volume de capital par travailleur ou intensité capitalistique a fortement

augmenté : la croissance économique nécessite toujours davantage de capital, donc d’investissement.

b. Le rôle du progrès technique.

Le progrès technique est une notion très large car il s’applique à l’ensemble des innovations entraî-

nant une amélioration des moyens de production mais aussi des méthodes de production, de l’organisation

du travail ou des marchés.

Dans tous les cas, le progrès technique améliore la productivité globale des facteurs c'est-à-dire le

rapport entre la production et le volume total des facteurs de production utilisé.

Il est souvent en amont des investissements, qui viennent le mettre en œuvre.

5

Au 20ème siècle, le progrès technique joue un rôle essentiel dans la croissance économique. Durant

les trente Glorieuses, le progrès technique explique une large partie de la croissance. En 1972, une étude

est menée par Jean-Jacques Carré, Paul Dubois et Edmond Malinvaud (« La croissance française ») pour

expliquer la croissance française. Ils montrent que si la croissance s’expliquait par la seule hausse des fac-

teurs de production, alors elle aurait été de 1% et non de 5% en moyenne.

L’étude du progrès technique sera approfondie dans le deuxième paragraphe.

4. Les sources de la croissance depuis 1950 dans les pays développés.

Les pays développés ont connu une croissance très rapide notamment de 1960 à 1973 puis un ralen-

tissement après 1973. Cette croissance a été permise par :

Le rôle du facteur travail. Il a contribué à cette croissance pour deux raisons essentielles : la quan-

tité de travail a augmenté et la qualification du travail s’est améliorée.

Le rôle de l’accumulation du capital. L’accumulation c'est-à-dire l’investissement mesuré par la

FBCF joue un grand rôle dans la croissance économique.

Le rôle du progrès technique. Une partie de la croissance ne s’explique pas par les apports directs

des facteurs de production (K, L), c’est ce que l’on appelle traditionnellement le « résidu », ce qui reste

inexpliqué. Ce résidu correspond à une partie importante de la croissance économique. Les économistes

attribuent ce résidu au progrès technique qui permet à la combinaison du travail et du capital d’être de plus

en plus efficace. En améliorant les machines ou les procédés de fabrication, en élevant la qualification des

travailleurs, le progrès technique contribue à la hausse de la productivité du travail et ainsi d’éviter la loi

des rendements décroissants.

Etude du document extrait des « Cahiers français » n° 323 « Croissance et innovation » : La crois-

sance de l’économie française depuis 1950.

B. Les modèles de la croissance économique.

Le PIB est le résultat de l’utilisation des facteurs de production (K, L). Si on utilise dans des condi-

tions normales ces facteurs de production, on obtient le PIB potentiel. La croissance potentielle est donc le

niveau maximum de croissance économique sans que l’inflation ne s’accélère. Elle dépend de l’évolution de

la quantité de facteurs de production disponibles dans l’économie. En principe, lorsque les quantités de

travail et de capital augmentent, la croissance potentielle croit elle aussi. Cependant, il ne faut pas oublier

que le progrès technique intervient dans cette croissance mais comment l’intégrer.

Mais la croissance effective peut être différente de la croissance potentielle car elle dépend de plu-

sieurs facteurs.

Par ailleurs, il ne faut pas confondre croissance équilibrée et croissance stable.

La croissance est équilibrée si l’augmentation de la production est compatible à long terme avec

l’équilibre macroéconomique (épargne = investissement), et avec le plein-emploi.

La croissance est stable s’il existe des mécanismes de retour à l’équilibre lorsque l’économie s’en

éloigne.

1. La croissance potentielle dans les théories économiques.

a. L’approche des Classiques.

David Ricardo (1772 – 1823) cherche à montrer que l’économie tend naturellement vers un état sta-

tionnaire, c'est-à-dire vers un niveau maximal de la production, au-delà duquel le taux de croissance est

nul.

L’analyse repose sur la loi des rendements décroissants : l’augmentation de la production, pour

faire face à l’accroissement de la population, oblige à mettre en culture des terres moins fertiles, ce qui

diminue les rendements. Cela entraîne une augmentation de la rente prélevée par les propriétaires fonciers,

ainsi qu’une hausse des salaires (Pour Ricardo, le salaire et la rente sont déterminés par les mécanismes du

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

1

/

29

100%