Présentation de l`ouvrage - Université Paris Nanterre

Ếtude morpho-sémantique et diachronique

des formants du lexique populaire français

Examen d'un recueil argotique du XVIIe siècle :

Le Jargon de l'argot reformé d'Ollivier Chereau

Françoise Nore

Problématique de la thèse

Nous présentons aujourd'hui un recueil argotique du début du XVIIe siècle, Le Jargon de l'Argot reformé,

d'Ollivier Chereau. Nous avons choisi cet ouvrage car les termes qu'il renferme nous semblent représentatifs

des problèmes que l'on rencontre lorsqu'on vise à articuler études morphologiques et diachronie. En effet,

notre thèse de doctorat traite du morpho-sémantisme des formants

1

du lexique populaire

2

français à la lu-

mière des faits historiques. Il s'agit d'établir s'il existe des règles de construction de mots spécifiques à ce

lexique et de voir si ce même lexique met en jeu des types de formants différents de ceux auquel recourt le

lexique standard pour sa propre formation. Analyse et comparaison président donc à cette étude.

3

L'investigation est menée en s'appuyant sur différents corpus, notamment le TLFI, à partir duquel nous

avons effectué un relevé des entrées portant l'une ou l'autre des mentions "familier", "populaire" et "argo-

tique". Ce relevé a été enrichi des mêmes types d'entrées du Dictionnaire de l'Argot de Jean-Paul Colin. La

réunion des deux corpus nous a ainsi permis de constituer un ensemble de termes populaires contempo-

rains, mais, dans la mesure où notre étude est également diachronique, nous avons aussi recours à d'an-

ciens glossaires argotiques, dont, en l'occurrence, l'ouvrage d'O. Chereau. Tout ce matériel assemblé nous

permet de mener une réflexion sur la morphologie du lexique non standard

4

contemporain prenant en

compte les incidences historiques de l'évolution de la langue : évolutions morphologiques, phonologiques,

emprunts, etc.

En ce qui concerne l'ouvrage que nous présentons aujourd'hui, nous examinerons uniquement les mots

composés ou dérivés présentant des formants particuliers, à l'exclusion des métaphores et tropes en géné-

ral que l'on rencontre déjà dans ce recueil ancien de quatre siècles, le but de notre travail étant une re-

cherche morphologique, une réflexion sur la formation des mots, combinée nécessairement à des re-

cherches étymologiques dans la mesure où il est indispensable, dès que l'on travaille sur du matériel ancien

– et a fortiori sur du lexique marginal –, de s'appuyer sur les bases philologiques les plus sûres possibles

afin de conduire un raisonnement morphologique non contestable. La diachronie, éclairant le mécanisme

historique de formation des mots, apparaît donc comme un outil d'aide à la réflexion sur les règles morpho-

logiques contemporaines.

Présentation de l'ouvrage

Nous n'avons guère de renseignements sur Olivier Chereau ; on sait que l'auteur du glossaire intitulé Le

Jargon de l'argot reformé était drapier à Tours. L'ouvrage en lui-même est un opuscule d'une soixantaine de

pages comportant une brève préface, le glossaire proprement dit (avec des gloses de l'auteur), une descrip-

tion des activités délictueuses des locuteurs de cet argot, un dialogue entre deux argotiers et des documents

divers, dont des chansons argotiques.

Le texte sur lequel nous avons travaillé se trouve dans un ouvrage de Lazare Sainéan (Les sources de l'ar-

got ancien, 1912), chercheur qui se consacra en grande partie à l'étude du parler populaire. Il s'agit de la

1

Nous avons choisi le terme formants utilisé par B. Fradin dans son dernier ouvrage (Fradin 2003a:72).

2

Nous choisissons le terme générique de populaire pour identifier les unités lexicales ne relevant pas du registre stan-

dard, qu'elles soient enregistrées dans la lexicographie sous les étiquettes de "familier", "populaire" ou "argotique".

3

Précisons que nous sommes en première année de doctorat.

4

À l'exclusion des langages que nous qualifierions de non spontanés comme le verlan, le largonji, le loucherbem, le ja-

vanais.

2

plus ancienne version conservée, que l'on date généralement de 1628

5

. Nous disposions également d'une

édition de 1740 mais nous avons choisi de prendre en compte celle de 1628, en raison naturellement de sa

plus grande ancienneté, mais aussi par méfiance envers les versions ultérieures, qui ont été – en particulier

celles parues au cours du XIXe siècle – enrichies de termes dont l'origine argotique est douteuse.

6

Avant tout développement sur le contenu, le titre de l'ouvrage lui-même mérite quelques mots d'explication :

le sens que le terme argot avait il y a quatre cents ans doit être précisé. En effet, au XVIIe siècle, argot n'est

pas synonyme de jargon ; le mot désigne l'ensemble des "gueux". La mention d'argot reformé indique donc

qu'il y aurait eu, à cette époque, une sorte de constitution nouvelle de cette confrérie et de réaffectation des

diverses "tâches" de mendicité et de truanderie à des groupes de "gueux" nouvellement constitués, ce qui

est donc l'un des thèmes principaux de l'ouvrage de Chereau. Le Jargon de l'argot reformé apparaît donc

comme le parler propre à une nouvelle organisation du monde de la mendicité et de la truanderie.

L'intégralité de l'ouvrage a été prise en compte. Le glossaire est composé de 216 entrées glosées, ce qui ne

pourrait que difficilement être considéré comme un lexique exhaustif du parler argotique de l'époque (on

peut en effet supposer qu'il était plus fourni). Outre le fait que ce glossaire est succinct, d'autres raisons nous

ont conduite à ne pas exclure de notre étude les synapsies ou les mots composés, notamment le fait que

ceux-ci sont formés soit de termes inconnus aujourd'hui qu'il nous a semblé intéressant d'étudier, soit de

termes ayant survécu sous des formes différentes. Faire des coupures parmi un si faible nombre d'entrées

aurait certainement rendu l'ensemble trop peu étoffé pour être représentatif. En effet, nous considérons éga-

lement que ce recueil doit être étudié dans son intégralité car il nous paraît représentatif, dans ses choix

lexicaux – Chereau a forcément dû en faire –, de ce que devait être le lexique argotique du début du XVIIe

siècle : les thèmes principaux sont la truanderie, la nourriture, la représentation des autorités, civiles, reli-

gieuses et royales.

L'ordre des mots, tels que ceux-ci se présentent dans le tableau synoptique donné en annexe de cette

étude, est alphabétique. Cependant, à l'intérieur de chaque lettre initiale, on remarquera que ce même ordre

alphabétique n'est pas scrupuleusement respecté. Nous avons en effet reproduit l'ordre donné par Sainéan,

lequel est lui-même fidèle à celui imprimé dans l'ouvrage de référence, un ordre alphabétique non strict. Si-

gnalons que les gloses données par Chereau ont été fidèlement recopiées à l'identique, sans changer ni la

forme ou le sens, ni la syntaxe ou l'orthographe.

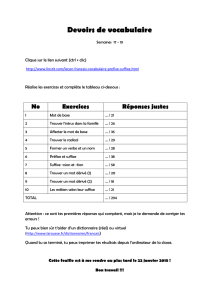

Sur un total général de 216 entrées dans le glossaire, nous avons retenu ici 82 entrées, unités lexicales ou

synapsies dont l'un des deux éléments, voire les deux, apparaît comme mot complexe construit. Ceci donne

un pourcentage de près de 38 % du nombre total des entrées. Nous avons également pris en considération

des mots présents dans les autres parties de l'ouvrage (dialogues, chansons et descriptions) ; ils sont au

nombre de 15 (également présents en annexe). Nous n'examinerons pas tous ces termes en détail ici ; nous

allons présenter ceux d'entre eux que nous estimons exemplaires des questions que la morphologie peut se

poser au sujet de ce genre de lexique.

Enfin, nous tenons à faire une dernière remarque avant de développer : le lexique populaire ou argotique

pose de très nombreux problèmes d'ordre étymologique. Aussi nous semble-t-il nécessaire, avant toute

étude morphologique de ce lexique, d'établir avec le plus de sûreté possible l'étymologie des termes étudiés.

C'est pour cette raison que la difficulté majeure fut d'opérer un tri parmi les termes de l'ouvrage. En effet,

comment savoir si, pour tel ou tel mot, nous sommes en présence d'un mot complexe, construit ou non, ou

d'un mot simple ? Cette question se pose continûment car le recueil présente un grand nombre de termes

d'étymologie incertaine, sinon inconnue. Toutes ces étymologies n'ont pas encore été éclaircies, et les

termes donnés en annexe comme mots complexes présentant un ou plusieurs affixes, standard ou popu-

laires, le sont donc sous toutes réserves.

Le Jargon de l'Argot reformé est donc un bon terrain d'expérimentation pour la question de la composition

lexicale, puisque, en effet, la tâche la plus ardue consiste à identifier les formants entrant dans la composi-

tion des termes de l'ouvrage. L'investigation est compliquée par le fait que, si plusieurs termes sont bien

identifiés comme étant des emprunts à des langues étrangères ou à des variétés régionales de français ou à

des patois, ou encore des survivances de l'ancien français, il reste difficile de se prononcer avec assurance

5

"La première édition de cet opuscule est perdue ; celle dont nous venons de citer le titre, est sans date. Les biblio-

graphes la placent généralement vers 1628." (Sainéan 1912:177, 1er vol.).

6

Nous avons ainsi tenu compte des mises en garde que L. Sainéan adresse au lecteur au fil des deux tomes de son ou-

vrage ; en effet, il a parfois été mis au jour la présence de mots (dans les rééditions du glossaire de Chereau aussi bien

que dans d'autres recueils) qui n'ont jamais existé ni n'ont été, a fortiori, utilisés dans la langue populaire.

3

sur l'étymologie de plusieurs termes, ceci entraînant le risque d'identifier un affixe ou un autre type de for-

mant

7

là où ce n'est pas le cas.

Nous commencerons tout d'abord par présenter une utilisation particulière d'un préfixe du français standard.

Ensuite, nous traiterons des affixes populaires, en classant les termes qui en sont affectés selon trois caté-

gories : termes présentant sûrement des suffixes populaires anciens ; termes présentant peut-être des suf-

fixes populaires anciens ; termes présentant des éléments problématiques.

Nous donnons en annexe l'ensemble du corpus étudié pour en informer le lecteur, mais aussi pour le mettre

à la disposition des chercheurs qui pourraient en avoir l'utilité.

Sauf mention contraire, les dates d'attestation des différents termes présentés ici sont extraites du TLFI.

Enfin, il convient de garder à l'esprit que l'examen de l'ouvrage d'Ollivier Chereau est et reste un support

pour notre réflexion de fond sur la morphologie lexicale.

Ếtude des formants

1. Créations à partir de préfixes standard usuels

Exemple de demorfier "démanger"

D'un point de vue morphologique, le glossaire de Chereau est intéressant à étudier puisqu'on remarque à

date ancienne l'utilisation que fait le lexique argotique de préfixes existant en français commun, notamment

du préfixe a- ou de ses allomorphes qui affecte des verbes comme bloquer ("acheter" mot d'ancien français)

pour produire abloquer, de même sens, ou, sous la forme an- (parfois confondu avec en-), l'ancien français

troller pour produire antroller "emporter". La langue populaire utilise donc les outils de la langue générale

pour la formation de son lexique, notamment en ce qui concerne la préfixation.

Mais ce qui nous semble encore plus digne d'intérêt est le fait que ce même lexique utilise également ces

affixes standard pour créer des dérivés d'unités lexicales argotiques. On en trouve un exemple remarquable

dans l'extrait suivant, qui, si l'on en croit le texte de Chereau, présente une façon de punir les cagoux, caté-

gorie de mendiants, qui auraient désobéi aux injonctions du Grand Coësre, chef supposé d'une sorte de

confédération des diverses corporations de ces mêmes mendiants :

"Premierement, on luy oste toutime son frusquin, puis on urine en une saliverne de sasbre avec

du pyvois aigre et une poignée de marron, et avec un torchon de fretille on frotte à seziere tant

son proye, qu'il ne luy demorfie d'un mois apres."

8

(Premièrement, on lui ôte tous ses vêtements, puis on urine dans une coupe de bois avec du vin aigre et

une poignée de sel, et avec un torchon de paille on lui frotte tant le postérieur que celui-ci ne cessera de

lui démanger pendant le mois suivant) (notre traduction)

Demorfier signifie donc "démanger". Ce verbe est un dérivé de morfier "manger", terme ancien ayant le

même étymon que le contemporain morfale "glouton".

9

Remarquons que demorfier "provoquer une sensa-

tion de démangeaison" n'est pas sémantiquement le contraire de "manger" (tout comme démanger, en lan-

gage commun, n'est pas l'opposé sémantique de manger), mais, en quelque sorte, un calque argotique du

verbe standard.

2. Suffixes populaires ou argotiques anciens

7

Parmi ces autres types de formants, nous avons des resuffixations parasitaires et des éléments entrant dans des com-

positions tautologiques.

8

Sainéan 1912:221, 1er vol.

9

Concernant l'histoire de ce verbe, le TLFI indique, dans l'article morfaler, dont dérive morfale :

Probablement variante de morfalier "manger gloutonnement" (1834, Hécart, Dict. rouchi-fr.), variante de morfailler

"id." (1636, Monet), issu de morfer "id." (1623, Sorel, Francion), variante de morfier "id." (1566 d'après Esnault), du

moyen haut allemand murfen "ronger".

4

2.1 Valeur de ces suffixes

D'autres affixes déjà bien connus sont présents dans le lexique de Chereau ; ce sont essentiellement les

suffixes suivants :

10

– -anche(r) (dans pictancher "boire", suffixation parasitaire de picter "id.") ;

– -ouze (dans verdouze "une pomme ou une poire" selon la glose de Chereau, probablement bâti sur vert) ;

– -eux : ce suffixe, qui appartient au registre standard – aujourd'hui aussi bien qu'au début du XVIIe siècle

– est utilisé par les argotiers décrits dans le Jargon pour former des unités typiques de leur lexique ; ci-

tons l'exemple de sorgueux "voleur de nuit", dérivé de sorgue "nuit", terme d'argot ancien qui, d'après

Sainéan (1912:450, 2e vol.), dérive d'un ancien provençal sorn "sombre". La formation de cet adjectif

substantivé est tout à fait conforme à celle des adjectifs du registre standard puisque le rapport séman-

tique entre la base nominale et le dérivé correspond à l'idée "qui a un rapport avec un élément géogra-

phique" que l'on rencontre dans brumeux, venteux. La différence ici consiste en ce que sorgueux, subs-

tantivé, nomme un animé humain ; en cela, le lexique argotique détourne l'usage du suffixe -eux dans le

cas de termes formés sur une base ayant un rapport sémantique avec la nature pour produire un subs-

tantif, et non un adjectif (s'ajoutent également des connotations stylistiques sur le rapport sous-entendu

entre le moment de la nuit et l'activité délictuelle consistant à s'approprier illégalement le bien d'autrui) ;

– -ailler (dans mouchailler "regarder", dérivé de moucher "espionner", synonyme de moucharder) ;

11

– -in, présent dans frusquin, marquin "chapeau", rupin "gentilhomme", rouin "prévôt des maréchaux", rus-

quin "écu", tabarin "manteau". Ce formant pose problème. On ne peut le qualifier de formant authenti-

quement populaire ou argotique ; mais sa grande productivité dans un glossaire aussi peu fourni que ce-

lui de Chereau impose de s'interroger sur ses fonctions morpho-sémantiques. On remarque qu'il produit

un dérivé dont le sémantisme est le parfait équivalent du terme de base, par exemple tabarin "manteau"

est bâti sur tabar "id.", mais qu'il peut avoir également une fonction grammaticale comme dans rupin

"gentilhomme", dérivé de rupe "dame" (attesté en 1596 dans un autre recueil argotique, La Vie géné-

reuse des Mercelots). En ce qui concerne les autres termes, il est difficile d'affirmer que -in y a une fonc-

tion suffixale car l'origine de ces mots reste inconnue ou incertaine. Le problème de l'identification de la

base se pose ici également ;

– -ichon (voir rastichon "prêtre", michon "argent", ornychon "poulet") ;

– -iller (voir maquiller et roupiller, qui font l'objet d'une étude détaillée à la section 2.3) ;

– -astre (chenastre "bon", dérivé de chenu "id.") ;

– -ard (présent dans plusieurs termes, babillard, guellard, pellard, roüillarde, tollard, millard) ;

– -uche (présent notamment dans angluche "oie", resuffixation d'anglais).

Par ailleurs, la suffixation, phénomène morphologique bien identifié dans l'argot, sert déjà, dès le début du

XVIIe siècle, à créer des dérivés métaphoriques, comme par exemple babillard "ministre, serviteur de l'Ếtat",

formé sur le radical de babiller.

Certains de ces suffixes ont une visée expressive : péjorative pour -ard et -aille(r), diminutive pour -ichon

(présent dans ornychon "poulet", bâti sur ornye "poule"), augmentative ou itérative pour -iller, ou simplement

déformatrice, notamment pour -ouze et pour -anche (exemples : felouze "poche", présent dans la partie nar-

rative de l'ouvrage, déformation de feuillouse "bourse", proprement "feuillue", d'où "doublée" ; molanche

"laine", construit sur molle (ces deux étymologies sont fournies par Sainéan). Cette fonction déformatrice

participait de la fonction cryptologique de l'argot ; ainsi, boutanche, resuffixation de boutique, ne laisse plus

prédire le sens du terme de base. En emploi absolu, boutanche pouvait aussi bien représenter boutique que

bouteille, comme c'est le cas actuellement.

2.2 Problème de l'identification d'un (pseudo-) suffixe particulier

10

Parmi ces suffixes, les plus productifs sont -ailler, anche(r), -ard, -eux, -in. Pour plus de détails, voir nos relevés en

annexe.

11

Pour Guiraud, moucharder est un dérivé de mouschier (1455, texte du procès des Coquillards), lui-même dérivé d'un

verbe wallon mucier "cacher". Pour le TLFI, en revanche, moucharder provient de mouchard "espion de police, 1567, lui-

même dérivé de mouche "espion").

5

Exemples de nouzaille "nous", de vouzaille "vous" et de sezaille "il", "lui"

Les suffixes que nous venons de citer ne posent pas de problème particulier car ils sont bien identifiés, mor-

phologiquement et sémantiquement. Ce n'est pas le cas pour tous les formants que l'on rencontre dans le

glossaire de Chereau, notamment pour l'élément -aille / -zaille. En effet, parmi les termes présentant une

suffixation parasitaire

12

, nous remarquons les pronoms personnels nouzaille "nous" et vouzaille "vous",

augmentés d'un curieux élément que ne présentent pas les autres pronoms personnels transformés par l'ar-

got. Leur formation pourrait s'expliquer par la présence du suffixe collectif à valeur péjorative -aille, présent

en français commun, mais ceci ne peut être la raison ayant présidé à l'adoption de ce formant puisqu'on re-

lève sezaille "lui" dans la partie narrative

13

, pronom personnel singulier dont toute notion de collectivité est

absente. La question est donc de savoir s'il convient de considérer ce formant comme un suffixe ou comme

un élément purement argotique, à visée probablement ludique ou expressive, dans la mesure où; agissant

comme une suffixation parasitaire et supplémentaire, il ne déforme pas la base lexicale qu'il affecte, celle-ci

restant ainsi compréhensible. De plus, vu que ce formant -aille suffixe un pronom personnel, est-il un homo-

nyme du suffixe que l'on connaît ? En un mot, existe-t-il plusieurs -aille ?

14

Il est également remarquable d'examiner la distribution de ces pronoms :

"Si tu veux trimer de compagnie avec meziere, nouzaille aquigerons grand chere"

15

('"Si tu veux marcher de compagnie avec moi, nous ferons bonne chère") (notre traduction)

"(...) nos bien amez Sylvain Torpet, Thibault Garaut, qui bient o nozailles (...)"

16

("nos bien-aimés Sylvain Torpet, Thibault Garaut, qui vont avec nous") (notre traduction)

En effet, contrairement à l'usage contemporain, les pronoms personnels argotiques d'alors sont aussi bien

toniques que clitiques.

2.3 Un problème de vraie ou fausse suffixation

Exemples de maquiller "faire" et de roupiller "dormir"

Il est cependant encore plus malaisé d'identifier une suffixation. En effet, les évolutions historiques, qu'elles

soient morphologiques et/ou phonétiques, peuvent brouiller l'analyse. Prenons l'exemple de marquiller, vrai-

semblablement corruption de maquiller. Le sens du verbe indiqué par Chereau est "travailler" (métaphore

pour "voler, dérober"). L'étymologie qu'en donne le TLFI (article maquiller) est la suivante :

Terme d'argot picard, dérivé, à l'aide du suffixe -iller, de l'ancien verbe picard maquier "faire"

(deux attestations en Artois au milieu du XIIIe s. dans Tobler-Lommatsch), emprunté au moyen

néerlandais maken "faire" (idem en néerlandais).

12

Nous entendons par suffixation parasitaire une formation différente de la resuffixation qui supprime l'affixe originel

pour le remplacer par un autre formant suffixal ; la suffixation parasitaire ne fait que charger un terme d'un élément su-

perfétatoire. Et, en effet, nouzaille et vouzaille nous apparaissent ici relever de ce type de formation : nous ou vous + -

zaille, si l'on considère que la coupure a lieu après nou- et vou-.

13

Sainéan (1912:244, 1er vol.).

14

La question peut être posée pour le formant -zigue qui apparaît dans d'autres pronoms personnels, mézigue, tézigue,

cézigue, dans la mesure où zigue est également un terme autonome (zig ou zigue "individu quelconque"). La question ici

est d'établir une chronologie correcte afin d'éviter tout anachronisme. Selon le TLFI, zig (ou zigue) et mézigue sont attes-

tés pour la première fois en 1835. On relève cependant, dans le Jargon, des formes teziere et teringand "tu", "toi", ulté-

rieurement tezingand dans l'édition de 1660. Il serait facile de considérer zigue comme un dérivé de l'élément final de

tezingand. Le sémantisme de tous ces termes autorise cette interprétation (puisqu'on trouvera aussi, ultérieurement,

mezingand "je", "moi"). Nous avançons donc l'hypothèse que l'on peut, dans ce cas précis, se départir de la prudence

qui doit nécessairement entourer toute étude morphologique portant sur des textes argotiques anciens, et accepter le

substantif contemporain zigue "individu" comme un dérivé de l'élément présent dans les pronoms personnels argotiques

anciens. Nous aurions donc ici un cas de lexicalisation d'un formant grammatical d'origine argotique.

15

Sainéan 1912:239, 1er vol.

16

Sainéan 1912:244, 1er vol.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%