CM1 Conduites motrices

CM1 Conduites motrices

Le système nerveux associé au mouvement

I. Rappels généraux.

A. Organisation du système nerveux.

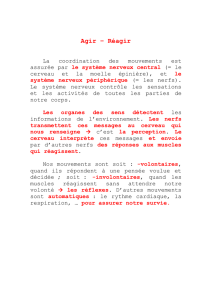

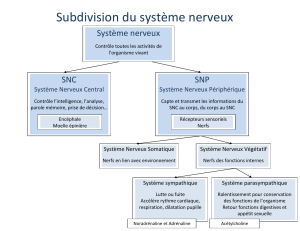

Nous possédons un système nerveux formé de neurones en interaction fonctionnelle. Ce système

nerveux est composé en 2 grandes parties :

- le système nerveux central (SNC) composé de l’encéphale et de la moelle épinière, c’est le centre

de régulation et d’intégration du système nerveux. Son rôle va être d’interpréter l’information

sensorielle qui lui parvient et élabore des réponses motrices fondées sur l’expérience, des

réflexes et des conditions ambiantes.

- Le système nerveux périphérique, c’est la partie du système nerveux qui est situé à l’extérieur du

SNC. Il est formé principalement des nerfs issus de l’encéphale et de la moelle épinière. Ces nerfs

formés par l’association de plusieurs axones de plusieurs neurones sont de véritables lignes de

communication qui relient l’organisme entier au SNC.

D’un point de vue fonctionnel, le système nerveux périphérique comprend 2 types de voies :

1) la voie sensitive que l’on appelle aussi afférente qui est composée de nerfs qui acheminent

l’influx nerveux provenant des récepteurs sensoriels vers le SNC et qui renseigne constamment le

SNC sur les événements qui se déroulent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’organisme.

2) la voie motrice ou efférente, composée de nerfs qui transmettent aux organes effecteurs, c'est-

à-dire aux muscles et aux glandes qui déclenchent une réponse motrice adaptée à l’environnement.

La voie motrice comprend elle aussi 2 subdivisions :

- tout d’abord le système nerveux somatique qui achemine les influx nerveux du SNC aux

muscles squelettiques on l’appelle souvent système nerveux volontaire car il nous permet

d’exercer une maîtrise consciente sur nos muscles squelettiques.

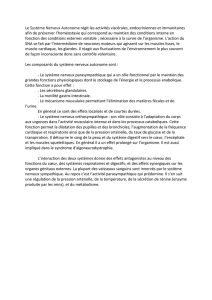

- D’un autre côté on a le système nerveux autonome (SNA) qui est composé de neurofibres

motrices viscérales qui règlent l’activité des muscles lisses, du muscle cardiaque et des

glandes.

Le SNA comprend 2 subdivisions fonctionnelles :

Le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique, le système

nerveux sympathique stimule ce que le système nerveux parasympathique inhibe et

inversement.

B. La transmission d’information nerveuse.

Les neurones sont très sensibles aux stimuli, on dit qu’ils sont excitables. Lorsqu’un neurone reçoit un

stimulus adéquat, il produit un signal électrique et le conduit tout le long de l’axone. L’intensité du

signal est toujours la même quelque soit le type de stimulus et sa source. Ce phénomène électrique

appelé potentiel d’action est à la base même du fonctionnement du système nerveux. Lorsque le PA

atteint l’extrémité de l’axone, il déclenche une suite d’événements qui aboutit à la libération d’un

neurotransmetteur qui travers la fente synaptique et assure la transmission de l’information nerveuse.

II. Le contrôle du mouvement.

Il existe 2 types de mouvements :

- les mouvements intentionnels ou volontaires (ex. taper dans un ballons ou lancer une balle).

- les mouvements inconscients ou involontaires (ex. le maintient de l’équilibre, de la posture).

Tout mouvement nécessite la contraction d’un ou plusieurs muscles et le relâchement d’autres

muscles. La gestion du relâchement et de la contraction est faite par le système nerveux en réponse

aux stimulations sensorielles. Le SNC va intégrer les informations sensorielles acheminées par les

nerfs afférents et émettre en réponse une commande motrice transmise aux muscles par les nerfs

efférents.

Selon le type de mouvements, c'est-à-dire réflexes ou volontaires, le niveau du SNC mis en jeu sera

différent. Un réflexe de par sa nature, impose une réponse rapide, il est donc régit par les régions

inférieures du SNC que sont la moelle épinière et le tronc central. Le mouvement intentionnel, plus

élaboré et mettant enjeu plusieurs mécanismes, qui sont la vision, le positionnement du corps ou

l’action en cours, nécessitent l’implication des étages supérieurs du SNC permettant la régulation et la

programmation du mouvement.

A. Activité réflexe.

Définition : réflexe est une réponse motrice rapide, innée et prévisible, à un stimulus. La plupart des

réflexes ne sont ni appris, ni prémédités, ni volontaires. Les réflexes vont permettre l’évaluation du

SNC et périphérique, l’absence ou l’exagération des réflexes démontre une dégénérescence ou une

affection du système nerveux.

1. Les éléments de l’arc réflexe.

Tous les réflexes nécessitent 5 éléments essentiels que nous allons détailler.

Un récepteur sur lequel le stimulus agit.

Un neurone sensitif qui va acheminer les influx afférents jusqu’au SNC.

Un centre d’intégration qui dans les arcs réflexes simples peut être constitué d’une synapse

unique entre un neurone sensitif et un neurone moteur, ce sont les réflexes mono

synaptiques. Les réflexes complexes vont faire intervenir des chaines de neurones et de

nombreuses synapses, c’est ce qu’on va appeler les réflexes poly synaptiques. Le centre

d’intégration est toujours situé dans le SNC.

Un neurone moteur qui achemine les influx nerveux efférents du centre d’intégration à un

organe effecteur.

Un effecteur, c'est-à-dire une fibre musculaire ou une cellule glandulaire, qui répond aux influx

efférents de manière caractéristique (contraction ou sécrétion).

Sur le plan fonctionnel, on classe les réflexes en réflexes somatiques et en réflexes autonomes, selon

qu’ils activent des muscles squelettiques ou des effecteurs viscéraux comme les muscles lisses, le

cœur ou les glandes.

Dans ce cours on va se focaliser sur les réflexes somatiques (action sur les muscles squelettiques)

dont le centre d’intégration se situe dans la moelle épinière ce sont les centres spinaux.

2. Réflexes spinaux.

Ces réflexes reposent sur les centres d’intégration de la moelle épinière (ME). Les centres cérébraux

(encéphale) supérieurs n’interviennent pas dans la plupart de ces réflexes, ainsi, ces réflexes

subsistent chez les animaux décérébrés tant que la ME est intacte.

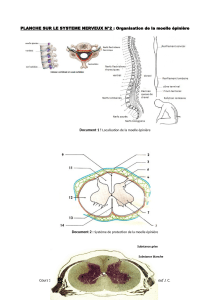

a. Rappels sur la moelle épinière.

La ME est située dans le canal rachidien, comme l’encéphale, elle est protégée par des os, par les

méninges et par le liquide céphalorachidien. La ME est enveloppée par le feuillet interne de la dure-

mère que l’on appelle la dure-mère spinale. Entre les vertèbres et la dure-mère spinale se trouve la

cavité épidurale, c’est espace rempli de graisse et qui est parcourue d’un réseau veineux. Elle forme

un coussin moelleux autour de la moelle épinière. Ensuite on a la cavité subarachnoïdienne qui est

située entre l’arachnoïde et la pie mère, elle est remplie de liquide céphalorachidien.

La ME se termine au niveau de la 3ème lombaire, donc c’est à partir de ce niveau là que l’on peut

effectuer des ponctions lombaires (prélèvement de liquide céphalorachidien).

De la moelle partent des fibres nerveuses qui se réunissent pour former, au niveau de chaque

vertèbre, les racines dorsales et ventrales (31 paires chez l’homme). Les racines dorsales sont

constituées de fibres sensorielles dont les corps cellulaires sont regroupés dans le ganglion rachidien

localisé le long de ces racines dorsales. Les racines ventrales comprennent exclusivement les fibres

motrices dont les corps cellulaires sont localisés dans la région ventrale de la moelle. Dans la ME les

corps cellulaire des neurones sont localisés dans la région centrale formant la substance grise. Tandis

que les fibres nerveuses myélinisées de communication sont localisées en périphérie formant la

substance blanche. La substance grise présente la forme d’un papillon et se différencie en plusieurs

régions appelées cornes. On a premièrement la corne dorsale ou postérieure qui est une corne

sensitive, ensuite la corne latérale ou médiane où il va y avoir les inters neurones, et enfin la corne

ventrale ou antérieure qui est une corne motrice d’où part les motoneurones.

Les traumatismes de la moelle épinière : la ME est élastique et s’étire à chaque mouvement de la tête

ou à chaque flexion du tronc. Elle est cependant extrêmement sensible à la pression directe. Toute

lésion de la ME ou des racines des nerfs spinaux entraîne une perte fonctionnelle qu’il s’agisse de

paralysie (perte de fonction motrice) ou de parasthésie (perte de la fonction sensorielle). Les lésions

graves des cellules de la corne ventrale entraînent une paralysie flasque des muscles squelettiques

correspondants. Les influx nerveux n’atteignent pas ces muscles et par conséquent deviennent

incapables de mouvements volontaires ou involontaires, privés de stimulation les muscles

s’atrophient. Tout sectionnement transversal de la ME quel qu’en soit le niveau entraîne la perte de la

mobilité et de la sensibilité dans les régions situées au dessous. Sectionnement entre T1 et L1 : les 2

membres inférieurs sont touchés c’est ce qu’on appelle la paraplégie. Si le sectionnement de la ME se

produit dans la région cervicale, les 4 membres sont touchés, c’est la tétraplégie ou la quadriplégie.

Par contre l’hémiplégie (paralysie d’un seul côté) est causée par une lésion au niveau de l’encéphale,

provoquée par une lésion d’une des aires de cortex cérébral plutôt qu’une lésion de la ME.

b. Les différents types de récepteurs sensitifs musculaires.

On appelle ces récepteurs des propriocepteurs, ils sont situés dans les muscles et les tendons, et

transmettent les informations sensitives provenant des muscles, des tendons, des ligaments et des

articulations. Ce sont des organes de perceptions kinesthésiques qui nous informent consciemment et

inconsciemment sur la position et le déplacement des parties du corps par rapport à notre

environnement.

1

/

3

100%