Progrès Thérapeutique

30 Juin 2004

SIDA : plus de deux décennies d’innovations thérapeutiques

pour contrôler l’épidémie

La réponse des entreprises du médicament à la découverte du virus HIV a été

extrêmement rapide. Le premier anti-rétroviral était mis à disposition des malades dès 1987,

et les efforts soutenus de Recherche et Développement qui se sont poursuivis ont débouché

sur la mise au point de 4 classes thérapeutiques pour traiter cette maladie.

Traitements plus efficaces, utilisation simplifiée, effets indésirables diminués :

24 médicaments sont désormais disponibles. Les entreprises maintiennent un travail de

recherche multidirectionnel et la piste du vaccin, préventif ou thérapeutique, avance.

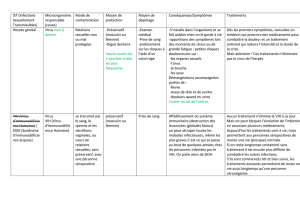

Diagnostiqués en 1981, les premiers cas de SIDA (Syndrome

d’Immunodéficience Acquise) ne laissaient pas soupçonner le drame de l’épidémie

mondiale qui s’annonçait.

Après plus de 20 ans de propagation, le SIDA fait des ravages : prés de 19 millions de

morts, dont 15 en Afrique. Les enfants de moins de 15 ans représentent environ un

cinquième des décès. En quelques années, le SIDA est devenu la quatrième cause de

mortalité au monde et la première sur le continent africain. Aujourd’hui 40 millions de

personnes dans le monde et environ 100 000 en France vivent avec une infection à

VIH (Virus de l’Immunodéficience Humaine) d’après les sources de l’ONUSIDA et de

l’INVS. Le virus, qui appartient à la famille des rétrovirus, se transmet par voie

sexuelle ou sanguine.

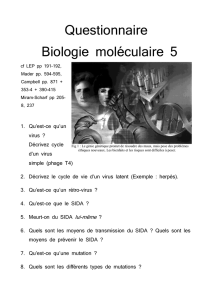

° De la compréhension à la prévention et au traitement

La recherche médicale et thérapeutique a accompli en quelques années de véritables

tours de force pour comprendre et lutter contre ce fléau mondial.

En 1983, le virus du SIDA ainsi que ses deux sérotypes (VIH1 et VIH2) étaient identifiés

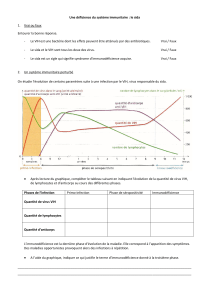

et leur mode de fonctionnement sur l’organisme progressivement compris. Le VIH

s’attaque à des cellules-clés du système de défense du corps humain : les lymphocytes

T4 (ou T CD 4), dont le rôle est normalement la destruction des particules étrangères à

l’organisme. Le VIH fusionne avec le lymphocyte. Pénétrant son noyau, le virus transforme

alors la cellule en véritable usine de production de nouveaux VIH qui iront infecter d’autres

lymphocytes. Les T4 disparaissent progressivement, parallèlement le VIH se multiplie. Le

rythme d’évolution de la maladie est variable. La personne atteinte ne ressent initialement

pas de troubles particuliers, alors qu’elle est séropositive (porteuse du virus actif) et

susceptible de transmettre la maladie. A ce stade pourtant, la connaissance de la

séropositivité du malade est fondamentale : d’une part pour initier des traitements

précoces, d’autre part pour assurer la prévention de la contamination.

La baisse importante des lymphocytes entraîne une diminution des défenses naturelles de

l’organisme. En dessous d’un certain taux de T 4, le malade atteint un stade

d’immunodéficience révélé souvent par l’installation de multiples infections, parfois graves,

dites « opportunistes » : infections pulmonaires à germes atypiques, tuberculose (souvent

résistante), herpès extensif, tumeurs (sarcome de Kaposi, lymphomes)…

° Une recherche active pour de nouvelles pistes thérapeutiques

Il existe aujourd’hui 24 médicaments pour lutter contre le virus. Ces médicaments apparus

rapidement au fil des années d’une mobilisation scientifique exceptionnelle, sont tous des

anti-rétroviraux et agissent à des étapes différentes :

° Les inhibiteurs (nucléosidiques) de la transcriptase inverse

L’objectif des traitements est de bloquer la prolifération du virus. Dès 1987,

apparaissait l’AZT, un premier anti-viral de cette famille, rapidement suivi par d’autres.

En inhibant un mécanisme, dans la cellule infectée par le VIH, ils empêchent le virus de se

répliquer et d’aller infecter d’autres cellules.

° les inhibiteurs de protéases

Malgré les inhibiteurs de la transcriptase inverse, rapidement prescrit par 2, en bi-thérapie,

pour plus d’efficacité, jusqu’en 1995, l’épidémie reste croissante et le pronostic souvent fatal.

En effet, les molécules disponibles alors ne font que ralentir le processus d’évolution de la

maladie et 50% des sujets séropositifs, c’est à dire atteint d’une infection à VIH, développent

encore un SIDA dans un délai de 10 à 11 ans après leur contamination.

L’année 1996 marque une étape-clé dans la lutte contre la maladie. C’est

l’arrivée des antiprotéases, qui empêchent la fabrication des protéines du virus.

Le nouveau VIH ne peut plus infecter d’autres cellules. Dès cet instant, ces

antiprotéases vont être associées aux premiers traitements disponibles, les

inhibiteurs de la transcriptase inverse. Ce sont les tri-thérapies. Grâce à cette avancée

majeure, le virus, contrôlé à deux étapes différentes de sa vie, devient indétectable dans le

sang. Dès lors, ne circulant plus dans l’organisme, il ne peut infecter de nouvelles cellules.

Cependant, le virus ne disparaît pas dans un certain nombre de tissus ou d’organes.

Ainsi, afin d’éviter que ce virus « tapi » ne ré-émerge et ne se remette à circuler dans le sang

pour aller ainsi infecter d’autres cellules, les traitements actuels doivent être pris sans

interruption.

°les analogues non-nucléosidiques de la transcriptase inverse

Egalement apparus dès 1996, ces médicaments bloquent l’intégration du bagage génétique

du virus au sein de la cellule saine et empêche l’infection de se propager.

° les inhibiteurs d’entrée.

Depuis 2002, une nouvelle génération de médicaments a vu le jour. Ces traitements

ont un mécanisme d’action encore différent des deux précédentes familles. Ils

interdisent au VIH l’entrée dans la cellule par des moyens différents comme les anti-

fusions déjà disponibles ou les anti-attachement en cours de développement.

Une cinquième classe thérapeutique est en cours de développement, elle interagit sur un

autre mécanisme lié à l’installation du virus dans l’organisme.

° Les inhibiteurs de l’intégrase

Cette nouvelle famille devrait-elle aussi enrichir prochainement l’arsenal thérapeutique

antirétroviral. Ces nouveaux traitements permettent de bloquer l’intégration du virus dans le

noyau de la cellule. Ils constituent une des pistes d’avenir sur lesquelles la recherche se

mobilise.

Depuis 1996, le pronostic de la maladie s’est donc considérablement modifié

dans les pays où les traitements sont distribués et administrés efficacement aux

personnes malades. L’espérance de vie inférieure à 10 ans au début de l’épidémie est

nettement supérieure aujourd’hui, en particulier en cas de dépistage précoce permettant

d’accéder aux soins. Le nombre de décès par sida en France a baissé

considérablement ces dernières années : moins 62% entre 1996 et 1997, moins 35%

l’année suivante. On comptait environ 600 décès par SIDA en France en 2001 contre

près de 4000 en 1995. Afin que ces progrès perdurent, pour simplifier les traitements

actuels et la vie quotidienne des personnes, pour découvrir des traitements encore plus

efficaces et des solutions alternatives pour les malades ayant épuisé le bénéfice des

traitements actuels, la recherche continue. Par ailleurs, la voie vaccinale est explorée

activement depuis de nombreuses années.

Sur la voie du vaccin.

Depuis le début de l’épidémie la recherche se mobilise en effet aussi pour découvrir un

vaccin préventif, solution idéale pour protéger les populations en induisant une réponse

immunitaire durable. Cette piste se heurte à de nombreux obstacles liés, notamment, au

fonctionnement propre du virus et à sa variabilité.

Différents candidats vaccins sont aujourd’hui à l’essai à travers le monde, à des stades plus

ou moins avancés.

Une autre piste vaccinale est le vaccin thérapeutique. Il ne s’agit plus de préserver des

personnes de la contamination, dans une approche pasteurienne, mais de réveiller le

système immunitaire des malades sous traitements. Cette ré-activation permettrait de mieux

contrôler le virus et de gagner du temps. Un des objectifs est de pouvoir alléger les

traitements antirétroviraux afin d’en atténuer les effets secondaires et d’améliorer la qualité

de vie des personnes.

Aujourd’hui 11 entreprises du médicament sont impliquées dans la recherche de

vaccins préventifs ou thérapeutiques contre le virus. On compte « 20 candidats

vaccins », à différentes phases de recherche. Trouver un vaccin contre le sida est un

défi majeur, mais il faut être conscient de la complexité scientifique et technique de ce

défi.

Un quart de siècle pour des évolutions constantes

L’approche de la maladie est désormais radicalement différente, du fait de l’efficacité

des traitements de l’infection par le VIH et des pistes vaccinales. Il s’agit aujourd’hui du

traitement d’une maladie au long cours. La prévention de la transmission du virus, de

l’apparition de résistances (le virus étant capable de muter), la minimisation des effets

secondaires et l’observance (respect de la prescription par le malade) sont désormais des

objectifs prioritaires.

Plus que jamais, trouver de nouvelles voies thérapeutiques et préventives, combattre

le virus, simplifier le traitement et diminuer ses inconvénients pour améliorer

l’observance des patients, sont les pistes actuelles de recherche des entreprises du

médicament.

1

/

3

100%