Rapport11 - HEC Lausanne

1

Lausanne, le 10.06 2003

Grandeur et décadence du Japon

Un papier de :

Yves Claude Marchini

Luis M. Ribeiro Domingos

Julien Rey

Réalisé dans le cadre du cours d’histoire économique du professeur Jean-Christian Lambelet.

2

Table des matières :

1. Introduction ................................................................................ page 3

2. Grandeur et décadence du Japon ................................................. page 3

3. L'industrie au Japon ..................................................................... page 12

4. Evolution économique du Japon -

Explications institutionnelles .................................................... page 19

5. Conclusion ................................................................................... page 30

6. Bibliographie ............................................................................... page 31

7. Annexes ....................................................................................... page 32

3

Le rythme de l’histoire propose à l’occidental médusé une brassée de questions sans réponse.

« Hubert Brochier ,1965 »

Introduction

Si nous avons choisi ce thème, c’est parce que si cela a intéressé tant de monde c’est qu’il doit

y avoir une raison : la fantastique croissance économique japonaise est-elle vraiment un

mystère ?

Alors que l’économie mondiale et surtout occidentale réalise ces cinquante dernières années

des résultats jamais atteints auparavant, le Japon, lui, performe encore mieux. En 40 ans, le

PIB par tête s’est multiplié par 12, alors que la population japonaise a augmenté de 50%. En

comparaison, le PIB par tête de l’Europe de l’ouest n’a que quadruplé tandis que la population

augmentait de 30% pendant la même période. Cependant, ces dernières années, le Japon a

connu une crise économique qui n’est pas encore terminée.

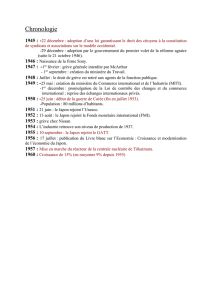

Grandeur et décadence de l’économie japonaise

Cet exposé a pour but d’essayer de retracer ce formidable développement depuis la guerre

jusqu’à nos jours. Dans la première partie, nous commencerons par un bref rappel historique

afin de mettre en avant d’éventuelles pré-conditions favorables à un tel essor. Ensuite, nous

analyserons quelques facteurs ayant pu jouer un rôle dans ce développement, et nous ferons

un récapitulatif chronologique des étapes importantes franchies par les Japonais. La deuxième

partie s’intéressera quant à elle à l’industrie nippone, plus particulièrement à l’éventuel rôle

du gouvernement dans la planification des avancées techniques et technologiques qui ont

permis le développement du pays, ainsi qu’à la structure cartelaire particulière au Japon.

Enfin, la troisième partie tentera d’expliquer la fin du miracle, c’est-à-dire les causes et

conséquences de la crise des années nonante.

Petit rappel historique

L'ère Edo(1603-1868)

Le Tokugawa Ieyasu, principal vassal de Hideyoshi, reçoit le titre de shogun en 1603, il fait

d'Edo (ancien nom de Tokyo) la nouvelle capitale du Japon. Les Tokugawa s'appliquent à

mettre sur pied un gouvernement bureaucratique efficace et bien structuré. Faire régner la

4

paix et consolider la stabilité du pays sont les mots d'ordre des Tokugawa. Parallèlement, les

shoguns mènent une politique fortement isolationniste pour éviter toute sortie d’or du pays.

Dès 1858, voyant la puissance militaire étrangère grandir, (en 1854, les Américains forcent

l’ouverture de deux ports pour le commerce international), les Tokugawa entreprennent de

réorganiser les forces armées. Mais des rébellions internes se soldent en 1868 par la chute du

shogun et la restauration du pouvoir impérial.

La restauration Meiji(1868-1912)

Il s’agit de l'ère de la reconstruction totale du Japon. Les premières réformes faites consistent

à refondre les structures administratives et sociales. Dès 1870, les daimyo (propriétaires) sont

dépossédés de leurs fiefs, remplacés par des préfectures, et les paysans deviennent

indépendants et peuvent acheter des terres. Les Samurais doivent renoncer au port du sabre et,

réduits au simple rang de citoyens, ils perdent tout privilège économique. Ceci illustre un

début de lissage des écarts entre classes sociales. En 1885, le conseil impérial est supprimé

pour faire place à un cabinet parlementaire. Une nouvelle constitution voit le jour en 1889,

l'adoption de ce texte marque un tournant fondamental pour le Japon, elle le place au rang des

nations avancées.

Un nouveau système monétaire est créé avec le Yen qui arrive en 1871. Le pays devient riche

et respecté grâce au traité d'alliance avec la Grande-Bretagne.

De 1904 à 1905, la guerre russo-japonaise se termine par la victoire du Japon sur la Russie.

Cet événement est important puisque qu’il marque la première victoire d’un pays asiatique

contre une grande puissance européenne. Par cette victoire, le Japon fait savoir au monde

qu’il faudra dorénavant compter avec lui. En 1912, l'empereur Meiji meurt en laissant derrière

lui un Japon consolidé.

Le règne de Yoshihito(1912-1926)

En 1914, le Japon entre en guerre contre l'Allemagne du fait du traité d’alliance signé avec la

Grande-Bretagne. Mais il se garde bien de prendre une part active au conflit, en fait, pendant

que les alliés livrent bataille, l'archipel profite des besoins guerriers des Européens pour se

tailler d'importantes parts de marché. A la conférence de paix de Versailles, le Japon obtient

toutes les possessions allemandes du Pacifique au Nord de l'Equateur (colonies facilement

acquises). De 1918 à 1929, l'archipel japonais qui connaît alors sa plus forte croissance

5

jusqu’à ce jour, tente de s’ouvrir encore plus aux Occidentaux, mais le crash boursier

replonge le Japon en quasi-autarcie. En 1931, le Japon s'empare de la Mandchourie et les

années 1930 à 1936 sont le théâtre de complots organisés par des militaires décidés à prendre

le pouvoir. Cette période de troubles s’arrête avec le début de la deuxième guerre, dans

laquelle le Japon n’est plus au côté de la Grande-Bretagne.

Les conditions pré-développement

Pour résumer, (sujet déjà traité par nos camarades), les Japonais possèdent les avantages

suivants :

-bon système institutionnel, développé par les Tokugawa et restauré sous Meiji (stabilité

économique et politique).

-bon niveau d’instruction, car les livres européens n’étaient pas soumis aux restrictions

d’importation.

-bonne conscience nationale, due principalement à l’atténuation des frontières entre classes

sociales suite à la suppression du système féodal. De plus, les Japonais ne se sont jamais

laisser dominés, pas même par les Chinois (bonne unité nationale quand il s’agit de résister).

-l’abondance de la main-d’œuvre (prélevée sur la masse agricole dont la déflation est assurée

par une spectaculaire mécanisation et par l’augmentation des rendements).

-une bonne organisation structurelle dans l'industrie existante, et une bonne connaissance des

théories économiques européennes. En effet, le développement économique précédant la

guerre voit les premières expériences du Japon avec la production de masse, ce n’est pas très

beau à voir car la plupart des article fabriqués sont de la véritable camelote. Mais cela donne

des choses amusantes, comme des parapluies ou des montres vendues au kilogramme.

On peut en citer une multitude d’autres, plus ou moins crédibles, comme par exemple un

avantage pour le commerce extérieur expliqué par Gallup-Sachs-Mellinger par un faible

rapport superficie sur kilomètres de côtes…ceci nous rappelle le cas de l’Angleterre, une ile

disposant d’un accès à la mer quasi illimité.

Mais toutes ces conditions expliquent en partie la croissance avant la deuxième guerre

mondiale, il nous faut donc cette guerre pour expliquer ce qui nous intéresse plus

particulièrement.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

1

/

33

100%