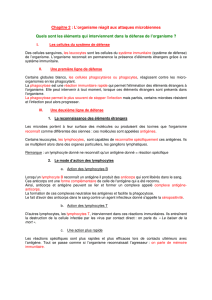

Chapitre 2 : Diminution de la charge virale et période asymptomatique

Chapitre 2 : Diminution de la charge virale et période asymptomatique.

Deux semaines à quelques mois après la contamination (deuxième partie de la primo-infection), la présence dans le

sang de différents anticorps anti-VIH est décelée, le sujet est dit alors “séropositif pour le VIH”.

en même temps dans le sang du sujet contaminé des lymphocytes T cytotoxiques spécifiques dirigés contre les

cellules infectées par le VIH apparaissent.

Comment les Ac et les LTc provoquent-ils la diminution de la charge virale ?

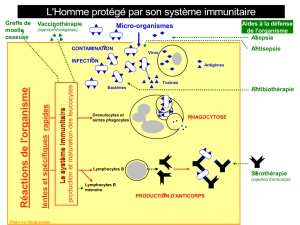

I. LES ANTICORPS : AGENTS DU MAINTIEN DE L’INTEGRITE DU MILIEU EXTRACELLULAIRE.

Les anticorps sont des protéines d’une famille particulière : les immunoglobulines (p 390/391).

Activité p 391.

Les immunoglobulines sont présentes chez tous les mammifères et sont subdivisées en 5 classes: IgG, IgA, IgM,

IgD et IgE. Elles ont toute une structure de base faite de quatre chaines peptidiques: deux longues (lourdes ) et deux

courtes ( légères ). Elles sont bifonctionnelles avec deux sites réactifs d'attachement aux antigènes a une extrémité

(Fab ) alors que l'autre extrémité ( Fc ) permet la fixation aux cellules ou au complément.

Le type d’immunoglobulines est déterminé par la partie constante de la chaîne

lourde : alpha pour IgA, gamma pour IgG, delta IgD, epsilon IgE, mu IgM.

Un anticorps reconnait plus une structure spatiale que la nature chimique

d'une molécule. La spécificité vis à vis d'une configuration spatiale ( epitope )

est très grande et distingue plusieurs sites sur une protéine donnée ( un

tripeptide sera reconnu au sein d'une hélice alpha et ne sera pas reconnu en

dehors et vice versa )

A. La spécificité des anticorps.

1) Mise en évidence : le test d’Ouchterlony. TP2

Injection de sérum de lapin à une chèvre : elle produit des Ac-anti lapin

polyclonaux

Test Ouchterlony = immunodiffusion : puits central sérum de chèvre

contenant Ac anti-lapin et dans les puits périphériques sérum d’autres espèces

dont lapin et chèvre.

Les Ac anti-lapin produits par la chèvre se lient spécifiquement aux Ag contenus dans le sérum de lapin. Cela

provoque la formation d’un arc de précipitation : il marque l’emplacement des complexes immuns : faire un dessin.

La diffusion des anticorps dans la gélose nous montre aussi que Les anticorps agissent dans le milieu extracellulaire

(ou milieu intérieur) : ce sont des molécules solubles dans les liquides extracellulaires (sang et lymphe).

2) Le test ELISA.

Modalités générales TP2 : recherche d’un allergène (antigène), la bêta lactoglobuline par un ELISA sandwich

On peut utiliser la spécificité des anticorps pour détecter les antigènes contre lesquels ils réagissent dans

diverses substances à tester.

3) Les tests de dépistage : Cas de la recherche d'anticorps anti-VIH

a) ELISA indirect

Dans le cas du test ELISA appliqué à la recherche d'une éventuelle séropositivité pour le VIH, les protéines de

l'enveloppe et du corps du VIH sont adsorbées en tant qu'antigènes en phase solide dans le puits. Les individus s'ils

sont infectés par le VIH possèdent dans leur sérum des anticorps dirigés contre les épitopes de ces protéines

virales. Ces anticorps sériques contre le VIH peuvent être détectés dans les six semaines qui suivent l'infection.

Les recommandations de fiabilité indiquent qu’il faut attendre le résultat d’un test effectué 3 mois après le rapport

non protégé pour être sûr de son résultat (fenêtre sérologique plus ou moins importante sans qu’il y ait d’Ac anti-

VIH).

On peut noter qu'une autre technique, le Western blot, pourra être mise en œuvre en tant que test de confirmation

si l’ELISA est positif, et permettra de déterminer si le patient possède des anticorps qui réagissent avec une ou

plusieurs protéines virales.

- Le sérum, ou tout autre échantillon pour lequel on cherche à détecter un anticorps (qu'on appellera ici anticorps

primaire Ac1), est déposé dans un puits où est adsorbé l'antigène : l'Ac1 réagit alors avec ce dernier

- Après lavage permettant d'éliminer les anticorps non liés à l'Ac1, la présence d'anticorps lié à l'antigène est

détectée en ajoutant un anticorps secondaire (Ac2) anti-partie constante de l'Ac1 : cet Ac2 est conjugué à une

enzyme qui a pour propriété de régir avec un substrat incolore pour donner un produit de réaction coloré.

- L'Ac2 libre est éliminé par lavage et un substrat de l'enzyme est ajouté. La quantité de produit coloré formé au

cours de la réaction enzymatique est mesurée par spectrophotométrie ou bien qualitativement dans le cas présent :

coloration du puits = présence de l’antigène dans le sérum à tester dans la solution testée.

Un anticorps peut être détecté ou dosé grâce à un ELISA indirect.

b. Le Western Blot. P371

Principe du Western-Blot

1

2

3

4

5

6

Sérum du patient

Profil d'un sérum VIH1 +

Les bandes correspondent à la

fixation des anticorps sur les

protéines virales.

Les chiffres correspondent au poids

moléculaire (PM) de ces protéines

virales (en kDa)

Les éventuels Ac-antiVIH du patient

se fixent sur les antigènes déposés

sur les bandelettes et on réalise un

ELISA indirect…

La séropositivité pour le VIH correspond à la présence d’anticorps spécifiques, dirigés contre certaines protéines du

virus. On recherche ces anticorps par le test Elisa et éventuellement le Western blot.

Comment peut-on expliquer la spécificité d’action des anticorps ?

4) La structure des anticorps explique leur spécificité d’action.

P 390-391

Ac spécifiques : se fixent sur un antigène donné hypothèse : les différents Ac doivent avoir des structures

différentes (aa différents puisque ce sont des protéines) leur conférant leur spécificité

-forme globale de la molécule : la structure forme un Y par un assemblage de deux chaînes lourdes (400 à 455 aa)

et de deux chaînes légères (215 aa).

- séquence : la comparaison simple des séquences des chaînes polypeptidiques de deux Ac différents montre aussi

bien entre les chaînes lourdes qu’entre les chaînes légères des régions variables et des régions constantes

(similitudes des aa). ; il y a 3 régions hypervariables pour les chaînes lourdes et légères

la spécificité des Ac est due aux parties variables des chaînes lourdes et légères, elles doivent avoir une

importance conformationnelle : elles définissent le site de liaison de l’anticorps à son antigène.

- le reploiement d’une chaîne lourde et d’une chaîne légère fait que les régions hypervariables se retrouvent côte à

côte : elles forment le site anticorps, c'est-à-dire une structure 3D particulière complémentaire d’un antigène donné

(idem site actif de l’enzyme, qui est également une protéine, par rapport à son substrat, sans qu’il y ait de réaction

ici)

Chaque anticorps est bifonctionnel, il possède deux sites anticorps de reconnaissance de l’antigène. Le fragment

variable est appelé Fab (antigène binding) et le fragment constant Fc (cristallise). La spécificité des Ac est due à

l’agencement tridimensionnel des chaînes constituant les immunoglobulines : il conduit à la formation d’un site

anticorps grâce au rapprochement des 3 régions hypervariables de la chaîne lourde et de la chaîne légère.

Schéma Ac Tableau

Les anticorps sont des immunoglobulines, protéines circulantes du milieu intérieur constituées d’une partie

constante et d’une partie variable. La spécificité des anticorps est due à la partie variable. Un anticorps

donné ne peut fixer qu’un antigène donné.

Comment les Ac permettent-ils la destruction des antigènes ?

B. Mode d’action des anticorps.

1) Neutralisation de l’antigène : le complexe immun.

On appelle complexe immun l’association d’un antigène et de l’anticorps le reconnaissant.

Avant la rencontre avec l’antigène, les Ac sont des protéines solubles et circulant dans les liquides extracellulaires

(milieu intérieur). L’association Ag-Ac n’est plus soluble : l’ensemble précipite (cf. Ouchterlony). Cette association

permet de neutraliser l’antigène qu’il soit circulant ou bien porté par une membrane cellulaire.

Schémas

Le virus (ou la bactérie), recouvert d’anticorps, ne peut plus pénétrer dans les cellules cibles mais il n’est pas

détruit pour autant. C’est la même chose pour les antigènes solubles (car Ac empêche fusion bicouches lipidiques)

La liaison antigène – anticorps entraîne la formation de complexes immuns qui neutralisent l’antigène mais

ne le détruisent pas.

2) Elimination de l’antigène : la phagocytose.

La phagocytose est réalisée par des cellules immunitaires les macrophages et les granulocytes.

- phagocytose directe : les phagocytes sont capables de différencier le soi du non soi. Toute particule

reconnue comme étrangère va être absorbée par ces cellules à condition que l’adhérence entre le phagocyte

et le corps étranger soit possible. Elles contiennent de nombreux organites dont des lysosomes (vésicules

dérivant de l’appareil de Golgi et contenant des enzymes digestives) et des vacuoles digestives

(phagosomes) formées par l’endocytose de corps étrangers (cellules ou molécules…). Les lysosomes

fusionnent avec le phagosome et provoque la digestion de l’antigène.

Schéma

- phagocytose des complexes immuns : la formation de complexe permet de faciliter ou de rendre possible la

phagocytose. Les sites anticorps étant occupés par l’antigène, le complexe immun présente le fragment Fc

aux phagocytes. Sur la membrane des phagocyte il existe un récepteur spécifique de Fc (cette région étant

constante, il n’y a qu’un seul type de R Fc). La fixation de Fc n’est possible que si l’Ac est lié à l’antigène.

La fixation de Fc sur le réceptuer membranaire du phagocyte entraîne une série de réactions provoquant

l’invagination de la membrane du phagocyte autour ddu complexe immun et donc l’entrée du complexe

dans la cellule on provoque la formation d’un phagosome (vacuole digestive). La suite de la digestion

se déroule comme précédemment.

Les cellules phagocytaires (macrophages, granulocytes), exprimant des récepteurs de la partie constante des

anticorps, fixent par l’intermédiaire de ces récepteurs les complexes immuns et les éliminent par

phagocytose. Les complexes immuns favorisent donc l’intervention de mécanismes innés d’élimination de ces

complexes.

Quelles cellules produisent les Ac ?

C. Origine des anticorps.

1) Recherche des cellules productrices.

Les immunoglobulines sont produites par des cellules spécialisées : les plasmocytes qui les libèrent dans le milieu

intérieur. Chaque plasmocyte n’est capable de ne produire que des anticorps possédant le même site anticorps.

P 394

Les plasmocytes sont en fait des lymphocytes B qui ont été activés : lymphocytes B sécréteurs.

Les anticorps sont produits par des lymphocytes B sécréteurs ou plasmocytes.

2) Origine des plasmocytes.

Le système immunitaire a la capacité, dès la 9ème semaine de vie fœtale, de produire des lymphocytes B. Un

processus de maturation et d’épissage particulier des ARNm permet de fabriquer des récepteurs membranaires

d’une grande diversité. Les récepteurs membranaires portés par les lymphocytes B sont des immunoglobulines

identiques aux Ac circulants. Les différentes Ig sont générées au hasard, avant qu’il n’y ait eu de contact avec un

quelconque antigène.

De très nombreux clones de lymphocytes B se distinguant par leurs anticorps membranaires qui servent de

récepteurs pour l’antigène, préexistent avant tout contact avec celui-ci.

a) La sélection.

Les lymphocytes B savent distinguer le soi du non soi. Les Ig qu’ils portent ne reconnaissent que le non soi. Dans

les milieux extracellulaires les lymphocytes B rencontrent divers antigènes. Quand un anticorps membranaires fixe

un Ag alors le lymphocyte B est activé. Cela donne le signal à l’organisme qu’un corps étranger est présent et qu’il

faut que le système immunitaire réagisse.

b) La multiplication.

L’activation consiste en une cascade d’évènements intracellulaires suite à la fixation de l’Ag sur l’Ac. Ces

évènements déclenchent la division cellulaire : les lymphocytes B se multiplient alors de façon clonale. Cela donne

n lymphocytes B portant exactement le même Ac.

La reconnaissance d’un antigène donné par un lymphocyte B porteur d’un récepteur spécifique de cet

antigène entraîne la multiplication de ce lymphocyte et la formation d’un clone de lymphocytes B ayant la

même spécificité : cette multiplication entraîne un fort gonflement des ganglions.

c) La différenciation.

Une partie des lymphocytes B issus de la prolifération clonale se différencient en lymphocytes B sécréteurs ou

plasmocytes. Ces cellules libèrent des Ac dans le milieu intérieur.

L’autre partie des lymphocytes B issus de la multiplication ne se différencient pas et constitue un stock de

lymphocytes B mémoire : ils pourront reconnaître à nouveau cet Ag dans le cas où une infection postérieure

surviendrait.

Les lymphocytes B obtenus se différencient pour partie en plasmocytes. (Ac efficaces)

Rmq : Dans la majorité des réponses immunitaires, la multiplication clonale, la différenciation en Plasmocytes et

la transformation en LB mémoire sont dépendantes des LT4.

Bilan I : La synthèse d’anticorps plasmatiques est la signature d’une réaction de l’organisme à la présence

d’éléments étrangers. Les anticorps plasmatiques sont des effecteurs de l’immunité acquise (que si Ag). Les

lymphocytes B portant des Ac membranaires préexistent au contact de l’Ag.

Les anticorps dirigés contre les protéines virales peuvent bloquer la pénétration des virus dans les cellules,

mais ne peuvent pas agir sur les cellules déjà infectées car ils n’attaquent pas les cellules du soi.

Problème : Comment les cellules infectées peuvent-elles être éliminées ?

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%