Statut des fonctionnaires

Gerard CLEMENT Page 1 DU 5 AU 12 OCTOBRE 2014 84090501016/04/2017

1

CENTRE RHONE –ALPES D’INGENERIE SOCIALE SOLIDAIRE & TERRITORIALE

REVUE DE PRESSE

DU 5 AU 12 OCTOBRE 2014

RETRO 2000 Le point de vue de PHILIPPE MOREAU

DEFARGES Le monde comme salle de classe

Manuel Valls au Royaume Uni : c’est too much

Europe/Etats-Unis : comment le vieux continent se

tire une balle dans le pied

Pourquoi les mauvaises politiques ne sont-elles

pas abandonnées ?

« L’imposture économique », puissante critique de

la théorie économique dominante (1)

« L’imposture économique » (2) : l’analyse de la

demande des consommateurs ne tient pas la route

« L’imposture économique » (3) : l’analyse de

l’offre des entreprises est inconsistante

« L’imposture économique » (fin) : l’idéologie de

l’équilibre des marchés comme optimum social

Avoir l’ambition d’une généralisation du dialogue

social

Le vote FN et la transformation de l’entreprise

Economie collaborative : entre promesses d'avenir

et fragilisation des modèles

Les quatre R de l'entreprise 2.0

Gerard CLEMENT Page 2 DU 5 AU 12 OCTOBRE 2014 84090501016/04/2017

2

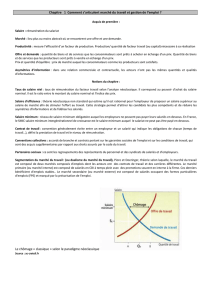

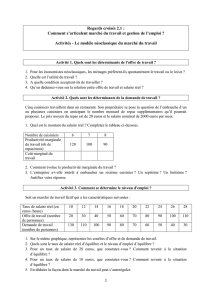

RETRO 2000 Le point de vue de PHILIPPE MOREAU DEFARGES Le monde comme salle de classe

Le plus grand mérite de la mondialisation - mérite évidemment méconnu - pourrait être d'avoir transformé le monde en

salle de classe. Voici les Etats, ces monstres froids, insensibles à toute amitié, et prompts à en venir aux mains,

transformés en élèves studieux, se disputant la meilleure note, la première place. Etonnante et merveilleuse

métamorphose, qui ferait enfin sortir l'humanité du cauchemar de la guerre !

Que s'est-il passé ? Le facteur fondamental réside dans le passage d'un monde aux ressources finies à un monde aux

ressources infinies, la richesse n'étant plus ce que l'on possède mais ce que l'on crée. Dans un univers interdépendant,

régi par la théorie du chaos, le bonheur des uns ne vient plus du malheur des autres ; au contraire, le malheur de l'autre

annonce notre propre malheur. Les Etats-Unis l'ont compris les premiers à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et, de

ce fait, ont reconstruit ceux qu'ils venaient de vaincre. Aujourd'hui, l'Occident sait que sa prospérité sur la longue durée

dépend de son aptitude à attirer les pauvres (Europe orientale, Russie, Chine et autres) dans les circuits de la croissance.

Autrefois, la guerre faisait la vie ou la mort des Etats. Aujourd'hui, la compétition économique fixe leur destin. Ce qui a

détruit l'URSS, c'est son incapacité à rester dans la course technico-économique. Elle faisait des bombes et des fusées,

elle espionnait ; pourtant elle ne parvenait pas à intégrer la révolution de l'information. Les Etats, les sociétés de la

mondialisation sont placés sous une surveillance multiforme et permanente. Les notateurs de toutes sortes se multiplient.

Les agences de notation (rating) sont payées pour cela. Qui ne note pas ? Les opérateurs financiers notent en plaçant ou

en retirant leurs capitaux. Les diplômés notent en restant dans leur pays de naissance ou en le quittant. Les migrants

économiques évaluent les Etats intéressants : ainsi les informaticiens indiens, qu'envisage de faire venir l'Allemagne,

faisant savoir que, tout compte fait, ils préféreraient travailler aux Etats-Unis. Les organisations non gouvernementales

(ONG) consacrent, elles aussi, une grande partie de leur inépuisable énergie à noter : environnement, droits de l'homme,

protection des faibles... Quant aux organisations interétatiques, elles ne cessent de perfectionner l'articulation entre

notation et sanction : n'aura droit à des bonbons, plutôt à des crédits, que celui qui se conduit bien.

Dans le vocabulaire technocratique, cela s'appelle la « conditionnalité ». Ce frénétique et perpétuel travail de notation

entraîne des listes. Voici les meilleurs ou les plus mauvais dans tous les domaines possibles ! Etre noté, cela désacralise

beaucoup. L'Etat, cette majesté impressionnante, n'est finalement qu'un petit garçon anxieux, redoutant de ramasser une

sale note en gestion budgétaire ou en flexibilisation sociale. Les Etats ont, dans leur quasi-totalité, assimilé la leçon. Ils

bûchent les matières importantes : stabilité des prix ; rigueur financière ; rationalisation de la santé publique ; avenir des

retraites ; privatisation et déréglementation... Ils n'excluent pas les impasses, en particulier en matière d'endettement.

Les antisèches sont inutiles ; elles ne font que rappeler que la seule issue est d'être un bon élève. Il est essentiel de lever

le doigt, pour ne pas être oublié (c'est le pire), pour répondre plus vite que les autres

(regardez ma législation fiscale, ma flexibilité sociale, mon inventivité technologique), enfin pour poser sur un ton

respectueux les bonnes questions : ai-je entrepris les bonnes réformes ? suis-je assez transparent ? Il n'y a pas un seul

examinateur, mais des dizaines, tous plus exigeants les uns que les autres, car eux-mêmes, ces experts arrogants, sont

soumis à la pression constante de leurs clients, notamment des incontournables fonds de pension, ces nouveaux maîtres

du monde. Bref, on ne rigole pas sur cette planète, où l'argent est la seule affaire sérieuse.

Les Etats, devenus face au monde des élèves - tous bien peignés et bien élevés derrière leur pupitre - sont, de l'autre

côté, du côté de leur population, des professeurs. Désormais, la mission centrale d'un Etat, outre de se vendre auprès des

investisseurs internationaux, est d'enseigner la mondialisation, d'expliquer à son peuple qu'il n'y échappera pas, qu'il n'a

pas le choix. Le travail n'a rien de réjouissant, le responsable gouvernemental devant finalement avouer son impuissance

et reconnaître qu'il est comme ces personnages de Sempé, minuscules dans le coin droit du dessin, demeurant

convaincus de prononcer le plus important des discours. Ici aussi, quelle désacralisation ! Pour reformuler la belle formule

de Jean Cocteau, l'Etat ne peut même plus feindre d'être l'organisateur des mystères qui le dépassent. Impitoyable

mondialisation ! Le politique doit apprendre à rester à sa place. Il n'est là que pour faire accepter à un peuple

l'inéluctable. Etrange triomphe de la salle de classe planétaire, cette salle d'adultes, de commis-voyageurs en costume-

cravate, au moment même où l'autre salle de classe, celle des enfants, va mal ! Alors que des enfants revendiquent le

droit d'apprendre comme ils l'entendent, voici l'univers politique apprivoisé par la notation et le classement ! Serait-ce là,

pour les Etats dits souverains, l'ultime moyen de se rassurer ?

Nous voici enfin tous ensemble, ayant renoncé à se faire la guerre, ayant enfin trouvé le remède doux et efficace pour

apaiser l'angoisse et l'ennui des hommes : une compétition économique sans fin, dans laquelle chacun peut être tour à

tour premier. Mais comment ? Tout simplement en imitant celui qui, temporairement, occupe la première place. La classe

parfaite, celle où tous sont attentifs et sérieux, n'existe pas. Notre classe mondiale a ses cancres : Irak, Corée du Nord,

Cuba, pour ne citer que les plus célèbres. Ici surgit la question que se pose tout enseignant : tout élève est-il récupérable

? Y a-t-il des élèves irrécupérables ? Notre philosophie de la mondialisation, mixture d'héritage judéo-chrétien et de

rationalisme optimiste, veut que tous soient récupérables. Que l'un s'échappe (Etat délinquant, narco-Etat, paradis

fiscal...), tous seront tentés par l'évasion. La carotte de la prospérité économique est-elle suffisante pour tous les rallier ?

Ou faudra-t-il, comme dans plusieurs sociétés libérales (Etats-Unis, Royaume-Uni), envoyer en prison tous ceux qui se

refusent à jouer le jeu, l'explosion de la population carcérale devenant une perspective quasi certaine ?

Le monde n'est pas une salle de classe. A côté de toute salle de classe, il y a la cour de récréation, avec ses lois, et la

rue, avec d'autres lois encore. Alors, en ces temps de mondialisation où tout va vers l'intégration et l'organisation, où est

l'ailleurs ? La salle de récréation - les fameux loisirs – ressemble déjà beaucoup à la salle de classe, avec le tourisme

intelligent et les vacances instructives. Mais l'ailleurs, là où règnent la vie, la violence et l'absurde, où est-il ? Longtemps,

à l'ère des relations internationales « classiques », les Etats furent à la fois le rêve et la raison, la violence et la

tranquillité, la guerre et la paix. Désormais, les Etats sont sages. Au moins ceux qui ont choisi la mondialisation !

L'ailleurs - l'irrationnel, la folie - s'est retiré des Etats. Et c'est, malgré tout, un magnifique progrès, auquel la salle de

classe a beaucoup contribué. Mais l'ailleurs, qu'est-ce que vous en faites ? Où est-il ?

Ne risque-t-il pas, tel ces monstres des films d'horreur que l'on croit morts et qui se redressent soudainement, de surgir

de nulle part et renverser la mondialisation ?

Manuel Valls au Royaume Uni : c’est too much

Guillaume Duval

Gerard CLEMENT Page 3 DU 5 AU 12 OCTOBRE 2014 84090501016/04/2017

3

En visite à Londres, le premier Ministre Manuel Valls a relancé une nouvelle fois la polémique autour du contrôle des

chômeurs. Un diagnostic et des recettes erronées.

« En Grande-Bretagne et en Allemagne, le temps partiel a permis de préserver l’emploi et de repartir de manière plus forte quand la

croissance est revenue. Nous, en France, avons fait le choix d’un chômage très important et très bien indemnisé » avait déclaré Manuel

Valls à Londres au début de la semaine. Enclenchant ainsi une vive polémique au sujet du mode d’indemnisation des chômeurs en France.

Un diagnostic et des recettes erronées.

1) Du fait du temps partiel les Allemands travaillent moins que nous

Commençons d’abord par la question du temps partiel. Celui-ci est en effet plus répandu, et pour des temps de travail nettement plus

limités en moyenne, tant au Royaume Uni qu’en Allemagne. Dans ces deux pays les salariés à temps plein travaillent sensiblement plus

longtemps qu’en France : 1,3 heures par semaine pour l’Allemagne et 1,6 pour le Royaume Uni. Tandis qu’au contraire les salariés à

temps partiel y travaillent nettement moins, 3,6 heures de moins chaque semaine pour le Royaume Uni et 4,2 heures pour l’Allemagne. Si

bien qu’au final, le salarié moyen de chacun de ces trois pays travaille à peu près autant chaque semaine. Des trois ce sont cependant les

Allemands qui travaillent le moins longtemps. Dans ces trois pays comme partout dans le monde, le temps partiel est cependant presque

toujours du temps partiel féminin.

2) Les écarts de temps de travail et de rémunération entre hommes et femmes sont beaucoup plus importants au Royaume Uni

et en Allemagne

Ce temps partiel féminin généralisé admiré par notre premier ministre aboutit du coup à des écarts beaucoup plus importants qu'en France

entre le temps de travail moyen des hommes et des femmes (il ne s’agit bien entendu ici que du temps de travail rémunéré, s'y ajoute

évidemment le travail domestique assuré en France comme ailleurs surtout par les femmes). Cet écart hommes-femmes, qui est en

moyenne de 6,6 heures par semaine dans la zone euro, n’est « que » de 4,8 heures en France, alors qu’il est 8,7 heures en Allemagne et

de 8,8 heures au Royaume Uni, quasiment le double de la France.

Ce qui se traduit évidemment aussi par des écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes beaucoup plus importants au

Royaume Uni (31 %) et en Allemagne (24 %) qu'en France, où il est pourtant déjà de 19 %. Il en est ainsi parce que les femmes françaises

ont résisté plus qu’ailleurs à la généralisation du temps partiel féminin et que du coup, la France a préféré la voie de la réduction du temps

de travail des hommes ET des femmes via le passage aux 35 heures, plutôt que les démarches discriminatoires adoptées de facto en

Allemagne et au Royaume Uni. Grâce aux 35 heures en effet, le temps de travail moyen des hommes et des femmes s’est rapproché en

France, alors qu’il s’éloignait au contraire, avec la montée du temps partiel en Allemagne et au Royaume Uni.

Gerard CLEMENT Page 4 DU 5 AU 12 OCTOBRE 2014 84090501016/04/2017

4

3) Bien qu’ils travaillent moins longtemps quand ils sont employés à temps plein, les Français sont plus productifs.

On reste très loin encore de l’égalité homme-femme sur le marché du travail en France, notamment à cause des inégalités persistantes en

matière de travail domestique. Il n’y a cependant aucune raison d’un point de vue sociétal, de suivre Manuel Valls et de souhaiter

rapprocher la France du « modèle » anglo-allemand, deux pays très proches en effet sur ce terrain. Mais est-ce que le choix français ne

serait pas très défavorable en revanche sur le plan économique ? Il n’y a guère de raisons de le penser. Certes, et c’est l’argument servi si

régulièrement, le fait que les salariés à temps plein travaillent moins longtemps qu’ailleurs peut présenter des inconvénients, mais a

contrario, le travail à temps très partiel est lui quasiment toujours un travail peu productif, qui pose des problèmes en matière de

coordination au sein des entreprises et d’engagement des salariés. Et au final, le temps de travail moyen des salariés français est très

proche de celui des salariés allemands et britanniques mais leur productivité est, elle, malgré les 35 heures, très supérieure : un salarié

français produit en moyenne 17 % de plus de richesses chaque année qu’un britannique et 19% de plus qu’un allemand. Et sur un plan

économique c’est cela qui compte surtout. Ce haut niveau de productivité n’est cependant pas la moindre des causes de notre chômage

élevé. Et d’une certaine façon, Manuel Valls a donc raison : pour limiter cet inconvénient, il faudrait aller plus loin dans le partage du travail

mais certainement pas par le biais du développement du travail à temps partiel féminin. Gageons, et souhaitons, que Manuel Valls ne

réussira pas de toute façon à renvoyer (partiellement) les femmes à la maison pour faire baisser le chômage…

4) les chômeurs français sont loin d’être les mieux indemnisés

Mais c’est surtout la partie du discours de Manuel Valls consacrée à l’indemnisation du chômage qui a déclenché la polémique. Il faut dire

qu’on se demande un peu quelle mouche a piqué le premier ministre pour choisir de s’exprimer à Londres sur de tels sujets en manifestant

son admiration pour l'action du gouvernement conservateur de David Cameron et pour le modèle britannique de gestion du marché du

travail. Tout en critiquant sévèrement l’assurance chômage française, alors que la nouvelle convention Unedic vient tout juste d'entrer en

vigueur au 1er octobre pour deux ans et que le sujet n'a jamais été évoqué en France par le gouvernement, et notamment pas pendant la

dernière grande "conférence sociale", censée fixer l’agenda des discussions dans ce domaine, qui ne remonte pourtant qu'à juillet dernier.

Cela ressemble un peu à un coup de tête d'adolescent impatient. Au risque d’apparaître comme une provocation non seulement vis à vis

des syndicats et des salariés français mais aussi de François Hollande qui a placé la négociation sociale au coeur de son projet. Son

premier ministre l'accuse en effet ainsi implicitement de ne pas en faire assez en refusant de passer en force pour libéraliser radicalement

le marché du travail comme avait su le faire "avec tant de succès" Margaret Thatcher et ses successeurs…

Sur le fond, les comparaisons sont difficiles entre systèmes d’assurance chômage compte tenu des multiples paramètres en jeu. Le

système français présente incontestablement un certain nombre de spécificités : son taux de remplacement se situe plutôt dans le haut de

la fourchette, sa durée d’indemnisation maximale est relativement longue et surtout le plafonnement des allocations est très élevé, au-delà

de 6000 euros par mois. C’est le point qui a été le plus critiqué. Ce plafond élevé reflète cependant le caractère assurantiel du système : on

cotise à X % de son salaire et en cas de chômage on en touche Y %. Remettre en cause les allocations les plus élevées est évidemment

possible mais l’enjeu économique est en réalité très limité : moins de 5 % des allocataires touchent plus de 2000 euros par mois. De plus le

système est déjà de facto redistributif : les cadres aux salaires élevés cotisent pour des montants importants alors qu’ils perçoivent

Gerard CLEMENT Page 5 DU 5 AU 12 OCTOBRE 2014 84090501016/04/2017

5

relativement peu de prestations car ils sont moins souvent au chômage que les salariés du bas de l’échelle. Si la remise en cause des

plafonds de prestation devait aboutir à un plafonnement des cotisations des cadres ou à leur retrait du système au profit d’assurances

privées, l’Unedic serait perdante.

Au global en tout cas, si on prend l’ensemble de ce que les différents pays consacrent à l’indemnisation du chômage et qu’on le rapporte à

leur taux de chômage, on constate que la France se situe certes dans le « haut du panier » et que nombre de pays européens sont moins

généreux avec leurs chômeurs. C’est le cas de la Grèce et de l’ensemble des pays ex communistes d’Europe centrale et orientale

(officiellement le chômage n’existait pas avant la chute du mur, ils n’avaient donc aucune institution pour y faire face), le Royaume Uni bien

sûr, mais aussi la Suède qui a véritablement sabré dans l’indemnisation du chômage au cours des dernières décennies. Cela n’empêche

pas cependant que de nombreux autres pays soient aussi plus généreux que la France. C’est le cas notamment de l’Allemagne tant

admiré, malgré les lois Hartz, ou encore de l’Irlande, malgré sa proximité avec le Royaume Uni. Mais c’est le cas surtout du Danemark,

avec sa fameuse flexisécurité, et des Pays Bas, le « modèle polder » : ces deux pays indemnisent leurs chômeurs à peu près deux fois

mieux que nous… Or on nous a régulièrement vanté leurs mérites en matière de gestion du marché du travail et invité à les copier au cours

des dernières décennies…

On peut bien sûr discuter chaque élément de l’indemnisation du chômage et remettre en cause le système français pour le rapprocher des

systèmes nettement moins généreux comme le britannique en particulier, mais cela ne fera qu’aggraver dans l’immédiat les difficultés de

l’économie française en appauvrissant encore les chômeurs et ne réglera absolument pas le fond de la question : si nous avons beaucoup

de chômeurs c’est d’abord parce qu’on crée trop peu d’emplois en France et pas parce que ces chômeurs se tournent les pouces en vivant

comme des nababs avec leurs grasses indemnités…

Guillaume Duval

Europe/Etats-Unis : comment le vieux continent se tire une balle dans le pied

Guillaume Duval

Les politiques de rigueur budgétaire menées en Europe sont moins efficaces pour réduire les déficits que la

politique américaine, plus pragmatique, et donc plus favorable à l’activité économique.

Le déficit fédéral américain s’est réduit d’un tiers au cours de l’année fiscale 2014 qui se terminait le 30 septembre

dernier et le surcroît d’endettement public américain devrait être cette année inférieur à ce qu’il sera en Europe. Mais en

réalité, c’est déjà le cas depuis 2012 malgré des déficits publics plus importants qu’en Europe grâce à la croissance et à

l’inflation plus élevées outre Atlantique.

La comparaison entre l’Europe et les Etats-Unis permet en effet de mesurer combien la politique économique menée sur

le vieux continent est contre-productive, non seulement en matière de lutte contre le chômage, mais aussi en matière de

désendettement public, qui est pourtant censé en être l'alpha et l'oméga. Jusqu’ici les déficits publics européens sont

restés très inférieurs aux déficits publics américains. Mais cette performance est atteinte au prix d'un tel étouffement de

l'activité économique et d’un niveau si faible d’inflation que, au bout du compte, l'endettement public, mesuré en % du

PIB, augmente plus vite en Europe qu'aux Etats Unis depuis 2012.

En effet si vous démarrez l’année avec 90 % du PIB de dette publique, que vous avez 3 % de déficit, 0 % d’inflation et –

1 % de croissance, vous terminez l’année avec 93 de dette pour 99 de PIB, autrement dit avec 94 % de dette rapportée

au PIB. Si vous démarrez toujours l’année avec 90 % de dette mais que vous avez 6 % de déficit et 2,5 de croissance

avec 2,5 % d’inflation, vous finissez l’année avec 96 de dette pour 105 de PIB, soit 91 % du PIB de dette…

Autrement dit, le dogme des 3 % protège moins en réalité l’Europe contre la montée de l'endettement que la politique

américaine, plus pragmatique, et donc plus favorable à l’activité économique….

Guillaume Duval

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%