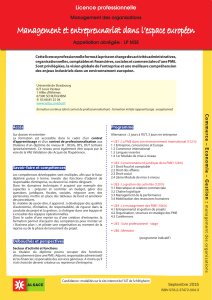

Quel mode de financement pour les PME algériennes

1

Nom : Mme ABBAS-MERZOUK Octobre 2014

Prénom : FARIDA

Adresse professionnelle : Université de Bouira, Faculté de Droit et des Sciences

Economiques, Algérie

N° téléphone : 00 213 555 07 06 63

Numéro de fax : 00 213 26 93 09 24

Adresse E-Mail : [email protected]

Titre de la communication :

Quel mode de financement pour les PME algériennes ?

Résumé

Les PME par leurs investissements et par leursemplois jouent un rôle désormais

indiscutable dans le dynamisme et le développement économique d’une région (d’un pays).

(Torres, 1998 ; St-Pierre et al, 2004 ; OCDE, 2007). Les PME représentent en général, plus de

90 % de l’ensemble des entreprises. Elles génèrent plus de 55 % du PIB et plus de 65 % du

nombre total dans les pays développés. (OCDE, 2002, 2007).

A fin 2013, l’Algérie comptait plus de 700 000entreprises opérant dans

l’économie marchande. La quasi-totalité (99,8 %) était des petites et moyennes entreprises

1

.

Les entreprises privées notamment les très petites entreprises fournissent un emploi à plus

d’un million de personnes. Il revient aux pouvoirs publics algériens de veiller aux conditions

de développement de ces entreprises, notamment celle liées à leur financement, pour leur

permettre de se lancer, croître et contribuer au renforcement de l’économie nationale. Si les

débats sur l’accès aux ressources financières pour les PME sont déjà consommés dans les

pays industrialisés, ils restent d’actualité en Algérie, qui n’a pas encore achevé sa transition

vers une économie de marché.

Dans ce papier et à travers une enquête portant sur 414 PME, nous allons identifier le

mode de financement de la création de ces entreprises.

Le travail est divisé en quatre parties, la première analyse le cadre de l’enquête, la

deuxième porte sur les caractéristiques du chef de l’entreprise. La troisième est dédiée aux

caractéristiques des PME enquêtées et la dernière traite des modes de financement de la

création des PME.

1

Si on ajoute le secteur de l’artisanat.

2

Introduction

Le rôle de la PME dans le processus du développement économique n’a été reconnu que

récemment. Les pays développés voient dans la PME un complément important à la grande

entreprise et une source de création d’emploi. Les pays sous-développés y voient un outil

efficace de développent industriel taillé à leur mesure.

Les PME par leurs investissements et par leursemplois jouent un rôle désormais

indiscutable dans le dynamisme et le développement économique d’une région (d’un pays).

(Torres, 1998 ; St-Pierre et al, 2004 ; OCDE, 2007). Les PME représentent en général, plus de

90 % de l’ensemble des entreprises. Elles génèrent plus de 55 % du PIB et plus de 65 % du

nombre total dans les pays développés. (OCDE, 2002, 2007).

A fin2013, l’Algérie comptait plus de 700 000entreprises opérant dans l’économie

marchande. La quasi-totalité (99,8 %) était des petites et moyennes entreprises

2

. Les

entreprises privées notamment les très petites entreprises fournissent un emploi à plus d’un

million de personnes. Il revient aux pouvoirs publics algériens de veiller aux conditions de

développement de ces entreprises, notamment celle liée à leur financement, pour leur

permettre de se lancer, croître et contribuer au renforcement de l’économie nationale. Si les

débats sur l’accès aux ressources financières pour les PME sont déjà consommés dans les

pays industrialisés, ils restent d’actualité en Algérie, qui n’a pas encore achevé sa transition

vers une économie de marché. Dans ce papier et à travers une enquête portant sur 414 PME,

nous allons identifier le mode de financement de ces entreprises.

1. Cadrage de l’enquête

1.1. Structure du questionnaire d’enquête :

Le questionnaire comprend types de questions :

Questions générales sur l’entreprise ;

Questions sur la création de l’entreprise ;

Questions relatives à la technologie et l’innovation de l’entreprise ;

Questions relatives aux relations de l’entreprise avec les institutions

d’intermédiation au niveau local ;

Questions relatives aux caractéristiques du chef de l’entreprise.

1.2. L’échantillon d’enquête :

Les exigences de compétitivité et les besoins des entreprises en matière de mise à

niveau pour s’adapter aux standards internationaux ne peuvent être appréhendés qu’à travers

l’identification des entreprises qui disposent d’un potentiel concurrentiel appréciable. Dans ce

cas de figure, la population ciblée est les petites et les moyennes entreprises, compte tenu de

leur poids dans l’ensemble des entreprises (plus de 98 %). Le capital mobilisé, la technologie

utilisée et la nature du marché font que les petites et moyennes entreprises interviennent sur

des espaces fortement concurrentiels qui exigent des niveaux élevés de compétitivité.

L’enquêtea porté sur une population de 2000 PMEchoisies au hasard dans les zones

industrielles et les zones d’activités de 26 wilayas et l’échantillon réalisé est de 414

entreprises ce qui est exploitable.

2

Si on ajoute le secteur de l’artisanat.

3

L‘échantillon est constitué de 33,1% des moyennes entreprises, 50,3% des petites

entreprises et 16,6 % des TPE sur l’ensemble des PME.

Tableau 1 : Structure de l’échantillon selon la taille de l’entreprise

échantillon réalisé

%

TPE

61

16,6%

Petites entreprises

185

50,3%

Moyennes entreprises

123

33,1%

Total PME

368

100

Source : Etabli par l’auteurà partir de l’enquête CREAD 2013.

Le second degré dans l’élaboration de l’échantillon est l’espace. On a retenu à partir du

premier recensement économique 2011 effectué par l’ONS, de la répartition spatiale des PME

par Wilaya le poids desPME par 26 wilayas.

Tableau 2 : Structure des entreprises par wilaya

Wilaya

Effectifs

Pourcentage

Batna

40

9,6

Adrar

5

1,2

Alger

81

19,5

Annaba

5

1,2

Bordj Bou Arreridj

11

2,6

Bejaia

9

2,2

Biskra

3

0,7

Blida

31

7,5

Boumerdes

4

0,9

Constantine

9

2,2

el oued

7

1,7

El taref

1

0,2

Ghardaïa

22

5,3

Guelma

7

1,7

4

Jijel

11

2,7

Laghouat

10

2,4

M'sila

6

1,4

Mascara

24

5,8

Médéa

7

1,7

Mila

5

1,2

Oran

16

3,9

Sétif

51

12,3

Skikda

7

1,7

Tlemcen

7

1,7

Tipaza

2

,5

Tizi Ouzou

5

1,2

Total

414

100,0

Source : Etabli par l’auteur à partir de l’enquête CREAD 2013.

2. Présentation des entreprises

2.1. Profils des chefs d’entreprise

2.1.1. L’âge

Les chefs des entreprises de notre échantillon ont des âges s’étendant de 25 à 85 ans et

se répartissent en fonction de leurs âges comme le montre le tableau (3).

La moyenne d’âge de nos entrepreneurs est de 50 ans. La tranche d’âge la plus

entreprenante est la tranche de 50 ans et plus. A l’inverse les plus jeunes moins de 30 ans sont

les moins séduits par la création d’entreprises avec un taux de 4,1 % seulement. Les

entrepreneurs qui ont plus de 40 ans constituent 78 % des créateurs des entreprises. En effet,

cette tranche correspondà l’âge de la maturité, âge où on a accumulé assez d’expériences pour

avoir une plus grande confiance en soi et l’audace de changer son statut de salarié pour

lestatut prestigieux de patron d’entreprise.

Par ces résultats, l’hypothèse selon laquelle plus on avance dans l’âge, plus le désir

d’entreprendre s’estompe se trouve infirmer. Alors que quand on est très jeune, à moins de 30

ans, on est sujet à des doutes et on n’est pas encore fixé sur la direction à donner à sa vie. Pour

beaucoup c’est encore l’âge des études, pour d’autres le statut de salarié est plus recherché. En

effet, dans notre échantillon, l’entrepreneur le plus jeune a 25ans. A cet âge aussi, le manque

de ressources financières, d’expérience et de confiance en soi est plus patent qu’à l’âge de la

maturité.

Tableau 3 : Tranches d’âge des propriétaires des entreprises

Tranche d’âge

30 ans et moins

31 à 40 ans

41 à 50 ans

Supérieur à 50 ans

Pourcentage

4,1

17,9

34,4

43,6

Source : Etabli par l’auteur à partir de l’enquête CREAD 2013.

2.1.2. Le genre

Plus de 97 % des propriétaires des entreprises sont des hommes et seulement 2,8 % des

chefs d’entreprise sont des femmes.

5

Alors que la population algérienne se composede la moitié de femmes (ONS, 2014)

seuls 2,8 % des créateurs d’entreprises enquêtées sont des femmes. Il existe par conséquent,

un grand décalage entre la proportion des femmes dans la population générale et dans la

population des entrepreneurs. Par ce taux, l’Algérie est loin des 12 % des femmes

entrepreneurs en Tunisie (Banque Mondiale, 2008) ou les 32 % en France (APCE, 2014b).

En Algérie, ce décalage peut trouver son explication principale dans des considérations

socioculturelles. Dans les sociétés arabo- musulmanes, et bien que l’Islam n’a jamais interdit

à la femme d’entreprendre, il faut reconnaître que le rôle de la femme se conçoit,

prioritairement et peut-être plus qu’ailleurs, dans son foyer familial. Ainsi parmi la population

active, la femme ne représente que 19 %.(ONS, 2014a).

Tableau 4 : Le genre des chefs d’entreprises

Genre

Effectifs

Pourcentage

Masculin

378

97,2

Féminin

11

2,8

Total

389

100,0

Source : Etabli par l’auteur à partir de l’enquête CREAD 2013.

2.1.3. Formation et expérience professionnelle

La formation et l’expérience du chef de l’entreprise est un paramètre fondamental qui

prédétermine le domaine de ses investissements et par conséquent son importance

économique et sociale. Au niveau de notre échantillon, les niveaux de formation se

répartissent comme suit :

Le niveau de formation dominant de cette population semble être le niveau universitaire

puisqu’il représente 50,1 %. Les niveaux d’instruction cumulés secondaire et moyen

représentent 13,6 % et seulement 0,6 % des chefs d’entreprise ont un niveau d’instruction

primaire ou aucun niveau. Ainsi la création d’entreprise est une affaire surtout de gens de plus

en plus instruits. Ceci confirme les résultats des études précédentes telles que (Abdou, 2006,

Bouyakoub, 2003)

Tableau 5 : La formation des propriétaires des entreprises

Formation

Effectif

Pourcentage

Aucune

1

0,2

Primaire

2

0,4

Moyen et secondaire

56

13,6

Universitaire (graduation)

198

48

Universitaire (post graduation)

9

2.1

Sous total

266

64,3

Non réponse

148

35,7

Total

414

100

Source : Etabli par l’auteur à partir de l’enquête CREAD 2013.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%