Jurgita Zaicevaitė

UNIVERSITÉ PÉDAGOGIQUE DE VILNIUS

FACULTÉ DE LANGUES ÉTRANGÈRES

DÉPARTEMENT DE PHILOLOGIE ET DIDACTIQUE FRANÇAISES

Étudiante de la II-ième année de magistère

Jurgita Zaicevaitė

LE TRANSFERT DE LA CONCORDANCE DES TEMPS DE

L'INDICATIF DU FRANÇAIS EN LITUANIEN

Mémoire

Directeur du travail :

Rasa Matonienė

Docteur en sciences humaines,

Maître de conférences

VILNIUS 2005

2

VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS

UŽSIENIO KALBŲ FAKULTETAS

PRANCŪZŲ FILOLOGIJOS IR DIDAKTIKOS KATEDRA

Atliko: magistrantūros II k. studentė

Jurgita Zaicevaitė

PRANCŪZŲ KALBOS TIESIOGINĖS NUOSAKOS LAIKŲ

DERINIMO PERTEIKIMAS LIETUVIŲ KALBOJE

Magistro darbas

Darbo vadovas:

Doc. dr. Rasa Matonienė

VILNIUS 2005

3

TABLE DES MATIÈRES:

INTRODUCTION………………………………….…….…………....…………...………..4

LE MODE DE L’INDICATIF……….….………….….……...................…....…………….5

2.1. Le Présent………..………………….….…….…….…………….……………...……..6

2.2. Le Imparfait…….. …………………….…………….…………………………………8

2.3. Le Passé composé……………………….………….…………….. ………………...13

2.4. Le Passé simple………………….…………………………..……………………….14

2.5. Le Plus-que-parfait………….………………………………………………………...15

2.6. Le Passé antérieur…………………………………………………….………………17

2.7. Le Futur simple……………………………………………………………………….18

2.8. Le Futur antérieur…………………..…………………………………………………21

2.9. Le Futur dans le passé………………………. ………………………….…..……….23

2.10. Le Futur antérieur dans le passé……………...……….……………………….……23

2.11. Le Futur immédiat………………………….………………………………………..25

2.12. Le passé immédiat………………………………………………………….………..25

LES TRAITS PARTICULIERS DU SYSTÈME TEMPOREL DE L’INDICATIF DU

FRANÇAIS…………...………………………….………………………………...26

3.1. La concordance des temps de l’indicatif du français…………………………………28

3.1.1. Le plan du présent………………………………………………………………….28

3.1.2. Le plan du passé……………………………………………………………………30

IV. LE TRANSFERT DES NIVEAUX TEMPORELS DE L’INDICATIF DU FRANÇAIS

EN LITUANIEN................................…………………………………………………….32

4.1. La simultanéité………………………………………………………………………..32

4.2. L’antériorité………………………………………………………………………...…33

4.3. La postériorité………………………………………………………………………...35

V. CONCLUSION………………………………………………………………………...36

VI. BIBLIOGRAPHIE…………………………………………………………................37

VII. SOURCES…………………………………………………………………………....38

4

I. INTRODUCTION

L'objectif de notre mémoire est l’étude du système de l’indicatif du français et son

transfert en lituanien.

Pour donner des explications plus complètes sur le mode verbal nous avons

étudié les œuvres de plusieurs grammairiens français et étrangers contemporains. Au

début nous allons présenter leurs explications sur le sujet du mode surtout de l’indicatif.

Le mode est la catégorie du verbe qui sert à marquer le rapport de l’action,

exprimée par le verbe, à la réalité. Le fait, exprimé par le verbe, peut être présenté comme

réel, supposé, imposé, souhaité, etc.

Par tradition on distingue en français quatre modes: l’indicatif, le conditionnel,

l’impératif et le subjonctif. Cependant le conditionnel est considéré par la plupart des

grammairiens contemporains non comme un mode particulier, mais comme un temps de

l’indicatif (le futur dans le passé).

La catégorie du temps est étroitement liée à celle du mode. Toute forme temporelle

du verbe a une signification de mode. Aussi est-il nécessaire d’étudier simultanément les

valeurs modales et temporelles propres à tel ou tel mode verbal, sans les séparer.

5

II. MODE DE L’INDICATIF

Chaque mode français se distingue des autres, aussi bien par sa valeur modale que

par son système temporel. Chaque mode a son système temporel à lui.

Selon M. Grevisse (1993, p. 1161) l’indicatif est le mode des phrases énonciatives

et des phrases interrogatives. Il s’emploi aussi pour des verbes qui sont prédicats de

propositions (et non de phrases).

Les auteurs de « Grammaire française » E. K. Nikolskaïa et T. Y. Goldenberg

(1982, p.145) nous donnent une telle définition du système temporel de l’indicatif: le mode

temporel de l’indicatif est le mode de l’action réelle qui présente le fait comme certain ou

considéré comme tel:

Il a travaillé toute la nuit. Il est sérieusement malade.

Il ne soucie pas de son avenir.

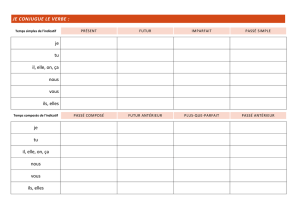

Le mode de l’indicatif est très riche en formes temporelles. Il dispose de douze

formes: présent, imparfait, passé composé, passé simple, plus-que-parfait, passé antérieur,

passé immédiat, futur simple, futur proche, futur antérieur, futur antérieur dans le passé,

futur dans le passé et futur immédiat. Grâce à cette richesse de formes temporelles, on

arrive à localiser l’action à l’indicatif avec beaucoup de précision.

Une proposition à l’indicatif renferme l’affirmation d’un fait qui se réalise (ou ne se

réalise pas) au moment de la parole, d’un fait qui s’est déjà produit ( ou ne s’est pas

produit), d’un fait qui aura lieu ( ou n’aura pas lieu) dans l’avenir (E.K. Nikolskaïa, T.Y.

Goldenberg, 1982, p.148).

Nous allons présenter les théories des grammairiens des temps de l’indicatif du

français, les illustrer par nos exemples trouvés. Nous allons voir aussi comment le transfert

de la concordance de l’indicatif se fait-il en lituanien.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

1

/

38

100%