L`impossible réforme de la fiscalité

FICHE 4 : Croissance ou décroissance : l’enjeu écologique

Le prix Nobel de la Paix décerné en 2007 conjointement au CIEC et à Al Gore pour leurs

travaux et leur engagement sur le réchauffement climatique aura-t-il suffit à faire de

l’environnement une cause universelle ? Si un consensus assez large se dessine autour de

l’enjeu écologique, les questions que pose la mise en œuvre de solutions efficaces et durables

restent l’objet de débats économiques autant que de polémiques politiques. Au cœur de la

problématique, on trouve la question du modèle de développement, et donc celle de notre

mode de vie.

I Historique

En janvier 1972, le rapport Meadows, "The Limits to Growth" (édité en France sous le titre

Halte à la croissance ?) est remis au Club de Rome. Selon des prévisions élaborées à partir

d'un modèle mis au point par un physicien du MIT, Jay Forrester, la croissance pourrait se

traduire à terme par l'épuisement des ressources naturelles, l'effondrement du niveau de vie et

la chute de la population mondiale. Une croissance zéro est donc préconisée pour anticiper ces

risques majeurs.

En 1987, le rapport Bruntland, Our common Future ("Notre avenir à tous"), remis à

l'ONU, repose sur la notion de développement durable. Le développement doit répondre

"aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre

aux leurs".

En 1992, le "Sommet de la Terre" à Rio, conférence des Nations unies sur l'environnement

et le développement, consacre et élargit la notion de développement durable, avec trois piliers

interdépendants : l'efficacité économique, l'équité sociale et l'intégrité environnementale.

Un programme d'action, l'Agenda 21, est adopté afin d'être décliné localement par les États et

les collectivités territoriales. La Convention sur la diversité biologique introduit le principe

de précaution.

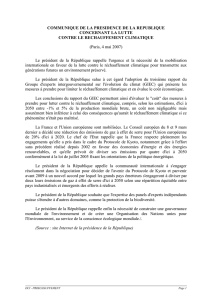

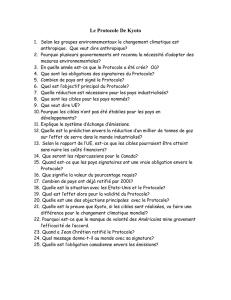

En 1997, le Protocole de Kyoto prolonge la Convention en définissant des objectifs chiffrés

et contraignants : 38 pays industrialisés

1

s'engagent à réduire leurs émissions de GES de 5,2

% en moyenne sur la période 2008-2012 par rapport au niveau atteint en 1990.

En 2006 et 2007, plusieurs rapports internationaux dénoncent les risques aggravés de crise

écologique, économique et sociale liée au réchauffement climatique.

1

Ce sont les pays dits de l'Annexe (Annexe B du Protocole) : États-Unis, Canada, Japon, pays de l'UE, anciens

pays communistes.

II Connaissances de base

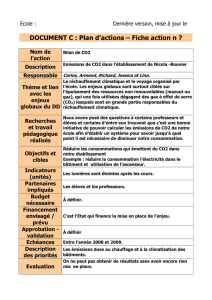

1 : Synthèse

Défini en 1987 par le rapport Brundtland comme « un développement qui répond aux

besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux

leurs », le développement durable (ou soutenable

2

) appelle à mieux concilier les dimensions

économiques, sociales et environnementales, comme l’illustre le schéma ci-dessous.

Si la notion de développement durable appelle à un arbitrage entre le court terme

(générations présentes) et le long terme (générations futures), elle ne remet pas

nécessairement en cause la nécessité de la croissance économique. Dans l’esprit des

promoteurs de cette notion, la croissance reste au contraire nécessaire pour pourvoir aux

besoins économiques et sociaux actuellement non satisfaits, notamment dans les pays en

développement. Elle est également indispensable pour financer le progrès technique qui

permettra de réduire les atteintes à l’environnement et de préserver ainsi les intérêts des

générations futures.

Les partisans de la « décroissance » ou de l’ « accroissance » réfutent cette vision

optimiste. Le développement durable ne serait qu’un oxymore et un pléonasme, visant à

masquer la nécessité d’un changement total de système. Pour S. Latouche, « le mot d’ordre de

décroissance a ainsi surtout pour objet de marquer fortement l’abandon de l’objectif de la

croissance pour la croissance, objectif dont le moteur n’est autre que la recherche du profit

par les détenteurs du capital et dont les conséquences sont désastreuses pour

l’environnement »

3

.

Derrière cette opposition d’ordre politique, on retrouve un débat économique entre

les tenants de la soutenabilité faible et les tenants de la soutenabilité forte.

Les premiers appartiennent à l’école néo-classique. Ils considèrent qu’il existe une

substituabilité parfaite entre le capital physique reproductible et le capital naturel. […]

Parfois qualifiée de « dictature du présent », cette vision de l’équité intertemporelle, accorde

une importance toute relative aux générations futures. Pour avoir une consommation par tête

équivalente à la leur, les générations actuelles les condamnent à vivre dans un monde où le

capital naturel sera réduit.

2

Selon la traduction utilisée de l’expression anglaise sustainable development.

3

Latouche S., Le pari de la décroissance, Fayard, 2006, p. 17.

Dimension sociale

Insertion, participation,

capacité d’agir, santé,

niveau des inégalités

Dimension environnementale

Biodiversité, intégrité des écosystèmes,

régénération des ressources naturelles,

changement climatique

Dimension économique

Besoins des ménages,

amélioration de la

productivité, innovation

Développement

durable

A l’inverse, les défenseurs de la soutenabilité forte considèrent que le capital physique

et le capital naturel sont complémentaires, notamment en raison des phénomènes

d’irréversibilité qui caractérisent la nature (ressources épuisables, disparition d’espèces,

etc.). Il est donc nécessaire de préserver intégralement les ressources non renouvelables pour

assurer une réelle équité intergénérationnelle, c’est la « règle d’or verte » défendue par les

courants conservationnistes. Comme le progrès technique ne peut permettre que la production

d’un objet se fasse sans déperdition de matière et d’énergie selon les lois de la

thermodynamique, la croissance économique devient impossible à terme

4

.

D’autres approches permettent de dépasser cette opposition entre le diktat du présent

et le diktat du futur. Il peut s’agir par exemple de déterminer un critère de bien-être qui

permet de définir, par pondération, un arbitrage entre ces deux extrêmes, ou bien de

distinguer, au sein du capital naturel, ce qui relève du capital naturel critique, dont la

dégradation est a priori irréversible et qui doit être préservé, de ce qui peut être traité selon le

raisonnement économique utilitariste.

2 : Définir des indicateurs pertinents

L’émergence du concept de développement durable dans le champ démocratique, appelle

inéluctablement une réflexion sur les indicateurs qui guident les politiques publiques.

Bien qu’il continue à occuper une place centrale à ce niveau, l’indicateur utilisé pour

mesurer la croissance, le PIB s’avère particulièrement mal adapté à cette nouvelle

donne. Deux de ses défauts

5

apparaissent en effet rédhibitoires :

- Il ne permet pas d’assurer une juste comptabilité de la consommation du patrimoine

naturel. Les biens environnementaux ne font pas tous l’objet d’échanges monétaires et

le caractère non renouvelable de certains d’entre eux ne se reflète que très

imparfaitement dans leur valeur actuelle.

- Il enregistre toutes les dépenses de manière positive sans tenir compte des effets

externes négatifs de certaines activités en termes sociaux (insécurité, inégalités) ou

environnementaux (pollution). Pour une politique visant exclusivement la croissance

du PIB, la production d’un bien par un processus polluant l’environnement pourrait

ainsi être jugée préférable à un mode de production sans impact environnemental,

puisque le premier nécessiterait une production supplémentaire pour permettre la

restauration de l’environnement.

Bien évidemment, les décisions publiques tiennent compte d’autres indicateurs que le PIB et

différentes batteries d’indicateurs environnementaux et sociaux sont régulièrement examinées.

Pour autant, l’élaboration d’un indicateur synthétique, apte à simplifier la

compréhension de la situation et ainsi à éclairer le débat public, est apparue nécessaire.

Les propositions actuelles visent soit à rectifier le PIB, soit à proposer un indicateur alternatif.

4

Nicholas Georgescu-Roegen a eu le premier l’idée de marier l’économie et les sciences physiques en

introduisant notamment le concept d’entropie dans sa théorie. Son ouvrage The Entropy law and the Economic

Process (1971) est ainsi considéré comme fondateur par les partisans de la décroissance.

5

Voir la fiche n°1 « Les défis de la croissance » pour une présentation plus complète des limites du PIB comme

indicateur de croissance.

Le PIB élargi ou PIB « vert »

Il consiste à corriger la somme de la consommation privée par un indicateur d’inégalités, à y

ajouter ce qui contribue positivement au bien être (dépenses publiques, travail domestique,

amélioration du capital humain) et à en retirer ce qui dégrade l’environnement (coût des

dégradations de l’environnement, dépréciation du capital environnemental) ou ce qui nuit au

bien être (dépenses défensives). […].

L’indicateur d’épargne véritable

La Banque mondiale a mis en place un indicateur qui, contrairement aux deux précédents, ne

cherche pas à mesurer l’évolution du bien être de la population mais à déterminer si le capital

humain et environnemental d’un pays s’améliore ou se détériore.

L’épargne véritable se calcule de la manière suivante :

Une épargne véritable négative est synonyme d’une diminution de la richesse globale du pays.

C’est notamment le cas des pays du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et de l’Afrique Sub-

Saharienne qui puisent dans leurs ressources naturelles, notamment pour les exporter.

L’empreinte écologique

[ …] Il s’agit de mesurer la pression qu’exerce l’homme sur la nature en mettant en

équivalence le mode de vie des habitants d’un pays et la surface productive, exprimée en

hectares, qu’il nécessite. L’empreinte écologique comptabilise les surfaces nécessaires à la

production agricole, à la sylviculture, à la pêche, à la construction de bâtiments et

d’infrastructures, à l’absorption des déchets émis pour produire l’énergie.

Selon le rapport Planète Vivante 2006, l’empreinte de l’humanité aurait dépassé la biocapacité

globale de la terre dans les années 1980, ce qui signifie que nous ne permettons plus

annuellement à la planète de reconstituer les ressources naturelles. La biocapacité totale de la

planète était estimée à environ 1,78 hectare par personne en 2003. La même année, un

habitant des Etats-Unis « consommait » environ 9,6 hectares et un français 5,6 hectares. Dit

autrement, il faudrait 5,4 planètes pour assurer à tous les humains le niveau de vie moyen

d’un américain et plus de 3 planètes pour permettre à tous de vivre comme un français. […]

3 : Les instruments

Pour développer une politique ayant pour objectif le développement durable, les pouvoirs

publics peuvent s’appuyer sur la réglementation ou sur l’incitation économique.

La régulation par la réglementation

Un Etat peut tout d’abord utiliser la puissance régalienne pour mettre en place des

interdictions ou des normes à respecter

6

. Les normes d’émission permettent une réduction

plus souple et plus progressive des produits polluants, comme l’illustre la réduction

progressive des limites maximales de rejets polluants pour les véhicules, mise en place dans la

législation européenne.

Quelle que soit sa forme, l’établissement d’une réglementation exige l’existence d’un relatif

consensus scientifique et politique, afin de dépasser la résistance des groupes de pression, et

la mise en place d’un dispositif de contrôle adapté. Elle suppose également une forte

homogénéité des situations pour permettre une application uniforme. A l’inverse les

instruments économiques sont avant tout incitatifs. Ils préservent la liberté de choix et sont

plus adaptés à des situations complexes où les agents économiques peuvent, mieux que l’Etat,

prendre les décisions appropriées.

La régulation économique par les prix

L’objectif d’une action sur les prix est d’intervenir pour pallier les défaillances des marchés.

Les systèmes de taxation et de subvention répondent à cet objectif.

Les activités polluantes sont porteuses d’externalités négatives qui ne sont pas prises en

compte dans le système de prix. C’est le cas par exemple lorsque la production d’une usine

entraîne la pollution des terres agricoles situées aux alentours. Si l’entreprise n’a pas à

supporter les coûts de cette pollution, elle peut vendre son produit à un prix inférieur à ce

qu’il devrait être en intégrant les coûts environnementaux. Une écotaxe permet alors de

rétablir un système de prix complet et incite les entreprises à faire évoluer leurs modes de

production afin de les rendre moins polluants. C’est le principe du « pollueur payeur »

introduit par l’économiste A. C. Pigou dès le début du XXe siècle.

En complément de son effet incitatif, la taxe a l’avantage de générer des recettes nouvelles

pour l’Etat. On parle parfois de double dividende. Ces nouvelles ressources peuvent d’ailleurs

être utilisées pour subventionner les activités porteuses d’externalités positives en termes de

développement durable

7

.

La régulation économique par les quantités

6

Les gaz dont le rôle dans la destruction de la couche d’ozone était avéré (comme les CFC) ont par exemple été

totalement interdits à la production depuis 1995.

7

C’est notamment l’idée de la « taxe Chirac » sur les billets d’avion, entrée en vigueur en 2006, et dont les

recettes servent à financer des médicaments destinés aux pays en développement.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%