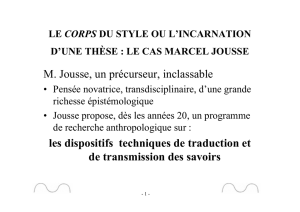

Marcel Jousse

Marcel Jousse

Spécialiste original de l'étude du style oral, du rythme et du geste, Marcel Jousse est né à Beaumont-

sur-Sarthe dans un milieu de paysans illettrés. Son père était un simple journalier. Sa mère récitait, en

les rythmant et en les balançant, des traditions orales. La prise de conscience de ce bercement maternel

initia l'enfant aux mécanismes anthropologiques repérables principalement dans les milieux où domine

le style oral. Marcel Jousse, qui fit de brillantes études classiques, commença, à l'âge de douze ans,

l'étude de l'araméen et de l'hébreu pour connaître la langue parlée par Jésus. Ordonné prêtre en 1912, il

entre dans la Compagnie de Jésus en 1913, puis fait la guerre comme officier d'artillerie. En 1918, il

est envoyé comme instructeur aux États-Unis et séjourne dans les réserves des Indiens, dont il étudie

les expressions gestuelles.

De retour à Paris, il entreprend des études de phonétique, de psychologie normale et pathologique et

d'ethnologie, avec les maîtres de l'époque : Jean-Pierre Rousselot, Pierre Janet, Georges Dumas,

Marcel Mauss, Lucien Lévy-Brühl. Il poursuit en même temps ses recherches sur les mécanismes

anthropologiques fondamentaux. En 1924, il publie dans les Archives de philosophie un mémoire qui

le rend célèbre : « Le style oral rythmique et mnémotechnique chez les verbo-moteurs ». Cette

synthèse de ses observations et de celles de nombreux chercheurs définit une approche nouvelle qui

fera l'objet de son enseignement pendant vingt-cinq ans, l'« anthropologie du geste ».

De 1932 à 1950, il enseigne à l'École d'anthropologie de Paris et, en même temps, à l'École pratique

des hautes études (1933-1945). Il donne aussi, de 1932 à 1956, des cours libres à la Sorbonne et dirige,

de 1932 à 1940, le Laboratoire de rythmo-pédagogie de Paris.

Pendant cette période, il ne publie que de courts mémoires scientifiques. Les mille conférences

prises en sténotypie sur ses instructions restent alors inédites. Son œuvre ne commença à être publiée

qu'après sa mort par sa collaboratrice, Gabrielle Baron, auteur de Marcel Jousse. Introduction à sa vie

et à son œuvre (1965). En 1969, paraît L'Anthropologie du geste (2e éd. 1974), ouvrage de synthèse

qui s'ouvre sur deux autres volumes : L'Anthropologie du geste. 2. La Manducation de la parole (1975)

et 3. Le Parlant, la parole et le souffle (1978).

L'œuvre de Marcel Jousse se présente comme celle d'un savant et d'un expérimentateur appelé à

renouveler de nombreuses disciplines par la découverte des lois fondamentales qui commandent les

mécanismes logiques spécifiques de l'Anthropos. Au premier rang de ces lois et mécanismes, Jousse

place le « mimisme », qui est à l'origine de tous les processus de formation de la parole, de la pensée,

de l'action logique dans les divers milieux ethniques. Le mimisme est cette force spécifique de

l'Anthropos, aussi mystérieuse mais aussi irrécusable et irrépressible que la faim ou la soif, qui fait que

l'enfant rejoue spontanément (à la différence des anthropoïdes, qui ne sont capables que de mimétisme

opératoire) les sons, les mouvements, les « gestes » (ce mot recouvre, chez Jousse, tout ce qui peut être

enregistré par les sens) de son univers. La pensée est et ne peut être que la prise de conscience de ces

« gestes » enregistrés, de leur apposition, de leur imbrication, de leur transposition, de leur inhibition,

etc. La pensée et l'action sont gestuelles, l'une microscopique, l'autre macroscopique. Elles existent sur

le mode « chosal » et sur le mode verbal. Aux origines (et cela se constate encore de nos jours chez les

peuples qui ont gardé une expressivité spontanée et chez les enfants), la parole et l'écriture étaient

concrètes, « chosales ». Elles se sont « algébrosées » à travers les millénaires sous l'effet de la loi,

également universelle, du « formulisme », qui est une tendance biologique à la stéréotypie des gestes,

ceux qui procèdent du mimisme comme les autres. Cette loi du formulisme explique l'évolution des

langues, des écritures, des mentalités, des cultures et, en même temps, d'une part, le risque de sclérose

qui les guette, d'autre part, l'apparition des chefs-d'œuvre de l'expression humaine.

Jousse pose une troisième loi fondamentale : la pensée, la parole, l'expression humaine sous toutes

ses formes tendent à se balancer sous l'effet de la structure bilatérale du corps. C'est la loi du

bilatéralisme, dont le rôle en logique formelle et dans les cultures commence à être mis en lumière.

Les investigations et découvertes de Jousse, qui suscitèrent pendant un certain temps

l'enthousiasme, principalement dans le champ de la « psychologie linguistique » et de

l'ethnolinguistique, intéressent en fait une grande partie des sciences humaines, dans la mesure où

celles-ci se trouvent unies en profondeur au niveau des mécanismes anthropologiques de base qui

jouent dans l'inconscient logique et affectif.

Albert PETIT

© Encyclopædia Universalis 2005, tous droits réservés

Marcel Jousse, L’anthropologie du geste I.

Paris, Gallimard, coll. Voies ouvertes, 1974, 416 p. [réimpr.].

L’œuvre de Marcel Jousse – L’anthropologie du geste I, La manducation de la parole (L’anthropologie du

geste II, 1975, 297 p.), et Le parlant, la parole et le souffle (L’anthropologie du geste III, 1978, 329 p.),

parue aux éditions Gallimard – est un véritable enchantement. Déjà par l’écriture, dont les néologismes, qui

incarnent la pensée de l’auteur au sens fort du terme. Marcel Jousse joue et rejoue avec le rythme des mots,

des phrases qui interagissent. Précisons que L’anthropologie du geste est une synthèse des cours donnés par

Marcel Jousse, dès les années trente, et rassemblés par ses soins en 1955.

Au premier abord, le lecteur pourrait croire que la thèse ne concerne qu’anthropologues ou théologiens,

puisque qu’elle porte essentiellement sur la tradition orale araméenne de Palestine : « Le mot palestinien

sur les lèvres de l’anthropologiste Jousse, s’applique […] à la fraction du “ peuple de la bible ” qui habitait

encore, au 1er siècle de notre ère, la terre autrefois de Canaan et à laquelle le conquérant romain donna le

nom de Palestine qui lui restera » (Gabrielle Baron, préfacière de La manducation de la parole, p. 8).

Cependant, au « mieux regardant », la thèse se présente aussi comme une théorie engagée et complexe sur

les origines et les spécificités de la communication humaine. Les principes épistémologiques, théoriques et

méthodologiques ont d’ailleurs été souvent repris, tout en n’ayant jamais été cités, par d’autres auteurs plus

accessibles et mieux connus du grand public. En effet, Marcel Jousse propose une alternative au modèle de

pensée dominant dans la recherche scientifique, le modèle positiviste de type hypothético-déductif. À cet

égard, il peut être considéré comme l’un des pères fondateurs des sciences sociales modernes.

Selon l’auteur, le rationalisme scientifique est issu de la culture judéo-chrétienne post-romaine, empreinte

de philosophie grecque. Nos modèles de pensée ont été formatés par une éducation à dominante chrétienne.

Or, les textes de la Bible qui fondent cette éducation ont été traduits en latin, ce qui en a détruit la richesse

originelle. Le style oral palestinien – l’araméen – a conservé cette forme primitive et incarne une

épistémologie qui rompt avec celle qui s’est construite, suite aux invasions romaines.

La théorie de Marcel Jousse s’inscrit dans une métaphysique de type moniste et vitaliste, aux influences

taoïstes et animistes. L’unité de la vie, du cosmos est le principe fondateur de sa théorie. L’homme s’inscrit

dans un mouvement universel d’interactions et d’inter-attractions : « Dans ce cosmos interactionnel, il n’y a

que des actions interagissant sur d’autres actions et cela indéfiniment » (p. 47). Selon cette conception

originale de l’interaction, les pôles et les relations sont des mouvements, des actions : c’est « l’Agent

agissant l’Agi » ou, en d’autres termes, une action qui agit sur une autre action. Ce jeu universel forme un

rythme triphasé : « Ce Triphasisme est donc la Loi première et essentielle de l’Énergie cosmologique et

cela à toutes les échelles » (p. 47). Dans ce « complexus d’interactions » agissant sur d’autres « complexus

d’interactions », l’homme est un récepteur limité, car il est bilatéralisé. Cependant, il est ontogénétiquement

programmé à intégrer ce qu’il peut de ce cosmos vibrant, il va « intussusceptionner » ce jeu universel. En

ce sens, « il est joué du réel » et il va le rejouer à sa manière : « Nous savons ce qui, en interactionnant,

s’est im-primé en nous et cela s’ex-prime » (p. 63 ; souligné par l’auteur). L’homme est aussi un imitateur

né, un « rythmo-mimeur » par nature, et « c’est à partir du moment où l’anthropos a joué en lui le geste

interactionnel qu’il a pu se dire le microcosme qui réverbère le macrocosme » (p. 58). L’homme est enfin

un imitateur génial, car il va conscientiser les expressions résultant de ses imitations et les mimer : « C’est

par le mimène que l’homme construit sa première expression qui est donc, non pas le langage mais le

mimage » (p. 54) et « c’est grâce à ce “ Mimage ” que fonctionne la pensée. La pensée étant simplement

une intellection de “ Mimèmes” » (p. 54).

La sémiotisation, l’intellection et la pensée naissent du corps, réceptacle des interactions du réel. Par le

geste, l’anthropos prend conscience de ces processus d’interaction et les rejoue à sa manière. Ce « rejeu »

humain prendra alors, au fil des siècles, différentes formes : les mimogrammes, les mimographes, puis les

phonogrammes qui en « s’algébrosant » ont donné « l’alphabétisme ». Marcel Jousse a une idée très précise

sur la manière dont doit être communiqué le savoir. L’enseignement doit respecter les rythmes pulsatifs du

cosmos. Les paroles ne pourront se cristalliser dans les mémoires que si elles sont rythmées et « mélodisées

», que si elles respectent les rythmes primordiaux et vitaux que sont l’intensité et la durée auxquelles

s’adjoignent le timbre et la hauteur. L’auteur met alors en garde contre nos systèmes éducatifs qui, selon

lui, appauvrissent le potentiel de « rejeu » des enfants. Le geste de l’enfant contraint trop tôt, pré-formaté

dans un moule social, limite la créativité de ce dernier : « Tout homme qui sait garder à ses organes leur

fraîcheur naïve et native, est capable de jeter sur une toile, de modeler de l’argile, de rythmer par le son ou

d’exprimer dans les mots de sa langue, des aspects d’un réel encore inconnu et même insoupçonné […].

Son œil voit le non-vu, son oreille entend le non-entendu, sa main manie le non-manié. Pourquoi ?

Simplement, parce qu’il est en lui » (p. 77).

Dans le domaine des sciences de l’information et de la communication, l’œuvre de Marcel Jousse s’adresse,

en particulier, à ceux qui s’intéressent aux ancrages anthropologiques de la communication non verbale.

Avant l’heure, puisque c’est devenu un état de fait dans la littérature anglo-saxonne sur ce sujet, il a

souligné que la communication corporelle échappe en partie au modèle du code. Or, pour appréhender ce

qui échappe à ce modèle, l’auteur propose de réapprendre à observer la nature et, plus précisément, le

comportement des animaux, ce qui est l’un des principes fondateurs d’une discipline récente : l’éthologie

de la communication. À ce propos, il pose un principe de continuité dans l’évolution des espèces et des

langages. Cette conception est l’objet de nombreux débats qui renvoient à des questions de fond sur les

différences ou les similitudes entre la communication humaine et animale. Cependant, le statut et le rôle de

certaines manifestations corporelles (visibles et non visibles), ainsi que leurs rôles dans certains processus

de communication (comme la contagion émotionnelle), restent toujours en questionnement et Marcel

Jousse nous le rappelle clairement.

Fabienne Martin-Juchat

LIMSIC, université de Bourgogne

1

/

4

100%