PLAISIR D`AMOUR,

PLAISIR D'AMOUR,

ou petite histoire d'une romance de plus de 200 ans

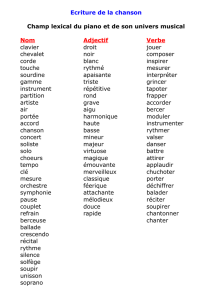

Mélodie de la chanson

Plaisir d'amour

Grand format

Fragment de la chanson Plaisir d'Amour,

dans sa version pour chant et piano, éditée

au début du siècle par Marcel Labbé, éditeur

à Paris, dans la série "Les chansons

classiques".

( Coll. D.H.M. )

Il est peu probable que le petit-neveu de Voltaire, membre de l’Académie française, gentilhomme ordinaire du duc

de Penthièvre et que le directeur de la musique du prince de Condé, Surintendant de la musique du roi Louis XVI,

auteur d’une messe de Requiem exécutée à Saint-Denis le 21 janvier 1816 pour l’anniversaire de la mort du roi

eussent pu imaginer un jour que deux siècles plus tard ils ne seraient plus connus que par une rengaine

populaire, modèle du genre de la chanson française : Plaisir d’amour !

Jean-Pierre Claris de Florian, né le 6 mars 1755 à Sauve (Gard), décédé le 13 septembre 1794 à Sceaux (Hauts-

de-Seine) est en effet l’auteur des paroles de cette célèbre chanson qui sera interprétée par les plus grands

chanteurs : Yvonne Printemps en 1931, Tino Rossi en 1955 et même Joan Baez en 1968. Il avait en effet

rencontré Voltaire dans sa maison de Ferney, alors qu’il était âgé d’une dizaine d’années. C’est son oncle, qui

avait épousé la nièce du philosophe, qui le lui présenta. Quelques temps plus tard il rentra au service du duc de

Penthièvre qu’il ne quittera plus jusqu'à son décès, arrivé en 1792. Lui-même s’éteindra deux ans plus tard à

l’âge de 39 ans. En 1788, l’Académie française lui ouvrit ses portes. Encouragé par Voltaire, qui lui avait fait

découvrir les Fables de la Fontaine, Florian se consacra tout entier aux lettres. Auteur de nouvelles, pièces de

théâtre et de fables, son œuvre, où fleurissent le bon goût et la sensibilité, ont fait dire à La Harpe que " la

délicatesse et la finesse, qui n’excluent pas le naturel, distinguent et feront toujours aimer les petites comédies de

Florian, et que tout l’esprit qu’on y remarque n’est qu’un composé fort heureux de bon cœur, de bon sens et de

bonne humeur. " Les amoureux de littérature connaissent encore de nos jours ses Comédies (1784), son roman

pastoral Estelle et Némorin (1788) et ses Fables (1792). Au sein de son œuvre ressortent également ses

Nouvelles écrites au début des années 1780 à l’imitation de Cervantes, qui seront suivies un peu plus tard de

Nouvelles nouvelles. Au nombre de six : Bathmendi, nouvelle persane, Célestine, nouvelle espagnole, Sélico,

nouvelle africaine, Pierre, nouvelle allemande, Bliombéris, nouvelle française et Rosalba, nouvelle espagnole,

elles s’apparentent un peu aux Contes moraux de Marmontel qui en fit d’ailleurs l’éloge.

C’est dans Célestine que figure la romance Plaisir d’amour ne dure qu’un moment..., ainsi déclamée: " Elle

entendit au bas de la grotte le son d’une flûte champêtre, elle écoute ; et bientôt une voix douce, mais sans

culture, chante sur un air ces paroles. " Charmé par ce poème, qui correspondait en tous points à la remarque de

Jean-Jacques Rousseau à propos des romances : " ...quelquefois on se trouve attendri jusqu’aux larmes, sans

pouvoir dire où est le charme qui a produit cet effet. ", le compositeur Martini la mit en musique.

Jean Baudrais, auteur notamment de la Petite bibliothèque des théâtres, contenant un recueil des meilleures

pièces du théâtre françois, tragique, comique, lyrique et bouffon, depuis l’origine des spectacles en France

jusqu'à nos jours (Paris, 1783-1788, 264 parties en 75 vol. in-18) et d’une pièce intitulée Le Dieu mars désarmé,

allégorie en 1 acte, en vers libres, mêlée de chants et de danses, à l’occasion de la paix de 1783 (Paris, 1783, in-

18), publia pour la première fois en 1785 cette romance dans ses Etrennes de polymnie, recueil de chansons,

romances, vaudevilles..., gravés avec de la musique nouvelle1. Elle figure sous le seul titre de " Romance " à la

page 211 du premier volume.

Connue alors sous le nom de " Romance du chevrier ", c’est plus tard, au cours de la première moitié du dix-

neuvième siècle qu’elle prit le nom de son incipit Plaisir d’amour. Son succès fut tel que Berlioz lui-même

l’instrumenta pour petit orchestre en 1859. Devenue très populaire au fil des décennies, elle rentrait dans les

cafés-concerts à la fin du dix-neuvième siècle, puis, avec l’apparition du disque était enregistrée par les plus

grands interprètes du genre. De nos jours cette romance Plaisr d’amour est devenue une ambassadrice de la

chanson française, fredonnée dans le monde entier aussi bien dans les salons que dans les cafés.

Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794), auteur des

paroles de Plaisir d'amour

( Dessin fait d'après nature en 1786 par Queverdo, et terminé

par Massol-Clavel )

Schwarzendorf, dit Martini (1741-1816), compositeur de

l'air célèbre Plaisir d'amour

Mais qui était Jean-Paul-Egide Martini, auteur génial de cette mélodie si douce et naturelle ? De son vrai nom

Johann Paul Aegidius Schwarzendorf, ce compositeur d’origine allemande était né le 1er septembre 1741 à

Freistadt, dans le Haut-Palatinat. Après des études à Fribourg-en-Brisgau, il s’installa en 1760 à Nancy, prit le

nom de Martini, et se mit au service de Stanislas Leszcynski. Quatre ans plus tard, il montait à Paris, où ses

compositions le faisaient connaître, et dirigeait la Chapelle du prince de Condé, ainsi que la Musique du comte

d’Artois, puis était nommé directeur de la musique du Théâtre Feydeau. Son opéra Sapho (1794) lui vaudra

ensuite le poste d’Inspecteur du Conservatoire de Paris, tout nouvellement créé, où il enseignera également la

composition. En 1814, il terminait sa carrière avec sa nomination de Surintendant de la Musique royale, mais

mourrait à Paris deux ans plus tard, le 10 février 1816. Compositeur très apprécié de son temps, c’est surtout ses

opéras qui lui valurent cette notoriété : L’Amoureux de quinze ans (Paris, Opéra-italien, 15 avril 1771), Henry IV

(1774), Le Droit du seigneur (1783), Sapho (Théâtre Louvois, 1794), Annette et Lubin (Comédie-Italienne, 1800)...

On lui doit également six Recueils de romances, de la musique d’église : un Requiem pour Louis XVI, deux

Messe solennelle à quatre voix et orchestre, un Te Deum, des psaumes.., de la musique de chambre : Six

quatuors pour flûte, violon, alto et basse, Six trios pour deux violons et violoncelle, Quatre divertissements pour

clavecin, deux violons et basse..., et de la musique militaire qu’il écrivit à l’époque où il était entré dans un

régiment de hussards. Martini est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages didactiques : une Ecole d’orgue, divisée en

trois parties ; résumée d’après les ouvrages des plus célèbres organistes de l’Allemagne (1804), un Traité

élémentaire d’harmonie et de composition et une Mélopée moderne, ou l’Art du chant réduit en principes, écrit à

Lyon, en 1792, lorsqu’il s’était réfugié dans cette ville lors de la tourmente révolutionnaire. La princesse de Salm a

publié en 1842 un intéressant Eloge de Martini dans le tome IV de ses Oeuvres complètes.

Mais, si l’Histoire a conservé les noms de Florian et Martini comme auteurs de Plaisir d’Amour, il serait injuste

d’oublier celui de Ange-Etienne-Xavier Poisson de La Chabeaussière, car l’édition de 1785 le cite comme

coauteur de la musique " Romance, musique de MM. Martini et de La Chabeaussière ". L’oeuvre de ce littérateur-

musicien ne lui a pas survécu et son nom n’apparaît même plus dans la plupart des ouvrages spécialisés. Les

personnes intéressées peuvent utilement consulter l’édition de 1834 du dictionnaire de F.X. de Feller intitulé

Biographie universelle ou dictionnaire historique des hommes qui se sont fait un nom par leur génie, leurs talens,

leurs vertus, leurs erreurs ou leurs crimes.2 Ils pourront apprendre que né à Paris en 1752, et mort le 10

septembre 1820, ce fils d’avocat, qui eut quelques différends avec Mirabeau, est l’auteur d’un Catéchisme

républicain, qu’il fut enfermé aux Madelonnettes sous la Révolution, qu’il ne fut sauvé de l’échafaud que par la

mort brutale de Robespierre et qu’enfin, il administra l’Opéra à partir de 1798. Directeur de l’Almanach des Muses

après Vigée, on lui doit des poèsies, des traductions en vers d’oeuvres d’Homère, Virgile et Horace, des contes et

des apologues, ainsi que plusieurs comédies, vaudevilles et opéras-comiques à succès : Les Maris corrigés

(1781), Lamentine (1779), L’Eclipse totale (1782), Azémia ou les Sauvages, Gulistan ou le Hulla de

Samarcande...

Après avoir charmé les amoureux du XVIIIe siècle, puis ceux des XIXe et XXe siècles, ceux du tout proche XXIe

siècle peuvent se rassurer ; cette chanson n’est pas près de mourir !

Denis HAVARD DE LA MONTAGNE

____________

1) Paris, Belin, 1785-1789, 5 vol. in-18. [ Retour ]

2) Nouvelle édition, augmentée de plus de 3000 articles rédigés par M. Pérennès, professeur de littérature française à l'Académie de Besançon (Paris,

1834, Gauthier frères, 12 vol.). Voir vol. 7, pp. 180-181. [ Retour ]

PLAISIR D'AMOUR

Plaisir d'amour ne dure qu'un moment,

Chagrin d'amour dure toute la vie.

J'ai tout quitté pour l'ingrate Sylvie.

Elle me quitte et prend un autre amant.

Plaisir d'amour ne dure qu'un moment,

Chagrin d'amour dure toute la vie.

Tant que cette eau coulera doucement

Vers ce ruisseau qui borde la prairie,

Je t'aimerai, me répétait Sylvie,

L'eau coule encore, elle a changé pourtant.

Plaisir d'amour ne dure qu'un moment,

Chagrin d'amour dure toute la vie.

1

/

3

100%