OCR Document

Histoire, TS

3ème partie ; La France depuis 1958

3è

Chapitre 2

Economie, Société et pratiques culturelles sous la Ve République

Problématique :

Comment la France s’est –elle modernisée sous la Ve République ?

I. Les Mutations économiques

A. La France de l’expansion

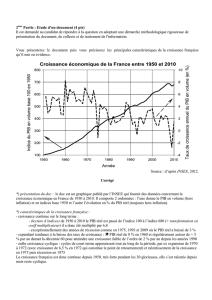

Le taux annuel moyen de croissance du PIB, qui n'avait été que de 0,7% de 1913 à 1950, atteint 4,8

% de 1950 à 1970. À l'exemple de l'industrie automobile, le recours au taylorisme et au fordisme se

généralise. L'augmentation de la production est soutenue par la progression régulière du pouvoir d'achat

des Français.

Surtout, la période est marquée par l’accroissement du rôle de l’Etat dans l’économie.

En 1950, l'État instaure un salaire minimum, le SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti, indexé sur

la hausse des prix (il ne permet donc pas vraiment la hausse du pouvoir d’achat puisqu’il suit mécaniquement

la hausse des prix ; aussi en 1970, sous le gouvernement de Chaban-Delmas, on passe au SMIC, salaire

minimum interprofessionnel de croissance, indexé sur la hausse de prix et des salaires : les Smicards voient ainsi leur

pouvoir d’achat augmenter).

L’Etat augmente les prestations sociales (allocations familiales par exemple). L'expansion de l'économie s'est

accompagnée d'une inflation de l'ordre de 5 % par an en moyenne sur la période 1949-1973 (du fait du

poids des dépenses publiques en partie). Les pouvoirs publics donnent alors la priorité à la croissance et au

plein emploi plutôt qu'à la lutte contre l'inflation. L’inflation profitera aux salariés au début des années

1970 : les salaires augmenteront plus vite que les prix d’où une hausse du pouvoir d’achat (accès à la

propriété se démocratise dans les années 1970 pour les classes moyennes).

Enfin, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle génération de hauts fonctionnaires,

d'hommes politiques et de chefs d'entreprise s'accorde pour faire de l'État l'instrument de la

modernisation du pays. Ils mettent en œuvre les grandes réformes de structure, qui accroissent

l'intervention de l'État dans l'économie (nationalisations, planification) et dans le domaine social

(Sécurité sociale en 1945). La France entre ainsi dans l'ère de la modernité et de l'État-providence.

Les nationalisations sont l’œuvre du GPRF (Gouvernement Provisoire de la République Française) entre

1944 et 1946 et font l’objet d’un consensus entre gaullistes et communistes ; certaines, comme celle des

usines Renault, sanctionnent la collaboration avec l’ennemi.

La planification n’a pas un caractère contraignant (nous ne sommes pas en URSS ! Attention à ne pas

confondre le dirigisme à la française et l’économie collectivisée ; en France, la propriété privée est un droit

inviolable !) : elle vise à accélérer la reconstruction du pays (Jean Monnet fut le 1er Haut Commissaire au

Plan : il favorisera la mise en commun du charbon et de l’acier avec l’Allemagne de l’Ouest, c’est le début de

l’aventure européenne…)

Le dirigisme s'assouplit sous la Ve République, mais l'intervention de l'État reste toutefois déterminante dans

certains secteurs stratégiques. Dans le domaine énergétique, l'État réoriente l'approvisionnement en

faveur du pétrole : la part des hydrocarbures dans le bilan énergétique passe de 18 % en 1950 à 75 % en

1973. Dans l'industrie aéronautique, la France s'illustre par le lancement du Concorde en 1969 (une initiative

de l’Etat).

Dans les années 1950-1970, la société industrielle est à son apogée. Entre 30 et 40 pour cent des

actifs travaille dans le secteur II. Les branches les plus anciennes déclinent dans les années 1960

(charbonnages, textile, chantiers navals : premières fermetures de mines de charbon dès les années 1960,

grande grève de 1963). La croissance est tirée par les secteurs de pointe (pétrole, chimie, automobile,

aéronautique) où la concentration donne naissance à de grands groupes de taille européenne, comme

Péchiney ou Saint-Gobain.

L'agriculture a, elle aussi, adopté des méthodes de production industrielles. Par le recours intensif à la

mécanisation et par l'introduction de nouvelles méthodes de culture (maïs hybride, sélection des races,

engrais). Un actif agricole, qui nourrissait environ cinq Français en 1946, en nourrit plus de trente

dans les années 1980 (« révolution silencieuse » : le nombre d’actifs dans l’agriculture s’effondre en partie à

cause de l’augmentation de la productivité et du regroupement des entreprises ; rôle de la PAC).

La croissance économique et la consommation de masse suscitent l'essor du secteur tertiaire.

Cette tertiarisation est le reflet du passage progressif d’une société industrielle à une société de

consommation. Le premier hypermarché Carrefour est inauguré en 1963. Le nombre des hypermarchés

passe de 4 en 1965 à 387 en 1979, celui des supermarchés de 600 à 3500. Les films de Jacques Tati traduisent

avant même les hypermarchés l’inquiétude des petits commerçants devant la concentration de la grande

distribution (même si ce n’est pas à votre programme, on en a un reflet sous la IVe République avec le

mouvement poujadiste, protestation populiste de petits commerçants et artisans qui fait une percée aux

élections de 1956).

Enfin, la France sort du protectionnisme. Avec les débuts du Marché commun en 1957, la CEE remplace

l'empire colonial comme partenaire privilégié de la France. L'impact du choc pétrolier de 1973 sur la

croissance est le révélateur de l'insertion croissante de la France dans l'économie mondiale.

B. Les mutations de l'économie française depuis 1973

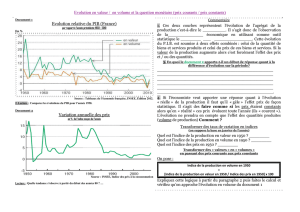

À partir du milieu des années 1970, l'économie française s'enlise dans la stagflation (conjugaison de

l’inflation et d’une faible croissance économique ou stagnation) sous l'effet conjugué de la crise du système

monétaire international (1971) et du choc pétrolier (1973). Le ralentissement de la croissance entraîne la

montée du chômage qui passe de 3 % de la population active en 1974 à 10 % en 1986 (l’inflation ne sera

maîtrisée que sous le gouvernement Fabius, entre 84 et 86).

D’une manière générale, la crise accélère les mutations économiques apparues dès les années 1960.

La société de communication n’est pas apparue du jour au lendemain : simplement, de la fin des

années 1950 au début des années 1970, la tertiarisation coexiste avec un secteur industriel fort.

Le déclin du monde industriel n’est vraiment net que dans les années 1970. La crise industrielle frappe

d'abord le vieux monde industriel qui s'était édifié depuis la fin du XIX siècle. Creusot-Loire, grande

entreprise métallurgique héritière de l'empire Schneider, sombre en 1984. Le dernier puits de charbon

encore en activité dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais ferme en 1990. L'industrie perd le tiers

de ses salariés entre 1974 et 2001. Le choc est tout autant culturel qu’économique et social. La

tertiarisation de l'économie progresse encore : la production des services marchands a été multipliée par

cinq entre 1960 et 1995.

Les deux chocs pétroliers, en 1973 et en 1979, ont brusquement accru le poids des importations et

entraîné un déficit de la balance commerciale, qui était régulièrement excédentaire depuis la fin des

années 1950. Depuis le contre-choc pétrolier de 1986 et grâce aux économies d'énergie et au

nucléaire (les débuts de l’industrie nucléaire remontent aux années 50-60 mais c’est le gouvernement de

Pierre Messmer qui accélère le programme entre 73-74), la part des importations énergétiques dans les

achats à l'étranger a été ramenée de 25 % du total au début des années 1980 à 6 % en 1995. L'Europe

devient la première destination des exportations françaises (43% en 1961, 63 % en 1995). Le solde des

échanges extérieurs est à nouveau excédentaire entre 1992 et 2003. Plus que par le passé, la

croissance dépend des performances des entreprises françaises à l'exportation. La France a donc

surmonté les difficultés liées au contexte concurrentiel de la mondialisation ; avec un coût social : à

l'heure de la mondialisation, les grandes entreprises délocalisent une partie de leur production, tandis que

les investisseurs étrangers détiennent une part croissante du capital des sociétés françaises. Mais la

concurrence est si vive que la balance commerciale est à nouveau déficitaire depuis 2004 (+ hausse du

pétrole qui alourdit poids des importations) : la France invoque l’euro fort mais l’Allemagne bat record

sur record (du moins jusqu’à la crise de 2008) et demeure 1er exportateur mondial devant les Etats-Unis

et la Chine ! ! Il faut sans doute chercher les raisons de ces mauvaises performances dans une absence de

spécialisation industrielle, d’industries motrices (l’Allemagne est, quant à elle, spécialisée dans els

machines-outils).

Après les flottements du franc et les dévaluations des années 1980, le renforcement de la coopération

monétaire au niveau européen a permis une plus grande stabilité monétaire, confortée par le passage à

l’euro.

Quel État face à la crise ?

Depuis les années 1970, les politiques économiques ne parviennent pas à restaurer un haut niveau de

croissance et d'emploi. En 1981, la politique de relance (nationalisations, hausse des salaires et des

minima sociaux pour relancer la consommation) engagée par la gauche au pouvoir échoue : le déficit

commercial se creuse et le franc doit être dévalué à plusieurs reprises. Avec le tournant de la rigueur, qui

amène le gouvernement à bloquer les prix et les salaires en 1982-1983, la lutte contre l'inflation

devient prioritaire. L'investissement des entreprises et le commerce extérieur se redressent, au prix d'une

forte aggravation du chômage.

L'État doit renoncer à une partie de ses moyens d'action sur l'activité économique. Le contrôle des prix est

supprimé en 1986. La politique monétaire est transférée en 1998 à la Banque centrale européenne et l'euro

remplace le franc en 1999.

Depuis 1986, les privatisations ont fait reculer le poids du secteur public dans la sphère productive. Trois

vagues de privatisations : entre 1986 et 1988 (Jacques Chirac est PM), entre 1993 et 1995 (gouvernement

d’Edouard Balladur) et surtout entre 1997 et 2002 (le gouvernement de gauche plurielle de Lionel

Jospin a le plus privatisé, preuve de l’évolution de la gauche sur cette question depuis les

nationalisations de 1981). En 2002, les entreprises publiques ne représentent plus que 8 % de l'emploi total

et 11 % du PIB (contre respectivement 19 % et 25 % en 1985). Parler d'un désengagement de l'État serait

toutefois excessif : les dépenses publiques représentent encore la moitié du PIB en 2002. La dernière

campagne électorale de 2007 montre encore de forts clivages politiques au sujet du rôle de l’Etat dans

l’économie : désengagement accéléré pour Nicolas Sarkozy ou déconcentration dans le cadre d’une

régionalisation accrue pour Ségolène Royal, la question de l’Etat en France est au cœur de tout débat sur les

réformes non seulement économiques et sociales mais aussi touchant à l’éducation et à la vie culturelle

(habile transition vers les parties suivantes)… De toute façon, les aspirations libérales de Nicolas Sarkozy se

sont heurtées dès 2008 à la nécessité pour la puissance publique d’intervenir dans la vie économique pour

enrayer les effets de la crise : le désengagement étatique n’est donc plus au programme, au contraire, certains

estiment que cette crise offre une revanche aux keynésiens, partisans d’un réarmement étatique

(renforcement de l’Etat-Providence).

II. Les mutations sociales

A. Les classes moyennes, entre affirmation et crise

- Les chocs pétroliers font passer la France d’une situation de quasi-plein-emploi (1,6% de la

population active au chômage en 1966) où la pauvreté est passagère, à une situation de chômage

de masse (10,4% en 1986) et structurel : il plombe la croissance et crée une nouvelle pauvreté à

partir des années 1990. La crise dans les bastions industriels finit de décomposer le parti

communiste et démantèles les banlieues rouges. Le chômage marginalise une partie de la

population active non préparée aux mutations dus système technique qui privilégie désormais les

services associés à la troisième phase de l’industrialisation. L’exclusion n’est plus seulement liées

à la perte de l’emploi mais aussi à une « désafiliation » (Robert Castel), à savoir une exclusion des

cercles de sociabilités formés par la famille, les amis, le quartier, le voisinage.

- Après 1945, c’est l’âge d’or des classes moyennes. Les catégories de cadres et des employés

prennent de l’importance ;on a parlé de « classe tampon », qui s’élargit au fur et à mesure de son

accession à la propriété. Certains sociologues (Alain Touraine) estime que dans la société

postindustrielle le conflit central (le conflit de classes) laisserait place à une multitude de

nouveaux mouvements sociaux (féminisme, mvt gay, écologisme, régionalisme, étudiants) à

partir des années 1970 (en fait, 1968 semble ici marquer une charnière). Les historiens

reprennent l’image de la montgolfière pour décrire la société française jusqu’aux années 1980,

puis l’image du sablier ; non seulement la précarité et le chômage touchent les moins qualifiés et

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%