XU, Haiyan, (2005), L`enseignement du français en Chine face à la

XU, Haiyan, (2005), L’enseignement du français en Chine face à la problématique de l’interculturel :

quel rôle jouent les TIC ?, Mémoire DEA : Didactologie des langues et des cultures.

http://didatic.net/IMG/pdf/XUH-DEA.pdf

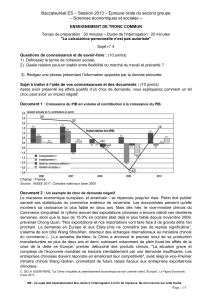

2.3. Aspects des capitaux culturels et sociaux chinois

Pour plusieurs raisons, relatives à l'héritage historico-culturel et à la politique éducative, entre autres, les

Chinois ont formé des habitudes d’apprentissage et des habitudes socioculturelles spécifiques. Afin de

mieux cerner les difficultés que rencontre un apprenant chinois en situation de contact avec des Français,

nous essayerons d’identifier les espaces dans lesquels peuvent survenir des blocages culturels. Nous

illustrerons la présentation de ces espaces par des exemples rencontrés au cours de nos expériences.

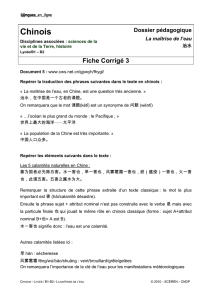

2.3.1. La notion de « face »

Le phénomène de « face » chez les Chinois explique beaucoup de comportements auxquels les

Occidentaux sont peu familiarisés. En plus du « visage », la notion de « face » désigne également « la

réputation et le prestige » pour les Chinois.

La valeur chinoise de la « face » n’a pas son équivalent en Occident. Dans son livre Les Chinois de Paris

et leurs jeux de face, ZHENG Lihua, sociolinguiste chinois, tente de clarifier la notion et la valeur de face

chez les Chinois. D’après lui, la face « correspond à une forme de contrainte ancrée dans la culture et elle

constitue la charpente de la conduite des Chinois dans leurs relations interpersonnelles ordinaires ».

L'auteur détermine trois aspects constitutifs du concept de face, qui sont la réputation morale, le prestige

social et le sentiment personnel.

Certains comportements sont induits par cette valeur socioculturelle qu'est la « face ». Ainsi, dans la

classe, l’acte de demander de l’aide publiquement est considéré comme une marque d’incompétence, et

on risque de faire perdre la face du professeur et la sienne. Il est bon donc de garder la question en tête

ou bien de demander de l’aide au professeur ou à un camarade en privé.

2.3.2. Le hochement de tête

Certains français remarquent que les Chinois hochent très souvent la tête lorsqu’ils écoutent les

interlocuteurs, et qu’ils répondent très souvent « oui » quand on leur demande s’ils ont compris. Souvent,

les interlocuteurs français considèrent ce geste comme une promesse, un engagement ou une

affirmation. En fait, ceci est une habitude qu’ont les Chinois d’acquiescer. Il s’agit le plus souvent d’un

acquiescement à la parole de l’autre. En effet, afin de privilégier la relation, il est habituel en milieu chinois

d’acquiescer à une requête ou une affirmation de son interlocuteur : « Les Chinois ont l’habitude de dire «

oui » à ce que disent les autres, puisque « oui » fait toujours plaisir » (Zheng, 1995, p. 191)

Dans certains cas, le hochement de tête ou le « oui » chinois peut être un accusé de réception signifiant

que le message a été compris mais qu’il ne suscite pas nécessairement l’adhésion.

2.3.3. Les salutations

En ce qui concerne la salutation, les Chinois se saluent le plus souvent par un serrement de main. Plus

souvent, quand des connaissances se rencontrent, elles disent dans leur propre langue : «Tu as mangé

?» ou bien «Où vas-tu ?» --- des phrases qui ne conviendraient pas à une conversation française. Il est

rare de voir des gens s’embrasser ou s’étreindre en public, même entre amis et parents proches. Les

embrassades entre personnes de sexe différent, dans les lieux publics ou dans la rue, qui sont des modes

de salutation fréquents chez les Français, mettent dans l’embarras les Chinois. Dans la tradition chinoise,

le baiser est réservé aux amoureux ou aux jeunes enfants. Même les amoureux s’embrassent, très

souvent, à l’abri des regards.

1

/

1

100%