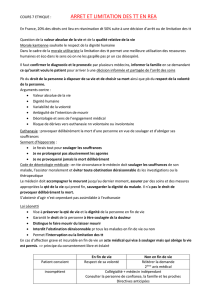

organisation des soins palliatifs en institution

ORGANISATION DES SOINS PALLIATIFS EN INSTITUTION

Séminaire de Formation

Intervention d’Eric Fiat :

« Y a-t-il une éthique spécifique aux soins palliatifs ? »

A la rechercher des fondements philosophiques du soin continu et de l’euthanasie

Ma situation est singulière… J’interviens à l’heure où jadis, le prêtre prenait la parole, pour bénir

l’assemblée des religieux dévoués aux pauvres, aux souffrants, parce que dévoués au Christ.

Diable ! ( si l’on ose dire) : il y a dans nos propos comme une odeur de confessionnal… Nous

allions d’ailleurs citer Paracelse et l’inscription que ce grand médecin de la Renaissance fit graver

sur sa tombe : « Toute médecine est amour ».

Serions - nous entrain d’oublier que depuis 1905… ?

Soyons raisonnables : ne parlons pas de charité, mais de solidarité, plus d‘amour du prochain,

mais de respect, plus d’Hôtels – Dieu, mais d’hôpitaux.

Le recul du religieux, qui pendant des siècles a fondé les valeurs morales, a – t-il privé de

fondement l’éthique de l’action sociale ? Nous voudrions montrer que non, et qu’il y a dans

l’éthique (comme réflexion philosophique sur les valeurs morales) une force de résistance : « la

résistance par la pensée » ( E.Hirsh), pensée qui permet de ne pas perdre le sens de son action

au cœur des contraintes de nos jours ordinaires.

Et c’est alors que la réflexion philosophique trouve peut être sa légitimité : mise à l’épreuve du

réel, particulièrement de la souffrance humaine, que la philosophie nous rappelle le sens de

l’action sociale ! La parole d’un philosophe, parole fragile, désarmée

, n’ayant d’autre force que sa

capacité d’être dite et écoutée (Paul RICOEUR),

aurait-elle donc sa place ici ? Peut-être, en

tentant un travail de définition, de clarification des concepts essentiels en jeu ici.

Quand la mort s’approche…

Le mourant a-t-il besoin d’un philosophe ?

J’en doute…, ou peux en douter.

Je me souviens de cet ami apprenti-philosophe, demandant à ma grand-mère après la mort de

mon grand-père : « et quelles conclusions philosophiques cela t’inspire-t-il ? »

Conduite scandaleuse, inadmissible entre toutes.

Devant le scandale de la mort d’autrui, peut-être le philosophe ferait-il mieux de se taire. « Ni le

soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face », disait La Rochefoucaud. Et de même que le

soleil ne peut se regarder qu’au travers de ces filtres que sont les lunettes, de même le cadavre

du proche ne peut se regarder qu’au travers du filtre des larmes. Et peut être comprend-on alors

que les yeux ne sont pas faits pour voir mais pour pleurer.

En tout cas, le « sujet de la mort » ( le sujet …le terme déjà ne convient pas…), l’approche de la

mort oblige le philosophe à cesser d’être ce qu’il est trop souvent : un esthète ès concepts, qui

manipule concepts et références sans toujours se demander si une réalité humaine quelconque

les habite.

Quand s’avance la mort, la mort au goût de sel, la mort au noir suaire, la bouche terreuse, le

philosophe doit-il alors se taire ?

Les pasteurs parlent parfois du sentiment de dénuement qu’ils éprouvent devant le mourant, de

leur pauvreté en gestes qui apaisent et ritualisent l’approche de la mort… Que dira-ton du

philosophe ?

Au moins les pasteurs représentent-ils une institution, une église ; au moins sont-ils en quelque

chose les représentants, les porte-parole d’une Parole qui les précède, leur est extérieure et

supérieure : la Parole de Dieu.

Mais le philosophe ne représente personne ! Quelle que soit son orientation philosophique, il est

à jamais le disciple lointain du vieux Socrate, de cet homme qui ne savait rien, doutait de tout :

Un va-nu-pieds, qui tente de se tenir debout dans l’incertitude objective.

Oh bien sur on peut être philosophe et chrétien… A être philosophe, on n’en est pas moins

homme. Et la spéculation sera peut-être toujours en retard sur le témoignage, quand elle

n’apparaît pas purement et simplement indécente : demande-t-on au mourant de spéculer ?

LEVINAS parlait de

la dureté de la philosophie, et des consolations de la religion.

Sans doute est-

il difficile de vivre longtemps dans le vertige du doute et de l’angoisse, auquel souvent conduit

l’approche de la mort ; et sans doute alors la parole, le rite religieux apportent-t-ils une aide

salutaire.

Mais c’est en philosophe qu’il me faut parler.

Aussi mon propos ne peut-il que faire contrepoint à ceux des représentants des églises : c’est

pour l’athée ou pour celui qui en chacun d’entre nous doute, qu’il me faudra parler.

Il n’existe point de médecine chez les animaux : aussi nos frères vagabonds, lorsque la mort

approche, errent-ils à la recherche d’un endroit pour se coucher, et pour mourir. Comme le disait

le Docteur Gilbert DESFOSSES, la mort humaine est en revanche de moins en moins souvent une

mort

naturelle

: la mort humaine s’accompagne de plus en plus souvent de décisions médicales,

quand elle n’en résulte pas.

Voici la grand-mère sur son lit d’hôpital, qui attend inconsciemment la mort, la mort au goût de

sel, la mort au noir suaire, la mort à la bouche terreuse : son chignon est tombé, j’aperçois de

longs cheveux blancs que je n’avais jamais vus… Comment une médecine digne de ce nom, c’est-

à-dire une médecine rapportée à ses fondements éthique même, doit-elle aborder cette réalité

bouleversante ? Le grand Emmanuel Levinas disait que pour accéder à son humanité, l’homme

doit se laisser troubler par un appel venu d’autrui (autrui, le prochain que je ne peux laisser à sa

solitude, à sa souffrance), et parlait alors de la vocation médicale de l’homme ; et soulignait le

terme.

Il apparaît donc très clairement qu’à l’origine de toute médecine digne de ce nom, se trouve bien

une démarche éthique : car

l’objet

de la médecine, c’est autrui (et non pas un ensemble

d’organes) ; son

mobile,

c’est la compassion devant la souffrance d’autrui

;

son

but,

la santé

d’autrui.

Mais ce rappel suffit-il ? Certes non ! car le rappel des fins suprêmes de la médecine ne donne

pas réponse à la question éthique fondamentale :

Que faire ?

Point de réponse toute faite à cette angoissante question ! Pas d’éthique sans dilemmes, sans

conflits de conscience ! D’abord, se laisser interroger, inquiéter, interpeller par le mortel, par

l’autre (qu’en bon laïc je n’appellerai pas le prochain). Et qu’attend généralement l’autre, celui qui

souffre, et m’appelle ? Qu’on intervienne sur les processus à l’œuvre en lui, quand ceux-ci

tendent à lui faire perdre sa

dignité

de sujet. Faire en sorte que sa vie soit encore une existence,

faire en sorte que sa vie lui permette d’assumer sa destinée historique, quelle qu’elle soit : voilà

bien les missions de la médecine. Oh certes, il arrive qu’il souffre à n’en pas pouvoir le dire à n’en

pas pouvoir se plaindre, que son indignité le pousse à se cacher (comme le pauvre Martin de

Brassens, qui creuse lui même sa tombe, « en faisant vite, en se cachant/pauvre Martin, pauvre

misère ») ; ou bien qu’il dise sa souffrance dans les formes d’une violence inouïe,

déstabilisante…et qui mettent en péril la dignité du soignant lui-même. Mais justement,

approchons pour commencer cette notion de

dignité

.

De la dignité

L’a-t-on assez remarqué ? C’est au nom de la même valeur, la valeur de la dignité humaine, que

parlent les partisans de l’euthanasie et argumentent ceux du soin continu… Unis les uns aux

autres pour refuser toute forme d’acharnement thérapeutique

1

, les partisans de l’euthanasie et

ceux des soins continus s’opposent dans leur conception même de la dignité.

Allons vite à l’essentiel : en première approche, la question nous semble devoir être posée de la

manière suivante : le concept de dignité est-il un concept ontologique ou relationnel ? La dignité

d’un homme se trouve-t-elle dans la possession de qualité particulière, dont la perte entraînerait

logiquement l’indignité du sujet ou dans le regard d’autrui sur ce même homme ?

C’est cette même question qu’aborda en son temps un excellent auteur, que vous reconnaîtrez

1

De la dignité humaine, les acharnés se moquent, qui confondent la science (qui s’occupent des maladies),

et la médecine (qui s’occupe des malades), et prennent le moyen (la technique) pour la fin.

sans peine…

Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramée,

Sous le faix du fagot aussi bien que des ans,

Gémissant et courbé, marchait à pas pesant,

Et tâchait de gagner sa chaumine enfumée.

Il met bat son fagot, il songe à son malheur.

« Quel plaisir a-il eu depuis qu’il est au monde ?

En est-il un plus pauvre en la machine ronde ?

Point de pain quelquefois, et jamais de repos. »

Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts. le créancier et la corvée

Lui font d’un malheureux la peinture achevée.

Il appelle la mort. Elle vient sans tarder, lui demande ce qu’il faut faire.

« C’est, dit-il, afin de m’aider

A recharger ce bois : Tu ne tarderas guère. »

Le trépas vient tout guérir : mais ne bougeons d’où nous sommes :

Plutôt souffrir que mourir,

C’est la devise des hommes.

Jean de la Fontaine, Fables, Livre I, fable 16.

Pourtant, La Fontaine nous propose en ses Fables des histoires d’une toute autre portée…tenez,

celle-ci par exemple :

Un mourant, qui comptait plus de cent ans de vie,

Se plaignait à la Mort que précipitamment

Elle le contraignait de partir tout à l'heure,

Sans qu'il eût fait son testament,

Sans l'avertir au moins.[…]

-Vieillard, lui dit la Mort, je ne t'ai point surpris;

Tu te plains sans raison de mon impatience:

Eh! n'as-tu pas cent ans? Trouve-moi dans Paris

Deux mortels aussi vieux; trouve m'en dix en France. […]

Allons, vieillard, et sans réplique.

Il n'importe à la République

Que tu fasses ton testament.»

La Mort avait raison. Je voudrais qu'à cet âge

On sortît de la vie ainsi que d'un banquet,

Remerciant son hôte, et qu'on fît son paquet;

Car de combien peut-on retarder le voyage?

Tu murmures, vieillard! Vois ces jeunes mourir,

Vois-les marcher

,

vois-les courir à leur trépas […]

J'ai beau te le crier; mon zèle est indiscret:

Le plus semblable aux morts meurt le plus à regret

.

Jean de la Fontaine, Fables, Livre VIII, fable 2.

Alors ? La Fontaine en appelant sereinement la bonne mort (en grec euthanasie), ou La Fontaine,

comme dans la fable précédente, en avocat de la vie, quelque difficile soit-elle ? (On se

souviendra de ces autres vers, où notre auteur s’écrie :

Qu’on me rende impotent, Cul de jatte,

goutteux, manchot, pourvu qu ‘en somme, Je vive, c’est assez, je suis plus que content. Ne viens

jamais, ô mort : on t’en dit tout autant.)

Mais la Fontaine pose les problèmes, plutôt qu’il ne les résout ; il est écrivain, plutôt que

philosophe… Il assume les difficultés, les contradictions de la vie morale, ne donne pas de loi

générale… Donnons donc la parole à des maîtres reconnus, et revenons à la notion centrale de

dignité.

Il revient à ces deux penseurs majeurs que furent Kant et Hegel de nous avoir dit ce qu’il en était

de la dignité. Pour Emmanuel Kant (1724-1804),

tous

les hommes sont

dignes

et doivent être

respectés

. Le respect est le sentiment moral ; il s’adresse à tous les hommes (mais seulement

aux hommes…nous n’insisterons pas, car nous ne sommes pas entre vétérinaires) ; il ne

comporte pas de degré (si je n’admire ni n’aime également tel homme et tel autre, le respect que

je dois leur porter ne saurait en revanche différer).

Pourquoi ? Parce que le respect est « le tribut » que je dois payer à l’

Autre

en tant qu’il est

habité par la raison et la loi morale. Bien sûr, tous les hommes ne sont pas également à l’écoute

de la voix de cette loi morale et c’est pourquoi, je ne saurais les admirer tous également, ni les

avoir pour amis ; Mais cela ne laisse pas d’en faire des êtres de raison.

A la fameuse question : tous les hommes se valent-ils ? Notre auteur nous répond alors que

précisément, lorsqu’il s’agit de l’homme, il est toujours délicat de penser les choses en termes de

valeur :

les choses ont un prix, mais l’homme a une dignité.

Laquelle dignité ne comporte

ni degré ni partie : logique du tout ou rien, qui conduit Kant à reconnaître la même dignité à tous

les hommes, et aucune dignité aux choses et aux bêtes sans raison. On voit ici Kant renverser le

concept de dignité : d’abord aristocratique (« c’est l’homme très digne… ») ce concept devient

sous la plume d’Emmanuel Kant un concept démocratique. Tous les hommes sont dignes, en tant

qu’êtres de raison, et ils le sont également.

La langue courante hésite pourtant : on y affirme et que tout homme a une dignité, et que

certaines familles sont dignes, d’autres pas… Le concept de dignité discrimine, parfois ! Tel

pauvre aurait su garder sa dignité, tel autre pas ! Dire de même que cette vieille anglaise est

une femme très digne, c’est encore introduire des nuances, des différences de degré, entre le

plus et le moins digne. Au reste les dictionnaires nous proposent du mot dignité les synonymes

suivants : grandeur, majesté, componction, noblesse, et encore réserve, retenue. Or à l’évidence

grandeur, componction et plus encore noblesse et majesté ne saurait sans contradiction qualifier

tous les hommes

. Concept décidément fort délicat que celui de dignité, dont la démocratisation

est peut-être le geste fondateur de notre démocratie moderne.

Kant nous aide à échapper à ces difficultés en faisant dériver la dignité de l’homme de la simple

présence en lui de la loi morale ; or la loi morale parle dans le cœur de tout homme, elle habite

tout conscience « même la plus commune ». Voilà pourquoi tous les hommes (tous les êtres de

raison) sont dignes

2

. On peut donc bien estimer la valeur d’un tableau, d’un taureau sur la foire,

mais la dignité de l’homme est au-delà de toute estime. L’homme est hors de prix ; tout calcul

économique sur lui est une non reconnaissance de cette dignité. Bien sûr on ne saurait admirer

également tous les hommes, et seuls quelques-uns uns peuvent être pris pour exemples,

car

tous les hommes ne sont pas également dignes de leur dignité …

Mais on ne saurait confondre

admiration et respect

3

.

Il est donc capital de rappeler que pour Kant, l’âge, le sexe, la condition sociale, le passé, les

capacités intellectuelles de la personne ne font rien à l’affaire : tout homme possède de manière

intrinsèque, une dignité ; et tous les hommes sont également dignes. Notre auteur en déduit

l’idée selon laquelle il ne faut pas réduire un être à son crime, ni même à la somme de ses actes

(laïcisation de l’idée monothéiste selon laquelle juger un acte est humain, mais juger un homme

est divin) ; et nous invite à traiter autrui comme fin en soi, et jamais seulement comme moyen

(interdit de l’esclavage ou de toute autre forme de réduction d’autrui au statut d’instrument).La

prostituée a donc une dignité égale a celle de Madame De Bonne Famille, même si peut être elle

n’est pas tout à fait digne de sa dignité. Affirmer « j’ai ma dignité », c’est en quelque manière se

rassembler autour de quelque chose qui en soi est, sinon sacré, du moins indisponible ; c’est

faire valoir, en serrant les poings et les fesses qu’il y a en soi même quelque chose dont l’autre

ne saurait disposer à merci. On trouvera de tout cela une admirable illustration dans la nouvelle

de Maupassant,

la maison Tellier

: Ces dames de petite vertu, dans le train ou elles « prennent

contenance »

4

, puis dans l’église où a lieu la communion solennelle, ne sont plus des corps à la

2

Tous les hommes, mais aussi : seuls les hommes. Nous ne sommes pas entre vétérinaires, et n’insisterons donc pas sur ce point. Voir, pour approfondissement, le récent livre

d’Elisabeth de Fontenay,

le silence des bêtes, Paris, Fayard, 1998, p 517 à

527.

3

Serait à faire une lecture kantienne du serment d’Hippocrate : en médecine, on doit soigner L’autre, on doit soigner tout homme. Un médecin républicain espagnol racontait un

jour que s’il avait eu à soigner un franquiste il l’aurait en effet soigné… avant de le faire fusiller

4

Admirable expression ! Prendre contenance c’est bien se rassembler autour de ce qui est en soi, indisponible pour autrui ou devrait l’être : Une intériorité pure.

disposition des hommes, mais des êtres d’esprit, possédant de manière intrinsèque une dignité

égale à celle de tous les autres être d’esprit.

5

La dignité nous semble donc la traduction laïque de l’idée monothéiste selon laquelle il a, en tout

homme, quelque chose de sacré, c’est-à-dire d’intouchable, d’indisponible : l’image et la

ressemblance de dieu.

On dit en effet que la dignité de l’homme est inaliénable, universelle, inconditionnée, absolue :

sacrée, donc … mais l’on ose plus employer ce mot.

L’héritage judéo-chrétien

Nous savons ce que cette formule a de trop commode ; mais ce que les fils d’Abraham (juifs,

musulman, chrétiens) nous ont apporté d’essentiel, ce qui leur est commun c’est la conviction

suivante : chaque homme est une personne, un être unique, irremplaçable. En d’autre termes, il

y a en chaque homme quelque chose qui transcende son enracinement dans une cité

particulière, ce qui interdit de le traiter simplement comme un

moyen

au service de la

communauté. Ce qui fait de l’humanité, la dignité de l’homme n’est pas la cité, mais le fait d’avoir

été crée à l’image et à la ressemblance de dieu.

Cette idée n’annule nullement la nécessité de la citée ; le passage du monde clos à l’univers infini

ne la rend pas caduque, mais modifie nettement le sens de sa fonction : désormais, la cité aura

pour tâche première de garantir les droits attachés à la personne comme telle, de garantir le

respect de la dignité de chacun.

Pour le dire vite, si les fils d’Aristote font de la cité le fondement de la dignité de l’homme, les fils

d’Abraham la considèrent plus volontiers comme l’institution devant garantir une humanité (une

dignité) constituée en dehors d’elle.

Cet au-delà de la cité est, pour les uns, Dieu lui-même. Pour les autres parmi lesquels on compte

bien entendu nombre des révolutionnaires français, il a pour nom l’humanité. On mesure donc

ce que l’idée de

droits naturels de l’homme

doit au passage au monde polythéiste (chaque cité se

créant sous les auspices d’un Dieu Particulier : Athéna pour Athènes, etc.) au monde monothéiste

(où les hommes sont crées par le même Dieu) ; mais on comprend également que l’idée de

droits naturels de l’homme, quoique invention du monothéisme, n’est pas plus monothéiste que

l’algèbre est arabe, quoique invention des arabes.

L’héritage monothéiste nous semble donc se résumer dans cette idée selon laquelle l’éthique est

en vérité respect inconditionné, absolu de l’homme, et que l’acte, vraiment moral est pour eux

l’acte qu’aucun contrat, aucune règle, aucune loi, aucune norme n’imposent. Il y a en tout

homme un infini qui oblige et me fiat responsable de lui. Souvenons-nous que l’un des plus

beaux livre de Levinas s’appelle

Ethique et infini

.

Particulièrement le christianisme nous apporte le thème suivant : aucun homme ne peut

descendre assez bas pour échapper à l’amour de Dieu. Ce que les chrétiens appellent la Kénose,

c’est ce mouvement par lequel Dieu s’abaisse, se vide de sa substance par amour des hommes :

le Dieu tout puissant, créateur du ciel et de la terre. ; cet enfant pauvre sur un lit de paille que

les peintres magnifieront jusqu’à le faire briller comme l’or ; et cet homme crucifié, qui meurt de

la mort des réprouvés, couvert de sueurs, de sang et de crachats : c’est le même ! Aucun homme

ne perd sa dignité aux yeux de Dieu, car aucun homme ne peut descendre plus bas en apparente

indignité

que le Christ.

En l’homme, un noyau infracassable ; quelque chose d’indisponible, de sacré, autour de quoi

l’homme qui s’écrie « j’ai ma dignité » se rassemble, se ressaisit. Dieu sait qu’il arrive que la

personne malade, trahie par son propre corps, se sente comme disloquée, morcelée ; invoquant

sa propre dignité, elle se rassemble autour de ce noyau dont nul ne saurait disposer. On se drape

dans sa dignité : pudeur et dignité sont liées, le non-respect de l’une entraîne une offense de

l’autre. Suis-je ce corps exposé, examiné, décomposé au grès des spécialisations médicales, objet

d’investigations gênantes, voire humiliantes ? Vous me

connaissez

comme simple agrégat

d’organes plus ou moins abîmé,

re-connaissez

comme sujet ! Adressez-vous au sujet que je suis.

5

Voir le film magnifique de Max Ophuls, le plaisir, tiré de la nouvelle en question avec D. Darrieux. M Renaud et J. Gabin. Par leur refus de certaines pratiques sexuelles

(« j’embrasse pas ») ou par d’étranges pudeurs placées en des lieux de leur corps ou de leur vie qu’elles veulent préserver, les prostituées demeurent à tous jamais les grandes

sœurs des jeunes communiantes, à la pureté et la fraîcheur bouleversantes.

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%