Chapitre XI Maladies cutanées allergiques : urticaires, eczémas

Chapitre XI

Maladies cutanées allergiques : urticaires, eczémas, prurigos

Les urticaires

Les urticaires sont produites tant par mécanismes allergiques que par des

mécanismes non allergiques, ce qui est d’ailleurs plus fréquent, mais elles ont en

commun l’aspect relativement uniforme de l’éruption clinique sous la forme de plaques

d’urticaire (voir la sémiologie cutanée) et le facteur pathogénétique commun, la libération

d’histamine des mastocytes dermiques. Le nom provient du latin urtica, ortie, la plaque

de l’urticaire étant analogue à l’éruption qui apparaît après la piqûre de l’ortie, à la

différence qu’elle est prurigineuse et non pas douloureuse.

Etiopathogénie

Environ 20% des urticaires sont produites par un mécanisme allergique, et le reste

de 80% sont non allergiques.

Dans le cas des urticaires allergiques intervient l’un des mécanismes suivants :

-la réaction d’hypersensibilité de type I (anaphylactique) entraînée par les IgE

fixées avec le bout Fc sur les mastocytes. Les allergènes reconnus par le bout Fab

peuvent être des allergènes inhalés, des allergènes alimentaires, médicamenteux,

parasitaires, rarement viraux ou bactériens. La fixation de l’un de ces allergènes sur le

bout Fab de la IgE induit le signal de dégranulation du mastocyte avec libération

d’histamine, sérotonine, héparine, diverses quinines pro inflammatoires, le rôle de base

étant celui de l’histamine dans la production d’une réaction inflammatoire aiguë avec

vasodilatation, la croissance de la perméabilité capillaire et l’œdème.

-la réaction d’hypersensibilité de type III par des complexes immuns circulantes

qui activent le complément avec la production de grandes quantités de fractions C3a et

C5a, appelées anaphylatoxines grâce à leur capacité d’induire directement la libération

d’histamine mastocytaire.

Dans le cas des urticaires non allergiques peuvent intervenir plusieurs facteurs.

Ainsi dans la plupart des cas, il s’agit de substances directement libératrices d’histamine

comme : le iode de tous les produits radiologiques de contraste iodés, certains

médicaments (la morphine et les morphinoïdes, la codéine, la vitamine B1, la

vancomycine, l’aspirine, l’atropine, la papavérine etc.), des venins d’insectes, des

produits alimentaires marins (crustacées, fruits de mer etc), tous les fruits rouges des bois

(framboises, fraises, etc) et probablement d’autres pas encore identifiés.

Dans le cas des urticaires « physiques » (au froid, à la chaleur, à la pression aux

vibrations) intervient plus probablement l’acétylcholine (il paraît que ces malades ont un

relatif déficit de cholinestérase tissulaire), qui favorise la libération d’histamine

mastocytaire.

Dans le cas de l’œdème Quincke héréditaire (qui peut associer également des

plaques d’urticaire) intervient un déficit congénital de l’inhibiteur de C1 – estérase qui ne

freine plus l’activation apparemment spontanée du complément.

Manifestations cliniques

L’éruption de n’importe quel type d’urticaire est relativement uniforme : une

plaque érythémateuse nettement délimitée, avec le centre temporairement blanc (par la

vasoconstriction mécanique due à l’œdème brusquement constitué), installée rapidement,

prurigineuse et qui persiste à partir de quelques minutes jusqu’à quelques heures (on

accepte un maximum de 24 heures pour les urticaires proprement dites). Le nombre des

plaques peut varier de quelques unes a des centaines, plus ou moins disséminées sur le

corps. Selon la dimension des plaques, on décrit des formes d’urticaire pseudopapuleuse

(des plaques petites de la dimension des papules) ou l’urticaire gigantesque avec des

plaques d’un diamètre de dizaines de centimètres.

Rarement apparaissent des formes d’urticaire bulleuse (avec des bulles séro-

citrines à la surface des plaques) ou hémorragiques (des bulles à contenu hémorragique).

L’éruption de l’urticaire typique en plaques est parfois accompagnée de l’œdème

Quincke, l’équivalent d’une plaque d’urticaire dans laquelle est impliqué le plexus

vasculaire dermique profond avec la constitution de l’œdème inflammatoire à la jonction

dermo-hypodermique. L’œdème Quincke est localisé dans des zones avec du tissu cutané

lâche, respectivement aux lèvres, paupières, langue, pharynx, glotte, la zone génitale et de

manière particulière il n’est pas accompagnée du prurit. L’urgence majeure est constituée

par la localisation glottique qui produit de l’asphyxie mécanique et impose le traitement

d’urgence.

La plus importante classification est celle évolutive : on parle d’urticaire aiguë

dans le cas d’un épisode unique ou avec des récidives qui disparaissent spontanément

avant 6 semaines et d’urticaire chronique dans laquelle les éruptions récidivent après 6

semaines, d’habitude le long des années.

D’habitude l’état général des malades avec urticaire est bon mais dans les formes

étendues peuvent être associés : de la fièvre, céphalée, des arthralgies aux doigts des

mains, éventuellement de la diarrhée.

La complication majeure est représentée par le choc anaphylactique, qui peut être

lui aussi allergique ou non allergique, dans le cas duquel par déversement massif

d’histamine apparaît une vasodilatation cutanée généralisée avec la séquestration du sang

dans les plexus cutanés et choc hypovolémique consécutif. Le malade, avec ou sans

œdème Quincke, devient rapidement érythrodermique, tachycardique et avec TA en

diminution dramatique.

Formes particulières d’urticaire

Les urticaires physiques :

-l’urticaire factice (dermographisme) est une forme d’urticaire à la pression dans

laquelle à l’endroit d’un grattage cutané occasionnel se développent des plaques

d’urticaire linéaires, ayant la forme de la ligne de grattage prurigineuse et qui persiste

environ 1-2 heures ;

-l’urticaire au froid (a frigore) qui peut être congénitale, mais plus fréquemment

elle est due aux cryoglobulines sériques. Comme très fréquemment les cryoglobulines

sont un marqueur indirect de la présence du virus de l’hépatite C (avec hépatite active ou

seulement comme porteur sain) cette forme d’urticaire impose la détermination des

anticorps anti-HCV ;

-l’urticaire solaire est encadrée dans le groupe plus étendu des éruptions

polymorphes à la lumière, mais elle est rare ;

-l’urticaire aquagénique apparaît au contact avec l’eau, même pure, quelle que

soit la température de celle-ci, et elle est également rare ;

-l’urticaire de contact au chaud est possible, mais extrêmement rare ;

-l’urticaire cholinergique est relativement fréquente et apparaît dans les conditions

dans lesquelles la température du corps augmente temporairement (des bains brûlants,

l’effort physique, la fièvre, parfois le stress ).

Explorations de laboratoire dans les urticaires

Dans les urticaires allergiques sont utiles les tests allergologiques du type patch-

test aux allergènes aériens (pollens, poussière de la maison, extrait de Dermatophagoides,

un microacarien commensal dans toutes les habitations humaines), alimentaires (œufs,

viandes, lait), médicamenteux en fonction de l’anamnèse, investigations bactériologiques,

mycologiques et spécialement parasitologiques.

Le traitement dans les urticaires et le choc anaphylactique

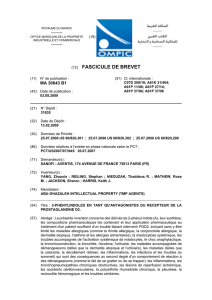

Le traitement pathogénétique de base dans toutes les formes d’urticaire est

constitué par les antihistaminiques anti-H1, des médicaments qui bloquent

compétitivement les récepteurs tissulaires H1 d’histamine.

Les antihistaminiques de la première génération ont des effets sédatifs marqués,

car ils transpercent la barrière hémato- encéphalique et agissent sur les récepteurs H1 de

l’encéphale. À cause de l’effet sédatif, ils ne sont pas administrés de manière ambulatoire

chez les chauffeurs, les personnes avec une activité physique complexe ou avec de

l’activité intellectuelle. De tels histaminiques sont : romergane, ciproheptadine,

difenhydramine, nilfane, clorfeniramine, clorfenoxamine, hydroxisine, doxépine. Les

antihistaminiques de la deuxième génération ne transpercent pas la barrière hémato-

encéphalique et ils sont non sédatifs. Ce sont : loratadine, desloratadine, cetirizine,

terfénadine, l’astémizole et l’ébastine. La terfénadine et l’astémizole peuvent provoquer

chez les malades avec des affections cardiaques des troubles de rythme, avec

l’augmentation de l’intervalle QT jusqu’à la « torsade des bouts », risque accru en

association avec kétoconazole, macrolides ou hypopotassémie.

Dans les urticaires aiguës les antihistaminiques sont administrés per os 1-6

semaines, jusqu’à la disparition complète des éruptions. Dans les urticaires chroniques les

traitements de longue durée, de 3-12 mois, peuvent mener à la guérison. Alternativement

on administre des traitements de manière intermittente à l’occasion des récidives. La

corticothérapie générale ou locale n’est pas indiquée.

Dans le cas du choc anaphylactique ou de l’œdème Quincke, particulièrement sa

forme glottique, on administre d’urgence : intramusculaire 2 ml Adrénaline 1 : 1000,

dissolue dans 10 ml sérum physiologique, puis intraveineux 100 mg hémisuccinate de

hydrocortisone toutes les 10 minutes jusqu’à un maximum de 1000 mg, en suivant la

disparition de l’œdème Quincke et respectivement le retour des valeurs TA et une

ampoule intramusculaire d’un antihistaminique injectable (Romergan ou Tavegyl). La

trachéostomie d’urgence est une alternative en cas d’absence de la médication adéquate.

Les eczémas

Les eczémas sont des éruptions cutanées en plaques érythémateuses squameuses

toujours délimitées de manière diffuse, et avec une surface sèche, rugueuse, d’habitude

prurigineuses, et qui peuvent présenter ou non des phases d’aiguisement marquées de

l’apparition de vésicules à leur surface.

Selon leur pathogenèse et leur aspect clinique on distingue quatre grandes

catégories d’eczémas :

-les eczémas de contact : impliquent clairement un mécanisme de sensibilisation

de type IV transmis cellulairement par les lymphocytes T aux allergènes ou aux haptènes

du milieu externe ;

-l’eczéma atopique : apparaît sur un fond génétique prédisposant qui implique des

disfonctionnements de l’appareil immunitaire cellulaire et humoral, avec l’apparition

d’une réponse immunitaire excessive aux allergènes habituels du milieu externe ;

-les eczémas vulgaires : leur mécanisme pathogénétique est inconnu, il est

possible qu’interviennent parfois des sensibilisations aux foyers infectieux chroniques

internes, et d’autres fois une perte transcutanée excessive d’eau ;

-l’eczéma séborrhéique : apparaît sur un terrain séborrhéique prédisposé par la

sensibilisation à une levure saprophyte, Pityrosporon ovale.

L’eczéma (la dermatite) de contact allergique

Fréquemment cet eczéma est de nature professionnelle (l’allergène causal est

l’une des substances du lieu de travail et l’eczéma apparaît en relation directe avec

l’exercice d’une certaine profession), mais il peut être également accidentel, par la

sensibilisation aux allergènes ménagers ou de l’environnement. La liste des allergènes de

contact mis en évidence compte environ 4000 substances diverses et elle est en continue

croissance. Il y a par exemple le caoutchouc synthétique (avec environ 300 sensibilisants),

les matières plastiques, les colorants des matériaux textiles, les résines époxydiques, tous

les détergents ménagers, presque tout produit cosmétique, de nombreux médicaments

d’usage général ou local. Les haptènes jouent également un rôle important et le plus

fréquemment impliqués haptènes sont les ions de chrome, nickel et cobalt (présents dans

le ciment des constructions mais aussi dans de nombreux objets d’usage esthétique

(bracelets, anneaux, boucles d’oreille etc).

L’eczéma de contact, professionnel ou accidentel, est caractérisé par le fait qu’il

apparaît seulement chez certaines personnes qui viennent en contact avec l’allergène

causal, nécessite une période de « latence immunologique » de minimum trois semaines

(mais qui peut arriver jusqu’à plusieurs années), dépasse la zone de contact direct et tend

à s’auto- entretenir même après la disparition de l’agent causal. La sensibilité en cause ne

disparaît plus jamais, de sorte que l’eczéma récidive à toute réexposition ultérieure, toute

tardive qu’elle soit.

L’aspect clinique est celui d’un eczéma vulgaire qui parcourt toutes ses étapes

d’évolution : la phase aiguë avec un placard érythémateux avec des vésicules, la phase

subaiguë avec un placard érythémateux et la formation de squamo-croûtes, la phase

chronique de placard érythémateux diffus, couvert d’un dépôt abondant de squames

sèches, blanches, à plusieurs couches et adhérentes, qui se perdent progressivement dans

le tégument normal d’autour et la phase hyperchronique du lichenification, dans laquelle

le quadrillage physiologique de la peau devient évident à l’œil nu.

Le caractère professionnel d’un eczéma est certifié par des tests épicutanés

positifs, réalisées avec ce qu’on appelle les « batteries d’allergènes professionnels »,

standardisées selon le type de la profession.

L’eczéma (la dermatite) de contact orthoergique

Dans ce cas il ne s’agit pas d’allergisation mais d’une dermatite produite par des

irritants premiers (obligatoires) comme les acides et les bases forts, les sels caustiques ou

les récurrents abrasifs. Comme aspect clinique, il imite parfaitement les phases aiguë,

subaiguë ou chronique de l’eczéma de contact, mais l’éruption apparaît chez toutes les

personnes qui entrent en contact avec l’agent causal (par exemple l’acide sulfurique), elle

apparaît rapidement pendant quelques heures, disparaît pendant quelques jours et est

limitée au lieu du contact direct avec l’agent causal.

Le traitement des eczémas de contact allergiques et orthoergiques consiste dans

l’évitement du contact direct avec l’agent causal et l’application de dermatocorticoïdes de

classe II ou III jusqu’à la disparition de l’éruption.

L’eczéma (la dermatite) séborrhéique

Il est relativement fréquent, (1-3% de la population), atteint les deux sexes, peut

apparaître à tout âge après la puberté, après quoi il récidive de manière chronique

indéfiniment et il a quelques particularités.

Dans l’étiologie sont impliqués la sensibilité à Pityrosporon ovale et le terrain

séborrhéique, ce qui explique sa récurrence hyperchronique : même après la plus efficace

thérapie antimycosique le tégument sera recolonisé avec cette levure saprophyte et

l’eczéma récidivera. Un facteur important d’aggravation est le stress psychique et parfois

les formes extensives et résistantes à la corticothérapie locale apparaissent en corrélation

avec des cancers pulmonaires.

L’eczéma séborrhéique se manifeste par des plaques érythémateuses squameuses,

discrètement prurigineuses à localisation typique : sur le cuir chevelu, sur les sourcils, sur

le front (la zone entre les sourcils), dans les fossés nasolabiaux, dans le conduit auditif

externe et rarement sur le thorax antérieur, où il prend un aspect de plaques rondes « en

médaillon ». À la différence d’autres eczémas, il ne traverse jamais la phase aiguë avec

vésiculation.

Le traitement est en deux phases : d’attaque avec un dermatocorticoïde de

puissance moyenne ou faible pendant une semaine, et le deuxième phase d’entretien avec

un antimycosique topique (Kétoconazole, bifonazole etc) encore trois semaines pour

l’élimination de la levure, de sorte que la période de rémission soit de longue durée.

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%