Géographie : Les acteurs mondiaux

Géographie : Les acteurs mondiaux

Introduction :

Defarges et Moreau définissent la mondialisation comme « l’ensemble des processus

multipliant les réseaux, les interdépendances entre toutes les parties de la terre, créant

progressivement un espace mondial unifié d’échanges et appelant des réglementations,

des coopérations planétaires » Cette mondialisation n’est pas un processus qui

s’accomplit tout seul mais bien un mouvement mené par des acteurs mondiaux c'est-à-dire

si l’on reprend le texte de GEMDEV : Un acteur qui mène une action construite par un

processus d’interaction des différents acteurs et qui suppose une intentionnalité.

Le développement des échanges et de la communication à l’échelle non plus nationale

mais mondiale a fait apparaître des acteurs mondiaux qui jouent un rôle de plus en plus

important que ce soit sur le plan économique, politique ou culturel. Cet accroissement des

échanges tend vers une multiplication des réseaux qui lient entre eux les acteurs

mondiaux. Cependant, cette organisation du monde en réseaux qui est considéré par J.

Lévy, ……….comme le 3ème modèle du monde semble de plus en plus fortement

transcender par la constitution d’une « société monde" . En effet, les acteurs mondiaux de

par leur importance croissante entraînent le monde et les sociétés vers la définition d’une

nouvelle géographie et d’une nouvelle manière de concevoir l’espace.

Mais l’hétérogénéité de ces acteurs mondiaux les poussent à poursuivre des stratégies

mondiales différentes. On peut donc se demander Qui sont ces acteurs mondiaux ?

Quelles relations entretiennent-ils dans la gestion des enjeux mondiaux ? En quoi

peut-on dire qu’ils entraînent le monde dans une dynamique qui les porte vers la

réalisation du 4ème modèle décrit par Jacques Lévy à savoir la réalisation d’une

société monde ?

Ces 3 questions que nous nous poserons tout au long de cet exposé nous ont conduit à

organiser un plan autour des 3 axes suivants :

Typologie des acteurs

Relations : coopération et confits

Les acteurs ont –ils une intention du monde, le porte-t-il vers une société civile

internationale

I. Qui sont les acteurs ? Typologie

A. Les acteurs mondiaux étatiques en perte de leur souveraineté

Etats

G7-Forum de Davos ?

Les organisations régionales : une solution à la perte de la souveraineté ?

Mercosur

Alena

UE

B. Les acteurs mondiaux : institutions à caractère gouvernemental, du principe de

souveraineté (multilatéralisme) à une légitimité fondée sur le principe de responsabilité

ONU

OMC-FMI-Banque mondiale

Cour pénale internationale

C.Les acteurs mondiaux non institutionnels

Des acteurs économiques apatrides ?

FMN

Les réseaux d’informations et d’influence

médias

Eglises

diaspora

Les acteurs sociaux organisés autour d’enjeux mondiaux

ONG

écologistes et alter mondialistes

II. Des acteurs mondiaux organisés pour répondre à des enjeux mondiaux mais qui

n’ont pas tous les mêmes objectifs

A. Organisation autour d’enjeux communs : la coopération

Les acteurs mondiaux établissent entre eux une coopération de plus en plus exacerbée qui est

rendu nécessaire par la multiplication d’enjeux communs.

Le meilleur exemple de cette coopération est bien sûr la coopération économique qui n’a

cesse de croître depuis les années 1950.

Entre les Etats : s’organisent des coopérations régionales qui tendent à jouer un rôle sur le

plan mondial. On constate comme le souligne Gemdev dans Mondialisation : les mots et les

choses « une tendance à la réunion des Etats dans des ensembles plus vastes » : les acteurs

étatiques se regroupent pour prendre plus de poids à l’échelle du monde.

Ainsi la forme la plus aboutie de cette coopération régionale est l’Union européenne qui

partant d’une collaboration économique (la CEE) a connu une évolution vers une coopération

plus politique. Ainsi chaque Etat abandonne une partie de sa souveraineté en compensation

d’une coopération qui lui permet de représenter un poids à l’échelle internationale. On peut

donc ici apporter une nuance à l’analyse de GEMDEV qui date de 1999 en mettant en exergue

le fait que même si pour lui « il n’existe pas d’espaces politiques à une échelle supérieure de

celle de l’Etat-nation » on tend de plus en plus vers une construction et une collaboration des

acteurs étatiques sur le plan politique pour preuve l’UE tend de plus en plus à prendre des

décisions à la majorité qualifiée plutôt qu’à l’unanimité ce qui romps avec une simple

organisation internationale et manifeste l’effort des gouvernements pour construire un espace

politique et plus seulement économique.

Le fait d’organiser l’espace de telle façon qu’on supprime les barrières douanières entre les

Etats qui coopèrent dans ce type d’organisation à conduit à définir le monde comme un vaste

marché où capitaux et biens circulent parfaitement.

C’est donc une vaste économie de flux qui s’est mis en place rendant nécessaire des

connexions nombreuses entre les acteurs et donc la mise en place des réseaux de transport et

de communication très dense.

CARTE DES FLUX.

Cependant comme nous pouvons le voir sur cette carte tous les acteurs étatiques ne sont pas

des acteurs mondiaux et certains ne pèsent pas grand-chose sur le plan du commerce

international. Mais les prises de décision des grands acteurs mondiaux pris lors des sommets

du G7, dans des instances supra- nationales comme l’OMC, ou en coopération avec des

acteurs non gouvernementaux comme les FMN lors du Forum de Davos ont une influence sur

tous ces pays et établissent une interdépendance des économies. Face à ce mouvement il est

indéniablement nécessaire de coopérer économiquement pour garantir la bonne santé de

l’économie mondiale. Les économies n’étant plus nationales les intérêts des acteurs étatiques

sont globaux et ils sont contraints de prendre en compte l’échelle mondiale lors de la prise de

décision à l’échelle nationale s’ils souhaitent que celle-ci soit une certaine efficacité.

Ex : le problème des délocalisations

Ainsi des instances comme la Banque Mondiale, le FMI et l’OMC veillent au bon

fonctionnement de cette coopération et tentent d’aider au développement des pays les moins

intégrés à cette économie monde. Ils sont d’ailleurs aidés en cela par des ONG collaborant

avec ces organisations institutionnelles autour de projet d’aide au développement

économique.

Ex : commerce équitable

Mais il semble également intéressant de se pencher sur la coopération politique des acteurs

car elle constitue réellement aujourd’hui une donnée essentielle dans la compréhension du

fonctionnement du monde et dans l’analyse des enjeux mondiaux.

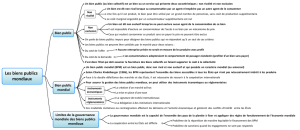

En effet, la gestion de ce que J. Lévy nomme les biens communs publics Cad ce qui

« renvoie à l’idée de bien systémique, auquel on ne peut assigner une valeur monétaire

isolable dans la mesure où sa production et /ou sa consommation sont le fait de toute la

société », nécessite une coopération entre les acteurs qu’ils soient étatiques, instances

internationales ou acteurs non institutionnels !

Comment pourrait-on par exemple régler le problème écologique à une échelle nationale cela

n’aurait aucun sens, car dans la gestion de pbs commun à tous il faut une solution commune à

tous : coordonner les actions des acteurs pour pouvoir obtenir une solution globale à des

enjeux comme celui-ci.

Quand la consommation et la production ce fait à l’échelle mondiale il semble logique que

l’échelle pertinente pour résoudre le problème soit également mondiale.

De plus, face à de problèmes comme l’économie souterraine, le trafic de drogue ou d’arme

des décisions purement étatique ne peuvent suffire seule une volonté globale de résolution et

une coopération judiciaire et policière peut être efficace.

Il ne faudrait pas oublier de prendre en compte la coopération qui s’effectue sur le plan

politique entre des acteurs appartenant des catégories différentes dans notre tableau. Ainsi

dans de nombreux domaines la coopération est bien plus efficace lorsque acteurs

institutionnels et non institutionnels, implantés sur un territoire ou ayant un fonctionnement

en réseaux se joignent les uns aux autres et œuvre de concert pour la résolution d’un problème

donné.

Prenons ainsi comme exemple la coopération entre les ONG et l’ONU qui s’est de plus en

plus accrue au fil du temps : l’importance des ONG est précisée dans l’article 71 de la Charte

de l’ONU. Presque 2 100 ONG qui s’occupent de développement économique et social sont

dotés du statut consultatif auprès du Conseil économique et social, principale instance où se

décident les politiques économiques et sociales de l’ONU. Les représentants des ONG sont

d’ailleurs invités à s’exprimer lors des séances du Conseil et certains de ses représentants

officient même au siège de l’Organisation. En outre 16700 ONG sont reconnus et accrédités

auprès du Département de l’information des Nations Unis. La coopération entre ces acteurs

recoupe des sujets aussi vastes que les droits de la femme ou la sécurité alimentaire.

Les ONG profitent ainsi d’un label de respectabilité qui leur confère une légitimité d’action.

L’ONU peut quant à elle déléguer l’application de certaines de ses politiques à des ONG plus

efficaces et mieux implantées sur le terrain en ce qui concerne des actions humanitaires ou

sanitaires ainsi que dans la gestion des conflits d’urgence.

Ex : l’action de Médecins sans frontière lors de conflits armés.

Cette collaboration des acteurs permet la gestion des enjeux mondiaux à différentes échelles.

En effet, une prise de conscience mondiale des enjeux permet aux acteurs de s’organiser sur

l’action à mener, chaque acteur agissant dans l’enceinte où son action est la plus efficace. On

peut rapprocher cette idée du principe de subsidiarité, chaque acteur après décision d’une

coopération mondiale va agir à l’échelon où il est le plus efficient.

Les acteurs établissent ainsi entre eux des relations transnationales qui sont définit par

Michel Duquette et Chalmers Larose comme « toute relation ou interaction qui implique au

moins deux acteurs appartenant à des unités territoriales distinctes qui se rencontrent dans

un espace plus vaste ». Pour ces auteurs pour mériter ce qualitatif les relations entre les

acteurs doivent être le fruit de contact régulier et non passagères. On peut également souligner

le fait que les acteurs sociaux tendent de plus en plus à élaborer des stratégies

transnationales cad « toute action ou tout ensemble d’initiatives et de décisions qui viennent

d’1 ou plusieurs acteurs sociaux vivant sur un territoire défini et qui visent à élaborer et à

coordonner avec un ou plusieurs acteurs relevant d’autres unités territoriales, des

mobilisations et des protestations. »(Duquette et Larose). Ainsi les acteurs sociaux ONG,

Associations, mouvements alter mondialiste utilisent (paradoxalement peut-être ) des

stratégies transnationales dans le but d’élargir la portée de leur action. Les médias quant à eux

diffusent l’information à l’échelle mondiale impliquant ainsi davantage le citoyen sur les

enjeux mondiaux.

6

6

7

7

1

/

7

100%