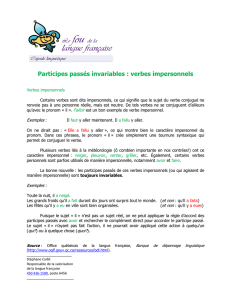

Forme Impersonnelle

Fiche de français moderne :

Forme Impersonnelle

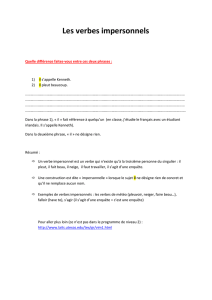

On réserve le nom de forme impersonnelle (ou encore unipersonnelle pour les

distinguer des modes dépourvus de marques personnelles : infinitif, participe et gérondif,

également dits impersonnels) à un type de construction verbale particulière.

A côté des phrases où le verbe, variable en personne, reçoit un sujet pourvu de sens et

renvoyant à une entité précise : exp : Pierre travaille , on posera l’exemple suivant :

exp : Il faut que tu travailles , où le verbe reçoit comme seul sujet possible un pronom

invariable (il), ne renvoyant à aucune « personne » et ne représentant aucun élément : le verbe

falloir sera dit impersonnel.

La forme impersonnelle s’oppose ainsi à la construction personnelle, soit que le verbe

n’existe que sous l’une des deux formes (verbes impersonnels au sens strict : exp : Il neige),

soit que l’on puisse observer, avec des verbes normalement personnels, une construction

impersonnelles (exp : Trois livres restent sur la table./ Il reste trois livres sur la table.).

I) Description formelle

A- Présence du pronom « il » invariable

-Le pronom « il » est obligatoire devant le verbe impersonnel

-On ne peut le remplacer par aucun autre pronom : il est donc invariable

- A la différence du pronom personnel « il », le pronom de la forme impersonnelle ne possède

aucun contenu de sens et ne désigne rien. On n’y verra donc pas, à strictement parler, un

pronom personnel : il n’est qu’un mot grammatical.

B- Conjugaison incomplète

Les verbes impersonnels possèdent en outre la propriété de ne pouvoir être employés qu’à

l’indicatif et au subjonctif (exp : Je crois qu’il faut y aller./ Je ne crois pas qu’il faille y

aller.). L’infinitif cependant leur est également possible, mais uniquement en périphrase

verbale, le pronom « il » se reportant alors sur le verbe conjugué (exp : Il va falloir y aller./ Il

ne cesse de pleuvoir.).

II) Verbes impersonnels et constructions impersonnelles

On peut opposer 2 modes d’apparition de la forme impersonnelle :

- tantôt elle constitue le seul emploi normalement possible du verbe ou de la

locution verbes impersonnels (exp : Il neige)

- tantôt au contraire on opposera, d’un point de vue non plus lexical, mais

syntaxique, 2 constructions possibles pour le même verbe, pouvant être mises en

parallèles.

A- Les verbes impersonnels

- Les verbes sans complément : verbes météorologiques (verbes, exp : Il vente ; et locutions

verbales composées de « faire + adjectif ou substantif sans déterminant, exp : Il fait beau, il

fait soleil).

- Verbes et locutions à complément obligatoire : ils servent à présenter un événement, à en

poser l’existence ( Il y a…) ou bien ils font intervenir des jugements de pensée ( exp : il s’agit

de, il paraît que…).

B- Les constructions impersonnelles

Elles se définissent, à la différence de la catégorie précédente, en référence à une construction

personnelle, dont elles constituent une variante possible. On parlera donc de construction

impersonnelle dés lors que l’on pourra reconnaître le mécanisme de transformation suivant :

Il est arrivé un terrible accident. < Un terrible accident est arrivé.

Il y a alors modification de la hiérarchie dans la phrase :

Un accident (thème) est arrivé (prédicat)

Le rôle prédicatif est confié au complément du verbe dans la construction impersonnelle :

Il est arrivé (thème) un accident (prédicat).

Le sujet de la construction personnelle devient régime (complément) de la construction

impersonnelle. De ce fait il passe à droite de la forme verbale. Le verbe s’accorde alors à la

P3 quels que soient les éléments qui le suivent.

III) Le complément des verbes impersonnels : forme et fonction

Nature : groupes nominaux ou leurs substituts (pronom, infinitif en emploi niminal,

proposition subordonnée complétive).

Exp : Il se dit ici des choses curieuses. / Il entre quelqu’un. / Il est nécessaire de

travailler. / Il est douteux que Pierre vienne.

Fonction syntaxique : on ne confondra pas ces éléments avec le complément d’objet

dans la mesure où :

-seuls les verbes excluant la présence de ce complément peuvent entrer dans cette

construction ;

-et où les éléments qui suivent le verbe impersonnel ne peuvent être pronominalisés, à

la différence du complément d’objet.

On ne parlera pas non plus de sujet réel, puisque ces éléments ne peuvent pas toujours

fonctionner comme sujet.

Quelle fonction reconnaître alors à ces termes ?

Pour bien marquer la spécificité de ce fonctionnement syntaxique, propre à cette stucture

(ainsi qu ‘aux présentatifs), on conviendra, comme l’ont déjà proposé plusieurs grammairiens,

de nommer régime cette fonction particulière. Ainsi dans le tour : Il s’est produit une chose

étrange. Le GN une chose étrange sera analysé comme régime de la construction

impersonnelle.

1

/

2

100%