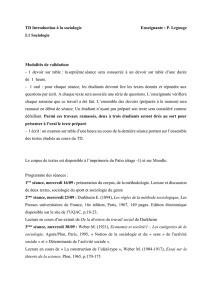

Télécharger le texte de la conférence

1

Séance académique en l’honneur de la création de la Faculté des Sciences Sociales de

l’Université de Liège – 11 décembre 2015

Conférence par Madame Dominique Schnapper, Directrice d'études à l'Ecole des Hautes

Etudes en sciences sociales et membre honoraire du Conseil constitutionnel français

"L'apport des sciences sociales à la société démocratique"

L'interrogation sur la société n’a pas débuté avec l’inscription des sciences sociales dans les

universités. Toutefois le projet de connaissance rationnelle de la société, né dans la société

moderne, est issu d’une double révolution, la révolution démocratique et la révolution

scientifique et technique. Il s’est défini contre la tradition philosophique et normative de la

réflexion héritée de l’interrogation formulée par la philosophie grecque et en particulier par

Aristote, qui se demandait quel était le meilleur régime politique. La philosophie classique

paraissait aux premiers sociologues désormais insuffisante. De plus, ils se voulaient

conformes au projet scientifique lui-même. Contrairement aux philosophes, les chercheurs en

sciences sociales entendent être scientifiques et non normatifs. Ils ne se demandent pas

comment devrait fonctionner la société, ils veulent comprendre comment elle fonctionne en

fait. Dans une société scientifique, ils entendent respecter les exigences de la démarche de la

science, mettre à distance leur propre société pour l’observer de manière objective et séparer

analytiquement l’ordre cognitif de l’ordre normatif, ne pas mêler la connaissance et l’action. Il

s’agit pour eux, selon le précepte spinoziste, de « ne pas déplorer, ne pas rire, ne pas détester,

mais (de) comprendre ».

Les sciences sociales, formant la « troisième culture », pour reprendre l’expression forgée par

Wolf Lepenies, se sont développées parce que l’interrogation philosophique traditionnelle

apparaissait insuffisamment armée pour comprendre les profondes transformations de la

société moderne dans sa double dimension économique (la révolution industrielle) et politique

(l’avènement de l’idée démocratique). Je désignerai dans la suite de cette intervention

l’ensemble des sciences sociales par le terme de « sociologie » pour faire court, non par une

sorte d’impérialisme de discipline qui serait ridicule et hors de propos, mais parce que, si on

prend la sociologie dans son acception la plus large, elle couvre aussi des disciplines telles

que l’anthropologie, l’ethnologie, la psychologie sociale, la démographie ou la science

politique, qui contribuent toutes à la connaissance de la société et de son fonctionnement.

C’est le terme le plus général pour désigner le projet intellectuel qui consiste à comprendre les

relations sociales d’une manière rigoureuse, projet né de la double exigence d’appliquer

l’esprit scientifique à la société et de répondre aux interrogations suscitées par les

transformations que la modernité a apportées à l’organisation des sociétés.

Le projet spécifique des sciences sociales est caractérisé par une double tension, la première

est la tension entre l’ambition scientifique et l’utilité sociale ; la seconde, qui concerne

directement l’exercice même de la recherche, est la tension entre l’histoire – les sociétés

humaines sont historiques - et l’enquête, puisque, comme dans toute entreprise de

connaissance scientifique, les sociologues fondent leurs analyses sur l’enquête, au sens large

du terme.

Entre l’ambition scientifique et l’utilité sociale

Les sociologues se sont toujours interrogés sur la manière de conjuguer leur ambition de

savant et leur rôle de la société. Pour ne citer que les étapes les plus classiques de cette

2

réflexion, je vous renverrai au texte fameux de la conférence de Max Weber sur Le savant et

le politique et à la préface de Durkheim à La Division du travail social. Max Weber a

longuement insisté sur le fait que la politique n’avait pas la place dans les salles de classe,

c’est ce qu’on nomme en langage savant, la neutralité axiologique. Mais son souci de séparer

le rôle du savant de celui du politique s’accompagnait d’une conscience aiguë du lien entre les

deux. « On ne peut pas être en même temps homme d’action et homme d’études, sans porter

atteinte à la dignité de l’un et de l’autre, sans manquer à la vocation de l’un et de l’autre »,

mais il ne faut pas en conclure que cette distinction nécessaire exclue en même temps les liens

entre l’un et l’autre : « La science qu’il (Max Weber) conçoit est celle qui est susceptible de

servir l’homme d’action »

1

. Le choix des faits, l’élaboration des concepts, la détermination de

l’objet dans la recherche sont marqués par notre curiosité, donc par notre rapport aux valeurs,

comment nier que ce rapport aux valeurs ait un lien avec nos choix politiques ?

Cette position rejoint d’ailleurs celle de Durkheim, qui avait précédé Weber avec cette

affirmation bien connue de la première préface à La Division du travail social : « Mais de ce

que nous nous proposons avant tout d’étudier la réalité, il ne s’ensuit pas que nous renoncions

à l’améliorer : nous estimerions que nos recherches ne méritent pas une heure de peine si elles

ne devaient avoir qu’un intérêt spéculatif »

2

. Plus généralement, il voyait le rôle de sociologue

comme celui d’un pédagogue : « Nous devons être, avant tout, des conseilleurs, des

éducateurs. Nous sommes faits pour aider nos contemporains à se reconnaître dans leurs

idées et dans leurs sentiments beaucoup plutôt que pour les gouverner ; et dans l’état de

confusion mentale où nous vivons, quel rôle plus utile à jouer ? »

3

. Les deux auteurs ont pensé

que la connaissance élaborée par le « savant » peut aider l’acteur politique à prendre une

décision raisonnable ou éclairée, que leur métier pouvait « aider nos contemporains ».

La tension entre le « savant » et le « politique », pour reprendre le vocabulaire weberien, est

inscrite dans le projet de la compréhension sociologique lui-même. Comment se donner pour

vocation de comprendre les relations entre les êtres humains et l’organisation de la société

sans se donner en même temps, de manière explicite ou implicite, le projet de contribuer à

améliorer ces relations ? L’horizon politique de la recherche sociologique est inévitable, elle

est inscrite dans son ambition.

Si l’on refuse de céder à la double tentation de la dénonciation, même si elle est noblement

baptisée de « sociologie critique », et, d’un autre côté, de l’essayisme, qui consiste à

généraliser l’expérience personnelle de l’auteur, la voie de la connaissance aussi rationnelle et

objective que possible – celle précisément des sciences sociales - est étroite. Non que les

chercheurs puissent prétendre atteindre une objectivité parfaite, c’est là une utopie, et nous

connaissons les limites de l’objectivité historique ou sociologique. Mais il n’en reste pas

moins que l’effort des sociologues pour tendre à cette objectivité, pour relativiser leur propre

expérience sociale, fonder leurs analyses sur les résultats de l’enquête, critiquer leurs

hypothèses et leurs résultats ainsi que les hypothèses et les résultats des autres, leur effort

pour relativiser leur critique elle-même ne doit pas être négligé ou méprisé. Il crée une

différence fondamentale entre l’opinion et la connaissance.

La voie est particulièrement étroite, de toute évidence, lorsque les chercheurs se consacrent à

expliciter les problèmes de la vie commune qui intéressent directement tous les citoyens et

sont traités dans les débats politiques, par exemple, lorsqu’ils cherchent à comprendre et à

1

. Raymond Aron, Introduction à Max Weber, Le savant et le politique, Paris, Plon, « 10/18 », 1959 (1919), p. 8.

2

. Emile Durkheim, La dibision du travail sociale, éd. 1922, 1ère préface, p. XXII.

3

. Emile Durkheim, La science sociale et l’action, PUF, « Le sociologue », 1987 (1904), p. 280.

3

faire comprendre ce qui est au coeur de l’ordre démocratique, à savoir la citoyenneté,

l’intégration, le multiculturalisme, la Promesse républicaine, le projet démocratique..., en

clair, les problèmes du politique, au sens large du terme, c’est-à-dire de l’organisation de la

société. Mais même lorsqu’ils traitent de sujets qui paraissent, au premier abord, moins

directement politiques, quand ils entendent étudier scientifiquement les transformations ou la

reproduction de la vie sociale dans ses diverses dimensions, ils ne peuvent échapper ni à

l’horizon politique de leurs analyses ni à la lecture politique qui sera faite de leurs résultats.

Une large partie de la production sociologique consiste à élaborer et analyser les données

statistiques et les enquêtes qui démontrent que les inégalités se maintiennent ou même se

renouvellent dans les sociétés démocratiques, bien que le principe de l’égalité soit inscrit dans

les textes constitutionnels et sur tous les bâtiments publics de France et que, plus

généralement, il soit effectivement au cœur des aspirations et des valeurs des individus

démocratiques. Ces analyses, quelle que soit leur intention déclarée et quelle que soit la

rigueur de leur élaboration, ont aussi une signification politique, puisqu’elles sont critiques,

dans le double sens du concept, même si elles ne sont pas immédiatement partisanes. Qui peut

prétendre que le succès mondial de l’ouvrage sur le Capital au XXIème siècle de l’économiste

Thomas Piketty n’est pas aussi de nature politique ?

Rien ne manifeste mieux l’étroitesse du lien – nécessaire et jusqu’à un certain point

souhaitable - entre les sciences sociales et le débat public que la difficulté dans laquelle se

trouvent les sociologues lorsqu’ils veulent utiliser les mots qui désignent les interrogations

communes aux acteurs de la scène publique et aux chercheurs en sciences sociales. Pour en

prendre un exemple frappant, l’intégration est le concept clé du Suicide, d’Emile Durkheim,

publié en 1899, ouvrage unanimement considéré comme fondateur dans l’histoire de la

sociologie française, son « totem », selon le terme de Jean-Claude Passeron. Or, le terme a été

mobilisé dans la vie publique. D’abord lors de la politique algérienne de la France à la fin de

la guerre d’indépendance, lorsqu’une politique dite d’« intégration » fut en principe

tardivement adoptée dans un pays où, pendant plus d’un siècle et demi, la politique avait été

fondée sur les statuts différents des colons et des « indigènes ». Elle ne pouvait apparaître

alors que comme une manœuvre adoptée en réponse à la nouvelle situation politique que

créaient la pression nationaliste et l’efficacité du FLN. Plus récemment, dans le débat public,

« l’intégration » a été associée à ce qui est perçu comme « le problème des immigrés » et, en

particulier, de ceux qui sont venus des anciennes colonies d’Afrique du Nord et de l’Afrique

sub-saharienne. Personne ne s’y est trompé lorsque Nicolas Sarkozy, alors nouvellement élu

président de la République, a créé un ministère de l’immigration et que, sous la pression de

certains de ses partisans, il a ajouté « et de l’intégration ». Il s’agissait de l’intégration non des

diverses « sociétés », religieuses, familiales ou nationales, comme les qualifiait Durkheim

dans Le suicide, mais de l’intégration des immigrés et de leurs descendants à la société

nationale implicitement considérée comme établie une fois pour toutes. De plus, depuis des

années, l’esprit du temps célèbre au nom du droit à l’authenticité de toutes les identités

particulières, cela a également contribué à charger le concept d’un sens péjoratif, il trahirait la

volonté de supprimer les identités particulières au lieu de reconnaître leur valeur. Le concept

d’intégration est devenu quasiment maudit, son utilisation manifesterait un conservatisme

invétéré, le projet de Républicains obtus, incapables de reconnaître la diversité culturelle.

Tout se passe comme si, même parmi les sociologues, il n’était plus possible d’éviter la

connotation que la société a imposée à un terme, pourtant aussi classique de la tradition

sociologique, comme s’il avait été contaminé par la modestie sociale des personnes

auxquelles on l’applique dans la vie publique.

4

Autre exemple, Nicolas Sarkozy a réuni contre lui tout le monde de la recherche en sciences

humaines en ouvrant un débat sur l’« identité française », alors même que l’identité a toujours

été l’un des grands thèmes qui a réuni les réflexions des anthropologues, des sociologues et

des psychologues et qu’une bibliothèque ne suffirait pas à rassembler tous les ouvrages des

historiens consacrés à l’identité de la France. Mais l’utilisation partisane de ce thème par le

président de la République, implicite mais évidente pour tous, a interdit qu’un débat rationnel

puisse se dérouler sur ce sujet. D’ailleurs était-ce l’objet naturel d’un débat public ?

Les chercheurs ne sauraient pour autant renoncer à parler de ce qui était désigné par

Durkheim comme l’ « intégration » de la société ou à réfléchir sur la construction des diverses

identités, dont la moindre n’est pas l’identité nationale. Aucun concept des sciences sociales

n’est à l’abri des critiques puisqu’aucun d’entre eux n’est compris indépendamment de

l’utilisation qui en est faite dans les débats publics. L’une des solutions consiste à mobiliser

de nouveaux concepts – mais s’agit-il de nouveaux concepts ou de nouveaux mots ? –, ainsi le

« vivre ensemble » ou « l’inclusion » ou la « cohésion sociale » ou « l’insertion » ou encore le

« lien social », par lesquels on pose désormais les mêmes interrogations que Durkheim sur ce

qui nous permet de « faire société », autre formule pour désigner ce qui était au cœur de la

problématique de l’« intégration » selon Durkheim et qu’on peut formuler ainsi : que devient

une société lorsque ses membres ne sont plus reliés par les liens religieux – la « religion »

« relie » – et le respect de la tradition en tant que telle sous ses diverses formes ? Comment

peut-on constituer une société quand les individus, leurs intérêts et leurs aspirations,

deviennent prééminents, éventuellement aux dépens de l’intérêt collectif ? Or, ce sont ces

interrogations qui sont au cœur de l’interrogation et du projet sociologiques.

Si l’on n’invente pas de nouveaux concepts ou de nouveaux mots, l’autre solution consiste à

garder les concepts hérités de la tradition sociologique, mais le chercheur doit alors se donner

pour règle absolue de spécifier le sens qu’il leur donne, faute de quoi les arguments échangés

sortiraient du débat rationnel et risqueraient de devenir de simples querelles de mots.

Ce lien avec le politique explique le caractère partiellement non cumulatif de la recherche. On

observe que nombre d’interrogations sur la société sont reprises à nouveaux frais par les

nouvelles générations, sans réellement tenir compte des résultats déjà acquis dans le passé et

sans tenir compte de la dimension historique de la société. Le renouvellement apparent vient

trop souvent de l’invention de nouveaux termes ou du refus d’utiliser les concepts hérités de

la tradition intellectuelle des sciences sociales. Sans doute les générations successives de

chercheurs cherchent-ils légitimement à s’affirmer en faisant du nouveau par rapport à leurs

prédécesseurs et leurs collègues et en renouvelant leur vocabulaire. Mais ce n’est pas la seule

explication. Si l’on reformule les interrogations et les problématiques, c’est avant tout parce

que la société et la politique ne cessent de se transformer. Le lien entre les sciences sociales et

leur horizon politique impose aux chercheurs d’en tenir compte pour poursuivre leur projet de

comprendre les relations sociales. Les sciences sociales, comme les sociétés humaines et

comme les êtres humains eux-mêmes, sont historiques.

Etant donné ce rapport avec le politique, les sociologues risquent toujours d’osciller entre la

dénonciation et la complaisance. La sociologie dite « critique », si elle est dénonce

radicalement la société au nom d’une pure idée de la démocratie, ne permet pas de

comprendre les conditions et les contraintes concrètes de la vie collective. Quant à la

complaisance à l’égard de l’ordre social, il va de soi qu’elle interdit de garder, face aux

institutions et aux pratiques sociales, la distance critique nécessaire à l’enquête, nécessaire

pour ne pas trahir le projet de compréhension lui-même. Lorsque j’ai écrit mon ouvrage sur le

5

Conseil constitutionnel à la fin de mon mandat de conseiller, j’ai été consciente de la pression

qui s’exerçait sur mon écriture. Jusqu’à quel point pouvait-on analyser, à la manière d’un

ethnologue, le quotidien d’une institution sans pour autant lui enlever le minimum de sacré,

ou même simplement de dignité, nécessaire pour qu’elle exerce son rôle d’institution

républicaine ? Il faut critiquer librement le fonctionnement d’une institution républicaine mais

peut-on aller jusqu’à minimiser son rôle et saper le respect qu’on doit aux institutions de

l’Etat de droit ? Il importe en effet, me semble-t-il, de concilier dans la mesure du possible le

respect de l’institution en tant que telle – parce qu’être démocrate, c’est respecter les

institutions démocratiques -, qui participe du caractère sacré du pouvoir, et la liberté critique,

au sens kantien du terme, nécessaire à l’objectivité du savant. Ce n’est pas impossible mais,

par expérience, j’avance que ce ne peut être que le produit d’un effort et d’un contrôle continu

de la part du chercheur. La sociologie dite « critique », quant à elle, plus proche de la

dénonciation, relève de la logique ou de l’éthique de la conviction et non de la responsabilité.

Elle est plus aisée, de plus elle a plus de succès dans nos démocraties. Il me paraît nécessaire

pourtant qu’un chercheur responsable se contraigne à critiquer la critique, c’est-à-dire à la

relativiser.

Reste que les résultats des sciences sociales ne sont pas indépendantes de l’accueil qui leur est

fait ni de la lecture que les responsables politiques et les citoyens veulent leur réserver.

S’agissant des relations avec les acteurs politiques, mon expérience est, de ce point de vue,

décevante, qu’il s’agisse de ma participation à la Commission de la nationalité en 1987-1988

ou de mon mandat au Conseil constitutionnel de 2001 à 2010. La rencontre entre le monde de

la recherche en sciences sociales et celui des politiques n’a pas eu lieu. Sans doute les

sociologues, de leur côté, ont-ils quelque responsabilité dans cette ignorance réciproque,

puisqu’ils ont tendance à parler avant tout à leurs pairs et à démontrer leur brio et leur

capacité d’invention en mobilisant un vocabulaire qui trahit plus la référence à l’entre-soi du

monde des chercheurs dont dépend leur carrière et leur reconnaissance, qu’à l’ensemble des

citoyens. La « sociologie critique » n’a pas de raison d’intéresser les acteurs de la vie

politique qui sont conduits à agir à l’intérieur du système social tel qu’il est. Mais les

sociologues, dont les résultats pourraient éclairer les décisions selon la conception formulée

par Durkheim que j’ai rappelée, n’intéressent pas plus les hommes politiques. Peu d’entre eux

pensent avoir intérêt à connaître les résultats des recherches en dehors de ceux qui pourraient

être utilisés dans le vocabulaire partisan et directement mobilisés au cours des campagnes

électorales. J’espère que mes collègues sociologues belges font ou feront, à cet égard, une

meilleure expérience que moi. Peut-être mon expérience est-elle due à la France, Anthony

Giddens a inspiré le programme du New Labour de Tony Blair, il est vrai avant de se

compromettre avec le gouvernement de Khadafi…

La pratique des sciences humaine entre l’histoire et l’enquête

J’en viens à la tension interne inhérente à la pratique des sciences sociales. Malgré leur

ambition scientifique, les chercheurs en sciences sociales doivent se garder de sombrer dans

une forme de scientisme qui évacuerait l’histoire et plus encore l’historicité des sociétés

humaines et son caractère tragique. Ils ne doivent pas non plus céder à une forme d’essayisme

puisque la légitimité de leur projet tient, non seulement à la rigueur de leurs démarches, mais

à leur fondement expérimental. C’est l’enquête qui distingue les analyses des chercheurs en

sciences sociales des propos que nous tenons tous, en tant que citoyens, quand nous ne

parlons pas en tant que chercheurs, sur notre société.

6

6

7

7

1

/

7

100%