http://buttonwood

Pour 2009, la dette publique française devrait s’élever à environ 1450 milliards

d’euros soit environ 74% du P.I.B. Le gouvernement tablait initialement, dans son

budget, sur une dette à 66 % en 2009. Et la tendance devrait se poursuivre : en

2010-2011, la dette devrait culminer à 77 à 78 % du PIB. Selon les critères du Pacte

de stabilité et de croissance européen, celle-ci est censée être ramenée à moins de

60 % du PIB. On en est loin.

Le déficit public (État, Sécurité sociale et collectivités locales) devrait suivre le même

mouvement. En 2009, le gouvernement s'attendait à un trou de 5,6 % du PIB et 5,2

% en 2010 en raison de l'impact de la crise. Il devrait ensuite se réduire à 4,0 % en

2011 pour revenir en 2012 à 2,9 %, en dessous de la limite de 3 % autorisée par

Bruxelles. Le budget 2009 prévoyait initialement un déficit de 52 milliards d'euros

pour l'État. Il devrait atteindre en fait le chiffre record de 103,8 milliards pour intégrer

les dépenses liées au plan de relance (2,65 milliards d'euros pour les mesures

d'accompagnement social, 6,9 milliards d'aide à l'industrie automobile) et 7,5

milliards liés à la baisse des recettes, notamment des recettes fiscales (- 6,5

milliards) en raison du ralentissement de l'activité économique.

Pour 2010 la charge de la dette est estimée à 42,5 milliards d’euros, c’est le

deuxième poste de dépense de l’Etat, derrière l’éducation nationale. Très

concrètement, cela veut dire que plus des deux tiers du produit de l’impôt sur le

revenu sont uniquement consacrés à payer les intérêts de la dette. Et encore, nous

bénéficions actuellement de taux d’intérêt extrêmement bas. La moindre remontée

alourdirait considérablement la facture. Avec de tels niveaux, la dette n’est plus

seulement une question technique ou économique, elle devient une question de

société qui préoccupe de plus en plus les Français

La situation n’est pas meilleure dans les autres pays de l’OCDE Un seuil symbolique

sera bientôt atteint. Selon l’OCDE, les 30 pays les plus avancés du globe verront leur

dette grimper jusqu’à 100% de leur richesse produite en 2010, signalant le quasi-

doublement de leur endettement en vingt ans. Celle du Japon flirtera avec les 200%

de son PIB, suivie par celles de l’Italie (127,3%) et de la Grèce (111,8%).

La dette publique mondiale aura gonflé de près de 45% entre 2007 et 2010, soit une

augmentation de 15.300 milliards de dollars, et devrait atteindre en 2010, 49.300

milliards de dollars en raison de la crise. Près de 80% de cette hausse sera

supportée par les sept pays les plus avancés du globe (États-Unis, Japon,

Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Canada) qui ont été les plus durement

touchés par la crise.

Le champion de la dette publique est le Japon avec une dette publique proche des

200% du PIB.

Le moment se rapproche où l’Etat japonais ne sera plus en mesure de financer son

déficit grâce à l’épargne domestique. Si cette incapacité n’est pas anticipée et

prévenue, le Japon risquera d’aller soit vers le défaut, une hypothèse peu probable,

soit vers l’hyperinflation, conséquence inéluctable de la monétisation de la dette qui

serait alors nécessaire. L’équilibre actuel repose sur le fait que l’épargne domestique

est suffisante pour couvrir la totalité des besoins d’emprunt de l’Etat, et que les

investisseurs japonais acceptent de placer à long terme pratiquement sans

rémunération. La dette est détenue à 93,6% par les investisseurs locaux. Mais,

contrairement à une idée reçue, le taux d’épargne des ménages n’est plus élevé

aujourd’hui. Pire, il diminue régulièrement du fait du vieillissement de la population.

Autour de 20% en 1980, il devrait avoisiner 0% dès 2014.

A un horizon de cinq ans, le Trésor japonais ne trouvera plus suffisamment

d’investisseurs. La banque centrale sera alors amenée à monétiser la dette publique

dans des proportions de plus en plus importantes, provoquant une baisse du yen

susceptible de susciter l’intérêt des investisseurs étrangers. Mais ceux-ci n’investiront

pas sans une hausse des taux obligataires. Actuellement, grâce aux taux très bas, le

service de la dette ne représente que 2,6% du PIB (un ratio inférieur à celui des USA

ou de la zone euro). Mais si les taux venaient à monter de 2% pendant une période

de dix ans, la totalité des recettes fiscales seraient absorbées par le service de la

dette. On voit là que la perspective de long terme va être très difficile à gérer. La

faiblesse de la démographie et l’absence d’immigration constituent un facteur

aggravant. Le Japon est dès aujourd’hui dans une spirale de la dette dont la sortie va

être dans tous les cas difficile : baisse de la devise, hausse des taux et inflation

nettement plus élevée seront au rendez-vous. Le Japon doit comprendre que bien

que son économie soit très compétitive, ce que traduit la force du yen, elle est entrée

dans un processus d’implosion lente.

Parlons maintenant de la première puissance mondiale les Etats-Unis. Alors que

nous serions sortis de la crise, le bilan de la FED a atteint pour la première fois 2,25

trillions $ soit 2 200 milliards de dollars. Au même moment la dette publique de l'état

fédéral américain culminait pour la première foi au dessus du seuil symbolique des

12 trillions de dollars.

Or il ne s'agit que de la dette publique du seul état fédéral. Si vous vouliez comparer

l'endettement américain à celui de la France ou de tout autre état de l'Union

Européenne, il faudrait y ajouter les dettes des états et des collectivités locales,

celles des systèmes de santé et de retraite, celles des entreprises dans lesquelles

l'état a une participation majoritaire. Au final la dette américaine se situe aujourd'hui

autour de 130% de son PIB, alors que celle des pays de l'Union Européenne n'est

que de 76% du PIB. Mais rassurez-vous: elle suit le même chemin, inévitablement !

Lorsque la crise immobilière s'est déclenchée, les obligations détenues par les

banques et les assureurs se sont considérablement, voire entièrement, dévaluées

fragilisant les bilans des banques. Tout le monde se regardait en chien de faïence,

ne sachant qui détient la patate chaude. L'absence de transactions rend alors

impossible la valorisation de ces papiers.

Le mauvais choix est aussitôt fait par la FED. Pour éviter que ces banques viennent

pointer à la FDIC et surtout pour éviter que d'influents détenteurs d'obligations soient

lessivés, le Système de la Réserve Fédérale décide d'acheter ces papiers. La FED a

donc récupéré les obligations des célèbres agences Fannie Mae et Freddie Mac,

ensuite les titres adossés à des biens immobiliers (ABS) L'échange représente à ce

jour au total 1000 milliards de dollars. La colonne actif du bilan de la FED s'est donc

enrichi de 1000 milliards de dollars et les banques restent présentables.

Mais que font les banques d'une telle manne ? Vous auriez certainement cru que cet

argent serait au service des entreprises et des ménages pour maintenir la vigueur de

l'économie. Et bien non ! Ce n'était pas la bonne réponse !

L'argent est retourné dans les banques centrales du Système de la Réserve

Fédérale. Tant est si bien que l'excédent de réserves (au delà des réserves

obligatoires, qui ne pèsent que 50 à 60 milliards de dollars) est aujourd'hui à un

niveau jamais atteint : 1000 milliards de dollars.

L’autre pratique américaine qui s’est considérablement développée en 2009 est la

monétisation de la dette.

Le 30 juillet 2010, le gouvernement américain se vantait d’avoir vendu 28 milliards

d’obligations à 7 ans. Un soit disant beau succès, salué par la grande presse et

montrant que le marché s’arrache les obligations « les plus sûres » du monde. Oui,

sauf lorsqu’on apprend qu’une semaine après, lors d’une opération spéciale, la Fed

en rachetait discrètement la moitié, en créant au passage 14 milliards de USD tout

frais. Est-ce que les acheteurs savaient à l’avance qu’ils pourraient en revendre une

partie à la Fed? En 2009, 32% des montants achetés par les « primary dealers »

sont revendus à la Fed dans les 10 jours! Ne serait-il pas plus honnête pour

Bernanke d’acheter directement ces obligations au gouvernement américain en

indiquant clairement qu’il paye avec des dollars sortis fraîchement de ses planches à

billet?

Le système bancaire s'est recroquevillé sur lui-même fort du soutien indéfectible du

gouvernement américain et le bilan de la FED s'est enrichi de papier dont tout le

monde se demande comment elle fera pour les restituer à leurs propriétaires initiaux

et récupérer ainsi une partie des liquidités dont elle a inondé la planète.

Les partisans des politiques actuelles de fuite en avant massive dans le déficit public,

censées relancer la demande ou limiter les conséquences de la crise nous donnent

souvent l'argument suivant : La dette publique étant à taux fixe, il suffirait d'un coup

de "baguette magique" inflationniste pour "effacer l'ardoise" et remettre les

compteurs à zéro.

Par exemple, 10 ans d'inflation à 10% diminuent environ d'un facteur 2,5 le poids

relatif d'une dette (en monnaie constante).

Cet argument est vrai dans un seul cas : Lorsque la dette est à taux fixe, et à

échéance suffisamment longue pour que l'agent endetté ait le temps de bénéficier

des effets de l'inflation.

Dans le cas qui nous intéresse, celui de l'état fédéral US, la réalité est beaucoup

moins rose.

Nous constatons que la majorité de la dette publique US est une dette de court terme

: 53% de cette dette devra être remboursée dans moins de 2 ans, 67% dans moins

de 4 ans, 75% dans moins de 5 ans.

Cette structure oblige l'état à se refinancer en permanence, c'est à dire à souscrire

de nouveaux emprunts pour rembourser les précédents (et financer en plus son

déficit).

Vu cette structure de dette à large dominante court terme, l'état ne profiterait que très

peu d'une reprise de l'inflation, parce qu'il serait obligé de refinancer en moins de 4

ans les 2/3 de sa dette, et que ce refinancement se ferait alors au prix fort (en cas de

reprise inflationniste, les taux flambent). Cette proportion de la dette sensible aux

taux est en fait encore plus élevée si on prend en compte les TIPs qui sont

immédiatement impactés par une variation du taux d'inflation.

Si on prend comme référence un taux d'endettement net pour les USA de 100% du

PIB (nous y serons en 3 ans environ au rythme de fuite en avant actuel), et un taux

d'inflation de 10% (ce qu'il faudrait pour ramener la dette actuelle à des niveaux

raisonnables en 10 ans), l'état se refinancerait alors à un taux de 12-14%

environ...La seule charge de l'intérêt de la dette publique représenterait alors plus de

10% du PIB au bout de 3 ans !

Plus grave encore, en cas de perte de confiance du marché, avec une structure de

dette à aussi court terme, la situation deviendrait très vite incontrôlable pour l'état US

On estime que le gouvernement américain à lui seul va devoir trouver 4 500 milliards

de dollars en obligations en 2010. Ce montant représente deux fois le capital total de

la plus grosse Banque centrale du monde -- la Fed. Même si les Chinois prenaient

tout ce qu'ils ont dans leurs réserves financières et s'en servaient pour acheter la

dette américaine, il resterait encore près de 2 300 milliards d'obligations invendues.

En ce qui concerne le coût de la dette en lui-même, il va lui aussi atteindre des

niveaux stupéfiants. L'administration Obama prévoit que les intérêts dépassent de

200 milliards de dollars leur niveau actuel, à 700 milliards de dollars d'ici 2019. C'est

sûrement encore sous-estimé. Si le déficit atteint le niveau annoncé par l'ancien

directeur du Bureau du Budget et de la Gestion, la dette nationale va grimper de 12

000 milliards de dollars à plus de 20 000 milliards de dollars en cinq ans. Les

prêteurs vont certainement demander des rendements plus élevés. Même un

banquier va sûrement vouloir plus que 3,5% d'intérêts pour prêter de l'argent au

gouvernement sur dix ans. Peut-être 5%... peut-être 10%. Souvenez-vous que

pendant les premières années de Volcker à la Fed, les taux d'intérêt sont montés à

18% pour les bons du Trésor à 10 ans.

Reste l’euro. Officiellement la Banque Centrale Européenne (BCE) est très prudente

et ne monétise quasi rien. Elle n’aurait dépensé que 80 milliards d’euros pour

acheter des obligations bancaires ce qui semble dérisoire face aux 1000 milliards de

USD que la Fed a utilisé pour acquérir toutes sortes d’obligations contestables. Et

pourtant les banques centrales européennes ont augmenté leur bilan de 1500

milliards de USD contre 1200 pour la Fed. Et comme le PIB américain est 12%

supérieur au PIB européen, cela revient à dire qu’à PIB égal, les presses de la BCE

tournent 50% plus vite que celles de la Fed ! Car même si la BCE n’achète pas

d’actifs douteux comme sa consœur américaine, elle prête énormément. Rien que fin

juin 2009, elle battait le record des banques centrales en prêtant, d’un coup, à long

terme, 442 milliards d’euros. Et que font les banques européennes avec l’argent de

la BCE ? Elles ne prêtent quasi rien aux particuliers ou entreprises mais le prêtent

volontiers à leurs gouvernements respectifs pour financer leurs déficits! Sans ce

mécanisme, les gouvernements grecques, irlandais, autrichien, ...etc seraient dans

d’énormes difficultés. Ainsi les banques échangent via la BCE des titres douteux

contre des obligations des gouvernements européens. Ne s’agit-il pas d’une

monétisation déguisée par l’intermédiaire des banques commerciales européennes?

D’autre part, il ne faut pas oublier que le coût de la dette ne porte pas seulement sur

nos enfants et petits-enfants, mais que nous devons payer dès à présent les intérêts

de cette dernière. C’est bien là que réside le problème essentiel des Etats

surendettés. Car le principe de fonctionnement est malheureusement simple : si la

charge de la dette (c’est-à-dire les intérêts payés chaque année par les Etats sur leur

dette) est inférieure à la croissance économique du pays, la dette est financée sans

difficulté, dans la mesure où elle produit plus de croissance qu’elle ne coûte. A

l’inverse, si la croissance forte n’est pas au rendez-vous et a fortiori si les gains

économiques ne compensent pas les coûts financiers de la dette publique, les Etats

en question s’engagent dans une bulle de la dette, qui se traduit alors par une

dégradation de la notation, puis une hausse des taux d’intérêt, donc moins de

croissance et plus de charge de la dette… La bulle s’amplifie alors jusqu’à la mise en

faillite et le moratoire de la dette. C’est notamment ce que l’on a pu observer en

Argentine il y a moins de dix ans.

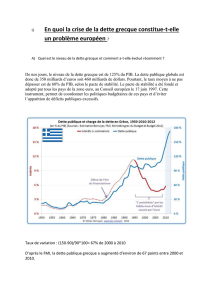

A cela, certains pourront encore objecter que le Japon, avec une dette publique qui

représente 180 % de son PIB, n’a toujours pas été mis en défaut et ce malgré une

croissance anémique depuis vingt ans. Cela pourrait alors laisser entendre qu’avec

un ratio de 80 % en France, 84 % dans la zone euro, 105 % en Grèce et 120 % en

Italie, nous avons encore de la marge… Il n’en est rien. En effet, il n’existe pas de

barrière limite à partir de laquelle un Etat est en faillite. Tout cela dépend de

l’équilibre (ou du déséquilibre) entre la croissance économique et la charge de la

dette, mais aussi des origines du financement de cette dernière. Ainsi, le Japon a

beau avoir été dégradé, les taux des obligations d’Etat sont restés bas. Non

seulement parce qu’il reste en déflation, mais surtout parce que 98 % de sa dette

publique est financée par sa propre épargne. Autrement dit, il n’a pas besoin du reste

du monde pour financer son endettement explosif, mais « vit » sur l’épargne

pléthorique héritée de sa puissance économique passée.

Bien différemment, la plupart des pays surendettés ont besoin de l’épargne

internationale pour se financer. A titre d’exemple, 50 % de la dette publique française

est souscrite par des étrangers. Dès lors, si la charge de la dette devient

structurellement supérieure à la croissance économique, la bulle de la dette devient

inévitable. Pour connaître les pays qui suivront l’Argentine, Dubaï ou encore l’Ukraine

sur la liste des pays en cessation de paiement potentielle, il suffit donc d’observer

ceux qui affichent les charges de la dette les plus élevées. En l’occurrence, la Grèce

(avec un poids de la charge d’intérêts de 5,6 % du PIB en 2010), l’Italie (4,8 %), la

Hongrie (4,5 %), la Belgique (4 %), l’Irlande (3,3 %) et la France (3,1 %). Quant à la

zone euro, elle s’illustre également avec un niveau de 3,2 %. Des niveaux qu’il faut

comparer à une croissance économique d’au mieux 1,3 % en volume et 2,5 % en

valeur pour l’ensemble de ces pays en 2010. En d’autres termes, le modèle de

relance basé sur l’endettement excessif des Etats, déjà particulièrement mis à mal en

2009, commence à devenir explosif à partir de 2010.

Face à cette débâcle annoncée et a priori inévitable, certains n’hésitent plus à

préconiser le retour de l’hyperinflation qui aurait, selon eux, l’avantage d’augmenter

la croissance en valeur et d’éponger par là même la charge de la dette publique. Si

cet argument peut apparaître sans faille, il pêche néanmoins par deux voies

principales. D’une part, l’inflation ne se décrète plus. Nous ne sommes plus dans les

années 80. A l’époque, le protectionnisme, les droits de douanes prohibitifs, la faible

concurrence, la domination de nombreux marchés par des monopoles ou des

oligopoles et l’indexation des salaires aux prix « permettaient » de créer de l’inflation

très facilement. Aujourd’hui, il n’en est rien : la forte concurrence internationale, la

non-indexation des salaires aux prix, sans oublier la politique orthodoxe de la BCE et

le niveau élevé du chômage empêcheront toute résurgence de l’inflation.

Vous demanderez peut-être : "trop, c'est combien ?" Selon les chiffres compilés et

analysés par les professeurs Reinhart et Rogoff, c'est impossible à déterminer. Un

6

6

7

7

1

/

7

100%