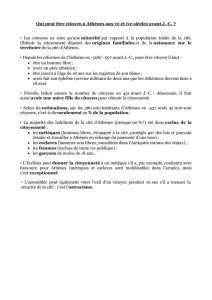

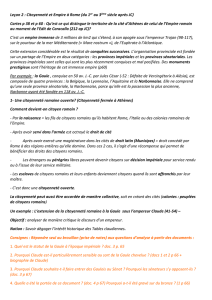

Athènes Rome

Corrigé évaluation

Dans l’Antiquité, Athènes au Vème siècle av. JC et l’empire romain (Ier – IIIème siècle) présentent deux

conceptions différentes de la citoyenneté. Ces différences tiennent essentiellement à la place qui est

attribuée aux citoyens dans la vie politique.

En quoi Athènes et Rome développent deux conceptions différentes de la citoyenneté ?

Athènes

Rome

Qui est

citoyen ? Qui

est exclu de

la

citoyenneté ?

A Athènes on nait citoyen.

La citoyenneté est acquise à la naissance

si :

- Les deux parents sont athéniens

- Inscription au dème

- Après éphébie

Cas particulier des femmes (citoyenne

sans droit)

Pas de promotion possible. Les exclus

(esclaves et métèques) ne peuvent

accéder à la citoyenneté en aucun cas.

Droit qui se restreint avec la loi de 451.

Mais possibilité d’être exclu (ostracisme)

On nait citoyen si on est fils légitime de

citoyens romains.

Sont exclus : esclaves et pérégrins.

On peut accéder à la citoyenneté si :

- On a fait un service de 25 ans dans

l’armée romaine

- On est magistrat d’une cité de

droit latin

- Si on est un esclave affranchi d’un

citoyen romain.

- Sur décision impériale.

La citoyenneté est une récompense.

La citoyenneté est accordée de plus en plus

largement aux habitants de l’empire :

- 48 : l’empereur Claude accorde la

citoyenneté complète aux

magistrats des cités latines

- 212 : l’empereur Caracalla

accorde la citoyenneté à tous les

hommes libres de l’empire.

Quel est le

rôle des

citoyens ?

Dans la démocratie athénienne :

Les citoyens disposent de nombreux droits

et devoirs.

Droits : participation à la vie politique :

- Présence à l’écclesia (vote des

lois, participation aux débats,

proposition de lois…

- Exercice de magistrature si

tirage au sort ( à l’Héliée) ou

élection (stratège)

- De propriété

Devoirs :

- Défense de la cité

- Liturgies

- Participation aux manifestations

religieuses

Dans l’empire romain :

La citoyenneté est un statut, un privilège qui

n’apporte que peu de droits :

- Pas de droits politiques (les

assemblées ont perdu leur pouvoir

sous l’empire)

- Des droits juridiques (droit romaine

et droit de recours auprès de

l’empereur)

- Droit de propriété

- Cursus honorum

Des devoirs :

- Servir dans la légion (mais certains

y échappent)

- Participer au culte impérial

conclusion

Citoyenneté restreinte car liée à

d’importants droits politiques (démocratie

directe)

Citoyenneté limités au cadre restreint de la

cité.

Citoyenneté fondée sur le droit du sang

Citoyenneté ouverte et largement offerte mais

vidée de tout contenu politique.

Citoyenneté dans le cadre d’un immense

empire. La citoyenneté est un outil et une des

conséquences de la romanisation.

Facteur de stabilité et de pérennité de

l’empire

1

/

1

100%