Les adjectifs qualificatifs

Françoise Drouard centre de documentation pédagogique de Passy année 2004-2005

Fichier C3 MDL ORL 07 Date de rédaction (ou révision) : 23/11/2004 Page 1 sur 8

MAITRISE DE LA LANGUE AU CYCLE 3

Le verbe et le nom dans la phrase et dans le texte

Le nom (grammaire, orthographe)

Les adjectifs qualificatifs

informations pour le maître

L’objectif n’est pas de construire et faire réciter une définition de l’adjectif et un tableau des différents types d’adjectifs (qualificatifs -

épithètes, attributs - démonstratifs, possessifs.) mais de travailler,

- du point de vue grammatical, sur les limites du groupe du nom (sujet ou complément du verbe) en voyant les différentes

formes d’expansion du nom (adjectif qualificatif, relative, complément du nom) ;

- du point de vue orthographique, sur les chaînes d’accord dans le groupe nominal , l’adjectif donnant l’occasion de

traiter les marques du genre (masculin/féminin) en plus des marques du nombre (singulier/pluriel) ;

- et, évidemment, du point de vue du sens, sur la distinction entre le nom seul et le nom accompagné d’une expansion et la

distinction entre la caractérisation par les procédés cités plus haut ( une pomme bien mûre, les pommes que j’ai cueillies,

les pommes des pommiers de tante Adèle) et les expressions figées (une pomme de terre) qu’il faut considérer comme

une seule unité lexicale (un nom).

1) Avec les adjectifs, on est dans le groupe du nom et dans les procédés de qualification (comparer : une pomme rouge ; une

pomme qui est de couleur rouge ; une pomme de couleur rouge).

On ne fera pas de distinction byzantine entre épithète et attribut (ces notions ne sont pas au programme) mais il faudra bien traiter le

cas des « verbes d’état » qui ne sont pas des « verbes » au sens strict. Dire « le gentil petit garçon » ou « le petit garçon est gentil »

revient au même, « gentil » qualifie toujours « garçon » comme « petit », la place de l’adjectif et l’intercalation du verbe « être » ne

changent rien et on pourrait dire aussi « c’est un gentil petit garçon ».

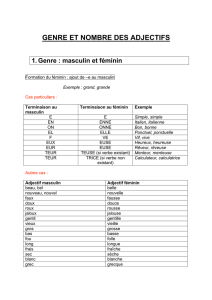

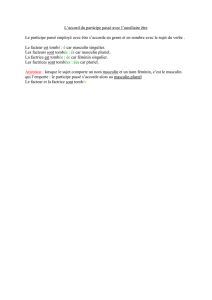

2) Du point de vue orthographique, les adjectifs participent à la chaîne d’accords en genre et en nombre dans le groupe du nom.

Comme on a déjà traité de l’accord en nombre dans la phrase et des signaux du pluriel et du singulier, on traitera ici surtout les

problèmes de l’accord en genre. Contrairement aux manuels traditionnels, il ne s’agira pas de « mettre au féminin » mais de

repérer les signaux du masculin et du féminin (déterminants, noms, adjectifs) qui ne se trouvent que dans le groupe du nom (qui

peut être sujet ou complément) : le verbe n’est pas concerné. On travaillera autant à l’oral qu’à l’écrit (voir le travail de tri sur les

formes orales et écrites). On traitera la notion de genre pour les noms et les adjectifs simultanément ou de manière très

rapprochée.

On traitera l’accord des participes (passé ou présent) avec celui des adjectifs qualificatifs puisqu’ils ont une fonction adjective et

servent aussi à qualifier le nom. En effet, qui peut faire la différence (et à quoi cela servirait-il ?) entre : un air chagrin ; une mine

chagrinée ; il semble chagrin ; elle est chagrinée ; une situation affligeante ; c’est affligeant ?

Comme à chaque fois qu’on traite de problèmes orthographiques, la conception qui est celle des manuels (une leçon ou deux chaque

année sur le sujet) ne semble pas opératoire : les travaux en observation réfléchie de la langue seront relayés par des entraînements en

atelier de lecture-écriture, par des remarques à l’occasion des lectures ou des rédactions dans toutes les disciplines. Ils donneront lieu

à la construction d’outils sous forme de listes analogiques (qui seront préférées aux règles suivies de listes d’exception) ; elles seront

utilisées et complétées tout au long des trois années du cycle. On ne peut donc pas donner le schéma d’une séquence sur les

adjectifs mais on peut tenter d’établir des domaines à traiter sur les trois années du cycle 3, le domaine orthographique étant à

travailler et retravailler plusieurs fois . Chaque maître organisera son travail sur l’année en fonction des activités dans les différentes

disciplines et le conseil des maîtres s’engagera à reprendre et compléter en CM1 et CM2 ce qui aura été fait en CE2.

En vocabulaire et orthographe lexicale, les adjectifs pourront prendre place évidemment dans les familles de mots et particulièrement

dans l’étude de certains suffixes caractérisant l’opposition masculin-féminin et de certains préfixes plus utilisés pour les adjectifs que

pour les verbes ou les noms (exemple : les mots de sens contraire commençant par in-, il-, im-, ir).

3) Les adjectifs feront aussi l’objet d’un travail important quand on établira le lexique propre à chaque discipline ; ils seront en

particulier mis en évidence à chaque fois qu’on aura à lire ou à produire une description (portrait d’un personnage réel en

histoire ou de fiction en littérature ; description et comparaison de paysages en géographie ; description d’un être vivant, d’un

objet, d’une matière…en sciences et technologie ; description d’une figure en géométrie…). Il sera intéressant de travailler au

cours du cycle la différence entre la caractérisation par les différents procédés (adjectifs qualificatifs, relatives, compléments de

nom) et la définition, en rapport avec la distinction entre les noms simples et les noms composés ou expressions figées (comparer

une voie fréquentée et une voie ferrée fréquentée).

Françoise Drouard centre de documentation pédagogique de Passy année 2004-2005

Fichier C3 MDL ORL 07 Date de rédaction (ou révision) : 23/11/2004 Page 2 sur 8

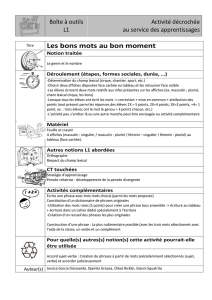

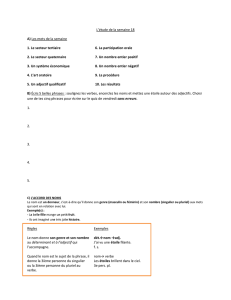

Essai de liste des activités sur les adjectifs

Programmation sur l’orthographe

Dans les différentes

disciplines

En atelier de

lecture-écriture

En observation réfléchie de la langue

1

Les marques

et les signaux

du nombre

(voir

document

spécifique)

Utiliser les textes lus

ou écrits pour

trouver les signaux

du singulier ou du

pluriel ; pour

enrichir la liste des

verbes d’état ; pour

bien comprendre la

différence entre la

notion de pluralité et

le pluriel

grammatical

S’entraîner à

repérer

automatiquement

les signaux du

singulier ou du

pluriel à l’oral ;

faire des

hypothèses sur les

marques à l’écrit :

dictée commentée

ou atelier de

négociation

graphique

(voir document

spécifique)

A travailler d’abord sur des phrases à ordre syntaxique régulier (« des

roses jaunes embaument le salon ») puis sur des groupe du nom.

On aura intérêt à choisir des adjectifs du groupe 1 (voir plus loin) car

ce sont les plus nombreux en français il sont invariables en genre, ce

qui permet dans un premier temps de se centrer sur le problème du

nombre.

Traiter du verbe être et le séparer nettement des autres verbes pour

montrer l’égalité entre « les côtés égaux » et « les côtés sont égaux » ;

commencer une liste des verbes d’état

2

Les marques

et les signaux

du genre

Utiliser les textes lus

ou écrits pour

trouver les signaux

du féminin ou du

masculin et pour

enrichir les listes ; et

pour bien

comprendre la

différence entre la

notion de sexe et le

genre grammatical

S’entraîner à

repérer

automatiquement

les signaux du

féminin ou du

masculin à l’oral ;

faire des

hypothèses sur les

marques à l’écrit :

dictée commentée

ou atelier de

négociation

graphique

(voir document

spécifique)

Le genre ne concerne pas la phrase mais le groupe du nom seul (seuls

les participes passés ont une marque de genre avec les verbes d’état et

on les traite comme des adjectifs).

Traiter d’abord du nom au singulier avec un déterminant marqué en

genre (un/une ; le/la).

Traiter ensuite du groupe du nom avec adjectif(s).

Remarquer qu’il y a des adjectifs qui varient en genre et d’autres qui ne

varient pas, à l’oral, à l’écrit.

3

Les variations

de l’adjectif à

l’oral et à

l’écrit en

genre et en

nombre

(voir listes

plus loin)

Utiliser les textes lus

ou écrits pour

enrichir les listes

S’entraîner à faire

la différence entre

oral et écrit

Constater que les adjectifs combinent marque du genre et marque du

nombre.

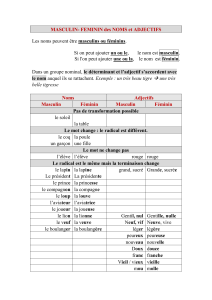

Classer les adjectifs en cinq groupes :

Groupe 1 : 1 forme orale ; 2 formes écrites (jaune)

Groupe 2 : 1 forme orale ; 4 formes écrites (noir)

Groupe 3 : 2 formes orales ; 3 formes écrites (heureux)

Groupe 4 : 2 formes orales ; 4 formes écrites (grand)

Groupe 5 : 2 formes orales et 4 formes écrites (amical) mais les deux

formes orales séparent le singulier et le pluriel au genre masculin (alors

que dans le groupe 4 les deux formes orales distinctes concernent le

singulier masculin et féminin).

Dans chaque groupe, tenter de trouver des régularités.

Françoise Drouard centre de documentation pédagogique de Passy année 2004-2005

Fichier C3 MDL ORL 07 Date de rédaction (ou révision) : 23/11/2004 Page 3 sur 8

3 (suite)

Les variations

de l’adjectif à

l’oral et à

l’écrit

Préparer des listes de

vocabulaire

thématique pour

rédiger un portrait,

une description en

faisant varier

nombre et genre

Ecrire des textes

courts par

imitation, en

particulier des

descriptions par

énumération

(voir document

spécifique)

Utiliser des listes thématiques existantes

ex. : pour les descriptions : « Vocabulaire junior » le Robert et Nathan

Transformer à l’oral et à l’écrit un groupe du nom en passant :

- du singulier au pluriel et inversement ;

- du masculin au féminin et inversement.

ex. : une chevelure blonde ; des cheveux blonds

un visage souriant ; une figure souriante

un œil vif ; des yeux vifs

une bouche charnue ; des lèvres charnues…

Faire le rapprochement avec les groupes précédents qu’on construira en

parallèle.

Liste d’autres activités sur les adjectifs

Les adjectifs

dans les

familles de

mots

Les procédés

de dérivation

Utiliser les textes lus

ou écrits pour

enrichir les familles

Transformer des

phrases

En vocabulaire et orthographe lexicale :

- retrouver les adjectifs dans les familles de mots construites ;

- travailler sur les affixes

- pour trouver les contraires (ex. : honnête malhonnête ;

mangeable immangeable…) ;

- pour passer du nom à l’adjectif (commerce

commercial) ;

- pour passer du verbe à l’adjectif (démonter

démontable) ;

- pour passer du féminin au masculin (moteur motrice)

…

Le groupe du

nom dans la

phrase

Les divers

procédés de

qualification

Utiliser les textes lus

ou écrits

Repérer les

expressions figées et

les mots composés

dans le lexique

thématique de

chaque discipline

Dans des

dictionnaires ,

chercher dans les

entrées si les noms

composés et

expressions figées

qui font l’objet

d’une définition

ont leur propre

entrée (chêne-

liège ; poids lourd)

ou sont traités dans

l’article du nom

principal (chemise

de nuit dans

chemise)

En ce qui concerne le partie 1 du programme d’ORL ( le verbe et le

nom dans la phrase et dans le texte) : repérer des groupes du nom dans

la phrase (sujet ou complément du verbe) ; retrouver le ou les noms

dans chaque groupe ; examiner ce qui les qualifient.

Répertorier, comparer les procédés de qualification (adjectifs

qualificatifs, relative, complément de nom) qui fonctionnent en

expansion du nom.

Traiter parallèlement, dans la partie 3 du programme ( vocabulaire et

orthographe lexicale), mots composés et expressions figées à traiter

orthographiquement comme des noms simples :

- des pommes rouges ou jaunes

- des pomme de terre rouges ou jaunes

- un golf bien aménagé

- un golf miniature bien aménagé

Etablir des listes d’expressions figées et de mots composés en fonction

de leur composition (nom+ nom ; nom+adjectif ; nom+complément de

nom ; infinitif+infinitif…

La fonction

adjectif et les

diverses

fonctions

Repérer des mots qui

ont plusieurs

fonctions possibles

dans la phrase

Prendre conscience qu’un même mot peut avoir diverses fonctions

selon les circonstances

ex : une ligne droite (adjectif) ; une droite (nom) ; marcher droit

(adverbe).

En relation avec l’étude du verbe, distinguer par le sens et

l’orthographe les participes qui ont une fonction de verbe et ceux qui

ont une fonction d’adjectif.

Françoise Drouard centre de documentation pédagogique de Passy année 2004-2005

Fichier C3 MDL ORL 07 Date de rédaction (ou révision) : 23/11/2004 Page 4 sur 8

Tableau des cinq groupes d’adjectifs

Au maximum, on peut trouver quatre formes distinctes (masculin singulier – masculin pluriel – féminin singulier – féminin pluriel)

Sur un corpus d’adjectifs, trions en fonction du nombre de formes entendues à l’oral et vues à l’écrit

1 - groupe de ceux qui n’ont qu’une seule forme à l’oral et deux formes à l’écrit (singulier et pluriel)

jaune jaune jaunes jaunes

abominable abominable abominables abominables

acceptable acceptable acceptables acceptables

accessible accessible accessibles accessibles

acide acide acides acides

admirable admirable admirables admirables

adulte adulte adultes adultes

etc.

(ils sont notés ASIG dans EOLE)

on constate - qu’à l’oral on ne distingue ni le genre, ni le nombre qui sont donnés par les autres mots du groupe

(déterminant et/ou nom) ;

- qu’à l’écrit ils n’ont pas de marque de genre : ils se terminent par un « e » au singulier et on les utilise

avec des noms masculin ou féminin sans variation (bien noter que le « e » n’est pas la signature du

féminin !) ;

- qu’ à l’écrit ils varient de la même façon en nombre (pluriel avec un « s » ; singulier sans « s »).

2 - groupe de ceux qui n’ont qu’une seule forme orale mais les quatre formes écrites

noir noire noirs noires

abattu abattue abattus abattues

aboli abolie abolis abolies

abonné abonnée abonnés abonnées

abrupt abrupte abrupts abruptes

accidentel accidentelle accidentel accidentelles

actuel actuelle actuels actuelles

amer amère amers amères

exact exacte exacts exactes

etc.

on constate - qu’à l’oral on ne distingue ni le genre, ni le nombre qui sont donnés par les autres mots du groupe

(déterminant et/ou nom) ;

- qu’à l’écrit ils constituent deux groupes en ce qui concerne les marques du genre :

1) ceux qui se terminent par un son voyelle qui s’écrit par une voyelle finale au masculin et par cette

voyelle+e muet au féminin : abattu abattue

aboli abolie

abonné abonnée

2) ceux qui se terminent par un son consonne qui s’écrit avec une consonne finale (qui s’entend) au

masculin et par cette consonne+e muet au féminin (avec le doublement de cette consonne pour

certaines terminaisons ou l’adjonction d’un accent) :

abrupt abrupte accidentel accidentelle amer amère

exact exacte actuel actuelle

- qu’à l’écrit, ils varient tous de la même façon en nombre (pluriel avec un « s » ; singulier sans « s »).

Françoise Drouard centre de documentation pédagogique de Passy année 2004-2005

Fichier C3 MDL ORL 07 Date de rédaction (ou révision) : 23/11/2004 Page 5 sur 8

3 - groupe de ceux qui ont deux formes orales (masculin et féminin) et trois formes écrites différentes :

heureux heureuse heureux heureuses

acquis acquis acquis acquises

bas basse bas basses

confus confuse confus confuses

dissous dissoute dissous dissoutes

doux douce doux douces

faux fausse faux fausses

vieux vieille vieux vieilles

etc.

on constate - qu’à l’oral on distingue le genre (son voyelle au masculin ; [z] ou [s] ou [t]au féminin) mais pas le nombre

qui est donné par les autres mots du groupe (déterminant et/ou nom) ;

- qu’à l’écrit le masculin se termine par -s ou -x et ne varie pas entre singulier et pluriel .

4 - groupe de ceux qui ont deux formes orales (masculin et féminin) et quatre formes écrites :

grand grande grands grandes

abusif abusive abusifs abusives

accablant accablante accablants accablantes

actif active actifs actives

adoptif adoptive adoptifs adoptives

adroit adroite adroits adroites

aérien aérienne aériens aériennes

africain africaine africains africaines

allemand allemande allemands allemandes

alpin alpine alpins alpines

beau belle beaux belles

boudeur boudeuse boudeurs boudeuses

bref brève brefs brèves

brun brune bruns brunes

complet complète complets complètes

dévastateur dévastatrice dévastateurs dévastatrices

fin fine fins fines

gentil gentille gentils gentilles

moteur motrice moteurs motrices

muet muette muets muettes

neuf neuve neufs neuves

sec sèche secs sèches

etc.

on constate qu’on peut faire quatre sous groupes :

1) grand/grande

à l’oral, le masculin se termine par un son-voyelle et le féminin par ce son voyelle+un son-consonne ;

à l’écrit, le masculin se termine par une consonne muette ; le féminin se termine par cette consonne+e,

ce qui explique qu’on entende le son consonne en finale

2) brun/brune ; fin/fine ; entier/entière

à l’oral, le masculin se termine par un son-voyelle et le féminin par un son-consonne avec un

changement du son-voyelle qui précède ;

à l’écrit, le masculin se termine par la lettre consonne qu’on entend sonner au féminin .

3) actif/active ; neuf/ neuve

le son en finale est [f] au masculin et [v], écrit -ve, au féminin

4) dévastateur/dévastatrice ; boudeur/boudeuse ; beau/belle ;

à l’oral, on entend une son en finale au masculin et un autre très différent au féminin ; évidemment les

terminaisons à l’écrit sont très différentes ; on peut constituer les séries par suffixe, comme pour les

noms :

-eur –euse -eau/-elle

-teur/-trice -il/ille

-teur/-teresse -er/-ère

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%