téléchargement format doc

1

Sébastien Baratte mai 2000

Mathieu Legros

Stage TER

Elaboration et application d’un protocole

d’échantillonnage des Amphibiens sur les sites

restaurés du marais de Lavours en l’an 2000

Maître de stage : M. Fabrice Darinot ,

Entente Internationale de Démoustication ; Chindrieux (Savoie)

Directeur : M. Raymond Gruffaz.

Tuteur : M. Pierre Joly.

MAITRISE DE BIOLOGIE DES POPULATIONS ET DES ECOSYSTEMES

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

2

SOMMAIRE ET INDEX DES ILLUSTRATIONS

Introduction (tableau 1) ............................................................ 3

Matériel et Méthodes ........................................................... 4

1. Standardisation des sites d’étude ............................................................... 4

Les sites et la diversité des milieux du marais de Lavours (tableau 2) ....... 4

Les sites et les opérations de restauration .................................................. 5

Les sites et les contraintes expérimentales .................................................. 5

2. Standardisation de la méthode de recensement........................................ 5

Première visite ............................................................................................. 6

Deuxième visite ............................................................................................ 7

Troisième visite ............................................................................................ 7

3. Standardisation du traitement des données .............................................. 8

Pour les Anoures (tableau 3) ...................................................................... 8

Pour les Urodèles (tableau 4) ..................................................................... 9

Résultats .......................................................................... 10

1. Résultats sur le Site 1 ................................................................................ 10

Choix des zones d’étude ............................................................................ 10

Recensement (tableau 5) ............................................................................ 10

Plan du site 1 (figure 1) ............................................................................. 10

2. Résultats sur le Site 2 ................................................................................ 11

Choix des zones d’étude ............................................................................ 11

Recensement (tableau 6) ............................................................................ 11

Plan du site 2 (figure 2) ............................................................................. 11

3. Résultats sur le Site 3 ................................................................................ 12

Choix des zones d’étude ............................................................................ 12

Recensement (tableau 7) ............................................................................ 12

Plan du site 3 (figure 3) ............................................................................. 12

4. Résultats sur le Site 4 ................................................................................ 12

Choix des zones d’étude ........................................................................... 12

Recensement (tableau 8) ........................................................................... 13

Plan du site 4 (figure 4) ............................................................................ 13

5. Approche de terrain .................................................................................. 13

Discussion ........................................................................ 14

1. Composition du peuplement du marais de Lavours : année 2000

(tableau 9) .............................................................................................................. 14

2. Evolution des peuplements de 1997 à 2000 (tableau 10) ............................. 14

Le cas des espèces n’ayant pas été recensées sur le marais ...................... 15

Le cas des espèces en augmentation ........................................................... 15

Le cas des espèces en disparition ............................................................... 16

3. Effets de la restauration ............................................................................ 18

Site 1 ........................................................................................................... 18

Site 2 ........................................................................................................... 18

Sites 3 et 4 ................................................................................................... 18

4. Perspectives ................................................................................................ 19

Bibliographie ..................................................................... 20

3

INTRODUCTION

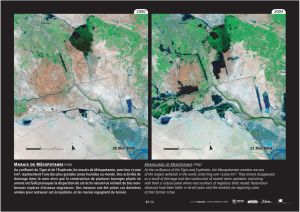

Situé à 80 kilomètres en amont de Lyon, au cœur d’un des secteurs de tressage fluvial de

la vallée alluviale du Rhône, le marais de Lavours constitue une des dernières grandes zones

humides de la vallée médiorhôdanienne. A une altitude de 230 mètres, cet ancien lac post-

glaciaire se compose actuellement d’une dépression tourbeuse encadrée à l’est par le bourrelet

alluvionnaire du Rhône, et à l’ouest par celui d’un affluent du Rhône, le Séran (Joly, 1992, A).

Soumise à la fois aux influences climatiques océaniques et continentales, aux perturbations

entraînées par les crues périodiques du Rhône et de ses affluents, à la dynamique des eaux de

résurgences issues des montagnes environnantes, la réserve naturelle nationale est naturellement

propice aux peuplements des amphibiens qui, pour leur reproduction, préfèrent les sites engagés

dans des processus de successions écologiques rapides vers l’atterrissement (Joly et Morand,

1997).

D’après l’atlas national de répartition des Amphibiens et des Reptiles (Castanet et

Guyétant, 1989), la région compte potentiellement 15 espèces d’Amphibiens dont l’aire de

répartition recouvre la réserve naturelle de Lavours (tableau 1).

Salamandridés

Bufonidés

Ranidés

Salamandra salamandra

Triturus helveticus

Triturus vulgaris

Triturus alpestris

Triturus cristatus

Bufo bufo

Bufo calamita

Discoglossidés

Bombina variegata

Alytes obstetricans

Rana temporaria

Rana dalmatina

Rana esculenta

Rana lessonae

Rana ridibunda

Pélobatidés

Pelodytes punctatus

Hylidés

Hyla arborea

Tableau 1 : Liste des espèces d’amphibiens susceptibles d’être présentes sur les sites du Marais de Lavours.

Néanmoins, les perturbations hydrologiques provoquées par les travaux de drainage et

d’endiguement du Rhône ont accéléré les processus d’atterrissement et d’expansion du

boisement, entraînant la disparition des sites de reproduction et, en conséquence, une baisse de la

diversité de la batrachofaune. Afin de contrer ce phénomène, des opérations de restauration de

sites et de suivi à moyen et long terme ont été mises en place en 1995 sur la Réserve Nord dans le

cadre du Programme de Préservation des Zones Humides. Suite à des recensements effectués

4

avant restauration (Joly, 1992, A) et après restauration en 1997 (Fleurance et al., 1999), notre

étude poursuit ces investigations batrachologiques avec les objectifs suivants :

suivre l’évolution des populations des sites restaurés depuis le recensement de 1997 ;

évaluer l’impact de la restauration, 5 ans après, sur la faune amphibienne ;

fournir une méthode d’approche standardisée permettant de suivre à long terme et à

moindre frais les peuplements d’Amphibiens du marais ;

apporter des éléments pour la gestion des zones humides de Lavours.

MATERIEL ET METHODES

1. Standardisation des sites d’étude

Les sites et la diversité des milieux du marais de Lavours

En 1995, 5 sites ont été restaurés, suite à leur atterrissement ou suite à la fin de l’exploitation

de la tourbe. Cette restauration a consisté en un rajeunissement des sites par adoucissement des

pentes, surcreusement ou élargissement, dans le but de recréer un gradient de profondeur d’eau

favorable au développement de ceintures de végétation et d’enclencher ainsi une nouvelle phase

de succession écologique. Les 4 sites étudiés en 1997 et reconduits dans la présente étude

(localisés sur le plan situé en Annexe 1), ont été sélectionnés pour être représentatifs de la

mosaïque des milieux qui composent le marais de Lavours (tableau 2).

Substrat

Environnement

Durée de mise en eau

Origine principale de l’eau

Tourbe

Ouvert

Permanent

Nappe phréatique

Site 3

Site 4

Alluvions

Semi-ouvert

Le Mergeais (rivière)

Site 1

Fermé

Semi-permanent

Crues annuelles du Séran

Site 2

Tableau 2 : Caractéristiques principales et discriminantes des sites d’étude du marais de Lavours.

Environnement : degré d’ouverture de la zone terrestre arborescente ; Durée de mise en eau : stabilité du milieu

aquatique ; Origine principale de l’eau : il est à noter que, pour chacun des sites, les précipitations et les crues

annuelles (Séran et Mergeais) et décennales (Rhône) constituent un apport secondaire, responsable de la

présence de poissons. De plus, la tourbière se caractérise par un affleurement permanent de la nappe phréatique à

sa surface

5

Les sites et les opérations de restauration

Site 1 : l’étang des Rousses, plan d’eau naturel d’une superficie de 1,5 ha, est alimenté en

permanence par un canal le reliant à la rivière Le Mergeais. Sa profondeur moyenne est de 1

mètre et ses berges sont dégagées de tout couvert végétal. Sa restauration a consisté à creuser

trois petites mares, peu profondes, d’environ 10 m de diamètre sur ses berges ouest (figure 1, p.

10).

Site 2 : ancien bras mort du Séran dont la restauration a consisté, outre la création de trois

petites mares satellites, en un surcreusement et un élargissement de l’extrémité amont, aménagé

en pentes douces (figure 2, p. 11).

Site 3 : au centre de la dépression tourbeuse, trois petites mares peu profondes ont été

creusées, deux en milieu pâturé et une en milieu non pâturé (figure 3, p. 12).

Site 4 : à l’extrémité nord de la réserve, au pied de la montagne du Grand Colombier,

d’anciennes fosses d’exploitation de tourbe de Culoz ont été recreusées de façon à créer deux

étangs aux pentes adoucies et d’une profondeur ne dépassant pas un mètre (figure 4, p. 13).

Les sites et les contraintes expérimentales

Dans l’optique d’établir un protocole d’étude standardisé et optimisé, il nous a semblé

important de satisfaire sur chacun des sites aux objectifs suivants :

rechercher, pour chaque site restauré étudié, des sites de référence pertinents, afin

d’évaluer et de discuter précisément de l’impact des efforts de restauration ;

maximiser la reproductibilité des efforts de terrain (repérage des zones d’étude,

recensement sur des longueurs de berges identiques, mise en place, pour chaque site,

d’une fiche de terrain favorisant l’archivage et le suivi temporel des sites), afin de faciliter

la réalisation de comparaisons spatio-temporelles rigoureuses;

expliciter au maximum le protocole utilisé dans notre approche pour faciliter sa

compréhension, sa transmission, mais aussi sa remise en cause éventuelle.

2. Standardisation de la méthode de recensement

Il n’existe pas de méthode standardisée d’étude de la batrachofaune, néanmoins il nous a

semblé nécessaire de mettre en place un échantillonnage standardisé qui permettrait, au moins sur

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

1

/

24

100%