Feuille de styles Documents FESeC

La régulation corporelle

Auteur : Simone Bertrand

Famille de tâches : FT2

Les visées de la tâche

Les objets d’apprentissage

(concepts-clés et savoir-faire)

Mécanisme de la ventilation pulmonaire, fonctionnement du cœur,

fonctions de l’appareil circulatoire

Imaginer des dispositifs expérimentaux simples, les construire et réaliser

les expériences.

Rassembler les observations sous la forme d’un rapport structuré.

Communiquer à ses pairs des informations à l’aide de supports divers.

Le questionnement

Lors d’une dépense énergétique importante, comment le corps humain

s’adapte-t-il ?

La situation proposée à l’élève

Le contexte

Tu cours pour prendre ton autobus. Des changements qui se produisent

dans ton corps.

Une fois dans l‘autobus, tu t’assieds et tu te reposes. De nouveaux

changements apparaissent.

Que se passe-t-il ?

La production attendue

Réaliser un rapport d’expérimentation.

Présenter, par groupe, les résultats à la classe et les mettre en lien avec

le questionnement de départ.

Les contraintes concernant le fond

Imaginer des expériences à réaliser en classe pour tester ces

changements.

Après mise en commun et mise au point de 4 protocoles, réaliser les

expériences ainsi qu’un rapport d’expérimentation qui comprend la

démarche suivie, les mesures prises, un graphique et une conclusion.

Synthétiser, par écrit, les phénomènes observés et les présenter à la

classe.

Les consignes concernant la forme

Le travail sera réalisé par groupe.

Suggestions pour le professeur

Alterner les recherches individuelles et les travaux de groupe.

Mettre en commun les recherches individuelles et amener les élèves à critiquer les suggestions de

chaque groupe afin de préciser les quatre protocoles expérimentaux à mettre en œuvre.

Pour tester le rythme respiratoire et le rythme cardiaque, il faut mettre les élèves en situation de

production d’un effort assez important, par exemple monter trois ou quatre volées d’escaliers le plus

vite possible ou faire cinq fois le tour de la cour de récréation en courant,….

Il est également possible de combiner cette leçon avec un cours d’éducation physique.

Prendre les mesures du rythme cardiaque et de la fréquence respiratoire avant et immédiatement

après l’effort, puis au moins 15 minutes plus tard.

Organisation du travail des élèves

1° Individuellement : faire une liste des changements qui se produisent dans le corps dans chacune

des deux situations successives.

2° Par groupe de deux : imaginer des expériences à réaliser en classe pour tester les changements et

présenter oralement ces expériences à la classe.

3° Ces expériences sont critiquées et aménagées collectivement.

4° Choisir quatre expériences à réaliser en classe et mettre au point les protocoles afin de pouvoir

comparer les mesures.

5° Par groupes, réaliser les expériences selon les quatre protocoles mis au point.

Evaluation formative

Une fois les tâches réalisées,la démarche suivie peut faire l’objet d’une réflexion en demandant à

chacun de répondre, par exemple, aux questions suivantes :

Quelle était la question de départ ?

Comment avons-nous procédé ?

Qu’est-ce qui a été particulièrement aisé ?

Qu’est-ce qui a été particulièrement difficile ?

Que faire pour améliorer les performances lors d’un travail de groupe ?

Durée proposée

4 heures

Matériel mis à disposition des élèves

Une montre indiquant les secondes ou un chronomètre.

Références bibliographiques

Nutrition animale et humaine – respiration et circulation, Fiche connaissance 13. Disponible sur le site

http://www.cndp.fr/archivage/valid/38285/38285-5692-5495.pdf (site visité le 3 mai 2010).

BERTRAND-RENAULD S., MOLS J., Je construis mes apprentissages en sciences au premier degré,

Manuel, De Boeck, 2001.

Documents pour le professeur

Concernant l’adaptation à l’effort physique de l’organisme humain

Il est possible de placer sur une silhouette l’emplacement et le nom de tous les appareils et organes

qui interviennent lors d’un effort physique.

Il y a tout d’abord l’appareil locomoteur (les muscles, les os, les tendons) qui actionne bras et

jambes et le système nerveux qui commande les muscles.

Interviennent également l’appareil digestif (qui transforme les aliments en nutriments), l’appareil

respiratoire et l’appareil circulatoire (qui assurent les échanges gazeux entre le sang et l’air) mais

aussi l’appareil excréteur (qui, par l’intermédiaire des reins, régule la composition du sang et par

la peau, rejette l’énergie thermique excédentaire).

Les principales adaptations de l’organisme à l’effort physique sont les suivantes :

Le volume d’air renouvelé dans les poumons à chaque cycle ventilatoire

1

augmente (il peut passer

d’environ 0,35 L à presque 0,5 L).

Le rythme ventilatoire, à savoir le nombre de cycles ventilatoires par unité de temps, augmente.

L’intensité respiratoire

2

(IR) augmente avec la puissance de l’effort. Elle varie également selon

l’âge du sujet, son sexe, ses conditions physiologiques … A noter qu’après un effort, l’organisme

continue de consommer plus d’oxygène qu’au repos afin de reconstituer se sréserves

énergétiques.

Le rythme cardiaque (nombre de battements cardiaques par unité de temps) augmente juste

après le début de l’effort ; il reste à un niveau élevé pendant plusieurs minutes après la fin de

l’effort.

La pression partielle d’oxygène dans les veines diminue. En effet, pendant l’effort, les muscles

concernés consomment davantage d’oxygène. Le sang revient donc appauvri en oxygène vers

les poumons qui vont donc pomper davantage d’oxygène de l’air.

La consommation de glucose augmente.

Le débit sanguin augmente dans les organes concernés (muscles essentiellement) et diminue

dans les organes non utilisés.

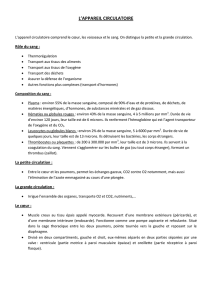

Concernant la notion de pouls

Le pouls est la traduction des battements du cœur au niveau des artères. Sa fréquence, sa régularité

(ou non) sont des indications précieuses dans nombre de situations aiguës.

Pour comprendre la notion de pouls, il faut avoir en tête la physiologie de la circulation sanguine.

La progression du sang dans les artères se fait grâce à la systole cardiaque, c'est-à-dire à la

contraction du ventricule gauche. La systole correspond donc à la contraction du cœur, qui se traduit

par l'éjection du sang en dehors du cœur. Les vaisseaux étant élastiques, ils vont augmenter de

volume. Cette pression correspond au chiffre le plus élevé à la prise de tension artérielle, on parle

également de maxima.

A la phase suivante, qui correspond à ce que l'on appelle la diastole cardiaque, le ventricule gauche

du cœur, une fois vidé, a besoin de se remplir à nouveau. Quand la pression est plus basse, cela

correspond au petit chiffre de la tension artérielle, on parle également de minima.

Lorsque l'on touche les artères, on peut sentir une palpitation (le pouls). Celui-ci survient pendant la

systole, c'est-à-dire la contraction du cœur. Après le passage du flux sanguin dans les artères, le

volume de celles-ci doit normalement diminuer. Mais parfois, à cause d'un durcissement de la paroi de

ces artères suite à de l'athérosclérose, ce retour à la normale du volume des vaisseaux ne se fait pas

complètement ; cela se traduira au niveau de l'appareil tension artérielle par un minima plus élevé.

C'est pour cette raison que ce chiffre est si important à connaître chez certains individus ayant des

antécédents cardio-vasculaires chargés.

1

Un cycle ventilatoire comprend une inspiration (active) et une expiration (passive).

2

Il s’agit du volume d’oxygène consommé par unité de temps et de masse (en L.min-1.kg-1).

Les zones de l'organisme où le pouls est le plus facilement palpable sont le poignet (au passage de

l'artère radiale vers l'extérieur du bras, la main regardant en avant). Les autres zones sont

essentiellement les faces latérales du cou (artère carotide), l'aine (partie du corps située entre le bas-

ventre et le haut de la cuisse).

La fréquence du pouls varie en fonction de l’âge et des individus : en moyenne, il est de 120-140 par

minute chez un nourrisson et de 70 chez un adulte. Il augmente en cas d’effort, d’émotion et avec la

fièvre. La fréquence maximale théorique est de 220 moins l’âge.

1

/

4

100%