Voilà plus d`un quart de siècle que mon esprit ne

- 1 -

Considérations (toujours actuelles)

sur l’état de la musique en temps réel.

Philippe MANOURY,

revue l’étincelle, IRCAM, n° 3 novembre 2007.

Voilà plus d’un quart de siècle que mon esprit ne cesse d’être

préoccupé, hanté même, par cette invention qui, un autre quart de

siècle auparavant, a provoqué une fissure dans le monde de la

musique: celle de l’électronique.

Mes premiers contacts avec la musique électronique ont eu lieu au cours

des années soixante-dix. Ce serait un euphémisme que de dire qu’à cette

époque, en France, les musiques électroniques et instrumentales ne

faisaient pas bon ménage. La querelle qui, dans les années cinquante,

opposa les « compositeurs de l’écriture » (Barraqué, Boulez et Stockhausen

principalement) à ceux de « l’intuition expérimentale » (incarnés par le

GRM de Pierre Schaeffer) n’est que la plus célèbre de toutes. Pour être

bref, les premiers reprochaient aux seconds de n’être que des

analphabètes musicaux, tandis que les seconds auraient aimé reléguer les

premiers dans les greniers poussiéreux de la tradition. Provenant

d’horizons culturels très différents, les compositeurs œuvraient soit dans

l’une, soit dans l’autre de ces catégories, mais rarement dans les deux.

Elevé dans la tradition de l’écriture instrumentale, je n’en éprouvais pas

moins une réelle attirance pour les possibilités offertes par la musique

électronique. Ce furent les fréquentes venues de Stockhausen à Paris, au

cours des années soixante dix, qui me firent prendre conscience de la

possibilité et du grand intérêt qu’il y aurait à relier ces deux conceptions

musicales en une seule. Je découvrais qu’on pouvait à la fois composer de

la musique d’orchestre et de la musique électronique et, parfois, au sein

d’une même œuvre. La création parisienne de Mantra, en 1973, fut pour

moi un moment initiatique. J’y découvrais la richesse potentielle de

l’unification des mondes instrumentaux et électroniques au sein de ce que

l’on aurait pu, déjà à cette époque, appeler « la musique électronique en

temps réel ». Mais cette œuvre, aussi emblématique qu’elle fût, n’en

demeurait pas moins, à mes yeux, inégalement proportionnée quant à

l’usage de ces deux modes d’expression. La partie électronique ne

consistant qu’en une transformation passive des sons des deux pianos, à

aucun moment, elle ne possédait une structuration formelle autonome,

comparable dans sa construction à celle des instruments. Dans ses œuvres

précédentes, ce même Stockhausen avait magistralement montré dans

quelles mesures les textures électroniques pouvaient être rigoureusement

composées. Mais, à l’époque de Mantra, l’état de la technologie rendait

encore impossible une telle complexité dans le contexte du temps réel. Le

seul support possible pour composer des formes évoluées avec les

matériaux électroniques demeurait la bande magnétique.

C’est donc avec une certaine frustration, due à la difficulté de réunir ces

deux modes d’expression, que j’entrepris mes premiers travaux. Autant les

potentialités sonores de la musique électronique m’attiraient, autant la

rigidité de son organisation temporelle n’en finissait pas de me poser

problème. Ce n’est qu’au début des années quatre-vingt, avec la

construction des premiers modèles de synthétiseurs en temps réel par

Giuseppe di Giugno à l’Ircam, que j’entrevis immédiatement une ouverture

possible vers une plus grande souplesse temporelle qui libérerait la

musique électronique de ce temps figé qu’imposait la bande magnétique.

Je me souviens tout particulièrement d’une séance de travail autour de

Pierre Boulez et « Peppino » di Giugno, au cours de laquelle la preuve fut

faite que ce que jouait le flûtiste Lawrence Beauregard pouvait être

identifié par un ordinateur, et ce, quel que soit le niveau de virtuosité

instrumentale. Je vécus ce jour-là comme une sorte de second moment

initiatique : il était donc possible de synchroniser automatiquement la

musique électronique avec le jeu instrumental. Le point le plus important

de cette avancée consistait dans le retournement de la situation habituelle

dans laquelle l’instrumentiste était l’esclave du déroulement automatique

et inexorable d’une bande magnétique. Dorénavant, ce serait

l’instrumentiste le maître du temps. Il pourrait jouer à son propre tempo,

accélérer, ralentir, faire des points d’orgue, bref, retrouver toute la

respiration et la liberté qui était la sienne depuis que la musique existe,

l’électronique le suivrait désormais. Au cours des dix années qui suivirent,

je menais, avec la collaboration du mathématicien Miller Puckette, une

série de recherches dont le premier résultat allait être]upiter, pour flûte et

électronique. Cette œuvre, composée en 1987, était la première à utiliser

un suiveur de partition et développait de nombreux principes d’interactivité

- 2 -

entre la flûte et les sons de synthèse

1

. Elle marquait le début du déclin de

la musique sur bande magnétique qui, malgré quelques positions

nostalgiques, voire . d’arrière-garde, allait finir par disparaître. Ensuite

naquirent successivement Pluton, La partition du Ciel et de l’Enfer, Neptune

et En écho, œuvres dans lesquelles je développais de nouvelles relations

avec le monde instrumental tout en cherchant à aller aussi loin que

possible dans les modes de communication interactifs. Pas à pas,

j’entreprenais une sorte de « recherche du temps perdu », celui, continu,

organique et flexible, de la musique jouée par les musiciens, et que je

cherchais à réintégrer dans les musiques électroniques. J’ai alors porté tous

mes efforts sur le développement de structures musicales électroniques

élaborées, dépassant le simple procédé de la transformation passive des

instruments, et pouvant être soumises au temps flexible d’un interprète.

En d’autres termes, je voulais doter la musique de synthèse de la

possibilité d’être interprétée.

Pourquoi le temps réel ?

Une critique contre le temps réel a souvent été formulée, pointant une

qualité sonore insuffisante, inférieure à celle qui était produite par les

moyens de l’électronique traditionnelle sur bande magnétique. Cette

critique était fondée dans les débuts, mais n’a plus lieu d’être aujourd’hui

car le raffinement auquel sont parvenus les moyens de la synthèse sonore

n’a désormais plus rien à envier aux anciennes méthodes. Une des

premières commodités du temps réel a été l’instantanéité des résultats

dans des calculs parfois complexes. C’était un avantage considérable si l’on

se souvient des nuits interminables, passées autrefois à attendre que les

machines aient terminé leur travail avant de constater que le résultat

n’était pas à la hauteur des espérances et qu’il fallait relancer les calculs

pendant autant de nuits successives qu’il était nécessaire. La rapidité des

calculs n’entraînait pas pour autant une plus grande rapidité dans le

processus de composition. C’était parfois même le contraire. Mais lorsqu’un

compositeur est à sa table de travail, ce qu’il note sur sa partition

« sonne » dans sa tête, et il bénéficie ainsi d’une sorte de « temps réel

virtuel » qui guide son intuition et son imagination. Ce n’était pas le cas

1

J’utiliserai le terme « son de synthèse » ou « musique de synthèse » pour

représenter tous les sons qui sont produits par les moyens technologiques. Dans la

réalité, ils peuvent appartenir au monde de la synthèse pure, mais aussi à celui du

traitement. Je considérerai qu’ils sont tous produits par un synthétiseur.

quand l’écoute du résultat n’intervenait que très longtemps après l’écriture.

D’autant plus que cette «écriture» n’était en fait qu’un langage fait de

nombres et de valeurs numériques, ce qui est la manière la moins intuitive

qui soit pour composer de la musique. Malgré l’affirmation de Leibniz, selon

laquelle « toute musique est un calcul inconscient », il restait difficile

d’appréhender une qualité sonore à la simple vue d’un listing de colonnes

chiffrées. Ce fut un autre atout du temps réel, plus important que ce simple

gain de temps, que d’avoir profondément modifié la manière dont un

musicien transmet ses idées à une machine. Avec les premiers

programmes en temps réels — et je pense particulièrement à l’invention du

programme Max par Miller Puckette — l’utilisation de curseurs graphiques

et virtuels a permis d’intégrer des éléments gestuels comme outils de

contrôle de l’ensemble des qualités sonores. Il n’était plus besoin de

formaliser numériquement une structure de timbre, car on pouvait la

construire et la faire varier d’une façon analogue à celle d’un musicien qui

produit le son par une variation de souffle ou une pression de l’archet. De

fait, ces machines commençaient alors à ressembler à des instruments de

musique, du moins dans les manières avec lesquelles on communiquait

avec elles.

Enfin, le temps réel a ouvert la voie à l’interactivité entre les instruments

acoustiques et les machines. Or, si de nombreux pas ont été faits pour ce

rapprochement, le mode de communication qui domine le plus souvent

n’est, pour le moment, qu’une sorte de «code morse». De temps en temps,

pour les besoins d’une captation ou d’une synchronisation, s’ouvre une

communication entre instrument et machine, qui se referme une fois le

processus de captation achevé, laissant instruments et électronique

continuer de manière indépendante sans plus de relations entre eux. Ainsi

ce que l’on a parfois appelé « temps réel » s’avérait souvent n’être que des

séquences musicales pré-composées, comme des petits morceaux de

bandes magnétiques mis bout à bout que l’on pouvait, certes, démarrer au

moment propice, mais dont le contrôle dans le temps nous échappait. On

entrait dans le temps musical par de petites fenêtres, qui s’ouvraient par

intermittence, pour se refermer aussitôt. Pour obtenir une véritable

continuité dans la communication entre instruments et électronique, et

faire en sorte que la réaction de cette dernière soit non seulement

instantanée, mais aussi suffisamment riche pour s’adapter aux différentes

situations et se modifier dans le temps d’une œuvre, il existe un outil

- 3 -

fondamental. L’artisan majeur d’une réussite en la matière est, sans aucun

doute, le suiveur de partitions.

À l’approche du «temps retrouvé»

Un suiveur de partitions est un programme qui a mémorisé une partition et

cherche à la reconnaître lorsqu’elle est jouée. Cet outil possède plusieurs

niveaux de tolérance car des erreurs peuvent toujours intervenir pendant

une exécution. Il est celui qui suit, pas à pas, le déroulement de la musique

dans le temps, et permet aux événements électroniques de se synchroniser

avec une précision à laquelle l’oreille (ou une quelconque action humaine)

ne peut pas atteindre. Si, depuis son invention, il a permis de retrouver

une partie de ce «temps perdu », il faut bien avouer que nous sommes loin

du « temps retrouvé». En amont de ce suiveur de partitions se dresse

l’épineux problème de la détection, de la reconnaissance et de l’analyse en

temps réel des sons instrumentaux. Plusieurs poches de résistances se

sont trouvées sur ce chemin, certaines naturelles, comme l’extrême

complexité du fonctionnement des instruments de musique, d’autres

technologiques, comme la difficulté d’analyser et de reconnaître des

éléments polyphoniques, d’autres enfin psychologiques: beaucoup de

compositeurs hésitaient à se lancer sur une voie aussi complexe et jonchée

de tant d’embûches technologiques.

Les instruments de musique ne sont en rien comparables aux objets

standardisés que notre époque aime tant à produire. Mis à part les

instruments du quintette à cordes, chacun possède son propre mode de

fonctionnement. Flûtes, hautbois, clarinettes, bassons, cors, trompettes,

trombones et tubas, bien que réagissant tous au souffle, ne possèdent

guère de caractéristiques mécaniques communes. La richesse de leur

diversité nous pose des problèmes d’une grande complexité lorsque l’on

veut les accoupler avec la technologie moderne. Il faut souvent inventer

autant de manières différentes, pour capter leurs informations, qu’il y a

d’instruments. On a mis des capteurs pour détecter les doigtés sur une

flûte, d’autres sous les touches d’un piano ou d’un vibraphone, on a utilisé

des systèmes de vidéo pour analyser tel ou tel geste de percussionniste, on

a placé des antennes pour mesurer la position d’un archet ou utilisé des

méthodes spécifiques pour analyser sa pression sur une corde. D’abord

purement mécaniques, les systèmes de captations ont ensuite utilisé les

moyens audio, vidéo, les capteurs sensitifs, la gravitation... et souvent,

c’est par le couplage de deux ou trois de ces méthodes que nous arrivons à

construire des systèmes qui nous donnent satisfaction, souvent au prix

d’un fouillis de fils, de câbles, de caméras et autres micros. Si l’absence de

standardisation gouverne le fonctionnement de nos instruments, elle

gouverne également l’attitude de ceux qui les utilisent. Tel pianiste aimera

parfois enfoncer silencieusement les touches de son instrument avant de

plaquer un accord, tel violoniste tiendra son archet d’une façon différente

de tel autre, tel flûtiste produira un staccato beaucoup plus bref que ses

collègues… La variété de gestes et de comportements est pratiquement

infinie. Pour cela, nous avons appris à nos machines à apprendre, et à

s’adapter à telle ou telle personnalité; de réelles avancées ont été

accomplies dans ce domaine depuis les dix dernières années.

Une des méthodes les plus unifiée pour reconnaître ou analyser les signaux

acoustiques consiste à transmettre à une machine ce qui est capté par un

simple micro. On peut ainsi identifier non seulement quel son est joué.

mais aussi quelle est sa structure. et comment il évolue dans le temps. La

vitesse de réaction des machines est parfois effarante dans des traits de

très grande virtuosité, et dépasse de beaucoup les capacités de l’oreille

humaine la plus exercée. Cela permet. en outre, de capter la voix humaine

sans imposer une chirurgie quelconque sur un chanteur ou une chanteuse

afin de leur greffer des capteurs. Cela a toutes les apparences d’une

plaisanterie. mais que l’on se souvienne de nos castrats et de ce qu’on leur

faisait subir pour l’amour du beau chant! La méthode audio semble la plus

riche de toutes... jusqu’au moment où on demande à l’ordinateur

d’identifier deux sons superposés. Une polyphonie, même minimale.

semble pour l’instant hors des possibilités actuelles de détection audio, car

deux sons qui se superposent, mélangent tous leurs harmoniques et l’on ne

sait plus à quelles fondamentales chacun appartient. Seuls les instruments

monodiques peuvent être utilisés avec ce procédé. Ce n’est donc pas par

reconnaissance des hauteurs que l’on arrive à suivre une partition

polyphonique. mais en ayant appris à une machine tous les spectres

sonores qui proviennent d’une interprétation, et en lui demandant de les

reconnaître au moment de l’exécution. Dans le début de son roman Sound

and Fury, Faulkner présente un jeune garçon atteint de débilité qui capte,

néanmoins avec beaucoup de sensibilité. tous les événements qui lui

parviennent mais sans pouvoir les nommer. C’est à peu près ce que fait un

suiveur de partitions actuel. Il reconnaît ce qu’il a appris mais est encore

incapable de nous dire s’il s’agit d’un do ou d’un ré. Ce n’est pas d’une

- 4 -

importance capitale tant qu’on ne lui demande rien d’autre que de

reconnaître. Mais il serait parfois intéressant de pouvoir augmenter le

« niveau d’intelligence » de ces systèmes pour pouvoir effectuer des

opérations qui seraient basées sur l’analyse fine d’un discours musical.

Ainsi, dans ma Partita I pour alto et électronique, il a été totalement

impossible de reconnaître des doubles sons qui devaient être joués dans un

ordre aléatoire. La partition prévoyait un espace de liberté de navigation

dans lequel l’altiste pouvait, à son gré, modifier la musique électronique

suivant le chemin qu’il prenait. Seul un système pouvant identifier

« musicalement » ce qu’il captait aurait pu venir à bout de ce problème.

J’ai dû alors me résoudre à adopter un ordre déterminé dans

l’enchaînement de ces séquences. La recherche de méthodes fiables

capables d’analyser le contenu d’une situation polyphonique me semble

être l’une des priorités majeures sur laquelle les chercheurs devraient se

concentrer aujourd’hui.

À cette série de problèmes, il faut en ajouter un autre, d’ordre plus

psychologique. pour faire le tour de ces poches de résistances qui ont

freiné le développement du temps réel tel qu’il aurait dû avoir lieu. Force

m’est de constater que, parmi tous les musiciens qui se sont approchés du

temps réel de façon décisive. ce n’est pas dans ma famille esthétique

proche — celle des compositeurs — que j’ai trouvé l’engagement le plus

conséquent, mais dans un courant esthétique beaucoup plus éloigné de

mes orientations artistiques: celui des musiques improvisées et des

« performers ». Cette curieuse situation m’a laissé assez isolé pendant

longtemps, car cette union d’orientations esthétique et technologique qui

était la mienne, n’était que rarement partagée par d’autres. Le seul

compositeur chez qui j’ai pu observer, durant ces années, un intérêt

soutenu dans la nécessité de construire un temps réel véritablement

puissant et interactif. n’est autre que Pierre Boulez. Alors directeur de

l’Ircam. il fit du temps réel la priorité de recherche de cet institut et mit

l’utilisation du suiveur de partitions, au centre de ses intérêts comme en

témoignent les œuvres …explosante-fixe… et Anthème II. Ce manque

d’intérêt de la part des compositeurs pour le développement d’une

technologie du temps réel puissante et du suivi de partitions créa, pour de

longues années, une situation stagnante. C’est une sorte de principe

démocratique qui sous-tend généralement la recherche: moins un champ

d’investigation est partagé par un grand nombre de personnes, moins il

évolue car c’est sur la diversité des expériences que fleurissent les

développements. Ce fut le cas du suivi de partitions, et de celui de

l’interactivité entre les instruments acoustiques et les méthodes de

synthèses sonores. En revanche. l’attrait du temps réel, pour la

construction de musiques de synthèse interactive, a par contre été

immédiat chez les musiciens improvisateurs. Ce fut chez eux que les

recherches ont avancé le plus vite. Ces musiciens concentraient tous leurs

efforts sur des procédés d’analyse du son en temps réel, afin de construire

des musiques de synthèses réactives à la manière dont les « performers »

produisaient le son. Mais, n’écrivant pas leur musique, ils n’ont pas eu à se

préoccuper d’une quelconque synchronisation avec une partition. Les

compositeurs de musique écrite demeuraient réticents face à cette absence

de prédétermination qui consistait à attraper, « à la volée » dans le jeu

instrumental, les éléments nécessaires à la création des sons électroniques.

Eux voulaient fixer, et avec le maximum de précision, les configurations

sonores de leur invention afin que se reproduise le même résultat au cours

de différentes interprétations de la même œuvre. Cette attitude est

évidemment en accord avec la pratique contemporaine de la musique

instrumentale qui est basée sur des notations de plus en plus précises. De

par ma formation et mes orientations esthétiques, c’est dans cette dernière

direction que s’inscrit ma démarche et non dans celle des musiques

improvisées.

L’improvisation m’a toujours semblé ne prendre un réel sens artistique qu’à

partir du moment où certains éléments étaient au préalablement

déterminés. La musique classique indienne ou la tradition du jazz en sont

des exemples connus. Les musiques entièrement improvisées, si prisées de

nos jours, mettent souvent en œuvre un « performer » et un ordinateur. La

plupart du temps, rien n’est prédéterminé. La machine est censée réagir au

contenu acoustique de ce que le musicien joue, ce qu’elle fait généralement

très bien. C’est la toute-puissance de nos calculateurs qui est alors mise

sur scène. On sait qu’ils réagiront d’une façon ou d’une autre à ce que le

musicien inventera sur le moment. Mais lorsqu’aucune structure musicale

ne sert de base à la création spontanée, la musique reproduit des

archétypes formels souvent simplistes’ standardisés et connotés. Trop

fréquemment le résultat bascule tantôt du côté d’une complexité

maximale, tantôt dans celui d’une simplicité désarmante. Et l’on sait qu’au

niveau de la perception, ces extrêmes se rejoignent. On y décèle des

comportements, que l’on pourrait qualifier de basiques car, quand bien

même ils partageraient un large spectre d’expressions musicales avec les

- 5 -

compositions écrites, ils sont présentés dans la simplicité d’une succession

linéaire, comme pour une démonstration. On y reconnaît l’imitation,

l’influence, le contraste, la progression vers une tension qui sera

obligatoirement suivie par une détente avant une nouvelle progression...

Tous ces phénomènes existent aussi dans les musiques écrites, mais, à la

différence de ces improvisations, peuvent être insérés dans des formes

temporelles élaborées. Les formes temporelles des musiques totalement

improvisées, bien qu’il s’y produise parfois des réussites sonores

indéniables, sont pareilles à un nuage qui change constamment d’aspect,

dans une pure linéarité, avant de disparaître. La raison en est simplement

qu’un discours musical élaboré est une chose beaucoup trop complexe pour

être inventé et présenté sur le champ. Les phénomènes de mémoire, de

prémonition, la construction de formes hybrides, les stratégies de

préparation et de conclusion, les transitions, les proportions, les courts-

circuits ne peuvent s’improviser. Cela demande une réflexion critique, des

esquisses, des biffures, des recommencements, et je ne pense pas qu’il

existe un seul cerveau humain capable d’organiser toutes ces formes,

parfois simultanément, dans l’instant même où elles sont présentées.

L’ordre dans lequel apparaissent les différents éléments d’une composition

musicale ne respecte pas obligatoirement, peu s’en faut, celui dans lequel

ils sont nés dans l’imagination du compositeur. Une introduction peut très

bien naître d’une transition, comme un motif peut être déduit de ce qui

aura valeur de son propre commentaire. Le «temps réel» de la

composition, qui est le propre de l’improvisation entièrement spontanée,

est impuissant à même imaginer de telles constructions, encore plus à les

mettre en œuvre.

Il faut, à mon sens, qu’il existe une partie du discours musical déjà

déterminée d’une manière ou d’une autre. Et s’il fallait relever encore une

différence fondamentale entre les musiques improvisées et écrites, je dirais

qu’elle se trouve dans le fait de déterminer et de séparer ce qui doit être

fixé, de ce qui ne l’est pas, ou ne peut pas l’être. On peut vouloir concevoir

des musiques de synthèse comme on conçoit des partitions écrites, et

déterminer ce que l’on veut exprimer avec le maximum de précision. Ce

sont là des attitudes artistiques tout à fait respectables. Mais si la partition

instrumentale est un support fixe et non modifiable. la façon dont elle va

être interprétée ne rentre pas dans ces catégories de reproductibilité à

l’identique. L’interprétation, par définition, n’est pas déterministe. On ne

peut raisonnablement pas parler d’interprétation lorsqu’on connaît d’avance

exactement ce qui va se produire. L’interprétation n’est pas, non plus,

totalement aléatoire. Elle se situe dans une région intermédiaire entre les

deux et se produit « en temps réel ». Ces notions de temps réel et de

temps différé ne sont pas une chasse gardée de la technologie

informatique, mais appartiennent aussi à la pratique musicale

traditionnelle. La séparation entre valeurs fixes et variables, déterminées et

indéterminées, constitue sans doute l’élément le plus important de toute

cette problématique. On ne peut pas faire l’économie d’un examen attentif

de cette situation si l’on veut, tout à la fois, sortir définitivement de la

rigidité et du déterminisme hérité de la musique sur bande sans tomber

pour autant dans une pratique qui relèverait de la seule spontanéité. Pour

continuer ce rapprochement entre les musiques instrumentales et

électroniques, il n’y a pas meilleure méthode qu’examiner le contexte

traditionnel de nos partitions musicales.

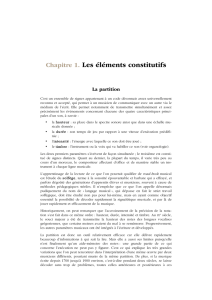

La partition, son interprétation et les ordinateurs

Une partition fixe des valeurs que l’on pourrait considérer comme «

absolues» car, idéalement, on devrait pouvoir les vérifier lors de chaque

nouvelle interprétation. Ce terme de valeur « absolue» n’a, à bien y

regarder, de réalité que dans le seul cadre d’un écrit. Mais c’est aussi

suivant le degré de mécanicité des instruments que ces valeurs tendront à

devenir absolues. La hauteur et l’évolution dynamique d’un son joué sur un

violon, n’ont évidemment rien d’absolu car elles sont à tout moment

modifiables par le mouvement d’un doigt sur une corde ainsi que par la

variation d’une pression de l’archet. Al’ opposé, sur un orgue, ces

dimensions sont déjà mécanisées et ne dépendent d’aucun geste physique.

Plus on substitue une mécanique au geste physique, plus on limite les

possibilités d’interprétation. Le temps devient alors la seule variable

possible dans un tel système hautement mécanisé. Pour écrire des

partitions, on a créé des symboles comme les notes de la gamme et les

indications de dynamiques et de durées. Ces symboles représentent en fait

plus des champs que des valeurs absolues. On accepte comme un la toute

une bande de fréquences, gravitant autour de 440 Hz. On détermine un

mezzo forte comme un champ d’énergie sonore, encore plus vaste et

imprécis que le précédent, situé entre les champs piano et forte. Les

ambitus de ces champs varient selon le pouvoir discriminateur de l’oreille.

Des oreilles très bien exercées reconnaissent, de façon immédiate et sans

ambiguïté, un la d’un la +1/4de ton, mais divergeront grandement lorsqu’il

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%