Colle d*histoire : Napoléon III et le libéralisme

Colle d’histoire : Napoléon III et le libéralisme

Introduction :

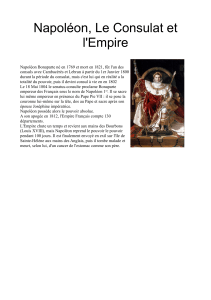

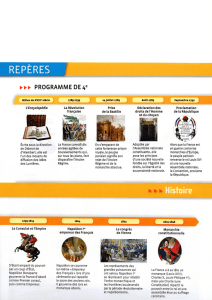

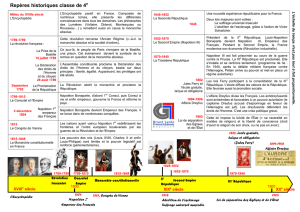

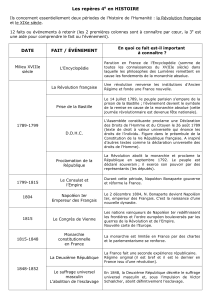

Louis-Napoléon Bonaparte est élu Président de la République en 1848. On peut déjà

pressentir le coup d’Etat lorsqu’il demande par plébiscite le changement de la constitution

qui autoriserait la rééligibilité du président sortant ; c’est chose faite le deux décembre 1851,

puis en 1852 à la même date, il proclame l’Empire qui s’achèvera le quatre septembre 1870

lors de la défaite militaire de Sedan.

Tout au long de règne Napoléon III, on peut noter qu’on assiste à une succession de périodes

plus ou moins libérales. On parle ici du libéralisme politique, qui prend deux formes : la

liberté publique c'est-à-dire l’expression, la presse, et également celle du fonctionnement

publique par le suffrage universel, le droit d’interpellation propre aux députés, le fait qu’il

existe un équilibre démocratique par le biais des deux chambres. Il est de plus celui qui a

permis l’essor du libéralisme économique en France.

On peut donc se demander comment Napoléon III a put concilier le libéralisme politique

acquis pendant la II République et l’Empire qui est un régime autoritaire, tout en favorisant

le développement du libéralisme économique.

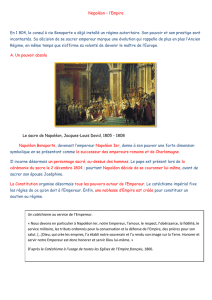

1. L’Empire autoritaire et la Constitution de 1852

Coup d’Etat = parjure car il a prêté serment sur la Constitution qu’il ne respecte alors

absolument pas. D’ailleurs il la change immédiatement et la fait ratifier par le biais du

plébiscite.

Il met en place un césarisme démocratique (il gouverne seul au nom de tout le peuple),

accompagnée d’une répression sévère : restriction des libertés publiques et contrôle strict

de la vie politique, notamment par le biais de la réorganisation des institutions.

-Le parlement n’a droit a rien mis à part le vote du budget ; il n’a plus l’initiative des lois et se

rassemble uniquement pour une seule session annuelle de trois mois. Napoléon III veut en

fait se passer d’intermédiaire pour faire croire à une sorte d’immédiateté, de démocratie

directe entre lui et le peuple et ainsi faire disparaître les liens que le parlement a avec la

liberté.

-La Sénat est nommé à vie par l’empereur (reconnaissance de ceux-ci acquis au

bonapartisme). Proclame la constitutionnalité des textes votés = simulacre de

parlementarisme.

-Absence de ministère concret ; pas de coordination entre les ministres qui sont des

hommes de confiance de Napoléon III.

-Création d’un cabinet particulier chargé de rassembler les informations publiques (par

exemple les requêtes faites à l’empereur) et administratives. Les préfets doivent lui rendre

compte de toutes leurs actions (contrôle départemental). Il occupe un place très importante

dans l’organisme gouvernemental.

Il n’y a alors plus de séparation des pouvoirs.

Les premières mesures :

-Mise en place d’une justice d’exception, l’administration se substitue à la justice (Habeas

Corpus bafoué) ; ainsi beaucoup d’arrestations arbitraires ont lieu.

-Les libertés de réunion/association sont abolies, de même que la liberté de presse dès 1852.

Opposition avec la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen dont il se réclame le

descendant + suppression du pluralisme politique et de la libre manifestation des opinions.

Les Appuis :

Il existe peu de vrais bonapartistes ; l’Empereur possède des appuis financiers et doit donc

d’abord mettre en œuvre la politique de ses clients de la droite conservatrice. Il doit alors

mettre en attente les réformes sociales qu’il avait prévues. Il n’est pas clérical mais l’Eglise

attend que la force du régime autoritaire pèse en sa faveur (elle bénéficie déjà d’un grand

pouvoir depuis la mise en place de la loi Falloux durant le mandat présidentiel de

Bonaparte).

Les législatives de 1857 :

L’opposition est toujours présente et elle gagne des sièges, surtout les républicains.

Napoléon III comprend qu’il doit changer de politique s’il veut conserver des appuis et rester

au pouvoir. En 1859 par exemple, il signe l’amnistie générale des condamnés des

arrestations arbitraires.

2. Le libéralisme économique

L’économie est libérale mais encadrée. Elle est fondée sur les principes du saint- simonisme

qui a pour idéal de fonder un ordre social plus juste et plus harmonieux.

Situation du pays à l’arrivée de l’Empereur :

-Protectionnisme douanier paralysant

-Circulation monétaire te fiduciaire très faible

- Peu de moyens de communication modernes

L’Etat doit donc devenir le stimulateur de l’économie par la législation (donner un cadre

général).

-Réseau ferroviaire :

Extension du réseau et création de grandes compagnies (unification des petites compagnies)

émission d’obligations d’Etat pour financer ce développement = coût très important pour

la finance publique.

Incidence sur les secteurs qui participent au développement ferroviaire, comme par exemple

la sidérurgie (grandes entreprises comme Schneider et Wendel) qui devient un secteur en

pleine explosion .

-Développement et entretien des routes départementales et de la navigation intérieure.

-Aménagement de grands ports (Le Havre, Marseille)

- Boisement des régions marécageuses (Sologne)

-Mise en place des télécommunications (télégraphe électrique)

-Révolution du crédit : banque et emprunts accessibles à une plus large clientèle (Crédit

Foncier des frères Pereire). Entreprise encouragées par l’Empereur car la haute banque

d’affaire est orléaniste (Rothschild).

L’Empire fait donc la promotion du système capitaliste, il est centré sur le monde des

affaires ; ce système profite à l’enrichissement des bourgeois.

Illustration type de cette période apogée de cet idéal = création du traité de libre échange

avec l’Angleterre (principal artisan est Michel Chevalier, ingénieur des Mines et proche de

l’Empereur). But = éliminer les entreprises les moins compétitives et permettre aux autres

de produire toujours plus logique productiviste

-Développement du secteur commercial (grands magasins comme La Samaritaine / Le

Printemps).

-L’agriculture devient très en retard par rapport à l’industrie, elle reste très peu modernisée.

-Napoléon III veut pallier les effets négatifs du libéralisme par des réformes sociales. Il tarde

à les mettre en place du fait des appuis bourgeois présents au gouvernement. Ce sont des

mesures paternalistes (idée selon laquelle Napoléon III es responsable du peuple français et

doit prendre soin de lui).

-Mise en place de fourneaux économiques (ancêtres des soupes populaires)

-Création des sociétés de secours mutuel (paiement de cotisations/mutuelle santé)

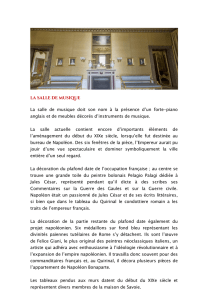

-Adaptation de l’espace urbain à l’air des échanges et à la circulation (agrandissement des

rues, création des grands boulevards) ; mesures d’hygiénisme = amélioration des conditions

de vie des populations précaires.

Cependant il est toujours bloqué dans ses réformes : il ne peut supprimer le livret ouvrier qui

retrace le parcours professionnel de l’ouvrier et implique la supériorité du maître.

3. Vers l’Empire libéral et la chute

Au début des années 1860, l’Empereur opère une ouverture à gauche car : perte des appuis

cléricaux guerre italienne + perte de l’appui de la bourgeoisie d’affaire qui redoute

toujours les temps de guerre au niveau économique.

-Opposition se reconstitue au fil des années et elle devient très diverse donc les différents

partis ne sont pas unis et prêts à coopérer ensemble mais échec des candidats

gouvernementaux aux élections de 1863.

-L’Empereur remanie alors un gouvernement moins autoritaire ; il nomme Victor Duruy au

ministère de l’éducation fin du cléricalisme : démocratisation de l’école, recul de

l’analphabétisme, développement de l’éducation des filles, interdiction de remplacer des

instituteurs laïques par des congréganistes.

-Premières mesures libérales : en 1864, les grèves et les syndicats sont désormais tolérés.

En 1866, Napoléon III abolie la loi du code civil qui déclarait qu’il existait une inégalité entre

les maîtres et les ouvriers.

Ces concessions sont cependant arrachées à l’empereur, il ne maîtrise pas ce processus de

libéralisation entamé pour retrouver de nouveaux appuis, et notamment celui du peuple.

Plus les années passent et plus le régime devient libéral.

-1867 : un sénatus-consulte déclare que le sénat peut soumettre un projet de loi au corps

législatif + rétablissement de la tribune amorce d’un bicamérisme et d’un régime

parlementaire.

-1868 : loi sur la libéralisation de la presse et des réunions publiques (si les sujets traités lors

du rassemblement ne concernent pas la politique)

Ces mesures permettent la première campagne électorale pour les législatives de

1869.

Presque toutes les grandes villes passent à l’opposition donc défaite pour Napoléon III qui

pensait reconquérir un électorat plus large par ses réformes libérales.

-Napoléon III nomme au gouvernement Emile Ollivier, un libéral aux idées novatrices; il

préfère cette concession à une révolution politique et sociale. Toujours en 1869, un sénatus-

consulte libère le parlement de la tutelle impériale.

-1870 : une loi déclare que l’Empereur gouverne désormais avec le concours des ministres et

non plus au moyen de ceux-ci, ce qui abroge implicitement la Constitution autoritaire de

1852. Un mois plus tard, un nouveau sénatus-consulte déclare officiellement l’Empire libéral

(corps législatif a l’initiative des lois avec l’Empereur, il possède le droit d’amendement et

d’interpellation, les tarifs douaniers lui sont soumis). Il ne l’est néanmoins pas tout à fait,

étant donné que les ministres ne sont pas responsables de leurs actes devant le Parlement.

-La chute :

Napoléon III et le gouvernement Ollivier sont pour le maintien de la paix ; mais face à un

parti de l’Ordre reconstitué qui a pour objectif de les renverser, Ollivier pense qu’une

victoire affirmerait son pouvoir ; les députés votent le budget nécessaire le seize août 1870

et la France déclare la guerre à la Prusse.

Conclusion :

Louis-Napoléon Bonaparte n’a jamais acquis de vrais partisans à son régime qui n’est jamais

resté ancré dans le cœur des français, malgré des idées originales et novatrices dont les

conséquences n’ont pas été jugées de manière objective ; il a en effet beaucoup modernisé

la France, tant au niveau économique que structurel (rénovation de Paris, des paysages par

les boisements) mais également socialement parlant, bien qu’il n’ait jamais atteint l’objectif

d’extinction du paupérisme. C’est ce qui l’a poussé à transformer l’Empire autoritaire des

débuts à un autre radicalement différent et quasi- libéral à la fin de son règne : la recherche

perpétuelle de soutient. On remarquera également que l’Empire s’est achevé dans la plus

grande indifférence, que la République sera proclamée quelques jours plus tard, devant faire

face aux difficultés liées à l’occupation prussienne.

1

/

4

100%