Voir le fichier

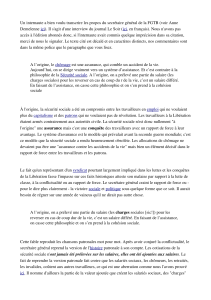

Les Bordelais patrons face à l’histoire économique

Tant de fausses évidences ont été formulées sur les ‘tares’ du patronat

bordelais qu’on s’interroge même sur la capacité de la Gironde à créer de la richesse

industrielle et tertiaire… Cet essai vise juste à contribuer au débat sur l’esprit

d’entreprise et les mentalités des Bordelais patrons.

Plasticité et réactivité

Il est clair d’abord qu’ils ne peuvent assumer le péché du manque de

ressources locales à transformer : Bordeaux n’est pas Manchester ! Mais les Bordelais

ont su fort à propos travailler les matières disponibles, qu’elles soient régionales

(vins, produits agricoles) ou importées (cuirs, oléagineux, rhums, poisson, sucre) ; et

ils ont su surtout puiser dans la seule ressource véritablement riche, la main-d’œuvre

venue de tout l’hinterland garonnais (ou d’Espagne), pour les ‘industries de main-

d’œuvre’ (chaussure, conserves, morue) et le port. A la décharge également des

patrons des 19e et 20e siècles, ces contrées atlantiques n’ont pu profiter du legs de la

protoindustrialisation, de ces activités artisanales et semi-industrielles qui

structuraient l’économie du croissant joignant la Vendée au Nord et à la Lorraine :

c’est ex nihilo que l’industrie a émergé au 19e siècle, en s’adaptant tant bien que mal

aux disponibilités, et la première révolution industrielle y a été fragmentaire et légère,

car modelée par le port (chantiers navals, mécanique, usines agro-alimentaires).

Enclave de développement économique ‘moderne’ dans ce Très Grand Sud-

Ouest – parsemé d’usines îlots dans des bourgades isolées –, Bordeaux, comme

Bayonne et Nantes, a bâti un patronat autour de son port. Et l’on ne peut nier le

dynamisme des marchands qui ont saisi toutes les occasions de prospecter et de

développer de nouveaux marchés outre-mer, au fur et à mesure du développement

des techniques de navigation et de la mise en valeur de contrées lointaines. Le

pavillon des négociants bordelais flotte sur toutes les mers ! La plasticité de ce monde

tertiaire est fantastique et adaptée à l’évolution des débouchés européens puisqu’une

bonne partie des produits ainsi achetés et transportés vont vers d’autres ports du

Nord-Ouest : immatériellement, les Bordelais ont un rayonnement vers l’ensemble de

l’Europe, et ils le matérialisent par ailleurs grâce aux exportations de vins et d’alcools.

L’élasticité de ce monde patronal est frappante : à chaque génération surgissent de

nouvelles strates de patrons attirés par l’extension des affaires (et le goût du profit),

qu’ils viennent du Grand Sud-Ouest, du reste du pays ou, parfois, mais moins que

dans les années 1750-1820, de l’étranger. Bordeaux garde sa force d’attraction

jusqu’aux années 1920 incluses.

Il est clair que, du seul fait de la puissance de l’économie tertiaire à Bordeaux,

les patrons n’y ont guère de culture industrielle ! La vigueur des courants

d’industrialisation suit, on l’a dit, les contours du développement tertiaire. Même le

boum de la mécanique, l’une des spécialités historiques de la place, est relié aux

fournitures aux chantiers navals (pompes, moteurs) et au monde du vin (matériel de

chai, pressoirs, etc.) ; l’on peut même prétendre que la seule véritable culture

industrielle bordelaise repose, outre l’agro-alimentaire, sur cette petite mécanique –

puisque la nouvelle strate de patrons qui se développe dans les années 1950-1960 en

récupère l’héritage (matériel de travaux publics, construction métallique, etc.). La

grande industrie est faite d’importations de capitaux, d’ingénieurs, de techniques ; et

II

les directeurs d’usine et ces ingénieurs constituent un pan essentiel du patronat

bordelais, même s’ils n’accèdent pas à la gloire de la mémoire des dynasties du

patriciat local, aux réseaux notabiliaires, aux mariages richement dotés… Cela dit, eux

aussi jouent au tennis, fréquentent des clubs, et ils poursuivent souvent une carrière

nationale qui peut compenser la frustration de ne pas appartenir à la grande

bourgeoisie bordelaise.

En tout cas, il est faux d’affirmer que l’essor capitaliste bordelais ne dépend

que des investissements extérieurs et que ce serait propre à une ville trop timorée…

Toutes les métropoles du pays ont vécu de tels investissements lourds, y compris Le

Havre, Lyon, Lille ou Marseille ; l’insertion de Bordeaux dans les schémas de la

division nationale du travail l’ont fait profiter de stratégies d’investissement

(chantiers navals, métallurgique de transformation ; puis raffinage de pétrole, chimie,

pharmacie, aéronautique) de groupes privés ou publics, étrangers ou français,

d’ailleurs soutenues par les autorités locales, notamment par Chaban-Delmas.

Susurrer que les patrons bordelais grognaient contre de tels flux qui risquaient de

tirer les salaires à la hausse correspond peut-être à une vérité partielle – notamment

au tournant des années 1950 –, mais ces flux ont été continus depuis les années 1880

(Schneider, etc.) et il ne nous semble pas que ce patronat ait été plus réactionnaire au

niveau des salaires et du contrôle de sa main-d’œuvre que l’ensemble du patronat

français de l’époque. Les fluctuations de la main-d’œuvre employée, au gré de la

conjoncture, étaient grandes, car beaucoup de travailleurs étaient des vacataires,

dans les industries de main-d’œuvre, pour les manutentions dans les chais, sur le

port, etc. ; mais l’afflux continu de migrants et le relatif calme qui règne dans

l’histoire sociale de cette cité (mis à part les dockers dans les années 1930) semblent

indiquer que Bordeaux restait attractive pour les salaires.

Les failles de l’esprit d’entreprise bordelais ?

Quoi qu’il en soit, parler de positions figées ou immobilistes face aux

mutations de l’économie, des marchés, des méthodes de production et de vente,

paraît fallacieux car c’est oublier que le patronat bordelais, à dominante tertiaire ou

dont l’industrie est liée aux débouchés d’outre-mer, est sans cesse confronté à une

concurrence terrible, tant nationale qu’internationale. Contrairement à l’industrie,

ces marchands ne peuvent construire de vastes cartels à l’échelle du pays ou de

l’Europe de l’Ouest et leurs positions commerciales sont sans cesse contestées. Tout

malthusianisme, toute perte de dynamisme (voire de dynamique de prospection et de

veille concurrentielle) seraient aussitôt punis d’un amenuisement des parts de

marché – comme cela se produit d’ailleurs en Amérique latine, semble-t-il, dans

l’entre-deux-guerres.

Cela dit, les Bordelais patrons pâtissent de défauts clés dont les effets

resurgissent de temps à autre pour enrayer le renouvellement de la croissance. Le

premier nous paraît paradoxalement lié à la force commerciale même de leurs

entreprises… En effet, elles ont l’habitude de vivre à l’échelle du monde, par leurs

activités d’outre-mer, sur tous les continents. A la limite, l’on pourrait suggérer que

Bordeaux vivrait comme un port coupé de son pays, que sa proche banlieue se situe

aux Antilles et en Afrique de l’Ouest, que sa patrie est l’outre-mer exotique, jusqu’au-

delà du cap Horn, à La Réunion, en Indochine, etc. C’est une force remarquable ;

mais cela finit par troubler la perception de l’évolution économique française par ces

patrons : ils se sont habitués à être les marchands du monde et ils en oublient leur

III

propre pays… C’est ce que nous appelons « le syndrome de la clairière » : on connaît

mieux le monde et l’outre-mer que la France métropolitaine, on respire l’air du large

et on échappe aux effluves de l’urbanisation française, source de marchés nouveaux.

Il est tout de même paradoxal qu’aucun groupe d’envergure ne se soit

constitué depuis Bordeaux au sein de l’économie tertiaire après la Seconde Guerre

mondiale : la tentative de plusieurs familles de développer la grande distribution, par

la création en 1923 des Etablissements François pour lancer une chaîne de magasins

succursalistes (Docks François) a tourné court puisque la société a été achetée par

Docks de France (une firme de Tours) dans les années 1950. Aucune société de

négoce de vins de bordeaux n’a bâti de groupe vinicole diversifié, à cheval sur

plusieurs régions, contrairement à Pernod-Ricard ; aucune firme de négoce outre-

mer n’a tenté de se déployer plus largement dans d’autres pays d’Afrique que la

pointe occidentale, comme l’a fait la CFAO, puis de se diversifier vers des activités en

Europe industrialisée, dans le négoce de gros, etc. Cette force d’inertie s’explique,

pensons-nous, par le sentiment de pérennité porté par les patrons bordelais, qui

croient à l’immuabilité du système économique dont ils ont accompagné le

démarrage et l’expansion. Or le glissement des outre-mers au marché français leur a

semblé une démarche trop réductrice, trop peu prometteuse – alors que les Rhône-

Alpins (Casino, Carrefour), les Normands (Promodès) et les Nordistes (Auchan) ont

su détecter des occasions de croissance… Ce n’est pas de Bordeaux qu’ont émergé des

groupes de transit, de transport multimodal, d’entreposage puissants (comme SAGA,

SCAC, etc. – avant que Bolloré-SDV rassemble ces sociétés dans les années 1980-

1990) – même si la modeste entreprise Balguerie s’insère dans une (petite) fédération

d’entreprises nationale. Le port n’a pas sécrété d’initiatives fécondes… - alors que

l’Etat a saisi la chance d’utiliser l’aéroport de Mérignac pour y implanter la firme de

maintenance d’avions SFERMA puis SOGERMA. Bref, on peut se demander pourquoi

le legs de l’histoire d’une puissante économie tertiaire n’a pas été valorisé par les

Bordelais patrons…

Certes, dans les années 1850-1900, ils bâtissent des réseaux de prospection et

de vente dans toute la France ; mais nous croyons qu’ils se satisfont de plus en plus

des débouchés classiques (bourgeoisies aisées et réseaux institutionnels) en

négligeant la révolution sociologique vécue pendant le démarrage de la société de

consommation. Au fond, en France même et dans les pays européens riches, les

patrons bordelais aiment traiter des gammes de bon niveau, voire supérieures, au

profit d’une clientèle choisie : c’est ainsi que, en énorme majorité, ils ratent le

tournant de la grande distribution dans les années 1950-1970. Le lien entre qualité et

bas prix leur semble impossible à établir ; si des patrons produisent du ‘bas de

gamme’ (chaussures, textile, vins courants, morue), c’est en vue de débouchés

‘populaires’ et pour des produits banals et sans grande valeur ajoutée ; produire et

vendre en masse de la qualité à prix bas ou moyens échappent à leurs catégories

mentales. C’est ce qui explique que le négoce d’outre-mer n’arrive pas à se reconvertir

vers la grande distribution en métropole dans les années 1960 ; qu’une crise des vins

soit durement subie dans les années 1970 ; que les industries de main-d’œuvre

s’affaissent peu à peu, faute de compétitivité. Il faut attendre en fait les années 1980

pour que l’ensemble des firmes qui ont résisté à l’érosion de l’économie bordelaise se

dote de nouveaux cadres socio-mentaux d’action, que ce soit dans l’industrie

(repositionnement de la chaussure, par exemple), dans le tertiaire et dans la

production viticole où de véritables ‘patrons’ (à la tête de nombreux domaines,

comme les Lurton ou les Perromat, ou dirigeant des coopératives) sont apparus.

IV

Cet aveuglement des années 1950-1970 peut s’expliquer aussi par un défaut

plus général qui pèse sur les mentalités patronales bordelaises, l’isolement par

rapport aux courants de l’innovation. On est frappé par l’aspect pionnier des

innovateurs qui contribuent à l’histoire économique girondine, dans la conserve, la

construction navale, la petite mécanique ; l’Association des propriétaires d’appareils à

vapeur du Sud-Ouest, créée en 1879 sur le modèle des APAVE montés dans tout le

pays, n’a pas à rougir devant ses homologues ; mais Bordeaux ne dispose pas d’écoles

d’ingénieurs (avant l’ENSERB, dans les années 1950), d’instituts polytechniques

comme dans les régions industrielles ; ni l’Etat ni les institutions représentant le

capitalisme n’ont cherché à briser ce carcan – et la Chambre de commerce s’est

contentée de lancer Sup de Co, longtemps cantonnée dans des techniques

commerciales élémentaires. Dès lors, aucune culture de l’innovation, aucune culture

industrielle, aucune culture de l’ouverture aux mutations des techniques de vente

(marketing, etc.) ne semble s’être enracinée en profondeur sur les rives de la

Garonne… Les pôles d’innovation que la puissance publique et des firmes insérées

dans l’économie mixte (comme Dassault) ont montés à partir des années 1940-1950

sont restés des enclaves, souvent perdus dans la forêt des Landes girondines, en

grande banlieue… Seule la pharmacie de l’Université et celle de l’industrie ont pu

converger de ci de là, mais le capitalisme pharmaceutique girondin s’est vite étiolé

dans les années 1960 et les usines ont dépendu de groupes transnationaux. Cela a pu

expliquer, nous semble-t-il, ces ‘retards au démarrage’ qu’on a constatés notamment

dans le troisième quart du 20e siècle.

Or un défaut a pu enrayer le rattrapage nécessaire, en de multiples occasions :

l’esprit d’entreprise s’est heurté à l’esprit de fief et à l’esprit de clocher. En effet, P.

Butel a bien montré dans ses études historiques combien chaque famille était fière de

son ascension, de son assise dynastique, du lien entre son renom et le nom de son

enseigne, de ses étiquettes (sur les bouteilles), de ses marques, voire de son pavillon

puisque Maurel & Prom avait ses propres navires – et le goût des descendants actuels

pour les livres de généalogie et de chronique prouve cette attention à entretenir le

‘monument aux Girondins patrons’. Pourtant, l’on peut penser que le ‘splendide

isolement’ de chaque famille a pu entraver les mutations du capitalisme bordelais.

Certes, ces patrons se côtoyaient sur la place, dans les affaires, dans les clubs, au

sport, à la Chambre, voire organisaient des mariages interfamiliaux ; mais, au-delà de

cette sociabilité, prévalait l’esprit de compétition et de fief : c’était chacun pour soi,

chacun de son côté. Rares étaient les initiatives d’association, même si Schröder &

Schyler ou Barton & Guestier ont été le fruit d’alliances. Du coup, chacun a dispersé

ses investissements, ses chais, ses réseaux de vente surtout, et l’époque actuelle a

montré quel était le rôle clé mais coûteux joué par ces réseaux, par exemple dans

l’essor de Pernod-Ricard et de LVMH. Les firmes et les familles du négoce de l’outre-

mer, du négoce des vins, de l’industrie mécanique, ont préféré mourir (presque

toutes) seules que s’unir… Nul regroupement n’est intervenu sous l’égide d’un

capitaine d’industrie (comme l’union entre les Dolffus-Mieg et les Thiriez pour le

textile de l’Est et du Nord dans les années 1960) ou d’un maître du négoce. Si les

familles de Pernod et de Ricard se marient dans les années 1970, les grands noms du

vin bordelais spéculent chacun de son côté et périssent ensemble…

Ce foisonnement du patronat bordelais est donc ambigu : d’un côté, c’est le

signe de l’esprit d’entreprise (voire d’aventure, dans les outre-mers exotiques) et de la

mobilité capitaliste ; de l’autre, cela débouche parfois sur des comportements

V

pathétiques, en tout cas sur des impasses… A la limite, les héritiers ont préféré, dans

le dernier quart du 20e siècle, voir leur auguste maison passer sous le contrôle de

groupes parisiens ou étrangers que s’unir à un partenaire des Chartrons… Tout

récemment encore, les Bardinet ont refusé l’offre conjointe de Marie Brizard et des

Ballande au profit d’une vente de la firme au groupe mi-antillais mi-havrais La

Martiniquaise. Parler de croissance externe sur la place a toujours semblé ignoble –

sauf pour agrandir le patrimoine viticole lui-même ; Ginestet n’a acheté Latrille dans

les années 1930 qu’à cause des difficultés de sa consœur. C’est seulement dans les

années 1990 qu’on a vu un patron méconnu, Merlaut, se constituer discrètement un

groupe de négoce de vins, Bernard Taillan, en reprenant Ginestet et d’autres sociétés,

tandis qu’un groupe coopérateur languedocien rachetait Barton & Guestier et

Cordier.

Le débat sur le destin du patronat bordelais dans le dernier tiers du 20e siècle

reste ouvert ! Par chance, Bordeaux est désormais de plus en plus une tête de pont

d’initiatives développées à l’échelle régionale, plurirégionale (avec beaucoup de pôles

d’entreprises françaises ou étrangères gérant leurs activités pour le Très Grand Sud-

Ouest) et européenne ; et s’interroger par conséquent sur le capitalisme familial

girondin peut paraître suranné… Mais la nostalgie des Chartrons, des réseaux de

sociabilité grands-bourgeois, du prestige des régates du Yacht Club d’Arcachon et

d’un sport où des grands noms bourgeois (Samazeuilh, Barthès, Jauffret, etc.) étaient

consacrés par une compétition sans enjeux capitalistes incite toujours à rêver des

splendeurs du passé. Les historiens de l’économie doivent en fait puiser dans ce

dernier des éléments de comparaison interrégionaux et de stimulation du

redéploiement stratégique et managérial qu’imposent la nouvelle ‘économie-monde’

et la troisième révolution industrielle.

1

/

5

100%