Introduction générale La politique économique représente l`action

Introduction générale

La politique économique représente l'action du pouvoir politique dans le domaine

économique. Une politique économique est une manière orientée et cohérente de conduire les

affaires et une politique économique est donc une certaine orientation de toutes les actions

publiques ayant un impact sur la vie économique : dépenses de l'Etat, régime monétaire,

relations extérieures. La politique économique est aussi l'ensemble des actions concrètes

poursuivies dans un domaine particulier. Ces actions doivent être suffisamment nombreuses

pour donner un corps à la notion de politique économique. L'idée d'une intervention

permanente et multiple des pouvoirs publics dans la vie économique paraît naturelle, sauf si

l'on adopte un point de vue historique. Quels sont les objectifs fondamentaux des politiques

économiques ? Ils tendent tous vers une finalité unique : la prospérité générale, soit pour

l'atteindre, soit pour en limiter les perturbations. L'objectif général est la croissance, c'est-à-dire

un accroissement durable de la production, du revenu, de la richesse de la nation. On en rend

compte le plus fréquemment en désignant la progression du PIB. Le plein emploi et le progrès

social constitue un second objectif. Il s'agit du plein emploi de tous les facteurs de production,

c'est-à-dire des moyens mêmes de la croissance (en premier lieu, il s'agira du plein emploi des

hommes qu'une croissance élevée ne garantit pas ; ainsi une croissance intensive exploitant les

progrès de la productivité pourra détruire plus d'emplois qu'elle ne pourra en créer. Les deux

exigences de croissance et de plein emploi entretiennent en fait des rapports ambiguës (l'une

n'est pas possible sans l'autre mais elles peuvent être aussi en conflit). Le troisième objectif

est dédoublé ; il implique la maîtrise des équilibres parce que la croissance ne peut être

durable si elle est menacée par des déséquilibres graves : l'inflation ou/et le déficit extérieur

(maîtrise de l'inflation et équilibre extérieur sont respectivement les troisième et quatrième

objectif. L'inflation est une hausse générale des prix, cumulative et inégale qui peut conduire à

des attitudes de précaution ou de spéculation dont les effets perturbateurs peuvent être le refus

de l'épargne ou la hausse des taux d'intérêt. Un déficit extérieur durable conduit à

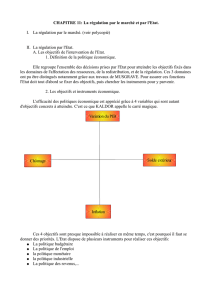

l'appauvrissement de l'Etat déficitaire. Le carré magique est la conjugaison des quatre objectifs

qui peuvent être contradictoires mais sont interdépendants s'ils sont maîtrisés : croissance,

plein emploi, stabilité des prix et équilibre extérieur.

- 2 -

Encart 1 - le carré magique de N. Kaldor

Tout repose en fait sur la maîtrise de la croissance. Le carré magique exprime

l'interdépendance dans la durée de ces quatre objectifs. Dans la période contemporaine, la

coopération économique internationale s’est accrue et les politiques économiques ont dû

intégrer de nouvelles contraintes. Caractérisons de façon plus précise le développement

contemporain des relations économiques internationales.

En 2005, le commerce mondial de marchandises s’est établi à 10159 milliards de

dollars. Ce chiffre concerne les échanges entre tous les pays, que ceux-ci soient membres ou

- 3 -

pas d’une zone d’intégration régionale. Les flux commerciaux intra-européens ont représenté

le tiers de ce trafic et dominent le commerce mondial (3201 milliards de dollars). Les flux de

commerce intra-américains se sont élevés à 1115 milliards de dollars et les flux intra-

asiatiques ont atteint 1424 milliards de dollars. Quelle était l’importance des échanges entre

ces trois ensembles, encore appelés la Triade ? L’Europe exportait 332 milliards de dollars

vers l’Asie et 456 milliards vers l’Amérique. Elle importait 498 milliards de dollars et 306

milliards de dollars respectivement de l’Asie et de l’Amérique. La zone américaine, quant à

elle, exportait 318 milliards de dollars vers l’Asie et importait de cette zone 659 milliards de

dollars. On peut donc constater que le commerce à l’intérieur des blocs régionaux (Europe,

Amérique, Asie) représente presque 60% du commerce mondial. Voir annexe 1 pour

l’analyse des évolutions des poids économiques internationaux respectifs des grandes

ensembles mondiaux (évolutions induites par la mondialisation).

On peut ajouter que le trafic de marchandises reste prépondérant dans le commerce

international par rapport à celui des services dont la croissance se poursuit néanmoins (leur

part est passée de 16% à 17,5% de 1984 à 2004). La nature des échanges de services s’est

aussi modifiée puisque la part représentée par le transport international et les voyages

(respectivement 24% et 26%) dans le commerce mondial de services a régressé au profit des

autres services (50%) au sein desquels les services informatiques et financiers enregistrent les

taux de croissance les plus élevés.

Le développement du commerce international dans la période contemporaine a été

favorisé, d’une part, par le développement des accords commerciaux depuis 1947 sous l’égide

du GATT puis de l’OMC à partir de 1994 et, d’autre part, par la constitution de zones

d’intégration régionale (principalement des zones de libre-échange et plus rarement, des

unions douanière). Depuis 1945, le processus de libéralisation du commerce mondial repose

en grande partie sur des systèmes fondés sur la coordination des politiques commerciales au

sein du GATT puis de l’OMC. Ils s’appuient sur le principe du multilatéralisme, c’est-à-dire

que les concessions et les règles sont négociées non plus entre deux pays mais dans le cadre

de cycles rassemblant un grand nombre de pays (23 à la naissance du GATT, 149 en 2005

dans le cadre de l’OMC). Simultanément, et parfois en raison des difficultés de la négociation

multilatérale, se sont développées les zones d’intégration régionale (CEE en 1957, AELE en

1960, par exemple).

A - Les négociations commerciales multilatérales

- 4 -

Pour tenir compte des enseignements tirés du repli des économies sur elles-mêmes

dans l’Entre-deux-Guerres, un certain nombre de pays occidentaux développés se sont

concertés pour mettre en place un système de coordination des politiques commerciales visant

à ouvrir progressivement leurs frontières aux marchandises étrangères. En 1947, le GATT

naît pour impulser une dynamique de participation accrue des nations à l’échange

international. Pourquoi un tel choix d’ouverture internationale des économies ? On doit noter

que les organisations internationales et les accords internationaux commerciaux se réfèrent

souvent (plus ou moins explicitement) aux théories classiques et néo-classiques de l’échange

international. Celles-ci ont établi la supériorité du libre-échange sur toute autre forme

d’organisation internationale des échanges (le libre-échange maximisant le gain en termes de

bien-être des agents économiques). Ces théories analysent les fondements de la spécialisation

internationale et démontrent que tous les pays obtiennent des gains de l’échange international

(par rapport à toute situation d’autarcie ou de protectionnisme) sous les hypothèses

restrictives de stabilité dans le temps des structures de coût et de concurrence pure et parfaite.

Cela dit, des économistes, tels P. Samuelson, qui ont contribué à l’établissement du corps

théorique traditionnel de l’échange international ont fait évoluer leurs analyses initiales.

Ainsi, P. Samuelson, co-auteur avec Heckscher et Ohlin du modèle HOS conçu sous

l’hypothèse restrictive d’absence de mobilité internationale des facteurs de production, a-t-il

reconsidéré un certain nombre de résultats qu’il avait établis antérieurement sur les

déterminants de l’échange international en posant une nouvelle hypothèse : celle de la

mobilité internationale des facteurs de production (voir plus loin la partie du cours traitant

cette question).

L’Accord général repose sur quatre principes fondamentaux :

- l’égalité de traitement entre partenaires commerciaux en généralisant uniformément

à tous les partenaires les avantages consentis à un seul : c’est la clause de la nation la plus

favorisée. Ce principe qui fonde le multilatéralisme (principe différent du bilatéralisme) est le

plus important de l’Accord.

- les concessions octroyées doivent l’être sur une base de réciprocité et d’avantages

mutuels de façon à éviter les comportements de passagers clandestins dans le système

commercial multilatéral.

- le traitement national qui impose que les produits étrangers soient soumis au même

traitement que les produits similaires d’origine nationale dès qu’ils se sont acquittés des droits

- 5 -

de douane pour entrer sur le territoire national.

- l’Accord favorise les pratiques commerciales transparentes. L’usage du droit de

douane est préféré à toute autre forme de protection (restrictions quantitatives aux échanges

ou quotas, par exemple). C’est la raison pour laquelle les prélèvements agricoles de la PAC

originelle ont été transformés en équivalents tarifaires par l’accord de l’Uruguay round (à

l’initiative des Etats-Unis). Voir en annexe 2 les mécanismes du cycle agricole et de la

politique de soutien des prix agricole avant l’accord de Marrakech.

Cela étant, il existe quelques exceptions à l’application des principes précédents

(exceptions aux principes généraux du libre-échange). Le GATT et l’OMC encadrent et

contrôlent de tels dispositifs dérogatoires dont le nombre est d’ailleurs en régression

aujourd’hui :

- une exception à la clause de la nation la plus favorisée en autorisant la

constitution de zones de libre-échange ou d’union douanière (article XXIV du GATT) ;

- les échanges entre pays développés et pays en développement peuvent être

exonérés de la clause de réciprocité. Citons l’exemple des accords de l’Union européenne

avec certains pays tiers, par exemple les pays ACP dans le cadre des conventions de Lomé

ou encore, l’exemple du système des préférences généralisées.

- la principale exception au principe du traitement national concerne

l’imposition de quotas à l’écran pour les films d’origine nationale.

- les exceptions à l’usage exclusif de droits de douane comme moyens de

protection sont nombreuses : cas de l’agriculture, de la pêche ou encore de pays qui

connaissent de graves difficultés de balances de transactions courantes.

Néanmoins, l’Accord général autorise la mise en place de mesures protectionnistes en

situation de crise ou de pratiques déloyales (des clauses de sauvegarde ou des mesures anti-

dumping peuvent être utilisées). Les clauses de sauvegarde doivent obéir au principe de non-

sélectivité.

Dans un tel contexte, le GATT a ouvert plusieurs rounds de négociation pour abaisser

le niveau de protectionnisme tarifaire et non tarifaire international. C’est notamment le cas de

l’accord de l’Uruguay round qui s’est conclu par l’accord de Marrakech, le 15 avril 1994.

Quels en sont les résultats principaux ? On peut citer :

- la poursuite du démantèlement des droits de douane avec notamment la réduction des

pics tarifaires (droits de douane supérieurs à 15%).

- l’extension des règles du GATT à des secteurs jusqu’alors exclus (services, le

secteur textile régenté par l’accord multifibres -AMF-, l’agriculture qui dérogeait aux règles

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

1

/

27

100%