LE NIL

1

LE NIL

Le mot Nil vient du grec Νειλος (Neilos) signifiant la « vallée de la rivière ».

Les Egyptiens anciens l’appelaient iteru ce qui signifie la « grande rivière ». Le Nil est

un fleuve de 6671 kilomètres. C’est le deuxième fleuve le plus long du monde après

l’Amazone. Il traverse l’Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, le Kenya, la

République démocratique du Congo, l’Erythrée, le Soudan et l’Egypte. En 1992, le

docteur Boutros-Ghali, Secrétaire général des Nations Unies, déclara : « le prochain

conflit dans la région du Proche-Orient portera sur la question de l’eau(…) L’eau

deviendra une ressource plus précieuse que le pétrole. » A l’heure actuelle alors que

l’on entend souvent parler de possibles guerres de l’eau on peut donc se demander

de quelle manière le Nil, qui traverse tant de pays, illustre le problème de l’eau dans

le monde.

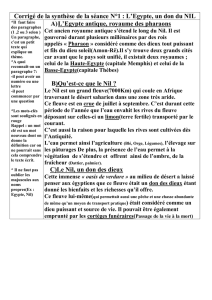

Tout d’abord nous présenterons le bassin fluvial du Nil qui est un cadre physique

précis. Puis nous vous décrirons l’évolution des relations entretenues par l’Homme

avec le Nil depuis l’Antiquité. Enfin nous vous montrerons les enjeux de la gestion et

du partage des eaux du Nil.

I. Un cadre physique précis, le bassin fluvial du

Nil

Les 6 671 km du Nil en font un des fleuves les plus longs du monde. Son

immense bassin de 2 870 000 km² est inégalement partagé entre 9 pays (Egypte,

Ethiopie, Soudan, Burundi, Rwanda, Erythrée, Kenya, Ouganda et Tanzanie), qui

dépendent de manière plus ou moins importante de ses eaux. Pour saisir

l’importance des enjeux de l’eau dans cette région du monde, il est nécessaire de

situer le Nil dans un cadre physique précis, d’en décrire ses caractéristiques.

1. Le bassin nilotique et ses Nils

A) Un cadre naturel contraignant

Le bassin du Nil est un espace de transition entre 2 régimes climatiques, du

Sud au Nord : une zone équatoriale en Afrique Orientale, une zone tropicale puis une

zone désertique et avant de se jeter dans la Mer, une zone de type tempéré

méditerranéen.

Les précipitations que reçoit le littoral sont comprises entre 100 et 400 mm

d’eau par an et dans les immenses zones désertiques qui atteignent le littoral et

s’étendent bien après le Tropique du Cancer, elles sont de l’ordre de 100 mm par an.

Et dans la zone tropicale, elles sont de l’ordre de 400 à 600 mm d’eau par an, mais

n’atteignent que très localement les 600 mm. Les précipitations sont trop faibles.

2

Mais elles sont aussi irrégulières :

- dans l’année, les pluies tombent quand la végétation est ralentie autrement dit

lorsqu’elle en a le moins besoin, il y a donc nécessité de stocker l'eau l'hiver pour

l'utiliser l’été.

- d'une année sur l'autre le total pluviométrique peut varier dans de très fortes

proportions et comme le total annuel moyen est faible il faut donc stocker l'eau

d'une année sur l'autre.

Le climat est aride. Les températures sont élevées et l’amplitude annuelle ainsi

que l’amplitude diurne sont fortes.

Les conditions climatiques influent directement sur les écoulements. Les

régimes du cours d'eau sont très irréguliers : de très fortes crues, extrêmement

brutales, soudaines, s'opposent à des étiages très creusés en été.

On peut parler d’un climat « agressif ».

B) Le Nil Blanc, source lointaine du Nil

Deux sources à l’origine de ce bras du fleuve :

- la source Kasumo (2 050m d’altitude) provenant du Mont Moujoumbiro au Burundi

donne naissance à la Kagera qui se jette dans le lac Victoria (1 300m d’altitude). De

là coule le Nil Victoria qui va jusqu’au lac Mobutu (ou lac Albert)

- une source à 5 119 m d’altitude, provenant des monts Ruwenzori en Ouganda,

alimente avec d’autres torrents la rivière Semliki qui, après les lacs Edouard et

George, se jette dans le Nil Victoria au sortir du lac Mobutu.

Le Nil Victoria devient ensuite le Nil Albert au sortir du lac du même nom. Il est

alimenté par les pluies du climat équatorial. Mais en pénétrant au Soudan, le Nil

Blanc est appelé le Bahr el-Gebel, c'est-à-dire le « Nil de la Montagne ».

Au Soudan, le Bahr el-Gebel s’étale dans une cuvette : ce sont les marais

du Sudd, Sudd signifiant « obstacle » en arabe.

Il s’agit d’une zone mal drainée, une plaine argileuse immense, qui s’étend sur 320

km de long et 240 km de large. Ce sont des marais de roseaux, de papyrus où les

plantes aquatiques forment de vrais barrages… La surface d’eau passe de 10 000 à

30 000 km² lorsque les pluies tombent (de mai à septembre). Ici l’évaporation est

gigantesque : 14 milliards de m3 d’eau sont perdus chaque année, soit plus de la

moitié du débit du fleuve. Ainsi le fleuve perd-il plus d’eau dans le Sudd que dans les

3000 km du désert de Nubie.

Au sortir des marais, le Bahr el-Gebel reçoit le Bahr el-Ghazal, une rivière

permanente. À ce confluent, le fleuve devient le Nil Blanc (ou Bahr el-Abiad). Il

traverse alors une zone tropicale aride et ne reçoit aucun affluent jusqu’à Khartoum

(capitale du Soudan), située à 800 km au Nord du confluent.

C’est le Nil Blanc qui assure l’essentiel du débit du Nil en hiver, c'est-à-dire

de juin à septembre.

C) Le Nil Bleu ou pourquoi le Nil est un don de l’Ethiopie

En Ethiopie, le Nil Bleu ou l’Abbey pour les Ethiopiens, prend sa source à

2900 m d’altitude, dans les montagnes de l’Agaumeder puis rejoint le lac Tana

(1840m d’altitude). Il est long de 1530 km et traverse le Soudan pour fournir au Nil

Blanc 59% de son débit. Le Nil Bleu fournit les caractéristiques essentielles du Nil

3

grâce à ses crues impressionnantes qui apportent d’énormes masses de sédiments

boueux : les limons.

Avec ses affluents, il apporte même 86% des eaux atteignant l’Egypte.

Comme l’Ethiopie n’utilise pour l’instant que 0,3% du débit du Nil Bleu pour irriguer

seulement 2% de ses terres arables, la situation de ce pays ne peut qu’inquiéter les

pays en aval.

À Khartoum, se forme le Nil, à 2700 km de son embouchure, par la rencontre

du Nil Bleu et du Nil Blanc.

D) Vers le Nil égyptien

Le Nil parcourt 2700 km à travers le

désert, dont 1 250 km sur le territoire

égyptien. À la hauteur d’Assouan, le fleuve est

à 87m d’altitude et il lui reste encore 1180 km

à parcourir. Une bande verte et fertile s’étale

de chaque côté de ses berges mais ne

dépasse pas en générale la dizaine de

kilomètres.

Le Nil des cataractes va du confluent

du Nil Blanc et du Nil Bleu jusqu’à Assouan,

traçant un gigantesque S qui le conduit

jusqu'à la frontière égyptienne. Ses cataractes

sont des rapides plutôt que des chutes d’eau.

Ils sont dus à des encombrements rocheux

dans le lit du fleuve. Les cataractes sont au

nombre de 6, elles rendent parfois la

navigation difficile et dangereuse mais ne

l’interrompent pas.

Au-delà de la 6e cataracte, la plus en amont,

le Nil reçoit son dernier affluent l'Atbara qui

représente 13% du débit du fleuve.

Mais aujourd’hui la première et la deuxième

cataracte ont été englouties par le barrage

d’Assouan et celui de Merowe devait engloutir

la quatrième mais il est toujours possible d’en

observer le début.

Les cataractes sur le Nil

4

Profil longitudinal du Nil

Après le Caire, c’est le delta du Nil, avec 24 000 km2 et 260 km de côte

entre Rosette et Damiette. Initialement composé de sept branches principales, le

delta n’en possède plus que deux qui ont résisté à l’assèchement ou au comblement

: le bras de Rosette à l’ouest du delta et le bras de Damiette à l’Est. A l’embouchure

du fleuve, 3 milliards de m3 d’eau/an arrive en Méditerranée alors que le potentiel du

Nil est de 54 milliards de m3. Il comporte aussi quatre canaux principaux d’irrigation

et 24 000 canaux de drainage et d’irrigation qui permettent l’exploitation des terres

agricoles du delta. La densité de population y est l’une des plus fortes du monde :

1600 habitants/km².

2. Les aménagements sur le fleuve face à une

demande toujours croissante

Par exemple, en Egypte, l’eau est actuellement utilisée pour 83% par

l’agriculture, 4.5% par le secteur industriel, et 6% pour la consommation urbaine. La

population égyptienne connaît un taux de croissance de 1,8% par an, la disponibilité

hydraulique doit être augmentée si le pays veut éviter la pénurie. Or toute l’eau vient

directement ou indirectement du Nil. Ce pays est totalement dépendant de son fleuve

et pour s’assurer un volume d’eau suffisant l’Egypte comme d’autres pays, a

aménagé le Nil.

A) Les barrages sur le fleuve

a) Le Haut Barrage d’Assouan, un ouvrage gigantesque

Avant le barrage

Le régime moyen annuel du Nil lorsqu’il entre en Egypte est de 84 milliards de m3/an

soit 2 700 m3/s, ce qui est faible si on le compare aux 6 000 milliards de m3 de

l'Amazone. Au Caire il n’est plus que de 2000 m3/s. Le Nil s’affaiblit tout au long de

son parcours. La «crue» du Nil submerge la vallée au cœur et à la fin de l'été, c'est-

à-dire au bon moment. Le débit en mai est de 520 m3/s, il grimpe à 8 500 m3 en

5

septembre. Avant les aménagements récents, l'élévation du plan d'eau était de 8 à

10 mètres à Assouan, de 6 à 8 mètres au Caire. La dernière crue du Nil a eut lieu en

1964.

Le barrage Sadd el Ali:

Les travaux ont débuté en 1959, à 7 km en amont du premier barrage d’Assouan.

Sadd el Ali est ancré sur une étroite gorge granitique, il fait 3600 mètres de long, 980

mètres d'épaisseur à la base, 40 mètres au sommet, 111 mètres de haut. Son

réservoir s’étend sur plus de 500 km en amont et constitue le lac Nasser de 12 km de

large et d’une superficie de 6500 km2 (soit 11 fois celle du Léman). Sa capacité de

retenue est gigantesque : elle est de 168 km3, dont 30 km3 destinés à stocker les

limons sur 500 ans, et 48 km3 pour faire face aux crues exceptionnelles. Les 90 km3

restants correspondent au débit moyen charrié par le fleuve qui est de 84 km3/an. 10

à 15 km3 se perdent par évaporation dans le lac Nasser, dont 1/3 est situé au Soudan

et le reste en Egypte.

Inauguré en 1971, il ne fonctionne vraiment que depuis 1975.

Trois buts étaient recherchés pour ce projet : l’extension des superficies irriguées,

l’amélioration de la navigation, la production d’électricité.

Le barrage a permis le passage d’une agriculture saisonnière à un calendrier agricole

qui s’étend sur plus de 11 mois pour tout le territoire égyptien. La culture du riz se

généralise, elle a lieu pendant l’été. Mais c’est une culture très consommatrice d’eau,

qui est aujourd’hui montrée du doigt par le gouvernement et qui cherche à limiter son

développement. Toutefois l’agriculture reste peu mécanisée, mais est néanmoins très

intensive.

La crue est aujourd’hui totalement maîtrisée.

b) Les autres barrages

Sur le Nil Blanc, on compte trois barrages : en Ouganda, celui d’Owen

datant de 1954 et au Soudan, en amont de Khartoum celui de Djebel Aulia (1937) et

en aval de Khartoum celui de Merowe, terminé en avril 2008. Djebel Aulia, d’une

capacité de 3,5 milliards de m3, compense les effets du barrage de Sennar : il retient

la crue de la Sobat (affluent provenant d’Ethiopie) et permet de soutenir le débit du

Nil en Égypte d'octobre à février. Plusieurs projets ou barrages en construction se

situent en aval de celui-ci (deux en Ouganda et un autre au Soudan avant les marais

du Sudd).

Sur le Nil Bleu, on compte 3 barrages : le premier, celui de Finchaa (1962) se

situe en Ethiopie tandis que les deux autres ont été construits au Soudan, celui de

Roseires en 1966 et celui de Sennar (1925, 1958). Ce dernier, avec sa retenue de

800 millions de m3, permet de stocker l'eau des crues dont a besoin l'agriculture

soudanaise. Mais en contrepartie, le Soudan renonce à tout prélèvement entre

janvier et juillet. De plus il est, avec le barrage de Kahshm el-Girba (1964) sur

l’Atbara, une réponse du Soudan au Haut Barrage d’Assouan. Et depuis avril 2008 le

barrage de Merowe fonctionne.

Mais c’est surtout l’Egypte qui a totalement domestiqué le fleuve avec 8

barrages dont 3 entre le premier barrage d’Assouan et le barrage du delta. Ensuite

en aval du Caire il y a un barrage sur chaque bras du delta, datant tous les deux du

XIXème siècle.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

1

/

21

100%