Les Juifs en France

Les Juifs en France

XXe siècle

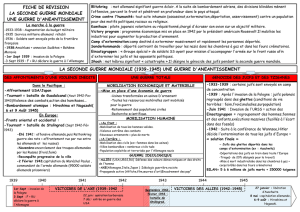

Sous Pétain, l'exclusion avant la déportation

Les statuts édictés en 1940 et 1941 visent d'abords les juifs étrangers ayant trouvé refuge dans notre pays, puis ceux de France. Aux interdictions

d'exercer certaines professions succéderont le port de l'étoile jaune, les rafles et bientôt l'acheminement vers les camps de la mort.

Par Michèle Cointet *

La Seconde Guerre mondiale, l'exode et l'Occupation modifient l'implantation traditionnelle des communautés juives de France, déjà affectées de

changements culturels et sociaux par les immigrations des années de l'entre-deux-guerres. La prépondérance de la région parisienne s'efface au profit d'un

basculement vers le Sud, avec un phénomène d'éparpillement.

Les pogroms dans l'Empire russe et les facilités accrues de circulation ont conduit en France, après 1880, un premier flux d'immigrés juifs, originaires pour

beaucoup de Pologne et de Roumanie, qui s'intègrent facilement. Un second flux succède aux traités de paix des années 1920 qui règlent le sort de

l'Autriche-Hongrie, désormais démantelée et appauvrie. En dépit d'une surveillance des démocraties alliées, les pratiques antisémites, qui se poursuivent en

Roumanie, prolongent le mouvement d'immigration.

L'émergence en Allemagne de l'hitlérisme et la politique antisémite provoquent à leur tour une immigration de grande ampleur. En 1938, 100 000 juifs

allemands arrivent en France après la Nuit de cristal. Déjà au lendemain de l'Anschluss, une vague avait fui l'Autriche. Tous n'aspirent pas à rester en France

et certains cherchent à gagner la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Si les professions intellectuelles et libérales sont nombreuses parmi eux, la majorité de

ces émigrés est pauvre, à la recherche d'un modeste travail manuel. Les organisations juives de France créent à leur intention des oeuvres d'assistance

spécifiques et efficaces. Ces nouveaux immigrés sont particulièrement nombreux à Paris où ils trouvent sans trop de peine un travail, notamment dans les

ateliers de confection.

Leur intégration aurait dû se réaliser par l'intermédiaire des enfants, dont 98 % sont scolarisés par l'école française. La guerre interrompt ce processus. En

1939, la communauté juive s'élève à environ 330 000 personnes, auxquelles il faut ajouter les 117 000 juifs d'Afrique du Nord, une population en majeure

partie installée bien avant la colonisation et qui, en 1870, a obtenu la citoyenneté française grâce au décret Crémieux.

Dès l'automne 1939, les populations proches des frontières du Nord-Est sont évacuées vers le Centre et le Sud-Ouest. Environ 15 000 juifs de l'est de la

France, dont 10 000 de Strasbourg, se retrouvent en Haute-Vienne et en Dordogne ainsi qu'en Indre, Corrèze, Vienne et Charente. L'adaptation de ces

réfugiés dans des régions rurales, au confort élémentaire, est un peu difficile mais Robert Schuman, commissaire aux Réfugiés, veille à améliorer leurs

conditions de vie.

Cet exode touche toutes les catégories de populations sans qu'il soit toujours possible de distinguer les réfugiés des vacanciers qui gagnent le Centre et les

régions méridionales. Ainsi, une centaine de diamantaires d'Anvers s'installent à Marseille. En juillet 1940, 5 000 juifs d'Alsace et de Moselle se retrouvent

dans le Jura mais aussi dans un Paris vidé en partie de ses habitants. Le grand rabbinat s'établit à Vichy qu'il quittera quand la nouvelle capitale de l'Etat

français et le département de l'Allier seront interdits aux juifs. Il gagne Lyon. Les oeuvres sociales se replient, elles, sur Marseille.

Les zones, occupée et non occupée, créées par l'armistice et les violations immédiates de celui-ci par les Allemands - comme l'intégration forcée des

départements alsaciens et de la Moselle dans le Reich - renforcent la présence des juifs dans le Sud. Tandis que les sept millions de réfugiés de l'exode

regagnent leur foyer, sans pouvoir en principe revenir en zone interdite et dans les trois départements de Moselle, Bas et Haut-Rhin intégrés, une circulaire

allemande du 10 septembre 1940 préconise aux patrouilles de la ligne de démarcation de refouler les juifs qui veulent remonter vers le Nord. L'interdiction

pour les juifs de revenir en zone occupée est officialisée le 27 septembre 1940.

Ce même 27 septembre, le chef de l'administration allemande en France ordonne aux juifs de la zone Nord de se faire inscrire sur un registre spécial à la

sous-préfecture de leur département de résidence. Les commerçants disposent d'un mois pour apposer sur leur vitrine une affiche « Entreprise juive-

Judisches Geschäft ». Est déclaré juif tout individu qui a plus de deux grands- parents appartenant à cette religion. Dans la région parisienne ils sont écartés

discrètement de certaines activités. Au Salon d'automne, qui se tient à Paris à la mi-novembre, les tableaux des peintres juifs sont refusés. Depuis octobre, il

est également nécessaire de posséder, pour travailler dans le cinéma, une carte professionnelle dont la demande donne lieu à une enquête administrative

qu'il est prudent d'éviter.

Au 21 octobre, 149 734 juifs sont recensés à Paris : 86 664 sont français et 63 070 étrangers. Le philosophe Henri Bergson s'est rendu au commissariat de

son quartier pour être recensé. 20 000 juifs se sont inscrits dans le reste de la zone occupée, en particulier à Bordeaux (5 722), Nancy, l'Est et la vallée de la

Seine.

Le régime de Vichy imite les procédés en vigueur chez les Allemands en ordonnant, un peu plus tard, son propre recensement. En septembre 1941, 109 244

juifs sont répertoriés en zone libre, ce qui est inférieur à la population juive qui y vit. Certains ont préféré ne pas se signaler à l'administration. C'est

notamment le cas, à Toulouse, du jeune Léo Hamon, futur secrétaire d'Etat entre 1969 et 1972.

Vichy a élaboré très tôt une législation sur les juifs. Raphaël Alibert, sous-secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil, déclare le 1er juillet 1940 au ministre

du Travail, Charles Pomaret : « Je prépare un texte aux petits oignons. » Mû par la rancune contre son ancien patron, l'homme d'affaires Ernest Mercier -

fondateur du Redressement français, un club de réflexion - ou par une idéologie mêlant Action française et catholicisme, obsédé comme légiste par

l'affirmation de la souveraineté de Vichy sur tout le territoire français, Alibert, devenu ministre de la Justice dans le gouvernement de juillet 1940, rédige le

premier statut des juifs du 3 octobre 1940. C'est une des premières lois de la Révolution nationale.

Un second statut, plus dur, voit le jour le 2 juin 1941. L'application en sera faite par les différentes administrations et par le Commissariat général aux

questions juives créé par une loi du 23 mars précédent et dont le premier responsable est Xavier Vallat (lire page 66) auquel succédera Louis Darquier de

Pellepoix. L'organisme délivre les certificats de non-appartenance au judaïsme, veille à l'aryanisation des entreprises et surveille l'application des mesures

antisémites. Propagande et suggestions d'extension des dispositions réglementaires antisémites sont aussi de son ressort.

Le premier statut des juifs de 1940 définit la qualité de juif par la filiation avec trois grands-parents de race juive ou avec deux grands-parents si le conjoint est

lui-même juif. Mais Alibert se heurte au fait que la notion de « race » ne correspond à aucune catégorie juridique ou administrative en France. La loi du 2 juin

1941 précise les choses : « Est regardé comme étant de race juive le grand-parent ayant appartenu à la religion juive. »

Ce second statut étend le nombre des israélites. Trois grands-parents juifs déterminent toujours l'appartenance d'un individu à cette confession mais il suffit

pour celui qui n'a que deux grands-parents d'avoir un conjoint issu de deux grands-parents - contre trois précédemment - pour être considéré juif. Tout

individu, issu de deux grands-parents juifs, est désormais regardé comme juif s'il appartient à cette religion ou y a appartenu avant le 25 juin 1940. Cette date

vise à déjouer les baptêmes postérieurs.

La référence religieuse est à la fois idéologique et pratique. La preuve pour obtenir de l'administration un certificat de non-appartenance à la race juive, sera

établie par l'attestation de l'adhésion à l'une des autres confessions reconnues par l'Etat avant la loi du 9 décembre 1905 (sur séparation de l'Eglise et de

l'Etat). Il est recommandé aux fonctionnaires zélés d'examiner le patronyme, les prénoms et même de se rendre dans les cimetières pour vérifier la religion

des ancêtres.

Les juifs sont frappés de mesures d'exclusion et de diverses interdictions. Ils ne peuvent pas être responsables ou élus politiques et n'ont plus le droit

d'appartenir à la fonction publique. Un numerus clausus sera fixé pour les professions libérales : 2 % des barreaux d'avocat, 2 % des effectifs départementaux

pour les médecins ou les architectes. En conséquence, le nombre d'élèves et d'étudiants juifs est également limité à 3 % des effectifs d'une faculté ou d'une

école. A Toulouse, le jeune Léon Schwartzenberg - futur cancérologue, récemment décédé - ne peut s'inscrire en médecine. Les candidats doivent alors

changer d'université, ce qui n'est pas facile car elles sont peu nombreuses. Les normaliens juifs, ne pouvant entrer dans la fonction publique - où l'on est en

quelque sorte prérecruté -, sont considérés comme auditeurs libres et écartés des agrégations.

Le numerus clausus n'est pas appliqué en métropole dans l'enseignement primaire et secondaire mais il joue à plein en Algérie où il est fixé en 1941 à 14 %

et en 1942 à 7 % des effectifs. De nombreux enfants sont donc renvoyés des établissements scolaires. Un enseignement privé juif est fondé en Algérie avec

des très grandes difficultés pour l'enseignement secondaire.

Dans les médias et le spectacle, les métiers sont également interdits aux juifs : directeurs, gérants de publication, journalistes, metteurs en scène,

administrateurs d'entreprise cinématographique, scénaristes, directeurs de salle de théâtre, de cinéma ou d'entreprise de radiodiffusion.

Aux exclusions s'ajoute l'appauvrissement organisé. En zone occupée, les Allemands interdisent aux juifs, sous prétexte de sécurité publique, les métiers de

VRP, colporteurs, marchands des quatre saisons et même vendeurs de billets de loterie. Dans la zone Sud, le statut du 2 juin 1941 les exclut des emplois du

secteur tertiaire, ne leur laissant que les emplois manuels ou subalternes. Ils ne peuvent plus travailler dans la banque, la bourse, la publicité, le cinéma, la

radiodiffusion. L'immobilier, l'exploitation forestière, leur sont également interdits. En novembre 1941, la liste s'allonge : interdiction du commerce de tableaux

et antiquités, des grains et bestiaux, des prêts de capitaux.

La loi du 22 juillet 1941, « en vue d'éliminer toute influence juive dans l'économie nationale », permet de nommer un administrateur provisoire dans les

entreprises industrielles, commerciales, immobilières et artisanales possédées et exploitées par un juif. Les propriétaires d'un immeuble gardent l'usage d'un

logement mais ne touchent plus les loyers, perçus par l'administrateur qui, après prélèvement de ses honoraires, les place à la Caisse des dépôts et

consignations. Les propriétaires sans ressources obtiendront cependant qu'une toute petite partie du loyer leur soit versée pour subsister. L'administrateur

provisoire peut aussi liquider les biens.

Dans des petites villes, les artisans peuvent continuer à travailler dans leurs ateliers à condition qu'ils ne soient plus en contact avec le public. Mais la

clientèle devenant rare, et un employé pour les contacts se révélant une trop lourde charge, ces petites entreprises sont liquidées.

La communauté commence à s'appauvrir. On estime, en juillet 1941, que la moitié des juifs de France sont en situation de précarité économique. Demander

une aide officielle n'est pas sans risque car la préfecture enquête sur la famille, et les services officiels envoient en général les familles juives loin des villes.

Dans la Creuse et dans l'Indre, par exemple, elles se retrouvent assignées à résidence dans les bourgs du sud du département, où il n'existe aucun emploi

disponible.

La loi du 4 octobre 1940 sur les ressortissants étrangers juifs permet à l'Etat français de les interner dans des camps spéciaux sur simple décision du préfet

du département. Dès l'automne 1940, la zone non occupée compte sept camps principaux dont plusieurs ont servi à l'accueil des républicains de la guerre

d'Espagne, ce qui explique leur implantation dans le Sud-Ouest pyrénéen : les camps d'hébergement de Bram, Argelès et Saint-Cyprien, les camps de

femmes du Vernet et de Rieucros, les Milles près de Marseille pour les étrangers en instance d'émigration. Gurs est affecté aux juifs allemands âgés, que les

nazis expulsent du Palatinat. Début 1941, sont créés Rivesaltes, Noé et Récébédou pour les ménages âgés et les infirmes, tandis que sont fermés Saint-

Cyprien, Argelès et Agde, près de Perpignan. Il existe aussi de nombreux « petits camps ».

En décembre 1940, on estime à 35 000 le nombre d'internés juifs étrangers dans les camps administrés par Vichy. Ce chiffre diminue dans les mois suivants.

Epouvantées par les conditions d'internement, les assistantes sociales, les bénévoles de la Cimade, font le siège des services préfectoraux pour faire sortir

en priorité les enfants. Ils savent convaincre. Après les enfants, les adultes peuvent, au printemps 1941, être libérés s'ils peuvent justifier de ressources. Les

hommes se retrouvent dans des groupements de travailleurs étrangers.

Les familles (10 000 personnes à l'été 1942) sont assignées à résidence dans des petits centres ruraux. Ce sont elles que les préfets zélés feront arrêter pour

rejoindre les victimes des rafles de l'été 1942.

Les camps sont peu nombreux en zone occupée. Les deux principaux sont créés dans le Loiret à Beaune-la-Rolande et à Pithiviers. Il en existe aussi à

Troyes, à La Lande, près de Tours, à Mérignac près de Bordeaux, et à Poitiers.

Les premières vérifications d'identité ont lieu en zone occupée le 14 mai 1941 : 6 694 juifs de Paris sont convoqués au gymnase Japy, à la caserne Napoléon

ou à celle des Minimes. Un peu plus de la moitié se présente. Des convois partent pour Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Le 20 août 1941, 4 000 juifs sont

envoyés à Drancy, en proche banlieue parisienne, vidé de ses prisonniers britanniques. Le 6 décembre 1941, un millier de notables juifs de Paris sont

arrêtés. Les grandes rafles de l'été 1942 vont avoir une tout autre ampleur, témoigner de la collaboration franco-allemande et toucher aussi les femmes et les

enfants.

En 1943 et 1944, la physionomie de la communauté juive française est bouleversée par rapport au début de la guerre. Les déportations l'ont réduite et les

survivants se sont déplacés. En juin 1944, il ne resterait que 60 000 juifs à Paris. La zone Sud est devenue terre de refuge. La population juive y atteint 140

000 individus en 1943 et 150 000 en 1944. En février 1943, on en compte 40 000 dans la région de Lyon, 32 000 à Marseille, 25 000 à Toulouse, 15 000 à

Nice, 12 000 à Limoges, 8 000 à Montpellier et autant dans la région de Clermont-Ferrand.

Le mouvement incessant de cette population obéit aux injonctions de l'administration et aux rumeurs. La crainte d'une rafle fait fuir un domicile provisoire.

L'espoir d'une protection amène un afflux de population. Des expulsions, touchant surtout les juifs étrangers, ont lieu dans le Var, les Pyrénées-Orientales,

l'Hérault, l'Aude, la Haute-Garonne, l'Ariège, les Basses-Pyrénées. Les expulsés se retrouvent dans la Creuse, le Gers, le Lot et la Corrèze. Le 31 mai 1943,

en prévision des vacances de Pétain à La Bourboule, les juifs en sont chassés. Ils doivent quitter aussi Châtel-Guyon et Aix-les-Bains, où les dirigeants de

l'Etat et de la haute administration française envisagent de se reposer.

L'occupation d'une partie de la zone libre par les Italiens en novembre 1942 leur offre un répit. Les Italiens n'appliquent pas les dispositions antisémites et

protègent les juifs des demandes de l'Etat français : Grenoble, Cannes, Nice sont des refuges sûrs. Mais en juillet 1943, le grand Conseil fasciste démet

Mussolini. Pendant les quelques semaines qui séparent cet événement de l'armistice conclu en septembre 1943 entre l'Italie et les Alliés, des personnalités

s'efforcent de sauver les juifs de la zone « italienne ». Le banquier Angelo Donati, le père Pierre Marie-Benoît, le grand rabbin de Genève s'adressent aux

Alliés et aux Suisses. Mais ils n'obtiennent ni le transfert des juifs en Afrique du Nord, désormais libérée, ni l'ouverture de la frontière helvétique.

Après l'armistice italien, les Allemands prennent la relève. Une nouvelle dispersion des juifs commence. Elle est particulièrement bien réussie pour les enfants

grâce à la collaboration de l'OSE juive (OEuvre de secours aux enfants) et des chrétiens. A la différence de l'UGIF (Union générale des israélites de France)

qui refuse d'évacuer ses foyers d'enfants - ce qui leur sera fatal -, l'OSE comprend le danger que courent les 800 jeunes qui lui sont confiés dans des foyers

aux adresses bien connues. Aidée par les oeuvres chrétiennes et parfois par l'administration (Pierre Laval le 5 septembre 1942 a fait prévenir le pasteur

Boegner que les Français qui cacheraient des enfants ne seraient pas inquiétés), l'OSE ferme ses centres et disperse les enfants dans des familles d'accueil

et dans des pensionnats religieux, où ils changent d'identité.

Le bilan en 1945 est terrible pour cette communauté meurtrie mais qui n'a pas été anéantie, contrairement à la volonté des nazis. Au total, 79 500 juifs ne

reviendront pas des camps. La mort n'a pas frappé de manière égale : les juifs étrangers, moins bien intégrés dans la société française, ont subi les pertes les

plus lourdes : 55 000 morts pour 24 500 chez les juifs français. Pour les survivants, la libération de la France et la victoire sur l'Allemagne nazie a pu être une

joie intense mais effacée par une angoisse et des questions que rien ne peut apaiser.

*Dernier ouvrage paru : Pétain et les Français (Perrin, 2002). Michèle et Jean-Paul Cointet ont également dirigé le Dictionnaire historique de la France

sous l'Occupation (Tallandier/Le Grand Livre du mois, 2000).

Sur la voie de la collaboration

Pétain, chef de l'Etat français, entend donner des gages aux Allemands. Parmi les premières mesures, l'interdiction faite aux juifs d'entrer dans les lieux

publics, comme les cafés.

Repères

1939

- 30 août, rassemblement, dans des camps, des ressortissants du Reich en France.

1940

- 27 septembre, première ordonnance allemande concernant les juifs.

- 2 octobre, recensement des juifs en zone occupée.

- 3 octobre, premier statut des juifs.

1941

- 23 mars, Commissariat général aux questions juives.

- 2 juin, second statut des juifs.

- 22 juillet, aryanisation des biens juifs.

1942

- 7 juin, premier jour du port de l'étoile jaune.

- 16-17 juillet, rafle du Vél'd'Hiv'à Paris.

- 26 août, début des grandes rafles de zone libre.

- 11 novembre, occupation de la zone Sud par les Allemands.

1943

- 8 septembre, armistice entre l'Italie et les Alliés.

6

6

7

7

1

/

7

100%