Les tensions théoriques du champ - Jean Ferrette

8

Cours de mobilité sociale

jeanferrette.free.fr

Mise à jour : 1er juin 2006

Avertissement : Ce cours fait suite au cours de M. JUAN sur la stratification sociale. La

numérotation s’inscrit dans cette continuité.

3. La dynamique des classes sociales et ses conséquences : les mobilités sociales

De quoi parlons-nous ?

Définition : Nous appellerons mobilité sociale tout déplacement de position, individuel ou

collectif, inter ou intra-générationnel, au sein d’une structure sociale en mouvement. Cette

mobilité sociale peut-être ascendante (promotion sociale), horizontale (changement d’emploi)

ou descendante.

On nomme mobilité sociale structurelle ou forcée les déplacements qui sont la conséquence

de la transformation de la structure sociale.

Exemple : baisse du nombre de paysans et augmentation du nombre d’emplois ouvriers, puis

baisse (relative) du nombre d’emplois ouvriers et augmentation du nombre d’emplois du

secteur tertiaire.

On nomme mobilité sociale nette ou « pure » ou « fluidité sociale » ce qui excède la mobilité

sociale structurelle. On imagine alors qu’à structure sociale inchangée, les fils d’ouvriers ont

plus de chance d’accéder à des emplois de cadres.

Plus la mobilité sociale nette est importante, plus la société est alors considérée comme

« ouverte ».

Aujourd’hui, cette distinction a tendance à être contestée au profit d’une analyse en terme de

force du lien qui unit la position des pères à celle des fils. En définitive, ce qui distingue les

deux niveaux est la force de l’amplitude : si un fils de paysans devient ouvrier, il s’agit d’une

amplitude courte. La tendance sera d’y voir un effet de la mobilité sociale structurelle. En

revanche, si le fils (ou le petit-fils) du même paysans devient Professeur au Collège de France,

nous y verrons une mobilité sociale nette, et la démonstration que la société française est très

ouverte.

3.1. Les théories sociologiques de la mobilité sociale face à la mobilité sociale ouvrière.

Le passage d’une catégorie sociale à une autre est un thème populaire récurrent qui a trouvé

son expression littéraire (Molière, le bourgeois Gentilhomme, Maupassant, Bel-Ami, Stendhal,

Le Rouge et le Noir, jusqu’à Annie Ernaux, La Place, etc). La sociologie naissante ne pouvait

être indifférente à cette thématique de la mobilité sociale ascendante, en portant son regard

depuis les sommets de la structure sociale.

Un premier programme de recherche avait été conçu à la fin du 19e siècle par les sociologues

regroupés autour de Gabriel Tarde, qui avait essentiellement pour but de mettre en évidence

l’hérédité (génétique) des « grands hommes ». Les Durkheimiens, à l’exception d’un seul

d’entre eux, Paul Lapie, ne se sont guère penchés sur la mobilité et ses facteurs (Merllié,

1995). En définitive, ce sera un émigré Russe aux Etats-Unis, Pitirim Sorokin, ancien ministre

de Kérensky, qui sera à l’origine de cette problématique connue désormais sous le titre de son

9

ouvrage fondateur, Social mobility (1927). Par la suite, ce programme sociologique se

développera d’abord aux Etats-Unis, la France prenant un retard considérable en ce domaine

et s’attachant plus particulièrement aux instances de la mobilité qu’à la mobilité sociale elle-

même, en mettant tout particulièrement l’accent sur l’école (Cuin, 1993).

Pour mieux comprendre la genèse de cette problématique, nous verrons successivement

l’environnement idéologique qui conditionnera la représentation de la société en strates entre

lesquelles circulent des individus, et les enjeux attachés à ces représentations, puis ce qui

distingue, à partir des enjeux idéologiques repérés, les démarches scientifiques, les règles et

normes de la recherche sociologique.

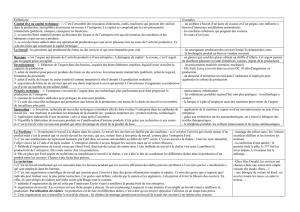

3.1.1. Les enjeux idéologiques..

Les enjeux

Légitimité

Illégitimité

Reproduction

Argument dynastique,

« autorité de l’éternel hier »

(Weber)

Tendance à la biologisation

Privilège, fatalité, condamnation,

inertie, tendance à la dégénérescence,

injustice

Fluidité

Méritocratie, égalité des

chances, dé mocratie

Désordre, déchéance (pour ceux qui

descendent), anomie.

Pourquoi idéologique ?

L’idéologie est une vision du monde, non neutre, déformée par le jeu des intérêts des acteurs

sociaux. C’est une vision du monde à la fois partagée et mise au service d’une cause.

Partagée : c’est elle qui définit la validité et la légitimité d’un « champ » au sens de Pierre

Bourdieu (espace social qui structure les rapports de force entre agents, enjeu de luttes pour le

monopole de la domination légitime). « Tous les agents engagés dans un champ ont donc en

commun un certain nombre d’intérêts fondamentaux » (Lallement, 1993). C’est ainsi que P.

Bourdieu explique par exemple la domination masculine, qui ne serait pas possible si les

schèmes de perception des dominants n’étaient pas aussi ceux des dominés. (Bourdieu 1998).

Au service d’une cause : car au-delà de ces schèmes partagés, chaque champ est dominé par

un groupe d’agents qui impose sa vision légitime du monde afin d’assurer sa reproduction en

tant que groupe dominant.

Les rapports entre la science et l’idéologie sont ambigus. D’une certaine manière, toute

représentation sociale est idéologique. Elle vient donc s’interposer entre le chercheur et son

objet. (Durkheim, 1894). Mais si elle est un obstacle, on peut considérer aussi qu’ elle en est

une condition : elle peut en être la matrice, dans la mesure où elle impulse et guide le

chercheur au moins à ses débuts, quitte à ce que la recherche l’invalide ensuite. Elle n’est

donc un obstacle qu’en fin de parcours, lorsqu’elle cesse d’être une intuition pour commander

les conclusions.

Analyser la mobilité sociale, c’est accepter une vision du monde au sein de laquelle les

déplacements des acteurs sociaux d’une position sociale à une autre à travers les générations

constitue un niveau pertinent d’information pour saisir la réalité sociale dans son ensemble.

10

C’est, à travers l’analyse, valoriser ce phénomène particulier, le hisser à un niveau où il puisse

être reconnu en le reconnaissant soi-même digne d’intérêt. C’est lui donner un sens, une

orientation, un objectif voire un idéal pour toute la société.

A l’inverse, lui dénier toute valeur explicative fondamentale c’est le renvoyer à la dimension

personnelle, accidentelle, arbitraire, de choix individuels non représentatifs ou au contraire de

phénomènes économiques que les groupes sociaux ne peuvent que subir. Tout en

reconnaissant la réalité des transformations de la structure sociale au sein de laquelle évoluent

les acteurs sociaux, c’est lui conférer un caractère inévitable, presque accidentel, une « rançon

du progrès », mais en aucun cas un idéal qui serve de guide légitime aux stratégies des

acteurs.

Nous examinerons ici successivement les conditions culturelles qui ont fait qu’en France en

particulier la sociologie de la mobilité sociale a longtemps été un objet sociologique non

pertinent (Cuin, 1993) (1.1.) puis à l’inverse les conditions historiques particulières qui ont

fait de celle-ci aux Etats-Unis un trait de civilisation distinctif. (1.2.).

3.1.1.1 La mobilité sociale comme objet sociologiquement non pertinent.

La France, longtemps considéré comme un pays de « classes immobiles » ou faiblement

mobiles, fut à la fois la terre d’élection d’un républicanisme conservateur et d’un marxisme

figé.

3.1.1.1.1 La France, pays de « la barrière et du niveau ».

De l’ancien Régime à la Révolution.

Le passage de la Monarchie à la République est couramment présenté comme un changement

de régime de la mobilité sociale, la stratification sociale passant d’un principe d’états à celui

de classes. Dans un système d’états tel qu’il existait avant 1789, les frontières entre strates,

sans être totalement imperméables, étaient difficilement poreuses. Soulignons que

l’Aristocratie n’était pas seule à constituer un état: la bourgeoisie marchande et pré-

industrielle constituait également un groupe social fermé aux individus originaires d’autres

groupes de ce qui constituait le « Tiers Etat », ou partie non noble de la société. Les

monopoles familiaux sur une profession étaient autant de rentes de situation qui constituaient

un obstacle au développement économique du Royaume. Turgot, ministre du Roi, tenta par

l’Edit de février 1776, soit 13 ans AVANT la révolution, d’abolir les corporations. Ce texte

prépare explicitement les conditions juridiques d’une mobilité professionnelle : « Il sera libre

à toutes les personnes de quelque qualité et condition qu’elles soient(…) d’embrasser et

d’exercer (…) tout commerce et telle profession (….) que bon leur semblera… » (soubiran-

Paillet 1998).

Preuve de l’enracinement de la bourgeoisie dans le système politique d’alors, de

l’entremêlement des intérêts d’une partie de la noblesse et de la bourgeoisie, cette tentative de

réforme, pourtant appelée de leurs vœux par Diderot, Rousseau et les physiocrates, échoua. Il

fallut attendre les Décrets d’Allarde et la Loi Le Chapelier, pris sur fond de revendications

salariales des ouvriers charpentiers et imprimeurs, pour que l’interdiction des corporations fut

effective. Avec la fin des monopoles traditionnels put apparaître une bourgeoisie nouvelle à

l’origine de la Révolution industrielle, en même temps qu’étaient interdites jusqu’en 1884 les

coalitions ouvrières.

Les frontières culturelles entre classes.

Quelles traces demeurent dans la culture française de ce quasi-système de castes ? Une

nouvelle bourgeoisie à peine formée, Edmont Goblot (1925) date très précisément de 1835

l’établissement entre celle-ci et les autres classes d’une « barrière » et d’un « niveau ». La

11

« barrière », c’est ce qui sépare, et que la richesse ne suffit pas à franchir. Le « niveau », c’est

ce qui unifie une classe au-delà de ses différences internes de fortune et d’occupation, qui

repose sur la mode, les bonnes manières, l’éducation.

La barrière entre les classes, dont l’existence n’est pas inscrite en droit, n’est pas aisément

franchissable pour autant. Il faut en plus d’avoir accédé à un certain niveau de fortune, y être

accueilli, or cet accueil ne peut être que collectif : une épouse sans bonnes manières, une

fratrie qui déroge, sont autant de repoussoirs qui font stigmatiser le promu en « parvenu ». La

bourgeoisie n’était pas seule à établir cette barrière. Cet héritage fut largement partagé

socialement et politiquement au moins jusqu’à la troisième République.

La mobilité sociale ne faisait pas l’objet d’une valorisation collective. La petite bourgeoisie

assignait à ses enfants des ambitions bornées par la sécurité et le prestige des professions :

durant la Troisième République, la fonction publique et les professions libérales. L’ambition

sociale répondait à des normes contraignantes : elle devait être progressive, s’étendre sur

plusieurs générations, transiter par la réussite scolaire. Le succès par l’argent était peu

considéré. (Cuin 1993)

La classe ouvrière était souvent victime récente d’une descension sociale, le passage du statut

de paysan à celui d’ouvrier. Elle garde jusqu’à aujourd’hui la nostalgie d’un passé rural,

d’autonomie et d’autoproduction. Elle savait les portes de l’ascension sociale fermée pour

défaut de patrimoine. La perspective d’ascension qui lui était présentée par les instituteurs

était austère, passait par le travail et l’épargne. L’éthique prolétarienne, entretenue par

l’anarcho-syndicalisme, valorisait le « refus de parvenir » et ne voyait dans la mobilité sociale

« qu’un piège idéologique tendu par la bourgeoisie pour désamorcer les luttes sociales ».

(Terrail, 1984). Toute promotion sociale ne pouvait être que collective ; toute promotion

individuelle suspecte de trahison.

Ainsi se rejoignaient, pour des raisons différentes, des visions du monde assignant à chaque

groupe social et aux individus les composant une position durable dans l’espace social. Les

représentations communément admises par les chercheurs trouvaient chacune leur expression

théorique. Nous n’exposerons pas ici le paradigme des chercheurs, qui fera l’objet de la partie

suivante ; nous montrerons ici en quoi ceux-ci sont redevables de parti pris, de positions

héritées qui s’imposent par la force de leur évidence.

3.1.1.1.2 Durkheim, ou la peur d’un changement trop rapide comme source d’anomie.

L’idéologie républicaine propre aux classes intermédiaires d’une promotion lente,

individuelle et passant par la valorisation des titres scolaires trouva son expression théorique

avec Emile Durkheim.

Le moindre des paradoxes de la part d’un pourfendeur des représentations sociales

s’interposant entre l’objet et le chercheur est d’y succomber lui-même. Mais la proclamation

d’une position épistémologique ne constitue sans doute pas une garantie suffisante. A la

différence de son rival Gabriel Tarde, qui ne fit en l’occurrence qu’énoncer un programme de

recherche possible, Durkheim et son école (Sauf Paul Lapie, pour des raisons sans doute liées

à sa position dans l’appareil scolaire d’Etat) ne prêta pas d’attention à cette problématique.

Durkheim, s’il ne se fait pas le théoricien de la mobilité sociale, a une bonne raison pour cela :

héritier d’une tradition de l’ordre, fut-il républicain, le changement lui fait peur. Les

commentaires de Bernard Dantier (2003) à propos de la conception du suicide anomique

12

selon Durkheim pourraient tout aussi bien s’appliquer à la mobilité : « la société ne peut

s’organiser…. sans imposer une sélection pour ses fonctions, limites imposées qui, étant objet

de déférence et de soumission de la part de l’individu, permettent à chaque individu

d’harmoniser ses attentes à la mesure de sa condition sociale, de se satisfaire de cette

condition en bornant ses besoins aux ressources de celle-ci et en considérant cette condition

comme juste pour lui-même ».

Il cite alors Durkheim tel qu’il décrit les situations d’anomie, dans un passage du Suicide tout

particulièrement approprié à notre sujet: « On ne sait plus ce qui est possible et ce qui ne l’est

pas, ce qui est juste et ce qui est injuste, quelles sont les revendications et les espérances

légitimes, quelles sont celles qui passent la mesure. Par suite, il n’est rien à quoi on ne

prétende. [Souligné par moi-JF]. Pour peu que cet ébranlement soit profond, il atteint même

les principes qui président à la répartition des citoyens entre les différents emplois. (…) Ainsi

les appétits n’étant plus contenus par une opinion désorientée ne savent plus où sont les

bornes devant lesquelles ils doivent s’arrêter ». (Durkheim 1897 Livre 2, Chapitre V, section

II§ 15).

Sans être niée, la possibilité de promotion pour les uns, les risques de déclassement pour les

autres, ne constituaient pour la société française et sa sociologie une réalité sociale ni

significative, ni souhaitable. Elle risquait en effet , si elle se réalisait, d’engendrer davantage

de maux que de biens pour la société et ses individus. Ce que résument ainsi Alain

Desrosières et Laurent Thévenot :

« On craignait aussi parfois les effets néfastes de scolarités ou d’ascensions sociales qui, en

éloignant du milieu d’enfance, risquaient de produire des individus aigris, parce que coupés

à la fois de leurs origines et de leur nouveau milieu. »(Desrosières,Thévenot 1992)

L’écart entre les attentes suscitées par l’école et le niveau de diplôme obtenu, et l’incapacité

de la société à satisfaire ces attentes par défaut de places disponibles étaient présentés comme

l’explication de l’engagement révolutionnaire.

Cette position pouvait-elle être tenue après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’en pleines

« Trente Glorieuses » il apparaissait évident que, la France s’enrichissant, les conditions de

vie allaient être meilleures et davantage de places plus élevées offertes aux enfants des classes

populaires ?

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

1

/

46

100%