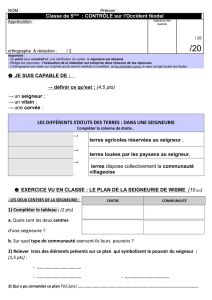

Histoire Saint-Valli.. - Société historique de Bellechasse

Brève histoire de Saint-Michel et de Saint-Vallier

Seigneurie, Paroisse et Village,

Du 17e au 20e siècle

Archives nationales du Canada, c. 2401. « L’installation des premiers colons »

Préambule

Arrivé depuis peu à Saint-Michel-de-Bellechasse l’auteur, par cet article, cherche à situer

l’histoire de Saint-Vallier et de Saint-Michel dans le contexte plus large de l’Histoire du

Canada. Il se promène dans l’espace et dans le temps et essaie de se faire une idée de la

trace qui a mené les gens d’ici jusqu’ici à partir des écrits de ceux et celles qui avant lui

on étudié l’ancêtre dans son milieu de vie. Grâce à eux il a réussi à identifier clairement

certaines balises qui rendent ses randonnées beaucoup plus signifiantes et réconfortantes

pour l’esprit vagabond qu’est le sien, en quête perpétuelle d’identité structurante.

La seigneurie La Durantaye et son seigneur

Maintenant Québécois établis comme citoyens municipaux dans la MRC de Bellechasse,

les résidents du territoire de Saint-Vallier et de Saint-Michel entrent dans l’histoire du

Canada comme colons-agriculteurs à la française dans la seigneurie d’Olivier Morel de

La Durantaye en 1672. Pendant 47 ans, de 1672 à 1720, ils partagent le même destin :

une seule seigneurie qui recouvre au moment de sa concession le territoire des deux

municipalités actuelles. Pendant 35 ans, de 1678 à 1713, ils partagent également une

même paroisse qui au fil des années s’appellera Saint-Michel de 1678 à 1693, Saint-

Laurent de 1693 à 1698 et Saint-Michel-de-La-Durantaye de 1698 à 1720, moment où

elle prendra le nom de Saint-Michel à nouveau, en même temps que la seigneurie.

1672 est une année importante pour l’occupation du territoire. Près de 50 seigneuries sont

concédées par Jean-Talon dont celles de Vincennes, Beaumont et La Durantaye.

Noble de Bretagne, Olivier Morel de La Durantaye arrive en Nouvelle-France avec le

régiment Carignan-Salières en 1665. Haut gradé de l'armée française, il fait plusieurs

incursions en territoire iroquois pour imposer la paix au sud du Lac Champlain. Il est

commandant du fort Michillimakinak dans la région des Grands Lacs au confluent des

lacs Michigan, Supérieur et Huron. Il est aussi homme d'affaires, fait le commerce de la

fourrure, du poisson et du bois de mâture, est membre du Conseil souverain et bien sûr

seigneur de La Durantaye. C'est Jean Talon, intendant du roi français Louis XIV, qui lui

concède la seigneurie. Elle mesure alors trois lieues de large (14,4 kilomètres), parallèle

au fleuve entre Berthier et Beaumont, par deux lieues de profond (9,6 kilomètres).

Plaine agricole de Saint-Vallier

Du coureur de bois nomade au colon-agriculteur sédentaire

Il est important ici de distinguer l’agriculteur du coureur de bois. Avant de s’établir en

Nouvelle-France et de s’installer sur une terre pour élever une famille, en Bellechasse ou

ailleurs, nos ancêtres français âgés dans la vingtaine sont épris de liberté. Pouvant gagner

leur vie à courir les bois, ils ont rapidement fréquenté l’Indien et aimé l’Indienne

appréciant de l’un et de l’autre une façon nouvelle de vivre les choses. Privés de tout en

France par le seul fait d’être né de parents paysans ou de citadins ordinaires, ils sont en

Europe maintenus sans espoir d’en sortir dans la misère et la pauvreté depuis des siècles

et des générations par les gens de l’Église et de l’État d’avant la Révolution qui

s’accaparent toutes les richesses du pays même s’ils ne représentent qu’un maigre 2% de

la population. Déterminés à vivre autre chose, nos ancêtres Français trouvent ici

l’abondance et l’immense satisfaction d’y avoir accès en toute liberté par la seule force de

leur travail, encouragés en cela aussi bien par l’État et le Privé qui veulent avant toute

chose structurer le très lucratif commerce de la fourrure que par l’Église qui veut

convertir.

Depuis Champlain, Hébert et Couillard, l’agriculture prend donc une bonne centaine

d’années à s’organiser. Avant d’exploiter une terre, nos ancêtres ont d’abord vu du pays.

Avant de se fixer, ils ont voyagé : pour se rendre jusqu’ici bien sûr en traversant l’Océan,

mais aussi pour explorer le pays et en vivre grâce au commerce. Ils sont fascinés par les

grands espaces boisés parsemés de lacs et de rivières et par une nature restée sauvage à

perte de vue. Jeunes et célibataires, arrivés de France avec peu de moyens, mais

beaucoup d’énergie, ils voient dans ce commerce des fourrures une excellente occasion

d’amasser de l’argent avant de s’établir.

Quand Jacques Cartier débarque au Canada en 1534, l’État français n’a pas les moyens

de financer la colonisation. Il confie donc cette tâche aux Compagnies marchandes qui,

en échange d’un monopole sur le commerce, doivent à même leur profit installer des

colons à l’intérieur de seigneuries qu’elles se doivent également de concéder. À quelques

exceptions près, ce sera un échec faute d’encadrement et de volonté réelle de peupler le

territoire. Les Compagnies concèdent une cinquantaine de seigneuries, mais ils ne font

rien pour inciter les seigneurs à en favoriser l’exploitation. Ce qui les intéresse ce sont les

relations commerciales avec les Autochtones, la mise en place de leur réseau d’échange

par l’intégration de celui-ci à celui déjà bien structuré de l’Indien et l’installation de

garnisons à l’intérieur de forts pour contrôler les voies de circulation des fourrures qui à

elles seules pendant les deux cents ans du régime français permettent d’amasser des

fortunes. Le Canada n’a pas d’or à piller comme l’Amérique du Sud et ses Incas, mais

grâce à l’Indien du nord il a le castor et autres fourrures. Jusqu’à 20,000 peaux de castor

par année sont expédiées en Europe au plus fort du commerce.

Ce n’est qu’en 1663 que l’État français réagit à la nécessité de peupler le territoire. Il

retire alors la responsabilité de la colonisation seigneuriale aux Compagnies marchandes

en créant, pour s’en occuper, une structure administrative royale : Gouverneur, Intendant

et Conseil souverain composé des élites religieuses, militaires et marchandes. Il oblige

ceux qui se sont vu concéder des seigneuries à la construction d’un manoir pour qu’eux-

mêmes ou leur représentant puissent les habiter. Obligation leur est également faite, sous

peine de perdre leur seigneurie, de peupler le territoire en recrutant et concédant

gratuitement des terres aux colons qui le veulent et de mettre à leur disposition un moulin

pour moudre les grains. En contrepartie, par l’intermédiaire des seigneurs, l’État oblige

les colons à défricher, habiter et cultiver leur terre s’ils veulent en conserver l’usage. On

veut éviter que les terres servent uniquement de territoire de chasse et de pêche comme ça

se produit souvent sous le système des Compagnies plus intéressées à mousser le

commerce de la fourrure que l’agriculture et l’élevage. Un colon coûte plus cher à la

Compagnie et rapporte moins qu’un coureur de bois.

Le commerce de la fourrure se poursuit donc hors seigneurie en territoire indien, du Golf

Saint-Laurent au Golf du Mexique en passant par les Grands Lacs et la Louisiane ce qui

commande des alliances et des relations particulièrement amicales avec les Autochtones

pour la bonne marche de l’économie marchande des pelleteries durant tout le Régime

français. Traitant d’abord avec les Hurons-Wendats qui, habiles commerçants,servent

d’intermédiaire entre Français et Algonquiens jusqu’à la destruction de la Huronie par les

Iroquois en 1645, événement qui forcera les survivants à s’installer à Loretteville, la

France réussit ensuite à créer directement des alliances avec la majorité des tribus

amérindiennes ce qui lui permet, avec très peu de gens originaires de la mère patrie, de

constituer un véritable empire malgré la vive opposition des Anglo-Américains de dix

fois supérieurs en nombre, mais confinés au 17e siècle entre les Appalaches et la côte

Atlantique autour des seules villes de Boston, Albany, New York et Jameston. Sans la

collaboration et le bon vouloir des Indiens amis, nos ancêtres n’auraient jamais pu

s’implanter en Canada. Beaucoup de forces vives étant nécessaires pour constituer un tel

empire, les Français et Canadiens, en nombre nettement insuffisant, vont s’allier l’Indien.

La paix pour développer le pays devient dès lors une stratégie rentable. Au lieu de miser

sur la force brute, la confrontation, les déportations de populations ou les mises en

réserve, les Français privilégient la négociation d’ alliances et la cohabitation en

partageant le territoire avec la société d’accueil. Impitoyables à l’égard des Anglais leurs

ennemis héréditaires, ils seront pacifiques et pacifiant avec les Amérindiens. La

diplomatie et le respect seront toujours au rendez-vous et l’attitude colonialiste, arrogante

et méprisante du conquérant qu’on remarquait chez Jacques Cartier sera complètement

absente chez Champlain et ses successeurs.

« La descente des rapides », par Frances Anne Hopkins (ANC)

C’est le commerce basé sur ces alliances à l’échelle du continent qui est responsable du

métissage, culturel, mais aussi sanguin, entre les deux mondes : Européen et Amérindien.

C’est lui qui contribue à faire du Français né ici un Canadien. Partout autour des Grands

Lacs et tout au long du Mississippi jusqu’en Louisiane entre les Appalaches et les

Rocheuses, dans ce qu’on appellera plus tard les grandes plaines de l’Ouest canadien et

du Far West américaines, on trouve des coureurs de bois francophones. Une soixantaine

de forts et de missions sont établis sur l’ensemble des terres explorées par les Canadiens.

Certains de ces forts sont de simples relais, mais d’autres sont de véritables forteresses à

l’intérieur desquelles sont construits de petits hameaux avec plusieurs maisons pour le

commandant et les administrateurs, pour les officiers, pour les soldats, les marchands, les

travailleurs de la fourrure, le chirurgien, le forgeron, l’armurier, etc. D’autres bâtiments

sont également réservés à l’entreposage des marchandises de traite et des fourrures. À

Détroit, fondé par l’administrateur français Cadillac, on cultive même la terre à

l’extérieur du fort. D’autres peuplements en seigneurie seront également organisés dont

celui de la Nouvelle-Orléans sur les rives du Mississippi et celui du lac Champlain. Le

territoire actuel d’une trentaine d’états américains est alors soumis à l’influence française.

Quand les Anglais s’emparent graduellement de la Nouvelle-France ou du Canada entre

1713 et 1763 l’Amérique du Nord est française, c’est-à-dire canadienne pour les trois

quarts.

Français + Amérindien = Canadien

Au début du 18e siècle et même fin 17e, en 1685, les habitants nés en Amérique sont plus

nombreux que les immigrants européens. Au fil des ans et de leur nouvelle façon de

vivre, ils s’identifient davantage au Canada qu’à la France. Ce sont les premiers

Canadiens « pure laine », les premiers « de-souche », les premiers « né-natif », les

premiers métissés culturels (Européens-Indiens), les premiers Français nés ici qui, au

contacte de l’Indien, forment en s’enracinant un nouveau peuple de langue française

concentré aujourd’hui à l’intérieur des frontières du Québec moderne, mais aussi dispersé

dans la francophonie à la grandeur de l’Amérique du Nord, plus ou moins assimilé

maintenant à la culture anglo-saxonne tant canadienne qu’étatsunienne.

Même dans les seigneuries, le Français d’origine emprunte à l’Indien un savoir

indispensable à sa survie en terre d’Amérique: fourrure, cuir, canot, mocassin, raquette,

traîne sauvage, récolte de l’eau d’érable, remède contre les maladies d’ici, culture du

maïs, fascine pour la pêche, tressage des ceintures fléchées et de la babiche, séchage du

poisson, boucanage de la viande, caveau à légume, techniques de chasse et de trappe, etc.

Le climat, plus rude qu’en France, exige a lui seul pour s’y adapter, un changement dans

la façon de vivre du Français. Il doit pour espérer survivre adopter les manières

amérindiennes tant pour l’agriculteur qui souvent a fréquenté l’Indien avant d’être

cultivateur que pour le coureur de bois qui lui s’intègre encore plus à la culture d’accueil

que le colon puisqu’il vit chez l’Indien, apprend la langue, épouse l’Indienne et avec elle

fait des enfants, encouragé en cela par les communautés autochtones qui voient d’un bon

œil cette intégration des Français à leur culture. Les enfants, métissés ou non, étant pris

en charge par la communauté, la femme amérindienne dispose librement de son corps et

peut se donner à qui elle veut en toute liberté. Elle peut même sans problème avoir

plusieurs hommes, car si l’enfant est toujours souhaité et désiré,le couple n’est pas la base

de leur société, pas plus que la possession exclusive ne fait partie de leurs valeurs. Le

partage des richesses, biens et personnes a pour eux bien meilleur goût. Pour un millier

de jeunes Français coureur de bois on n’hésite pas à parler d’assimilation à la culture

d’accueil. Avec les années ils deviennent Indiens. Ceux-là ne reviendront jamais à la

civilisation qui les a vus naître et seront appelés Indiens blancs. Même pour les autres,

ceux qui voyagent entre les Pays d’en haut et la Vallée du Saint-Laurent qu’on évalue

entre 10 et 12 milles tout au long du régime français, ceux qui s’adapteront sans

s’assimiler et qui un jour abandonneront le bois pour venir vivre définitivement en

seigneurie, les alliances sexuelles deviennent une condition presque nécessaire aux

échanges commerciaux.

Contrairement aux Anglais qui beaucoup plus nombreux et sédentaires abattent une

quantité considérable d’arbres sur leur territoire pour s’installer en village et bousculer les

Abénaquis les Malécites et les Micmacs qui s’y trouvent en Acadie et sur la côte

Atlantique, les coureurs de bois canadiens moins nombreux et nomades n’effraient pas

l’Indien à l’ouest des Appalaches. Hors des villes et seigneuries ils n’ont nul besoin pour

la bonne marche du commerce de s’emparer ou de posséder le territoire amérindien. Il

leur suffit de le partager. Même en seigneurie, à la campagne, les villages sont interdits

aux fils et filles de cultivateurs ou aux citadins qui voudraient y venir. Contrairement aux

religieux qui nient la spiritualité amérindienne en voulant leur imposer le catholicisme,

les coureurs de bois canadiens ne sont pas menaçants. Ils sont simplement perçus par eux

comme des membres d’une autre tribu à laquelle on peut s’associer et faire commerce.

Même si le commerce est inégal puisque l’Indien n’amasse pas de capital, ne connaît pas

le profit et ne fait pas fortune, les coureurs de bois apportent à l’Indien des biens de

nature à augmenter sensiblement sa qualité de vie : le fer pour les chaudrons, la hache, le

couteau et le clou, le fusil pour la chasse et la guerre, le textile pour les couvertures et les

vêtements, les parures et l’eau de vie pour la beauté, la détente et la fête. Si on ne regarde

que la valeur d’usage des marchandises échangées, le commerce est équitable. L’Indien

apprend rapidement la valeur de ses fourrures et il demande davantage en échange au fil

des ans.

Guillaume Couture, interprète chez les Indiens. Dessein tiré de Guillaume Couture,

premier colon de Pointe-Lévy (Lauzon) de Joseph-Edmond Roy,Lévis, Mercier et

Cie,1884, p. 6a.

Pour le paysan immigrant, surtaxé et exploité par l’élite dirigeante de son pays d’origine

en France, la liberté d’action et de pensée dont il jouit en Amérique et qui lui donne accès

aux richesses du pays, constitue une force d’attraction majeure qui l’incite à s’installer en

Canada, même comme cultivateur. Une fois installé, l’habitant canadien a une qualité de

vie supérieure au paysan français. Le système seigneurial bien que féodal est beaucoup

moins contraignant ici qu’en France. Tant qu’elle sert l’agriculture et l’élevage, la

seigneurie canadienne n’est rien d’autre qu’une structure d’entraide. Même pour le

citadin d’origine, l’acquisition d’une terre productive a beaucoup d’attraits puisqu’elle

permet l’autosubsistance à court terme en même temps que la possibilité de se constituer

un patrimoine à long terme. Les ressources sont abondantes et encore une fois l’habitant

y a accès. Le droit de chasse et pêche par exemple n’est plus réservé aux seigneurs

comme en France et l’ensemble des cens et redevances de toutes sortes que l’agriculteur

doit verser au seigneur correspond à seulement 10% de son revenu. Libre de gérer la terre

à sa manière avec une perspective d’avenir pour lui, sa femme et ses enfants, le Canadien,

par le seul fait de se sentir utile et en contrôle développe le sentiment de fierté nécessaire

pour bâtir un nouveau pays en terre d’Amérique. La liberté, le travail rémunérateur, la

réussite, l’entraide, le divertissement, et la coexistence pacifique sont ici possibles.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

1

/

36

100%