John Maynard Keynes (1883-1946) et les keynésiens

John Maynard Keynes (1883-1946) et les keynésiens

1883 : mort de Marx

Ouvrages principaux :

Essai sur la réforme monétaire (1923)

Traité sur la monnaie (1930)

Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie (1836)

Biographie de Keynes :

Nul économiste n’a sans doute davantage influencé la pensée économique contemporaine

que John Maynard Keynes.

Il reçoit, à l’université de Cambridge l’enseignement de Marshall et de Pigou

(néoclassiques).

En 1911, il est nommé directeur de l’Economic Journal.

Pendant la guerre, il entre à la Trésorerie, où il est chargé de veiller sur les finances

britanniques d’outre-mer.

Il représente le ministère des Finances à la conférence de la paix qui se tient à Paris, une

fois les hostilités terminées. En désaccord avec Lloyd George, il démissionne trois jours avant

la signature du traité de paix et expose ses vues dans un livre retentissant,

Les Conséquences économiques de la paix (The Economic Consequences of the Peace, 1919),

où il montre l’impossibilité pratique du transfert des sommes importantes exigées de

l’Allemagne au titre des réparations.

Dans son Essai sur la réforme monétaire (A Tract on Monetary Reform, 1923), il

déclare, étant pratiquement seul à défendre ce point de vue, que la Grande-Bretagne ne devrait

pas revenir au système d’étalon-or d’avant guerre, thèse qu’il continue à défendre dans Les

Conséquences économiques de M. Churchill (The Economic Consequences of Mr. Churchill,

1925) : où il montre que le retour à l’étalon-or conduirait à une surévaluation de la monnaie et

à un important chômage.

La rupture totale avec les idées de Marshall se fait lors de la publication du Traité sur

la monnaie (A Treatise on Money, 1930), ouvrage dans lequel, en abordant la question des

rapports de l’épargne et de l’investissement, celle de la déflation, du chômage et du cycle, se

prépare l’intégration de la théorie monétaire et de la théorie générale.

L’intégration totale se réalise dans La Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de

la monnaie (The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936).

La notoriété acquise vaut à Keynes d’être conseiller financier de la Couronne, gouverneur de

la Banque d’Angleterre, ce qui le conduit, dans Comment payer la guerre (How to Pay for the

War, 1940), à proposer des solutions neuves aux problèmes financiers internes qui devaient

résulter de la guerre. Keynes dirige, lors de la Conférence de Bretton Woods, la délégation

britannique qui négocie les accords de prêt-bail, puis participe en 1944 à la constitution de la

Banque mondiale et du Fonds monétaire international.

Selon Mark Blaug « La science économique serait inimaginable sans Keynes. »

On parle de révolution keynésienne.

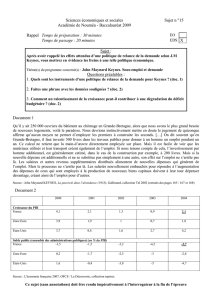

1. En quoi consiste la révolution keynésienne ?

Le raisonnement à partir des agrégats

Il est à l’origine de la macroéconomie moderne.

Keynes a réduit l’économie à 3 marchés principaux :

- Marché des biens

- Marché des titres

- Marché du travail

On ne part plus du calcul rationnel des individus mais de grandes masses (Production,

Revenu, Demande) qui interagissent les unes par rapport aux autres à travers la circulation de

flux.

L’objectif de la science économique est de rendre la circulation la plus fluide possible.

Production Revenus

Dépenses

Pour Keynes, cette efficacité dépend essentiellement

- Des fuites au circuit, la principale étant l’épargne

- Des stimulations que l’on donne au circuit (fonction d’I (investissement))

Les comportements d’épargne et d’I dépendent des consommateurs.

Rôle important des anticipations.

Lois psychologiques du consommateur :

- La S croît quand le R augmente

- Des taux d’intérêt faibles stimulent l’I de même que l’augmentation des profits escomptés

Le raisonnement ex-post : l’équilibre S-I est toujours réalisé (que ce soit ex-ante ou ex-post)

en raison de la dynamique de l’économie.

Si la S > à l’I, les entrepreneurs vont anticiper une baisse de la D - récession

Si la S se réduit, les perspectives de croissance s’améliorent - reprise du cycle d’expansion.

Chaque phase du cycle engendre la phase qui lui succède.

L’expansion engendre une hausse de l’S, qui lui est fatale.

Chaque marché influence les autres marchés.

Le marché des biens détermine le niveau de production.

Le marché de la monnaie influe sur l’I et la D.

Le niveau de l’emploi dépend de la production, mais en même temps influe sur elle.

schéma keynésien de M. Stewart :

revenu des familles * propension à consommer = niveau de C

niveau de la D

demande de monnaie globale

taux d’intérêt

offre de monnaie niveau

des niveau de la P

situation des I I

+ rendement

perspectives de l’économie escomptés des I niveau de l’emploi

Le raisonnement à court terme

« À long terme, nous sommes tous morts. »

Hypothèse d’un environnement stable, sans modification structurelle économique,

démographique, technique, sociale ou institutionnelle.

La Théorie générale vise à répondre à un problème d’urgence (crise des 30’s) et réaction qu’il

faut avoir face aux déséquilibres. Elle vise à comprendre les blocages de l’économie et à

trouver des solutions d’urgences (ex : relances = utilisation de facteurs (capacités) de P

inutilisés (main d’œuvre et K) dans un environnement structurel qui n’a pas bougé).

Inconvénient : portée dynamique de l’analyse keynésienne est réduite, notamment pour

comprendre les changements structurels de long terme.

L’analyse de court terme justifie et autorise pour Keynes l’intervention des pouvoirs publics.

Ex : réduction du décalage entre S et I.

Les politiques budgétaires et monétaires visent à renverser les prévisions pessimistes des

entrepreneurs et donc à réduire rapidement les déséquilibres = leur donner des perspectives de

profit nouvelles, à court terme

Keynes compare l’efficacité marginale du capital au taux d’intérêt

Les politiques budgétaires, de grands travaux, d’I de l’Etat sous forme d’infrastructures ont

pour but de diffuser du pouvoir d’achat dans l’économie, de redistribuer des revenus.

Le raisonnement par les quantités

Keynes raisonne en termes de quantité et non pas en terme de prix.

Pour lui, les prix et en particulier les salaires ne résultent pas d’une situation d’équilibre ou de

déséquilibre.

Les salaires résultent le plus souvent d’un rapport de force entre le patronat et les syndicats,

créé par les négociations salariales entre eux.

Le salaire n’est donc pas un prix, c’est un revenu négocié (dans des négociations collectives).

Le niveau de l’emploi pour Keynes ne résulte pas de l’évolution du coût de la main d’œuvre

mais des prévisions des entrepreneurs, optimistes ou pessimistes, en ce qui concerne la D.

Ce sont les quantités qui déterminent les décisions des agents économiques ; c’est le cas pour

la monnaie : le taux d’intérêt est déterminé par les quantités de monnaie en circulation.

2. Rôle des théories keynésiennes dans la régulation économique

Ce qui fait le succès de l’analyse de Keynes, ce fut sa capacité à la reconstruction après la

guerre puis une croissance équilibrée s’échappe au cycle de l’économie, sa capacité

d’adaptation face aux critiques auxquelles elle a été confrontée.

La théorie de Keynes s’est trouvée bien adaptée aux circonstances : crise 30’s, croissance

stable.

Dans les années 20, Keynes s’était opposé aux économistes classiques qui avaient une vision

cyclique de l’économie. Pour eux, les variations du niveau de l’épargne ne modifient pas, les

variables économiques ni le niveau de l’emploi (elles ne modifient les règles fondamentales

de la régulation économique).

Pour les classiques, il y a dans la régulation économique, une substitution constante d’un

élément à un autre, par ex, C à I et vice-versa.

Pour Keynes, ce qui explique les difficultés de l’économie britannique dans les 30’s est

l’insuffisance de la D effective : elle explique la hausse du chômage et la difficulté à faire

diminuer le taux de chômage, qui à cette époque était en moyenne de 10 %.

Keynes trouve une explication monétaire : volonté des pouvoirs publics de renouer avec la

parité-or de la livre, qui a eu pour conséquence de faire pression à la baisse sur les salaires

pour redresser la balance commerciale, et la stricte politique d’équilibre budgétaire.

L’analyse de Keynes marche aussi pour les Etats-Unis (crise des 30’s) où s’est produit un

recul massif des I, qui s’explique par la formidable poussée du taux d’I : 1919 : 16% du

revenu national, et 1927 : 22% du revenu national

Pour Keynes, explication = effet combiné de l’accélérateur et du multiplicateur (inversé en

période de crise).

Entre 1928 et 1932, alors que la baisse du revenu national américain est d’1/3, baisse de l’I

américain est de 3/4.

Analyse repose aussi sur les politiques contradictoires menées dans ces 2 pays.

Dans les 1ers temps de la crise en GB, stricte politique budgétaire (dogme de l’équilibre pour

les néoclassiques) + hausse des impôts - montée du chômage.

Aux Etats-Unis, New Deal => nouvelle donne théorique

=> nouvelle redistribution = nouveau partage de la valeur ajoutée

Roosevelt : hausse des salaires pour relancer la C + politique de grands travaux et déficit

budgétaire important : 1935-1946, déficit annuel de 4,5 milliards de $.

Pour les keynésiens, ce programme n’est pas suffisant. En 1937 : taux de chômage = 14 % (19

% en 1938)

Seul pays qui connaît un redressement rapide : Allemagne, avec le programme lancé par

Schacht et la création de 6 M d’emplois en 4 ans.

La théorie keynésienne deviendra un instrument essentiel de la régulation économique dans

l’après-guerre. Elle vise à mettre en place des politiques contra cycliques, chargées d’assurer

une croissance stable.

« Il faut faire durer le boom. » => mise en place de tous les instruments macroéconomiques,

notamment la comptabilité nationale en France.

3. Aura et crise de la théorie keynésienne

Keynes, même s’il est mort en 1946, a eu le temps de participer aux négociations de Bretton

Woods (il s’opposait à White).

À côté de l’école keynésienne, différentes formes de keynésianismes, mais qui résistent mal

aux critiques de la nouvelle macroéconomie classique des 60’s-70’s

- synthèse néoclassique

Vigueur de la théorie keynésienne s’étend dans le cadre de l’équilibre néoclassique et aux

modèles économétriques, qui sont enrichis (fonctions de comportement moins simplistes que

par le passé)

ex : fonctions de consommation qui incluent certains principes, ou fonctions d’I qui ont été

améliorées.

En France, Modèle Metric dans la CN intègre une interprétation de l’évolution économique

qui prend en compte le jeu des taux d’intérêt et des taux de change.

- théorie du déséquilibre

Malinvaud : distinction chômage néoclassique (coût du L trop élevé) et chômage keynésien

(insuffisance de la D)

Crise de l’économie keynésienne résultant de la contre-révolution menée par le courant

monétariste.

Friedman reproche aux théories keynésiennes de sous-estimer le rôle de la monnaie et les

décalages des réactions des agents aux politiques économiques

Lucas : théorie des anticipations rationnelle.

Les politiques économies keynésiennes doivent leur résultat essentiellement à leur effet de

surprise. S’il y a accoutumance, il y a anticipation.

On reproche aussi le développement trop important des structures étatiques et l’élévation des

prélèvements obligatoires. Courbe de Laffer (voir « Courbe de Laffer, 1 » dans Universalis)

4. Quel renouveau pour l’analyse keynésienne ?

Crise dans 70’s => remise en cause de la courbe de Phillips, stagflation

Mais les effets négatifs des politiques libérales se sont fait sentir dans les 80’s-90’s

(désinflation compétitive) + théorème de Schmidt

Mais renouveau du keynésianisme dans un cadre plus large que celui de l’économie

nationale : à partir de 70’s, ouverture internationale

Modèle keynésien assez bien adapté à un modèle d’économie fermé

Tentatives des keynésiens pour donner des bases plus larges aux politiques économiques

keynésiennes : enjeu du grand Marché unique de 1993

Le keynésianisme se retrouve dans des tentatives de plan Marshall pour le Tiers-monde +

réduction de la dette des PED

Toutefois un certain nombre de mécanismes keynésiens continuent de fonctionner (État

providence, redistribution, …) constituent un frein à la crise (permettent d’éviter une

dépression trop forte)

Envolée des taux d’intérêts dans 80’s et limitation du crédit ont fortement pénalisé I et

emploi.

Revendication d’un certain « néoprotectionnisme » qui s’appuie sur l’analyse des

comportements des pays industrialisés en matière de taxation et freins aux échanges (normes

techniques par exemple).

Jean Marcel Jeanneney soutient l’idée d’une politique homogène qui ne soit pas contrariée par

la contrainte extérieure qui suppose l’idée d’un protectionnisme organisé à l’échelle

européenne.

Joseph Stiglitz : « Les nouveaux économistes keynésiens pensent qu'il est pratiquement

impossible de concevoir des normes fixes dans une économie en évolution rapide. »

1

/

5

100%