Génétique Formelle

Génétique Formelle

Génétique formelle : transmission de caractères.

Génétique moléculaire : structure et fonction des gènes.

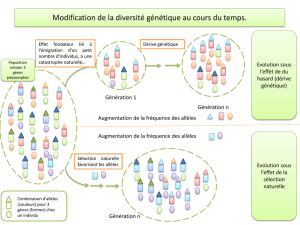

Génétique des populations : comportement des gènes au sein d’une population.

Quelle est l’origine de la variabilité au sein d’une espèce ?

- Brassage aléatoire des chromosomes à la méiose = recombinaison interchromosomique.

- Recombinaison intrachromosomique.

- Mutations (ponctuelles, insertions, délétions).

- Gènes « sauteurs » = éléments génétiques mobiles.

Phénotype - génotype

A) Phénotype

Le caractère phénotypique concerne les aspects morphologiques (couleur des yeux),

biologiques (maladie), biochimiques (présence ou non d’enzymes) et moléculaires

(polymorphisme au niveau de l’ADN). Ils existent chez les micro-organismes (virus,

champignons, bactéries), les plantes et les animaux (dont l’homme).

B) Génotype

Les caractères phénotypiques d’un individu sont transmis fidèlement au cours des

générations. Le support de l’information génétique est l’ADN. L’ADN contenu dans les

cellules constitue le génome. Les 1014 cellules de l’homme adulte contiennent toutes le même

génome mais il y a une expression différentielle des gènes (développement embryonnaire

et/ou au sein de l’organe) permettant d’avoir des cellules différenciées. Le génome est

subdivisé en chromosomes (ADN + protéines), le chromosome portant les gènes qui sont les

sous unités fonctionnelles.

Génotype = jeu complet des gènes hérités d’un individu.

E. coli

Levure

Maïs

Homme

Nombre de génome

1 (haploïde)

1 (haploïde)

4 (tétraploïde)

2 (diploïde)

Nombre de chromosomes

1

16

10

23

Taille du génome

4700 Kb

13500 Kb

2,5.106 Kb

3.106 Kb

Nombre de gènes

4000

6000

ND

40 000

Maïs, trèfle sont des plantes plus robustes car elles ont plus de copies du génome, elles sont

tétraploïdes. Il y a des exceptions comme l’âne (31 chromosomes différents), le poulet (39

pour 1,2 106 Kb).

Les allèles :

Un organisme haploïde comme une levure n’a qu’un seul jeu de chromosomes, donc un seul

allèle qui s’exprime nécessairement. Dans un organisme diploïde on a 2 allèles par cellule,

pour un tétraploïde on aura 4 allèles par cellule…

Une famille multi allélique typique est celle du groupe sanguin (A – B – O).

A IA B IB O i

C) Du génotype au phénotype

1) Comment le génotype contrôle-t-il le phénotype ?

30 000 à 40 000 gènes codent pour plus de 100 000 protéines. En fait ceci est possible grâce à

l’épissage des introns (structure en mosaïque exon / intron). Un gène sera à l’origine de

plusieurs protéines différentes, selon l’assemblage des exons. 90% de l’ADN est non codant.

Cas de l’anémie falciforme :

Un gène à différents allèles en est responsable : hb A normal,

codant pour la protéine Hb A. hb S muté codant pour la protéine Hb

S. Cette mutation consiste en un remplacement d’un glutamate

(GAG) par une valine (GTG) et a pour conséquence une forme

anormale de l’hémoglobine.

Une modification moléculaire minime de l’ADN a donc remplacé

Hb A par Hb S, qui est falciforme et ceci va provoquer une

destruction rapide des globules rouges, des désordres circulatoires

et des accumulations de cellules falciformes dans la rate.

Cas du syndrome de Lesch-Nyhan :

Une mutation dans le gène de l’hprt codant pour l’hypoxanthine guanine phosphoribosyl

transférase (synthèse de bases A et G) augmente la concentration en acide urique dans les

urines chez le nouveau-né. A 10-12 mois il devient irritable et a un développement musculaire

anormal. A l’enfance il y a dégénérescence du système nerveux, avec automutilations (dents,

lèvres…), puis mort à l’adolescence.

Ce sont des maladies monogéniques, ne touchant qu’un seul gène.

2) Interaction avec l’environnement

Le génotype est différent du phénotype. Un bon exemple est celui d’une plante : génotype

identique, mais phénotype différent si elle est arrosée ou pas. Des études sur des jumeaux ont

cependant fait remarquer que dans des conditions différentes ils avaient un comportement

identique (attention cependant à certaines recherches douteuses…). L’envirronement induit

l’expression différentielle des gènes.

Exemple chez Drosophila melanogaster (mouche du vinaigre) : les facettes des yeux peuvent

être liés à trois génotypes différents à 25°C :

- sauvage WT taille = 1 (unité arbitraire)

- infrabar taille = 0,25

- ultrabar taille = 0,1

On remarque que selon la température, la taille des facettes varie, et à 15°C les deux

mutations ont le même phénotype :

D) Applications de la génétique

Biotechnologies et génie génétique : insuline, hormone de croissance, vaccin…

L’insuline de bœuf utilisée chez l’homme pose certains problèmes, et on utilise de l’insuline

produite par des bactéries. Sanofi Toulouse utilise des hormones de croissance pour traiter les

enfants, extraites de l’hypophyse de cadavres humains, mais il y a eu des problèmes avec des

maladies injectées (Kreutzfeld Jacob)…

On peut améliorer des espèces végétales et animales par croisement (sélection) ou par

transgenèse (plantes résistantes à un pathogène ou à un herbicide, clonages, bœuf, porc,

mouton…).

Des applications médicales sont aussi intéressantes : diagnostic prénatal, thérapie génique

(enfants bulles traités ainsi, mais problème avec apparition de leucémies, déficience

immunitaire).

Il existe aussi des applications judiciaires (cf séries télé…) : empreintes génétiques,

recherche de paternité, criminel…

Il y a un intérêt fondamental bien entendu.

Anecdote : en 2003 des poules ayant des dents ont été produites…

L’analyse Mendélienne

Gregor Mendel, en 1865, propose la théorie particulaire de l’hérédité. Ce moine étudiait les

petits pois qui avaient l’avantage d’être auto fécondables, avec croisements possibles si on

sélectionne et dépose les anthères mâles. Le temps de génération est très court. Mendel avait

des notions quantitatives de statistiques et a donc remarqué rapidement les proportions qu’il y

avait dans la descendance…

Il a étudié 7 couples de caractères :

Graine jaune / verte lisse / ridée

Gousse jaune / verte renflée / étroite

Plant géant / plant nain fleur terminale / fleur axillaire tégument gris / blanc

I) Monohybridisme : variétés différant par un seul caractère

Une lignée pure est une population dont les individus donnent des descendants identiques à

eux-mêmes en ce qui concerne le caractère considéré.

On fait un croisement de lignées pures jaune x vert : c’est la génération parentale P ou F0.

On obtient des individus de génération filiale F1 uniquement jaunes, donnant une génération

filiale F2 composée de ¾ de jaunes et ¼ de verts.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

1

/

23

100%