Doc. 1 - Le développement durable est-il

Les enjeux écologiques de la croissance

Doc. 1 - Le développement durable est-il soutenable ?

Le deuxième Sommet de la Terre à Johannesburg ne produira sans doute guère plus d'effet que le

premier (à Rio en 1992) si les bonnes intentions ne sont pas davantage relayées par une réelle volon-

té politique. Telle est l'essence du scepticisme dominant. Si le processus engagé à Rio n'a pas entraî-

né un vrai recul de la pauvreté et de la pollution, il a au moins contribué à faire du développement

durable un nouveau paradigme en passe de s'imposer comme une dimension incontournable de tout

programme politique moderne.

En fait, il ne nous manquerait plus à présent que des responsables politiques à la hauteur de l'enjeu.

Le fond du problème est peut-être exactement inverse : ce n'est pas la volonté politique qui fait défaut,

mais une vision politique. Nous ne disposons pas encore d'un modèle de développement durable

politiquement soutenable. Alors, des volontés politiques bien réelles s'emparent d'un concept à la

mode pour légitimer des politiques économiques somme toute conformes aux aspirations dominantes.

Pour les gouvernements du Nord, il s'agit le plus souvent de faire durer le développement, et pour les

élites du Sud, il s'agit de rattraper un retard de développement. Aussi, nombre d'écologistes et d'éco-

nomistes hétérodoxes considèrent le nouveau paradigme comme insoutenable, parce qu'il ne renonce

en rien au culte de la croissance marchande.

Au Nord, l'écologie n'est pas une aspiration collective, mais une contrainte politique imposée progres-

sivement depuis les années 70. La montée d'une culture post-matérialiste, encore minoritaire, a en-

gendré des partis Verts qui contraignent les partis de gouvernement à verdir leurs programmes. Mais

ce phénomène affecte surtout des partis sociaux-démocrates et socialistes européens acquis au culte

néokeynésien de la croissance et de plus en plus convaincus des vertus d'une économie de marché.

Dans ce contexte, l'environnement est juste une variable contraignante qui augmente le coût social de

fonctionnement d'un système voué à la croissance infinie des produits marchands. L'immense majori-

té des Européens persiste à assimiler le progrès social à la croissance équitable de la consommation

marchande. Et c'est bien ce développement-là que nous souhaiterions rendre durable, en trouvant

des parades aux menaces environnementales.

Un développement insoutenable

Or, cette conception du développement durable n'est pas soutenable. Dès les années 70, les travaux

de Nicholas Georgescu-Roegen et de René Passet , notamment, ont montré que la logique de crois-

sance infinie propre au capitalisme était physiquement insoutenable. Tant que notre mode de vie re-

pose sur la consommation d'un capital non reproductible, il n'est, par définition, pas reproductible in-

définiment. Depuis les années 90, des préoccupations nouvelles se sont ajoutées à la menace d'un

inéluctable épuisement des ressources : les problèmes de santé publique associés à la pollution, le

trou dans la couche d'ozone, l'effet de serre et le changement climatique. La crainte majeure semble

désormais moins de manquer de ressources que d'être au contraire, encore en mesure d'en con-

sommer assez pour rendre la planète invivable.

Pour l'écologie radicale, le seul moyen de combattre cette funeste perspective consiste à bouleverser

nos modes de vie et notre système économique, afin de mettre un terme rapide à la destruction du

patrimoine naturel. Nicholas Georgescu-Roegen montre qu'il ne suffit pas de renoncer à la croissance.

En effet, le simple maintien de notre niveau de vie actuel pérenniserait des prélèvements considé-

rables dans notre patrimoine, au détriment des perspectives de survie des générations futures :

" Chaque fois que nous produisons une voiture, nous le faisons au prix d'une baisse du nombre de

vies à venir ". Ainsi, la croissance zéro ne ferait que retarder les catastrophes ; seule la " décrois-

sance " permettrait de retrouver un mode de vie soutenable.

Une autre excellente raison de prôner la décroissance, au moins dans les pays du Nord, réside dans

l'impératif de développement des pays du Sud. Dans un monde où les 20 % d'habitants du Nord con-

somment 80 % des ressources mondiales, l'engagement du Sud dans un mouvement mondial pour le

développement durable est politiquement insoutenable s'il ne consiste pas à redistribuer la consom-

mation des ressources à son profit. François Schneider propose un calcul grossier, mais très éclairant

sur ce qui est ici en jeu. Si, pour rétablir la justice à l'horizon 2050, nous devions offrir une consomma-

tion par habitant partout équivalente à celle qui prévaut aujourd'hui au Nord, et en supposant que ce

dernier se contente du niveau actuel, il nous faudrait disposer d'un espace naturel équivalent à douze

planètes ! Le seul scénario autorisant l'égalité mondiale à un niveau soutenable impliquerait un dou-

blement de la consommation dans les pays du tiers monde et sa décroissance annuelle de 5 % dans

les pays industrialisés pendant quarante-huit ans !

Une autre écologie radicale

On peut certes discuter ces estimations, mais cela ne changera rien au problème. Quand bien même

la décroissance nécessaire pour " libérer " les ressources nécessaires au développement du Sud

serait de cinq à dix fois inférieure à ce qu'indiquent les chiffres de Schneider, une décroissance serait

politiquement impossible et socialement inacceptable. Quand on considère les problèmes sociaux

insolubles auxquels nous sommes confrontés dès que la croissance est seulement ralentie, il est évi-

dent qu'un recul annuel permanent de la production de 1 % ou même de 0,5 % engendrerait un véri-

table chaos social. Seules des dictatures effroyables pourraient l'imposer avant de s'orienter rapide-

ment vers une autre solution : le génocide des pauvres. Après tout, s'il nous faut deux ou trois pla-

nètes pour rendre notre mode de vie soutenable, il " suffirait " de diviser la population mondiale dans

les mêmes proportions !

Si l'on estime que notre culture relativement démocratique nous interdit d'envisager une telle perspec-

tive, il faut se rendre à l'évidence qu'elle nous interdit aussi de promouvoir la décroissance que l'éco-

logie radicale nous présente comme une nécessité vitale. La seule issue à cette impasse est de re-

chercher non pas la décroissance, mais une autre croissance qui substitue progressivement la con-

sommation de services immatériels et de matière recyclée aux biens dont la fabrication détruit le pa-

trimoine naturel. Une voiture fabriquée avec les matériaux d'une ancienne voiture et consommant de

l'électricité solaire ou éolienne n'est pas produite " au prix d'une baisse du nombre de vies à venir ".

Il est heureusement une autre écologie radicale, incarnée par exemple par Lester Brown, qui dessine

les contours d'une " éco-économie ". Cette dernière suggère une révolution mentale : loin de considé-

rer l'environnement comme une donnée contraignante à intégrer dans le système économique, elle

envisage l'économie comme un outil de production d'un meilleur environnement. Cette économie fon-

dée sur le recyclage des énergies propres et l'essor des services, pourrait à la fois assurer le plein-

emploi et le progrès du niveau de vie. Certes, elle implique une autre conception du niveau de vie, qui

renonce notamment à l'accumulation indéfinie de biens matériels. Mais si cette mutation culturelle est

tout sauf triviale, elle est déjà en cours pour une partie des populations du Nord et elle sera plus aisée

pour les trois quarts de l'humanité dont le niveau de vie repose déjà essentiellement sur des biens

relationnels et non sur des consommations matérielles.

On peut exiger d'une société d'autant plus d'efforts qu'ils sont tendus vers une perspective de progrès.

A l'inverse, agiter le spectre de catastrophes à venir peut être d'autant plus contre-productif qu'elles

paraissent inéluctables. Quand on interrogeait Théodore Monod sur l'avenir de l'humanité, il répondait

que l'espèce humaine pourrait être remplacée par les descendants des céphalopodes marins ! Mais

se projeter ainsi dans le long terme est le meilleur moyen de justifier l'immobilisme : à quoi bon s'échi-

ner à sauver une terre promise aux pieuvres et aux calamars du futur ? Alors, ce n'est pas à nous

faire peur que les écologistes doivent s'employer de toute urgence, mais à nous faire envie.

Jacques Généreux - Alternatives économiques septembre 2002

Doc. 2 - Croissance : Attali contre Attali

A la veille de la table ronde du Grenelle de l'environnement et dix jours après que la commission pour

la libération de la croissance, que préside Jacques Attali, a rendu ses premières propositions, les ob-

jectifs de chacune de ces démarches paraissent antinomiques. L'un des groupes de préparation (nº 6)

du Grenelle juge nécessaire « une réorientation profonde de nos modes de production et de consom-

mation, du fait de l'ampleur et de la gravité des déséquilibres écologiques actuels ». La commission

Attali vise une croissance de 5 % sans évoquer le problème environnemental posé par une activité

économique intense.

Le cœur de cette apparente contradiction repose dans la notion même de croissance, utilisée quoti-

diennement par les décideurs politiques et économiques comme si elle ne posait pas problème. Pour-

tant, à l'heure où la crise écologique est manifeste et suscite une large discussion dans le cadre du

Grenelle de l'environnement, le concept de croissance est devenu un instrument très inadapté pour

guider l'action collective.

Étrangement, c'est Jacques Attali lui-même qui, dans un texte paru en 1973, posait bien le problème

qu'il semble avoir oublié. Il avait alors publié, dans le no 52 de La Nef (une revue de réflexion, dispa-

rue depuis, et animée alors par Lucie Faure, l'épouse de l'homme politique Edgar Faure), un article

intitulé « Vers quelle théorie économique de la croissance ? » Le jeune économiste - il avait alors 30

ans - expliquait combien le rapport du Club de Rome, The Limits of Growth (les limites de la crois-

sance), était un livre « prudent ». Il soulignait ensuite les principaux écueils de la notion de croissance.

Les modèles de croissance sont « incapables d'analyser les relations entre la croissance et le bien-

être », écrivait-il. Cette remarque a ensuite été confirmée par de nombreuses études montrant que la

croissance du PIB n'entraîne pas une augmentation de la satisfaction des individus, comme le synthé-

tise l'OCDE dans son Panorama de la société publié en 2006.

M. Attali attaquait ensuite l'indicateur même dont la croissance mesure l'augmentation, le PIB (produit

intérieur brut - on parlait alors plutôt du PNB - produit national brut) : « Les grandeurs de la comptabili-

té nationale conduisent à mesurer la croissance par un indicateur unique, le PNB, dont il est devenu

banal aujourd'hui de souligner l'inadéquation. » Cette remarque reste si juste que le groupe no 6 re-

commande d' « élaborer des indicateurs agrégés de développement durable tels que le PIB vert,

l'empreinte écologique ou le capital public naturel ».

En effet, aujourd'hui comme en 1973, le PIB ne mesure pas l'impact de l'activité économique sur l'en-

vironnement. Par exemple, observe l'économiste Jean-Charles Hourcade, directeur du Cired (Centre

international de recherche sur l'environnement et le développement), « la croissance du PIB peut aus-

si enregistrer comme un surcroît de richesse l'activité engendrée par la réparation de ce qui a été

dégradé vingt ans auparavant. C'est la croissance shadok ! »

Troisième argument du jeune Attali, la croissance permet de masquer les inégalités de revenu. Si le

gâteau augmente un peu pour ceux d'en bas, ils sont moins tentés de remettre en cause la part que

s'allouent ceux d'en haut. « Il est un mythe savamment entretenu par les économistes libéraux, selon

lequel la croissance réduit l'inégalité, écrivait M. Attali. Cet argument permettant de reporter à «plus

tard» toute revendication redistributive est une escroquerie intellectuelle sans fondement. » En 2007,

la remarque prend d'autant plus de poids que l'inégalité est beaucoup plus grande qu'en 1973, comme

l'ont montré de nombreux travaux, comme ceux de Thomas Piketty et d'Emmanuel Saez.

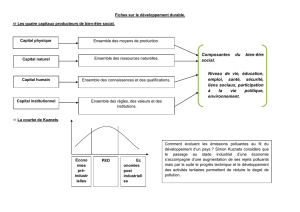

Un phénomène nouveau est apparu depuis les années 1970, que ne pouvait percevoir le jeune Attali,

mais qui aggrave encore le cas de la croissance du PIB telle qu'elle est usuellement perçue : malgré

le progrès technologique, elle ne réduit pas l'impact de l'économie sur l'environnement. Dans les an-

nées 1990, les économistes néolibéraux ont suggéré, dans une théorie appelée la « courbe de Kuz-

nets », qu'à partir d'un certain niveau de richesse, la pollution générée par une économie diminuait.

En fait, comme le souligne Olivia Montel-Dumont dans une étude parue dans Les Cahiers français

(mars-avril 2007, La Documentation française), « les données empiriques ne valident pas de façon

tranchée » cette thèse. Le bilan est même franchement négatif si l'on considère que la dégradation de

l'environnement affecte en retour le niveau de la production, comme le fait valoir le rapport de l'éco-

nomiste Nicholas Stern sur les effets économiques du changement climatique.

Une façon concrète d'appréhender ce problème est d'analyser la consommation de matières pre-

mières, d'espace et d'énergie, qui est le meilleur témoin global de l'impact de l'activité économique sur

l'environnement. Plus elle est élevée, plus cet impact est fort. Or, comme le relève l'Institut français de

l'environnement dans son rapport « L'Environnement en France 2006 », la croissance dans les pays

européens ne se traduit pas par une baisse des consommations de ressources ; il n'y a pas de « dé-

couplage » entre ces deux grandeurs, pour reprendre le terme des économistes. Même si notre éco-

nomie est plus efficace (il faut moins de matière pour une même unité de PIB), l'augmentation du PIB

surpasse le progrès de cette efficacité productive. « Peu importe à notre planète que les véhicules ou

les industries soient unitairement plus efficaces, résume Jean-Marc Jancovici dans la revue de l'École

polytechnique, La Jaune et la Rouge (août 2007) : ce qu'elle «voit» c'est la consommation globale

pour ce qui est flux de matière ou d'énergie, ou de rejets. »

Au total, la croissance ne peut être posée comme un objectif en soi : le niveau de la consommation de

matières par l'économie est central. « L'enjeu économique de la politique environnementale n'est pas

de promouvoir une économie désindustrialisée, écrit le groupe nº 6 du Grenelle, mais une économie

plus sobre en carbone, en énergie et en ressources naturelles non renouvelables. »

Sur France Inter, le 16 octobre, M. Attali affirmait : « La meilleure façon de ne pas polluer est de reve-

nir à l'âge de pierre. » Cette réponse caricaturale ne fait pas honneur au débat. Il s'agit au contraire de

définir une économie qui stoppe la dégradation de l'environnement tout en permettant un bien-être

équitablement partagé. Pour ce faire, il convient de réinterroger rigoureusement le concept de crois-

sance et de PIB, comme le faisait bien l'Attali de 1973.

Hervé Kempf - Le Monde 24 octobre 2007

Doc. 3 - Croissance soutenable ou croissance zéro ?

Qu'est-ce que le développement soutenable ? Une croissance qui trouve le moyen de se perpétuer,

ou un développement qui met la biosphère au centre de ses préoccupations et non plus l'homme ?

Répondre à ces questions revient à s'interroger sur les fondements du capitalisme et les valeurs des

sociétés contemporaines.

Alors que le développement soutenable est souvent présenté comme la solution permettant de récon-

cilier les dynamiques économiques, sociales et écologiques, il convient, avant tout, de le considérer

comme un problème. Le rapport Brundtland (1987) le définit comme « un type de développement qui

permet de satisfaire les besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations

futures de satisfaire les leurs ». Pour Jacques Theys, il s'agit là d'un « principe normatif sans norme »

: comment doit-on s'y prendre, en effet, selon quelles modalités, quelles politiques, quels instruments,

pour accroître le bien-être de la population mondiale, lutter contre les inégalités sociales et sauvegar-

der la biosphère ? Les avis divergent et la concurrence est rude pour donner un contenu normatif au

développement soutenable.

Capital humain contre capital naturel

La discipline économique se présente, précisément, comme un discours normatif sur la façon dont on

opère les choix en société. Pour autant, il n'y a pas unanimité parmi les économistes sur le sens à

donner à la problématique du développement soutenable. Pour la théorie économique dominante, les

problèmes d'environnement et de pauvreté ne pourront se résoudre qu'avec plus de croissance. Con-

çu au milieu des années 50 pour répondre aux propositions keynésiennes qui légitimaient une inter-

vention de l'Etat dans le champ de l'économie, le modèle de Solow, légèrement amendé, constitue

l'élément central de la réponse de la théorie néoclassique à la problématique du développement sou-

tenable.

Dans la perspective néoclassique, la soutenabilité signifie la « non-décroissance » dans le temps du

bien-être individuel, lequel peut être mesuré par le niveau d'utilité, le revenu ou la consommation.

Pour que le bien-être économique des générations futures soit équivalent au minimum à celui des

générations présentes, il faut leur transmettre une capacité de production de biens et de services, et

donc un stock de capital intact. Si la quantité totale de capital doit rester constante, il est possible,

selon les néoclassiques, d'envisager des substitutions entre les différentes formes de capital : une

quantité accrue de « capital créé par les hommes » (équipements, connaissances et compétences)

doit pouvoir prendre le relais de quantités moindres de « capital naturel » (ressources naturelles et

services environnementaux). Ainsi, selon Robert Solow, un échange s'opère dans le temps : la géné-

ration présente consomme du capital naturel et, en contrepartie, lègue aux suivantes plus de capaci-

tés de production sous forme d'équipements, de connaissances et de compétences.

Plusieurs hypothèses sont nécessaires pour accréditer ce modèle de « soutenabilité faible ». D'abord,

l'innovation technique doit fournir les solutions autorisant la substitution entre les différentes formes de

capital. Ensuite, un régime d'investissement particulier doit être défini : la règle d'Hartwick stipule que

les rentes procurées par l'exploitation des ressources naturelles épuisables doivent être réinvesties en

capital technique, via un système de taxation ou un fonds d'investissement spécifique. Enfin, bien que

les prix soient absents du modèle de Solow ? celui-ci figure une économie planifiée, un agent unique

décidant seul de l'affectation des ressources ?, les néoclassiques partent de l'hypothèse que l'alloca-

tion des ressources est réalisée par le « marché ». Les valeurs des différentes formes de capital doi-

vent être déterminées par des prix. D'où la nécessité d'intégrer à la sphère marchande les ressources

naturelles et les pollutions qui, au départ, lui sont extérieures.

Le dernier avatar de la croissance économique

A côté de ces modèles très abstraits, les néoclassiques entendent montrer que la poursuite de la

croissance va effectivement dans le sens de la protection de l'environnement. Gene Grossman et Alan

Krueger ont ainsi cherché à établir une corrélation entre le revenu par habitant et certains indicateurs

de pollution de l'air et de l'eau dans plusieurs pays. Leurs résultats montrent que les émissions pol-

luantes croissent en fonction du revenu moyen jusqu'à une certaine limite puis décroissent, traçant

ainsi une courbe en U inversé, que l'on désigne parfois comme une courbe de Kuznets environne-

mentale, du nom de l'économiste qui, dans les années 50, avait tenté d'établir une relation similaire

entre la croissance du revenu par tête et les inégalités sociales. L'explication fournie par les auteurs

est que, dans les prémices du développement, il y a peu d'émissions polluantes du fait de la faiblesse

de la production. Puis, les débuts mal maîtrisés de l'industrialisation provoquent un surcroît de pollu-

tion. Enfin, les moyens financiers dégagés, le poids croissant des services et la préférence croissante

des individus pour la qualité de la vie à mesure que leur revenu augmente permettent de réduire les

pollutions. Ainsi, l'enrichissement apporté par la croissance contribuerait à ménager l'environnement.

On retrouve dans cette thèse la théorie développée en son temps par Walt W. Rostow qui résume

l'histoire des sociétés humaines à cinq stades de développement. Une fois le « décollage » effectué,

celles-ci connaissent une croissance autoentretenue (self-sustaining growth) qui modifie la structure

de l'économie. A mesure que le progrès technique se diffuse, des industries nouvelles prennent le

relais des anciennes et fournissent aux capitaux de nouveaux débouchés. La démonstration de G.

Grossman et A. Krueger est novatrice dans le fait que, contrairement à W.W. Rostow qui, guerre

froide oblige, doutait de l'avenir des sociétés avancées de son temps, elle leur confère un destin plus

enthousiasmant. Le développement soutenable ne désignerait-il pas, en paraphrasant W.W. Rostow,

la sixième étape de la croissance ? C'est bien ce que semblent croire la Banque mondiale et le Pro-

gramme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) qui ont repris cet argument dans leurs rap-

ports publiés en 1992.

Le problème, comme en conviennent G. Grossman et A. Krueger, est que cette relation en U inversé

ne peut être généralisée. Elle ne vaut que pour certains polluants qui ont des impacts locaux à court

terme et non, par exemple, pour les rejets de CO2 ou la production des déchets ménagers qui crois-

sent avec le revenu par tête. De plus, quand elle est établie, cette relation n'est pas mécanique. C'est

parce que des politiques publiques sont menées que l'on peut enregistrer des résultats encourageants

dans la lutte contre les pollutions. Enfin, il ne faut pas oublier que les réductions d'émissions obser-

vées peuvent être compensées par d'autres augmentations, les industries les plus polluantes pouvant

être transférées sous des latitudes où la réglementation est moins contraignante.

Le point de vue de l'économie écologique

Un deuxième ensemble de travaux met l'accent sur les dommages écologiques induits par la dyna-

mique cumulative. La volonté de prendre en compte la spécificité de phénomènes irréductibles à la

logique marchande commande cette perspective de recherche qui, depuis une vingtaine d'années,

s'est institutionnalisée sous le terme d'« économie écologique ». Celle-ci s'est traduite par un appel,

régulièrement réitéré depuis le XIXe siècle, à l'ouverture de l'économie aux sciences de la nature afin

de déterminer des limites écologiques à l'activité économique.

Du fait de leur caractère potentiellement épuisable, la soutenabilité a toujours été un élément central

de l'économie des ressources naturelles renouvelables. Une des sources de l'idée de développement

soutenable se trouve ainsi dans les modèles de foresterie, élaborés à partir du XVIIIe siècle, et de

gestion des pêches, qui ont connu leur essor depuis les années 60. La ressource biologique y est

considérée comme une sorte de capital naturel dont il importe d'optimiser la gestion dans le long

terme. L'objectif à atteindre dans ces modèles bioéconomiques est le « rendement soutenable maxi-

mal », c'est-à-dire la consommation maximale de ressources qui peut être indéfiniment réalisée à

partir du stock de ressources existant. Le problème est que la rationalité économique individuelle, qui

vise la recherche du profit maximal dans le temps le plus court, entre en contradiction avec la logique

écologique et le rythme de reproduction des ressources naturelles. Ce point avancé de longue date

par les économistes, même libéraux, légitime une intervention de l'Etat et des règles de gestion parti-

culières.

Depuis vingt ans, cette réflexion sur la gestion des ressources naturelles a pris un tour nouveau avec

la reconnaissance des problèmes globaux d'environnement. Mais, en l'état des connaissances, on est

encore loin de donner un contenu opérationnel à une bioéconomie globale. Tout au plus peut-on édic-

ter des principes entendus, selon Herman Daly, comme des règles minimales de prudence. Primo, les

taux d'exploitation des ressources naturelles renouvelables ne doivent pas dépasser leurs taux de

régénération. Secundo, les taux d'émission des déchets doivent être égaux aux capacités d'assimila-

tion et de recyclage des milieux dans lesquels ces déchets sont rejetés. Tertio, l'exploitation des res-

sources naturelles non renouvelables doit se faire à un rythme égal à celui de leur substitution par des

ressources renouvelables. A l'opposé de la position défendue par les économistes néoclassiques, on

trouve là l'idée d'une complémentarité entre le capital naturel et les autres facteurs de production. Ce

modèle de soutenabilité forte repose sur la nécessité de maintenir, dans le temps, un stock de capital

naturel critique dont les générations futures ne sauraient se passer.

Si ce principe est simple, sa traduction concrète est loin de l'être. La première difficulté consiste à

identifier et mesurer les différentes composantes de ce capital naturel critique. Nous avons affaire à

de nombreux éléments, différents par leurs caractéristiques écologiques, les jeux d'acteurs qui les

concernent et les modalités de régulation existantes. Qu'est-ce qui est essentiel et pertinent pour les

générations futures dans cet ensemble ? Une seconde difficulté est d'appliquer à chacun de ces élé-

ments une « gestion normative sous contrainte », en instituant trois niveaux de normes encadrant

l'activité économique. Cela revient à déterminer d'abord des limites quantitatives à l'exploitation des

6

6

7

7

1

/

7

100%