la leçon sur les spectres

PHYSIQUE.

LECON N° 4 : LES SPECTRES.

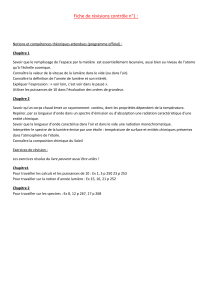

I] LES SPECTRES D’EMISSION.

1°) Les spectres continus.

Tout corps solide porté à haute température émet de la lumière. La décomposition par un prisme de cette lumière montre que

le spectre obtenu est continu car il contient toutes les radiations d’une plage de longueur d’onde (dégradé dans les couleurs,

pas de coupures).

Le domaine de longueurs d’onde de ces radiations dépend de la température du corps car la couleur d’une source lumineuse

thermique dépend de sa température. On constate qu’au plus la température est élevée, plus le rayonnement s’enrichit en

radiations de courtes longueurs d’onde, c’est à dire de radiations violettes.

Le spectre de la lumière émise par un solide porté à haute température est appelé spectre d’émission.

Exemples :

Un filament de tungstène d’une lampe à incandescence traversé par un courant d’intensité variable.

La combustion d’un morceau de charbon.

2°) Les spectres de raies.

Dans certaines conditions, les gaz comme les solides, émettent de la lumière quand ils sont portés à haute température. Pourtant,

l’analyse à l’aide d’un prisme de la lumière émise par ces gaz montre cette fois que le spectre est discontinu car constitué de

raies de lumières bien séparées les unes des autres. Ces radiations correspondent à des longueurs d’onde qui dépendent de la

composition chimique du gaz porté à haute température.

3°) Le spectre de flamme.

Le chauffage à haute température (plus de 1500°C) d’un corps permet de produire un gaz d’atomes ou d’ions monoatomiques. Ce

gaz existe au sein d’une flamme et les atomes ou les ions le constituant émettent de la lumière dont le spectre, appelé spectre

de flamme est constitué de raies.

Comme précédemment, les longueurs d’onde correspondant aux radiations émises sont caractéristiques de la nature chimique des

atomes ou des ions présents dans la flamme.

II] LES SPECTRES D’ABSORPTION.

1°) Définition générale.

Lors du passage de la lumière blanche à travers un milieu solide, liquide ou gazeux, certaines plages de radiations

initialement présentes sont absorbées. Le spectre de la lumière colorée obtenue présente des bandes d’absorption.

On dit que le spectre obtenu est un spectre d’absorption.

2°) Cas des solides et des liquides.

Tout corps transparent absorbe une partie de la lumière qui le traverse. Seul le vide permet la propagation de la lumière sans

aucune absorption. Les radiations absorbées dépendent de la nature du milieu traversé.

3°) Cas des gaz.

Un atome ou un ion en phase gazeuse ne peut absorber que les radiations qu’il est capable d’émettre. Par conséquent, les

longueurs d’onde de ces radiations sont caractéristiques de la nature chimique de cet atome ou de cet ion.

Les radiations qu’un atome ou un ion peut émettre constituent sa signature.

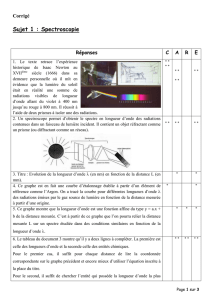

4°) Comparaison.

On vient de voir que, les ions monoatomiques en phase gazeuse absorbent des radiations. Par contre, les ions responsables de la

couleur d’une solution absorbent des bandes de lumière.

III] APPLICATION A L’ASTROPHYSIQUE.

Introduction :

Nos connaissances sur la structure des étoiles proviennent uniquement de l’analyse du rayonnement que nous en recevons.

1°) Composition chimique d’une étoile.

Le spectre d’émission continu de la lumière solaire entrecoupé de raies d’absorption permet de connaître la composition

chimique de l’enveloppe gazeuse du soleil (photosphère).

2°) Couleur des étoiles.

La couleur d’une étoile traduit sa température. En effet, les étoiles bleues sont les plus chaudes, les rouges, les moins chaudes et

les jaunes de température intermédiaire.

3°) Limite de cet étude.

Certains rayonnement en provenance du cosmos étant absorbés par l’enveloppe terrestre, il paraît judicieux de faire les

observations depuis des satellites artificiels (Hubble).

1

/

1

100%