Réponses aux problèmes d`intégration en génétique

Réponses aux questions d'intégration – Génétique

1. En lien avec la structure moléculaire de l'ADN, expliquez comment différents

allèles peuvent être apparus pour un gène qui n'existait qu'en une seule version au

départ.

Réponse. Une mutation sur le brin codant de l'ADN due à des agents mutagènes

(rayonnements ou produits chimiques) ou à une erreur non corrigée lors de la réplication

peut survenir. Il peut s'agir par exemple d'une substitution d'un nucléotide entraînant un

faux-sens, ou encore d'une délétion ou d'une addition entraînant un long faux-sens. Dans

le premier cas, un codon est changé sur l'ARNm, tandis que dans le second cas, plusieurs

le sont. Lors de la traduction dans les ribosomes, ces changements de codons entraînent

des changements d'acides aminés, ce qui fait que la séquence primaire des protéines

change. (Voir les pages 346-349 du chapitre 17)

2. Pourquoi les différents allèles d'un gène permettent-ils des variations dans le

phénotype d'un caractère donné? Répondez en établissant un lien avec votre

réponse à la question 1 et en parlant des protéines.

Lors de la traduction dans les ribosomes, les changements de codons dus aux séquences

de nucléotides différant légèrement d'un allèle à l'autre entraînent des changements

d'acides aminés, ce qui fait que la séquence primaire des protéines change. Ceci amène

une modification de la conformation de ces protéines. Ce changement plus ou moins

important de forme entraîne une modification plus ou moins importante de l'efficacité des

protéines.

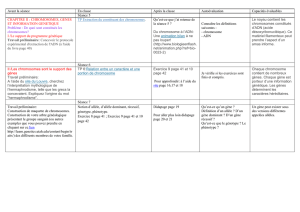

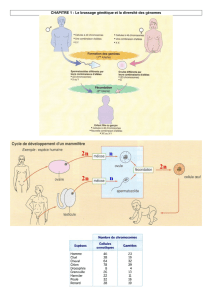

3. Démontrez que les deux lois mendéliennes de l'hérédité trouvent leur fondement

dans la méiose.

Réponse: La loi de ségrégation trouve son fondement dans les événements survenants au

cours de l'anaphase I de la méiose. En effet, durant cette phase, les chromosomes

homologues (où on retrouve les deux copies d'un gène, une copie ayant été héritée de

chaque parent) se déplacent vers des pôles opposés de la cellule et se trouvent par la suite

enfermés dans des cellules différentes. On appelle allèles les différentes formes possibles

d'un gène. Le partage des allèles (soit deux différents chez un hétérozygote, soit deux fois

le même chez un homozygote) entre des gamètes distincts, qui donne son nom à la loi de

ségrégation, se fait donc lors de l'anaphase I.

La loi d'assortiment indépendant des caractères trouve quant à elle son fondement dans

les événements de la métaphase et de l'anaphase I de la méiose. Lors de la méiose I,

l'orientation des chromosomes maternel et paternel de chaque paire de chromosomes

homologues se fait au hasard et est indépendante de l'orientation des autres paires de

chromosomes homologues. Par exemple, pour deux paires de chromosomes homologues,

il se peut que les deux chromosomes paternels se retrouvent dans le même gamète, mais

il se peut aussi que le chromosome paternel d'une paire se retrouve avec le chromosome

maternel de l'autre. (Voir la figure 15.1.)

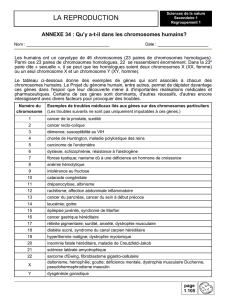

4. Chez l'humain, y a-t-il des gènes qu'on retrouve uniquement chez l'homme? Chez

la femme? Expliquez.

Il existe des gènes qu'on retrouve exclusivement chez l'homme, puisqu'il est le seul à

avoir le chromosome Y. Ce chromosome est complètement différent du X. On n'y

retrouve pas les mêmes gènes (on y retrouve entre autres le gène qui permet la

masculinisation de l'embryon). Par contre, la femme ne possède pas de gènes uniques à

son sexe, puisque l'homme a aussi une copie du X.

5. Démontrez que les aberrations chromosomiques (trisomies, monosomies) trouvent

leur fondement dans les mécanismes de la méiose.

Ces aberrations chromosomiques sont dues à des non-disjonctions (non-séparations) des

chromosomes homologues lors de l'anaphase I de la méiose ou des chromatides sœurs

d'un chromosome lors de l'anaphase II de la méiose. Dans de tels cas, un gamète reçoit

deux copies du même chromosome plutôt qu'une seule, et un autre gamète n'en reçoit

aucune. (Voir la figure 14.13).

6. Est-ce qu'une femme qui est trisomique 21 peut transmettre cette aberration à

son enfant si elle tombe enceinte? Justifiez.

Elle a une chance sur deux de transmettre l'aberration. En effet, lors de l'anaphase de la

méiose I, les paires de chromosomes homologues se séparent. Dans le cas de la trisomie

21, on a plutôt un trio de chromosomes 21. Le troisième chromosome devra accompagner

l'un des deux autres lors de cette anaphase I, ce qui fait que 50% des gamètes auront deux

chromosomes 21 et 50% un seul (gamète normal).

7. Pourquoi, d'après vous, les aneuploïdies des chromosomes sexuels créent moins

de problèmes que les aneuploïdies autosomiques?

Réponse: Il semble que cela soit dû au fait que le chromosome Y porte très peu de gènes

et que les copies supplémentaires du chromosome X sont inactivées sous la forme de

corpuscules de Barr dans les cellules somatiques (comme le 2e X de la femme normale).

(Voir la page 299 du chapitre 15, et la page 302.).

8. À partir de l'exemple de l'albinisme, expliquez comment le type de dominance

(dominance complète, incomplète ou codominance) peut varier pour le même

caractère selon le niveau d'organisation structurale auquel on observe le phénotype.

Pourquoi, au niveau de l'organisme entier, un hétérozygote a-t-il la même

apparence qu'un homozygote dominant?

Au niveau des molécules d'ADN, les deux allèles situés sur les chromosomes

homologues donnent naissance à autant d'ARNm l'un que l'autre lors des transcriptions. à

ce niveau, il y a codominance. Cependant, comme l'allèle récessif code souvent pour une

protéine moins efficace ou pas efficace du tout, le nombre de protéines efficaces

produites par la cellule d'un hétérozygote sera intermédiaire entre ce qu'on retrouve chez

un homozygote récessif et chez un homozygote dominant (parce que seul l'allèle

dominant code pour la protéine efficace). Au niveau biochimique, on retrouve donc une

dominance incomplète. Cependant, il se peut que 50% de protéines efficaces donne la

même apparence, le même phénotype à un hétérozygote qu'à un homozygote dominant

avec 100% de protéines efficaces. On parle alors de dominance complète au niveau de

l'organisme. (Voir la page 273 du chapitre 14).

9. Répondez aux questions 4 et 12 des problèmes de génétique à la fin du chapitre

15.

Réponse à la question 4: Il faut diviser le nombre de recombinants issus de

l'enjambement (158+162) par le nombre total de descendants de types parentaux et

recombinants (721+751+158+162), ce qui donne 17% (la réponse est aussi dans le

solutionnaire à la fin du livre).

Réponse à la question 12: On y va selon le même principe qu'en 4, ce qui donne (49+45)

divisé par (49+45+721+751), ce qui donne 6% (voir à la fin du livre). Pour connaître

l'emplacement relatif des gènes corps noir, ailes vestigiales et yeux pourpres sur ce

chromosome, il faut croiser des drosophiles de phénotype sauvage hétérozygotes avec des

individus homozygotes récessifs aux ailes vestigiales et aux yeux pourpres. Si on obtient

une fréquence de recombinaison d'environ 23% (17 + 6), on a les gènes en position ailes

– corps – yeux. Par contre, si on obtient une fréquence de 11% (17 – 6), on a les gènes en

position ailes- yeux - corps.

10. Expliquez ce que signifient la pléiotropie et l'hérédité polygénique du point de

vue des protéines.

Un gène pléiotrope est un gène qui produit des effets phénotypiques multiples (sur

plusieurs caractères). Comme un gène code pour une protéine, cela veut dire que la

protéine a des rôles multiples dans l'organisme. L'hérédité polygénique est lorsque deux

gènes ou plus exercent un effet cumulatif sur un même caractère phénotypique. Cela veut

dire que plusieurs protéines différentes sont impliquées dans l'expression de ce caractère,

et qu'elles ont des rôles complémentaires.

11. Selon ce que vous savez des caractéristiques du vivant (indice: voir p. 9 du livre),

du fonctionnement des cellules et de la synthèse des protéines, qu'est-ce qui fait que

le milieu puisse avoir une influence sur le phénotype?

Il n'existe pas de réponse unique à cette question. Voici quelques éléments de réponse. La

transcription et la traduction (les deux grandes étapes de la synthèse des protéines) sont

des processus exigeant un apport d'énergie (ATP). L'ATP est produite à partir des

nutriments provenant de l'alimentation chez les humains (un facteur environnemental).

Ces nutriments sont consommés en plus ou moins grande quantité. Chez les plantes, la

lumière solaire est essentielle à la photosynthèse et de là à la croissance de la plante. S'il

y a moins de lumière, il y aura moins d'énergie disponible pour la synthèse de protéines.

En outre, les vivants ont comme caractéristique de réagir aux stimuli de l'environnement.

Par exemple, en présence d'une grande quantité de rayonnement solaire, les cellules de la

peau vont accroître la production de protéines de pigmentation. Les gènes responsables

sont toujours présents, mais leur activité peut varier.

1

/

4

100%