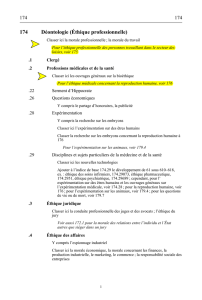

Faut-il imposer des limites à la recherche sur le vivant

1

Faut-il imposer des limites à la recherche sur le vivant ?

[Notions : le vivant, la technique, le devoir]

Introduction :

Sujet relevant de la bioéthique, recherche éthique appliquée aux questions soulevées depuis 1960 par

les progrès spectaculaires de la science biologique.

Ainsi, «Galilée avait rendu le monde disponible à l’homme, 1789 lui avait accordé la majorité politique,

la biologie lui offre la possibilité de maîtriser le vivant »: Dagognet.

De tels progrès n’auraient pu être réalisés sans le développement non moins spectaculaire des

techniques d’exploration des organismes animaux et humains qui nous invite d’emblée à en interroger

les limites : peut-on tout accepter en matière d’expérimentation animale ou humaine ? Sinon,

quelles règles éthiques doivent limiter, encadrer les méthodes d’exploration du vivant ?

En outre, les progrès de la science biologique ont entraîné l’essor de nombreuses techniques

d’intervention ou de manipulation sur le vivant, de multiples innovations technologiques dans le

domaine biomédical (biotechnologies), confrontant l’homme à des problèmes moraux inédits et

extrêmement graves, dont voici quelques exemples :

Les greffes d’organes ou de cellules nerveuses soulèvent, pour le receveur, le problème de son

identité personnelle : ne risque-t-elle pas d’être compromise par l’introduction d’un corps étranger,

«autre »?

Problème renforcé par la nature particulière de la greffe : -cellules nerveuses

«Ce qui est nouveau maintenant, c'est que dans le traitement de certaines maladies, on greffe quelques

cellules nerveuses. Par exemple, dans le traitement de la maladie de Parkinson, des équipes suédoises,

des équipes montpelliéraines en France ont proposé de traiter par la greffe les cellules manquantes.

Alors à ce moment-là, se posent de graves problèmes. A partir de quel nombre de cellules on aura

changé l'individu ? Bon, si c'est 100 cellules, ça va bien. Si c'est des milliards de milliards ? Et je pense à

ce moment-là à un apologue qui est le suivant. Pierre est amoureux de Jeanne. Jeanne a un accident

d'auto. On lui coupe le bras, on greffe un autre bras. Il est toujours amoureux. Jeanne a une maladie des

reins, on lui enlève son rein, on greffe un autre rein. Il est toujours amoureux. Jusqu'à quand ? Et la

réponse classique était :" Tant qu'elle a son cerveau, il est toujours amoureux." Mais si on se met à

greffer cent, mille, un million de cellules -je vous livre le problème -, je vais vous donner tout de suite la

réponse qui m'a été proposée par un des mes amis poètes : "Tu te trompes complètement. Pierre est

toujours amoureux parce qu'il est amoureux de l'image de Jeanne et toutes tes greffes ne changent rien

à son amour" » J. Bernard, L'Evolution de la bioéthique, 1987.

ou –animales (=xénogreffes ; foie de babouin greffé sur un homme).

Pour le donneur, se posent les problèmes de sa responsabilité en cas d’échec de la transplantation

(pouvant même entraîner la mort du receveur), du respect de sa dignité (ne risque-t-il pas de n’être

traité que comme un moyen au service d’intérêts thérapeutiques ?) Que dire en outre du risque de

pénurie d’organes pouvant encourager ou renforcer leur commerce, et même leur trafic ?

Les techniques de reproduction artificielle ou médicalement assistée. Fécondation in vitro, don de

sperme, d’ovule ou d’embryon entraînent de nouveaux rapports de parenté et de filiation (possible

dissociation entre parenté biologique et parenté sociale, problème du droit de l’enfant à connaître

l’identité de son père biologique, …). En outre, que faire des embryons surnuméraires ? Les

géniteurs de ces embryons conservent-ils un lien de parenté avec ceux-ci, et leur consentement est-

il nécessaire pour que l’on en dispose pour les donner, pour les détruire, ou pour les utiliser à des

fins de recherche ? Ceci soulève le problème du statut moral de l’embryon : est-il un être humain à

part entière ?

Les techniques de génie génétique permettant de manipuler l’ADN, visant le contrôle du patrimoine

génétique d’organismes vivants en y insérant des gènes étrangers ou modifiés. Les techniques de

diagnostic prénatal des maladies héréditaires en particulier débouche sur une controverse au sujet

de la normalité et de l’anormalité ouvrant la porte à un avortement sélectif : ne peut-il pas mettre en

cause le droit d’exister des handicapés, des sujets dits «déficients »? C’est alors le spectre de

l’eugénisme qui se profile, notamment dans le désir des parents d’avoir un enfant «parfait ». Du

2

reste, les progrès actuels de la médecine et les nouveaux pouvoirs qu’ils confèrent (le biologiste

transforme ce qui relevait de la fatalité naturelle en pouvoir nouveau) favorisent –au nom de la liberté

individuelle, des désirs ou exigences inhabituels (choix du sexe de l’enfant par exemple) et

pernicieux chez le «public ». Ainsi, un jour prochain on peut craindre que «le médecin ne dira plus

«où avez-vous mal ?» mais «que désirez-vous ?»» (M. Foucault)

Les techniques de prolongation de la vie donnent un sens nouveau au problème de l’euthanasie.

Tous ces exemples, dont la liste n’est nullement exhaustive, révèlent que certaines inquiétudes au sujet

des pouvoirs nouveaux que les biotechnologies rendent possibles sont tout à fait légitimes.

Plus généralement, «le possible n’est pas toujours souhaitable. Si le premier silex taillé a amélioré

la subsistance à l’intérieur de la grotte, il a également permis de tuer le voisin de la grotte d’à-côté. Ainsi

depuis la nuit des temps, ce que l’on a crée peut-être utilisé pour nuire » (Axel Kahn).

Pour autant, la haine du savoir n’est pas justifiée. D’où la nécessité de la réflexion bioéthique située

entre la science sans conscience et l’hostilité à l’égard de la science.

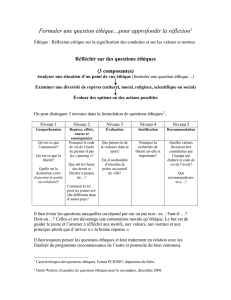

Plus précisément, que peut apporter la philosophie à la bioéthique ?

Nous vivons actuellement une période de pluralisme sur le plan des valeurs morales. Or le respect de ce

pluralisme implique qu’aucun système de valeurs morales ne peut être considéré comme supérieur à

tous les autres et encore moins imposé à tous. Ce constat nous renvoie à la question du relativisme

éthique qui se pose avec une acuité particulière dans le champ de la bioéthique. Il est évident qu’il est

impossible d’obtenir un large consensus sur des questions comme l’avortement, l’euthanasie ou la

procréation assistée. Pour un témoin de Jéhovah, la transfusion de sang est immorale ; pour certains

catholiques conservateurs, toute forme de contraception est immorale ; pour le Juif orthodoxe, la vie doit

toujours être prolongée à tout prix. Face aux questions portant sur la vie, la mort, la procréation, la

vieillesse, la souffrance ou la santé, il paraît fondamental de respecter les conceptions et les valeurs

de chacun.

Qui peut déterminer le meilleur choix entre un traitement qui permet d’augmenter l’espérance de vie d’un

cancéreux et le refus des souffrances et des effets secondaires indésirables que ce traitement

comporte ? Ce constat du relativisme des valeurs est certes inquiétant. Mais la philosophie éthique s’en

trouve-t-elle pour autant réduite au silence ? A moins qu’il existe malgré tout une zone de consensus,

une «bioéthique commune », constituée par un noyau dur de convictions morales. C’est vers les

principes de ce «noyau dur » que nous nous acheminerons progressivement.

I) Nécessité scientifique et légitimité morale de l’expérimentation sur le vivant.

1. Prenant modèle sur la science physique, la biologie affirme la nécessité de l’expérimentation sur les

organismes vivants pour développer ses connaissances ; sa valeur est pédagogique :

«On n’a pu découvrir les lois de la matière brute qu’en pénétrant dans les corps ou dans les machines

inertes, de même on ne pourra arriver à connaître les lois et les propriétés de la matière vivante qu’en

disloquant les organismes vivants pour s’introduire dans leur milieu intérieur. (…) Il faut donc

nécessairement, après avoir disséqué sur le mort, disséquer sur le vif (…) pour apprendre comment

l’homme et les animaux vivent, il est indispensable d’en voir mourir un grand nombre, parce que les

mécanismes de la vie ne peuvent se dévoiler et se prouver que par les mécanismes de la mort. » C.

Bernard, Introduction à la médecine expérimentale, 1865.

L’expérimentation sur les animaux peut alors être considérée comme un moindre mal. Pasteur a d’abord

essayé le vaccin contre la rage sur des chiens, avant de passer aux hommes. Claude Bernard, lui aussi,

approuve la pratique de la vivisection sur les animaux. Son argument est le suivant : «il serait étrange

que l’on reconnût que l’homme a le droit de se servir des animaux pour tous les usages de la vie, pour

son alimentation, et qu’on lui défendit de s’en servir pour s’instruire dans une des sciences les plus utiles

à l’humanité. » Autrement dit :

2. «La fin justifie les moyens »; l’expérimentation a une valeur thérapeutique, elle doit être rapportée

aux buts qu’elle poursuit et aux conséquences qu’elle entraîne. L’amélioration des soins (pour l’homme

mais aussi pour l’animal) et de la longévité dues aux connaissances scientifiques sur le vivant peuvent

3

justifier le sacrifice d’un certain nombre d’animaux. L’utilité du but compenserait ainsi largement les

souffrances occasionnées.

Mais, les vertus à la fois pédagogique et thérapeutique de l’expérimentation animale ne sont pas

toujours avérées.

Ainsi, certains chercheurs reconnaissent que cette dernière est peu fiable parce que la physiologie

animale n’est pas comparable à celle de l’homme.

En outre, certaines expériences scientifiques réalisées dans de multiples secteurs de recherche

(psychologie, armement, produits de consommation, industrie pharmaceutique et médecine) semblent

procéder d’intérêts purement économiques ou ne viser que le bien-être individuel de certains sujets

humains. Les buts de la recherche ne sont donc pas toujours justifiés, ne légitiment pas toujours les

moyens utilisés. Ainsi, les expériences les plus contestées sont celles portant sur des produits de

consommation, tels que les cosmétiques, dont on cherche à évaluer le degré de toxicité au prix de

souffrances abominables infligées aux animaux.

II) Nécessité de principes éthiques pour limiter, encadrer l’expérimentation animale et humaine.

1. Si la nécessité de tels principes limitant l’expérimentation animale n’a été que très récemment

affirmée, c’est parce que l’on refusait tout droit aux animaux ; traités comme des «choses », des

«objets » dépourvus de raison et de langage, ils n’avaient nullement droit au respect. Or, si les animaux

ne sont pas comme nous des «personnes » à part entière, il y a une chose que l’on ne peut pas ignorer

à leur sujet, c’est qu’ils sont des êtres sensibles, et donc capables d’éprouver de la souffrance, de la

douleur, au même titre que nous.

« Peut-être le jour viendra-t-il où le reste du règne animal retrouvera ces droits qui n'auraient jamais pu

lui être enlevés autrement que par la tyrannie. Les Français ont déjà réalisé que la peau foncée n'est

pas une raison pour abandonner sans recours un être humain aux caprices d'un persécuteur. Peut-être

finira-t-on un jour par s'apercevoir que le nombre de jambes, la pilosité de la peau ou l'extrémité de l'os

sacrum sont des raisons tout aussi insuffisantes d'abandonner une créature sensible au même sort.

Quoi d'autre devrait tracer la ligne de démarcation ? Serait-ce la faculté de raisonner, ou peut-être la

faculté du langage ? Mais un cheval parvenu à maturité ou un chien est, par-delà toute comparaison, un

animal plus sociable et plus raisonnable qu'un nouveau-né âgé d'un jour, d'une semaine ou même d'un

mois. Mais supposons qu'ils soient autrement, à quoi cela nous servirait-il ? La question n'est pas :

peuvent-ils raisonner ? Ni : peuvent-ils parler ? Mais bien : peuvent-ils souffrir ?» Bentham (anglais,

1748-1822, l’un des fondateurs de l’utilitarisme)]

Et, puisque toutes les souffrances se valent, les animaux méritent donc une «attention éthique

particulière » (Inserm information, 1982) ; la première règle éthique que l’on peut alors formuler est la

suivante : considérer comme légitimes toutes les mesures qui visent à limiter la souffrance des

êtres vivants, en veillant notamment à privilégier toutes les solutions de rechange (à

l’expérimentation sur des organismes) rendues possibles par les progrès de la technologie : les

cultures de cellules ou de bactéries par exemple.

2. L’expérimentation sur des sujets humains, de plus en plus fréquente (les résultats des expériences

sur l’animal n’étant pas toujours applicables à l’homme), doit faire elle aussi l’objet de commandements

éthiques absolus :

«La première règle est qu'on ne doit pas expérimenter sur une personne sans son consentement libre

et informé. Les personnes incapables de donner un tel consentement doivent être protégées (à

proportion de leur incapacité) contre l'éventualité d'être recrutées comme sujets de recherche. La

seconde règle est issue de la très ancienne "règle d'or" de la déontologie médicale : primum non nocere,

souvent formulée : ne faire à autrui que ce que l'on accepterait pour soi-même, ou pour ses

proches. La règle dit qu'avant d'entreprendre une recherche, on doit soigneusement en évaluer les

risques et avantages. La troisième règle est que les charges de la recherche doivent être

équitablement réparties, de sorte que les contingents de sujets de la recherche biomédicale ne soient

pas toujours puisés dans les mêmes populations (souvent des populations sans défense :malades

pauvres des hôpitaux publics). Les arrière-plans philosophiques des trois règles précitées sont

hétérogènes. La règle du consentement, qui prescrit de ne faire à autrui que ce qu'il veut (ou peut

vouloir) pour lui-même, se fonde sur un principe du respect de la personne humaine et de son

4

autonomie, qui se rattache à une morale personnaliste (kantienne). La règle selon laquelle il faut

calculer avant d'agir, et maximiser les avantages en minimisant les risques, pour faire le plus de bien

possible en évitant de nuire, se fonde sur (...) un « principe de bienfaisance », qui se rattache à une

morale utilitariste. La troisième règle se fonde sur un « principe de justice »." A. Fagot-Largeault,

Ethique et connaissance dans les sciences de la vie et de la santé, 1988.

Chacune des règles éthiques énoncées est fondée sur un principe philosophique qui lui sert de

fondement.

La première d’entre elles qui commande de s’assurer du libre-consentement du sujet de

l’expérimentation, et qui vise en particulier à protéger les personnes ne pouvant pas faire usage

de leur libre-arbitre (enfants, handicapés mentaux…), de leur capacité à se déterminer par elles-

mêmes volontairement en étant éclairées par leur entendement, autrement dit qui ne peuvent –à

partir de toutes les informations que l’on a du leur fournir au sujet des modalités de

l’expérimentation, des risques encourus, etc., choisir de façon autonome d’y prendre part ou non,

repose sur la morale personnaliste de Kant qui commande le principe du respect de la

personne humaine et de son autonomie. Ainsi, tout homme doit être traité comme une

personne possédant une valeur, une dignité absolue (par opposition aux choses qui ont une

valeur relative et dont on peut user comme de simples moyens), pour la raison principale

qu’étant une créature raisonnable, il peut agir conformément à ce que lui dicte sa raison

(entendre la loi (=nomos) que lui dicte sa raison pratique). A ce titre, il est un sujet de droits,

c’est-à-dire capable de prendre des décisions qui l’engagent.

La seconde règle, qui impose préalablement à toute recherche d’en peser les inconvénients et

les avantages, repose sur une morale utilitariste [doctrine, représentée notamment par les

philosophes anglais J. Bentham (1748-1832) et J. Stuart Mill (1806-1873), qui est fondée sur

l‘idée que le but de la société doit être le «plus grand bonheur du plus grand nombre », c’est-à-

dire le total des plaisirs additionnés de chaque individu, et qui fait donc de l’utilité le seul critère

de la moralité (une action est bonne dans la mesure où elle contribue au bonheur du plus grand

nombre)].

Enfin, la règle de l’égalité des hommes devant l’expérimentation repose sur une certaine

conception égalitariste de la justice (égalité des droits) visant à réduire les inégalités de

conditions (sociales, économiques), conception fondée sur l’idée aristotélicienne d’équité.

III) Faut-il limiter la recherche elle-même ?

1. Certains chercheurs, parmi les plus éminents spécialistes de la reproduction in vitro, ont décidé de

suspendre leur recherche devant la perspective des changements radicaux de la personne humaine que

rend désormais possible la science.

Le cas le plus célèbre d’un tel abandon est celui du chercheur français J. Testart (« papa » d’Amandine,

premier bébé éprouvette français né le 24 février 1982). Dans son ouvrage intitulé «L’œuf transparent »

(1986), il clame l’urgence d’une pause dans les recherches, et convoque l’ensemble des citoyens, et en

premier lieu la communauté scientifique, à une réflexion éthique qui fixerait les limites de la recherche

car «c’est bien en amont de la découverte qu’il faut opérer les choix éthiques ».

Il est temps selon lui d’en finir avec une recherche qui multiplie les prouesses techniques et qui, toujours

poussée en avant, devient incontrôlable, d’autant plus que ses résultats sont souvent irréversibles. Il

s’agit au contraire de promouvoir une recherche dans les limites de la réflexion éthique (éthique de non

découverte), et d’une responsabilité collective dont il résume ainsi le principe : «fais en sorte que tes

maximes soient telles que tu puisses en accepter toutes les conséquences ». Mais les limites morales

ne peuvent être imposées ; on se les impose (choix personnel), et on peut seulement de ce point de vue

en appeler à la conscience des chercheurs.

2. Mais cette éthique de non-découverte se heurte à certaines difficultés. Pourquoi en effet empêcher la

dynamique de la recherche dans son élément proprement scientifique, en tant qu’elle cherche à

connaître ? Ne serait-ce pas la plus grande des violences à l’égard de l’esprit scientifique ?

«Une première notion fondamentale est (donc) la liberté absolue d'accès à la connaissance. Il

n'existe pas de terra incognita qui serait déterminée comme telle sous l'égide de quelque autorité que ce

soit. » (Axel Kahn). Limiter ne peut avoir ici qu’un sens positif pour être acceptable : celui de tracer les

finalités d’une recherche qui ne s’en donne pas toujours d’elle-même, car on ne saurait la limiter en bloc

sans tomber dans le piège inverse qu’est la peur de la science. Il conviendrait donc plutôt d’en limiter

les applications.

5

Mais là encore une difficulté surgit : la connaissance scientifique et ses applications sont liées. En effet,

certaines applications sont contenues dans la recherche elle-même. Ainsi, la détermination génétique du

sexe des embryons n'est pas une possibilité technique indépendante de l'usage qu'on pourrait en faire.

D'autre part, la recherche sur le vivant est de part en part impliquée dans l'industrie pharmaceutique,

dans l'industrie agroalimentaire (pour la recherche agronomique et animale), lorsqu'elle n'est pas

engagée dans la rude compétition de la course aux brevets, comme on l'a bien vu dans le cas de la

découverte du virus du sida. Dès lors, les buts de la recherche deviennent par le fait même

indissociables des buts des industries en question : la recherche, en un autre sens cette fois, de la

rentabilité (la recherche agronomique a fait siens les objectifs de productivité, en travaillant activement à

la sélection et à la production des espèces les plus rentables).

Limiter la recherche sur le vivant, sans limiter la dynamique de la connaissance, cela trace donc

le programme d'une science qui serait moins inféodée à son exploitation industrielle immédiate

et aux finalités économiques en général. De telles limites sont bien de nature politique. Loin

d'entraver l'effort de la connaissance, elles doivent tendre à le désimpliquer de certaines applications qui

le pervertissent.

Les seuls principes de morale sont au contraire à l'origine d'une attitude globale de condamnation ou de

refus qui serait d'abord nuisible à la science elle-même. Pour toutes ces raisons, on peut comprendre

qu'il n'est pas question d'imposer des limites à la recherche sous la forme d'un simple interdit

moral, encore bien moins religieux : le remède serait pire que le mal. Cela s'appelle le dogmatisme.

On peut penser plutôt que la seule manière de fixer des limites aux chercheurs, qui ne s’imposent pas à

eux, consiste à les inviter et à les associer à une vaste réflexion éthique sur leurs pratiques.

Autrement dit toute règle éthique ne peut être qu’une simple recommandation faisant appel à la

sagesse des chercheurs, et son application doit être laissée à leur libre appréciation personnelle.

Cette solution n'est certes pas la panacée, car leur appréciation restera subjective (variable d’un

chercheur à un autre, d’une situation à une autre) et donc particulière, relative. En outre, une telle

appréciation apparaît parfois bien difficile à établir. Comment par exemple apprécier le consentement

libre du sujet de l’expérimentation ? Comment déceler si un sujet qui accepte de se livrer à une

expérimentation ne le fait pas exclusivement pour des raisons d’ordre financière ? Et comment respecter

ce principe quand la situation de certains patients est désespérée, qu’ils sont prêts à tout pour ne pas

mourir ?

Conclusion : Qui peut et doit fixer ces recommandations ?

L’Etat français a d’abord répondu par la voix de F. Mitterrand à cette question en créant, à partir de

1983, le comité national d’éthique. Composé de 41 personnes (toutes nommées par diverses

instances administratives mais exerçant des professions variées et appartenant à des familles de

pensée différentes), il est une instance de débat et de réaction. Il a pour but de faire entendre une voix

et de susciter la création d’une opinion autorisée sur les questions dont il est saisi ou dont il se

préoccupe volontairement (doit-on légaliser l’euthanasie ? Que peut-on faire des embryons

surnuméraires ?…).

Mais ne doit-on pas aller plus loin et envisager une consultation démocratique sur ces questions

essentielles ?

Car, «dès qu'une technique me permet d'intervenir sur les autres, sur leur environnement, il ne me

revient pas de décider si son application est licite ou illicite. C'est au processus délibératif démocratique

d'en décider.(...) ». Ainsi, les applications de la science nous concernant tous directement, nous et notre

environnement, leur légitimité doit faire l’objet d’un débat démocratique, doit résulter d’une décision

collective. La question est alors : sur la base de quelles valeurs ?

Selon A. Kahn, «notre société est gouvernée dans ses analyses, ses entreprises, par trois couples de

valeurs. Le vrai et le faux, qui est le domaine de l'expertise technique et scientifique. Un deuxième

couple de valeurs est le bien et le mal, soit en démocratie le légitime et l'illégitime. Le troisième couple

qui tend à devenir dominant est celui du rentable / non rentable. (...) Une société qui refuse l'équilibre de

ces couples de valeurs est une société en grand danger de déséquilibre. La seule alternative au pouvoir

des experts (la technocratie) ou au pouvoir des marchés de l'argent, c'est la décision des citoyens qui

vont déterminer si ça leur convient ou pas, par référence à l'analyse de leur propre intérêt mais aussi à

leurs valeurs. Refuser qu'il y ait une intervention démocratique en ces domaines, c'est accepter que le

seul juge de la mise en oeuvre de ces procédés soit le marché. (...) Le dilemme est simple : ou les

citoyens ont les moyens de faire en conscience ce choix, ou bien on considère qu'ils ont une totale

6

6

1

/

6

100%