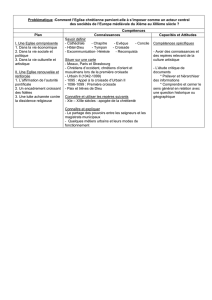

Catalina GIRBEA - Université Paris

Débats sur la tolérance face au Sarrasin dans les romans médiévaux autour de 1200 :

enjeux théologiques de la littérature

Autour du livre de Martin Aurell, Des Chrétiens contre les croisades. XIIe-XIIIe siècles,

Paris, Fayard, 2013.

« Celui qui tue un infidèle au combat n’est pas un homicide, mais un malicide », écrivait

Bernard de Clairvaux autour de 1130 dans son Éloge de la Nouvelle Chevalerie rédigée à la

gloire et pour la justification des Templiers. Le chrétien menant une guerre qu’il pense à la

fois juste et sainte, avec la totale bénédiction de l’Eglise, allant s’éclabousser les mains de

sang Sarrasin en Terre Sainte, fort de son droit et de sa justice, en voilà un lieu commun non

seulement de l’imaginaire occidental, mais aussi de l’historiographie des croisades. Et

pourtant, le même Bernard de Clairvaux manifestait vivement son regret, dans sa Lettre

XXXI, que Hugues de Champagne était entré chez les Templiers au lieu de prendre l’habit

cistercien et de combattre de l’intérieur du monastère, par la prière et le jeûne. De même,

pendant que l’illustre cistercien se laissait emporter par le plaisir rhétorique et les jeux de

mots choquants y compris pour ses contemporains, d’autres membres de son ordre

condamnaient les moines qui, à l’instar des Templiers, prenaient les armes et se rendaient

coupables d’homicide. La réalité de la propagande chrétienne en faveur de la croisade est tout

aussi complexe que l’attitude de saint Bernard et surtout elle est au cœur de l’un des plus gros

débats autour du christianisme médiéval, de ses aspects politiques et culturels, à savoir

l’attitude des Latins face aux guerres dites de religion dans lesquelles ils se sont impliqués.

Le livre de Martin Aurell est issu d’une recherche originale, qui renouvelle l’approche de

la théologie politique médiévale. C’est également un grand travail qui pose à nouveau frais

notre vision générale du Moyen Age. Ses enjeux dépassent largement ceux de sa discipline et

ils concernent l’ensemble des études médiévales, qu’il s’agisse d’histoire, de littérature ou de

philosophie. Si l’importance de la parole pour l’anthropologie de la violence a été soulignée

par d’autres médiévistes, en particulier sur le rôle de la négociation dans le règlement des

conflits, les retombées et l’impact de la propagande en relation avec la guerre ont été négligés

dans l’historiographie avant que Martin Aurell ne s’en préoccupe, d’abord dans son travail sur

l’écriture politique des troubadours (La Vielle et l’épée, Paris, 1989), ensuite pour la diffusion

de l’écrit comme moyen de contrôle du territoire (L’Empire des Plantagenêt, Paris, 2003,

devenu une œuvre de référence), et enfin par la série de tables rondes qu’il a dirigées entre

2006 et 2008, publiées dans le volume collectif Communication et propagande, Poitiers,

2007.

Les Chrétiens contre les croisades laisse découvrir, aussi bien au chercheur qu’au public

large, un Moyen Age de la pluralité, de la complexité et surtout du débat, un Moyen Age

moderne dans tous les sens du terme, tel que le voyaient aussi Hans Robert Jauss et Michel

Stanesco qui rappelaient que l’homme médiéval se percevait lui-même comme moderne face

à l’Antiquité. L’idée de débat apparaît dans le titre même du livre de Martin Aurell, elle est

signalée par l’emploi de l’article indéfini, dont il ne faut pas négliger l’importance, malgré sa

discrétion. Des chrétiens contre les croisades ne veut pas dire Les Chrétiens contre les

croisades. Martin Aurell n’est pas en train de présenter un Moyen Age où tout se passe pour

le mieux dans le meilleur des mondes possibles, mais plutôt, pour rester dans le paradigme

voltairien, un monde où certains chrétiens prêchent tout l’intérêt de rester chez soi et cultiver

son jardin, au lieu de partir à l’aventure des croisades, tel Rutebeuf dans le Le Débat du croisé

et du décroisé discuté p. 313 sq des Chrétiens….

2

Les principales sources examinées par Martin Aurell sont théologiques. Il rappelle ainsi

que l’Eglise médiévale n’est pas un bloc monolithique dominé par un singulier totalitaire,

qu’elle est plurielle et polyphonique. L’auteur rappelle qu’il y a controverse au sujet de la

croisade armée. « Armée », car la distinction terminologique et épistémique est essentielle : la

plupart des critiques qui sont présentées dans le livre selon un ordre chronologique sont

dirigées contre l’idée de pèlerinage en armes, et non contre l’idée de pèlerinage tout court,

même si ce dernier a eu pas mal de détracteurs en vertu des risques de vagabondage qu’il

suppose comme le rappellent les travaux d’André Vauchez. Beaucoup d’idées reçues sont

battues en brèche : on pense les cisterciens des ardeurs défenseurs de la croisade alors

qu’Isaac de l’Étoile, évoqué p. 98 sq des Chrétiens, critique violemment les Templiers.

Notre intervention se propose de développer deux aspects amorcés dans le livre de Martin

Aurell : la part et le rôle des textes de fiction dans la critique contre les croisades (aspect

amorcé dans le chapitre 9 de la Seconde Partie des Chrétiens…) et la place du modèle

évangélique proposé par l’épisode de Gethsémani (Mathieu, 26, 62), de même que de

l’imitation du Christ comme modèle.

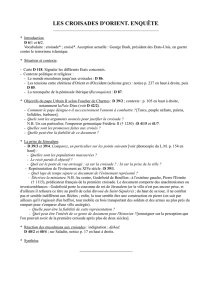

La croisade dans le roman

Très rarement évoquée par les médiévistes en rapport avec les croisades, la fiction en

vernaculaire est pourtant centrale pour mieux comprendre la perception qu’ont eu les hommes

du Moyen Age de ces expéditions en Terre Sainte et sarrasine auxquelles ils sont si souvent

participé. La littérature transmet à la fois le point de vue des laïcs, comme Anita Guerreau-

Jalabert l’a rappelé à juste titre, et une forme de théologie vulgarisée où l’on y retrouve par

intermittence la voix des clercs, moines et prédicateurs. Plus concrètement, s’agissant des

croisades, elle donne accès à la perspective que peuvent en avoir des auteurs ou des

commanditaires laïcs qui sont allés verser leur sang en Terre Sainte, à savoir la perspective

des acteurs de premier plan de la croisade armée (à côté des points de vue des acteurs de la

pastorale missionnaire ayant connu l’Orient de manière directe comme Jacques de Vitry ou

François d’Assise). Par conséquent, le fait que, à la différence de la plupart des historiens de

la croisade, Martin Aurell prend en compte la fiction, même de manière quelque peu

périphérique, est une initiative très saine dont il convient de souligner l’importance. Il est

toutefois exagéré de parler de tolérance comme il le fait, en dehors de quelques épisodes des

romans allemands. Nous proposons de soumettre brièvement la fiction, et plus

particulièrement le roman, au schéma de la critique anti-croisade, en prolongement et

complément des réflexions de Martin Aurell.

La littérature médiévale convoque la croisade de plusieurs façons : de manière directe, en

référence au combat contre les Sarrasins en Orient (comme les chansons de geste du Cycle de

la croisade), ou indirecte, et ce sont les situations les plus souvent rencontrées, par la mise en

scène d’affrontements armés entre chrétiens et païens/Sarrasins dans l’espace ibérique,

nordique, breton, grec ou français (on peut rappeler à ce sujet Floire et Blanchefleur,

Partonopeu de Blois, Perlesvaus, l’Estoire del saint Graal, Durmart, Sone de Nansay, Robert

le Diable, Gui de Warwick etc pour l’espace français ou Graf Rudolf, Willehalm, Parzival,

Titurel pour le monde germanique).

Entre le XIIe et le XIIIe siècle, la représentation du Sarrasin dans les romans n’a pas le

même devenir que dans la chanson de geste. Dans le monde épique, l’image de l’autre

musulman, noircie et diabolisée dans La Chanson de Roland, tend après les années 1200 à se

faire plus limpide, à être domestiquée, comme le constate également Paul Bancourt, le Siège

de Barbastre étant un exemple accompli de l’ampleur et la complexité que prend la figure du

Sarrasin. Dans le roman en revanche, l’on glisse d’une perspective lumineuse au XIIe siècle

vers une représentation négative du monde oriental qu’il faut combattre et soumettre au XIIIe

3

siècle, comme dans les romans Gui de Warwick ou Roman de Horn : Catherine Gaullier-

Bougassas a montré qu’ils sont des romans « historiques » rédigés dans des buts de

glorification lignagère.

Ces évolutions inversées sont frappantes, même s’il ne faut généraliser. S’il est vrai que les

chansons de geste sont majoritairement militantes en faveur de la guerre contre le Sarrasin, il

ne faut pas attendre le XIIIe siècle pour y trouver des formes de connivence et amitié avec

l’adversaire non chrétien – subversives pour l’idée de guerre de religion. Si la Chanson de

Roland est farouchement militante, tel n’est pas le cas du Cycle de la croisade ; ainsi les

Chétifs, dont la première rédaction remonte aux années 1130-1140, mettent en scène des

rapports d’alliance et de compagnonnage entre chrétiens et Sarrasins, malgré la toile de fond

de la croisade. Non seulement le chevalier Richard de Chaumont combat pour la vie et

l’honneur de son geôlier l’émir Corbaran, mais un rapport d’amitié s’installe entre eux. La

différence religieuse ne pose d’ailleurs pas de problème fondamental. Ces abords différents

sont également liés à des formes poétiques différentes : les chansons en alexandrins comme

les Chétifs semblent plus favorables au monde oriental et à la fusion interculturelle sous le

signe de la guerre alors que le décasyllabe met en scène un monde plus polarisé. Il en va de

même pour le roman d’ailleurs : le passage qui s’opère de l’octosyllabe vers l’alexandrin dans

la Continuation du Partonopeu de Blois marque le début de la guerre entre chrétiens et

musulmans devant Maubricon, durant laquelle des amitiés se lient au-delà des différences de

religion. De fait, qu’il s’agisse de romans ou de chansons de geste, l’hybridation prosodique

ou intergénérique, la rencontre des matières narratives, s’accompagne d’une représentation

positive du non chrétien, comme nous avons tenté de le montrer dans un travail récent sur la

figure du bon Sarrasin, en cours de publication ; le conflit armé, surtout celui qui a ou se

donne des raisons religieuses, y est indirectement problématisé.

Du côté du roman, la situation est également complexe. Même si, sur l’ensemble, l’on y

retrouve des Sarrasins plutôt valorisés au XIIe siècle, un roman comme l’Éracle de Gautier

d’Arras, rédigé vers 1180, est traversé par un souffle de propagande en faveur de la croisade

particulièrement fort et l’opposant perse n’a, à la fin du récit, même pas droit à une sépulture.

Quant aux romans du Graal, ils ont tendance à sublimer la croisade, en se préoccupant plutôt

de la mission d’évangélisation ou du combat intérieur. La guerre pour la foi y est menée par la

parole ou le combat intérieur et moins par l’épée. L’évolution des romans et chansons de

geste est légèrement différente en Allemagne, dans le sens où la croisade y est problématisée

de manière encore plus directe et plus virulente. A part le Comte Rudolf, texte rédigé vers

1170, unique à sa manière dans la mesure où il enlève toute légitimité aux croisades (mais pas

à l’évangélisation), Wolfram von Eschenbach se plaît aussi bien dans Willehalm que dans

Parzival à mettre diverses limites au combat à motivations religieuses.

La valorisation du Sarrasin dans une série de textes de fiction ne signifie pas que les

chrétiens arrêtent de les combattre ; toutefois, la guerre est dépourvue de vraie dimension

religieuse et eschatologique. C’est, dans la plupart des cas, une guerre menée par le roi. Par

exemple l’invasion des Sarrasins dans le Conte de Floire a des motivations strictement

militaires ; dans Partonopeu le protagoniste vole au secours du roi de France envahi par les

« Sarrasins » Danois pour des raisons de territoire et plus tard le sultan de Perse s’affronte aux

Byzantins – à l’impératrice Mélior et à son époux - pour des raisons affectives ; malgré la

christianisation de Nicolette dans Aucassin et Nicolette, un long passage déplore l’austérité du

paradis des moines fainéants auquel Aucassin ne veut pas vraiment avoir affaire, lui préférant

largement l’amour de Nicolette. Dans Graf Rudolf, la motivation religieuse de Rudolf, qui va

en Terre Sainte pour délivrer la tombe du Christ, ne semble présente au début du texte que

pour être mieux condamnée par la suite.

Le rôle des souverains est primordial : lorsqu’un chrétien se lie d’amitié avec un

musulman, délaissant son camp, c’est généralement d’un souverain musulman qu’il s’agit et

4

non d’un chevalier quelconque : ainsi dans Parzival Gamureth se met au service du calife de

Bagdad, considéré le meilleur gouvernant de la terre ; Richard de Chaumont dans les Chétifs

devient l’ami de l’émir Corbaran ; Partonopeu se rapproche de Sornegor, roi des Danois, et du

fils bâtard du sultan Margaris ; Floire devient temporairement l’homme du sultan de

Babylone. En somme, les chevaliers chrétiens suivent généralement leurs rois lorsqu’il s’agit

de combattre le musulman, leur roi et non un appel de l’Eglise (d’ailleurs le clergé séculier est

très peu représenté dans les romans), ou bien ils se mettent au service du souverain païen la

royauté a l’air faible en Occident. Graf Rudolf est à ce titre très explicite : Rudolf répond,

certes, à l’appel du pape pour délivrer Jérusalem. Toutefois, lorsqu’il découvre que la Ville

Sainte est aux mains des chrétiens, son enthousiasme baisse déjà considérablement. Le

moment décisif du changement de camp est ensuite le constat de la différence entre les deux

figures royales de part et d’autre. Le mauvais souverain chrétien Gilot de Jérusalem s’oppose

au très sage roi musulman Halap d’Ascalon, monarque éclairé avant la lettre, pas très loin des

figures du calife de Bagdad et du sultan Terramer que façonnera Wolfram von Eschenbach

ultérieurement.

De même, dans des textes où la guerre contre les Sarrasins est très dure et acharnée,

comme dans Durmart ou Robert le Diable, les opposants non chrétiens apparaissent comme

des envahisseurs, menaçant Rome, tout comme les Danois s’en prennent aux terres françaises

dans Partonopeu. Il n’est point question de chrétiens allant en Terre Sainte, aspect

soigneusement évité par de nombreux auteurs de fiction, preuve supplémentaire, s’il en faut,

qu’il y a autant de laïcs que de membres du clergé qui ne sont pas à l’aise avec l’idée de

guerre de religion. En somme, la croisade devient dans ces textes en tout point une guerre

juste, telle que Rutebeuf à la fin du XIIIe siècle la formalise par la voix du décroisé : « Dites

au Soudan que je me moque de ses menaces. S’il vient par ici, il lui en cuira, mais là-bas je ne

l’irai pas chasser. »

Le sanguinaire roman de Perlesvaus (1191-1210) fait figure d’exception dans ce paysage,

dans la mesure où plusieurs représentants de l’Ancienne Loi (chapeau sous lequel on range

aussi bien les païens que les juifs et les musulmans comme l’a montré Christine Ferlampin-

Acher) sont exécutés par le protagoniste s’ils refusent de se convertir et que, à la différence de

l’Estoire del saint Graal (v. 1225), aucune tentative réelle d’évangélisation par la parole

persuasive n’est mise en œuvre. Toutefois, et là encore, cette épée comporte un double

tranchant, la figure de Perlesvaus s’oppose à celle de Gauvain, le héros du Graal préféré dans

ce roman, ou à celle de Lancelot ; ce dernier d’ailleurs change l’écu d’argent à la croix d’or,

en gros les armes de Jérusalem, pour l’écu de sinople du Chevalier Gladoain de l’Ile des

Mores, possiblement un Sarrasin, avec lequel il se lie d’amitié.

Dans ce contexte transreligieux du conflit contre le non chrétien, qui tend à devenir une

guerre comme une autre, force est de se demander aussi quelle est le rôle des commanditaires

croisés dans la rédaction des textes de fiction ainsi que dans l’exécution des manuscrits. On

rappellera ici seulement quelques noms. Gautier de Montbéliard, régent en Chypre au début

du XIIIe siècle, est le commanditaire attesté de la trilogie de Robert de Boron (qui comporte le

Joseph d’Arimathie, un Merlin et un Perceval) rédigée autour de 1200. Le triptyque de Robert

contribue de manière capitale à faire la jonction entre le monde du Graal tel qu’il apparaît

chez Chrétien de Troyes et celui de l’écriture biblique apocryphe. Il imprime à la matière

arthurienne le souffle religieux qui ne la quittera plus dans le cycle en prose du Lancelot-

Graal. L’abbaye de Glastonbury a sans doute été impliquée dans la composition du roman.

Toutefois, il n’est nulle part vraiment question de croisade dans ce texte, mais

d’évangélisation, et pas vraiment de celle des musulmans, mais des populations non

chrétiennes des terres occidentales. Partonopeu de Blois, roman de la fin du XIIe siècle, où la

guerre contre les « Sarrasins », Danois ou Perses, est constamment présente, mais jamais pour

des questions religieuses, est commandité par la famille des comtes de Blois, dont

5

l’implication dans la croisade a été particulièrement importante. A la fin du XIIIe siècle, on

trouve des situations similaires. Le manuscrit fr. 1446 de la B.n.F. a été exécuté pour Guy de

Dampierre et Hugues de Châtillon. On y trouve une réécriture de l’histoire de Merlin, rédigée

en brouillon dans la marge inférieure, associée aux fables de Marie de France. Il contient aussi

l’unique version conservée du Couronnement de Renart, texte particulièrement ironique à

l’égard de la mission d’évangélisation franciscaine, rédigé à la gloire de Guillaume de

Dampierre, décédé durant un tournoi en 1251 après avoir accompagné saint Louis en croisade.

Le manuscrit fr. 95 de la B.n.F., toujours de la fin du XIIIe siècle, est probablement

commandité par Guillaume de Thermonde, fils de Guy de Dampierre, selon Alison Stones.

L’intérêt religieux est visible dans le mélange du Merlin et de L’Estoire del saint Graal avec

la Pénitence d’Adam et les Sept sages de Rome. Toutefois, nulle propagande pour la croisade

ne transparait entre les lignes ou l’iconographie de ce manuscrit, dont les enluminures sont

d’ailleurs particulièrement audacieuses.

A la lumière de ce rapide aperçu, qui met à l’épreuve l’idée de critique anti-croisade telle

que Martin Aurell l’a testée sur un corpus principalement théologique, force est de se

demander si une grande partie des croisés ne partent pas en Terre Sainte essentiellement pour

suivre leur roi et si le pèlerinage armé n’acquiert pas une dimension religieuse plus marquée

seulement quand c’est un roi, en occurrence Louis IX, qui la lui imprime.

La critique contre la croisade et ses modèles évangéliques

Martin Aurell insiste à juste titre au fil de son travail (p. 44, 68, 274, 319, 355) sur

l’importance du modèle évangélique de la vie du Christ et du pacifisme qu’Il demande à

Pierre. Mettre en valeur l’impact de cette scène néo-testamentaire sur la théologie médiévale,

montrer indirectement qu’elle n’a pas été noyée par la théorie augustinienne de la guerre juste,

c’est salutaire pour l’idée que l’on se fait du christianisme médiéval.

La plupart des exemples proposés par Martin Aurell se rapportent au discours contre le

combat mené et encouragé par les prêtres, mais nullement contre le combat du missionnaire,

aspect important de la croisade à partir du XIIIe siècle. Les passages des Chrétiens… qui

traitent de la rédemption du Sarrasin, du salut des païens, aspect central dans le débat autour

des guerres de religion, soulève la question d’un autre modèle qui a influencé l’anthropologie

théologique médiévale et qui nourrit les réserves et le débat autour des croisades par un autre

biais, celui de la valorisation du païen juste que propose l’Epître aux Romains, et

particulièrement 2, Rom, 14-15 (« Quand des païens qui n'ont pas la Loi pratiquent

spontanément ce que prescrit la Loi, ils sont à eux-mêmes leur propre loi, bien qu'ils n’aient

pas la Loi / Ils montrent ainsi que la façon d’agir ordonnée par la Loi est inscrite dans leur

cœur, et leur conscience en témoigne, ainsi que leurs arguments pour se condamner ou

s’approuver les uns les autres ») et 3, 29-30 (« Ou alors, Dieu serait-il seulement le Dieu des

Juifs ? N’est-il pas aussi le Dieu des païens ? Bien sûr, il est aussi le Dieu des païens /

puisqu’il n’y a qu’un seul Dieu : ceux qui ont reçu la circoncision, il va les rendre justes par la

foi ; et les autres, qui ne l’ont pas reçue, il les justifiera aussi au moyen de la foi. ») Nous

avons développé cet aspect dans notre travail sur le bon Sarrasin.

La réception des Romains, ainsi que du commentaire qu’en a livré Origène, qui insiste sur

la justification du païen juste, est sans doute plus forte que l’on pense aux XIe et XIIe siècle.

La plupart des grands théologiens et philosophes médiévaux en ont fait l’exégèse. Elle nourrit

l’anthropologie théologique de cette époque qui souligne l’égalité des hommes (sans doute en

écho au 2, Rom, 11 : « Car Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. ») et

l’universalité de la nature humaine, idée qui se retrouve sous la plume de Pierre Damien,

Pierre Lombard, comme l’a montré Alain Boureau, et plus tard de Pierre Abélard ou

6

6

1

/

6

100%