L`IMAGE COMME POUVOIR: UNE ETUDE SUR L`ICONOGRAPHIE

Revista Mosaico, v.4, n.1, p.55-66, jan./jun. 2011. 55

Resumo: este artigo tem como objetivo analisar a representação iconográca do príncipe

D. Fernando de Portugal para mostrar a relação que existia na Idade Média entre a imagem

e a legitimação do poder. Também estabelece uma comparação entre a função política da

imagem deste príncipe com a de São Luís Rei de França (1214- 1270)..

Palavras-chave: Imagem. Política. Poder.

THE IMAGE AS POWER: A STUDY ON THE ICONOGRAPHY OF THE INFANT

FERDINANDOF PORTUGAL

Abstract: this article aims to analyze the iconographic representation of Prince D. Fernando

of Portugal to show the relationship that existed in the Middle Ages between the image and

legitimacy of power. It also establishes a comparison between the political function of the

image of Prince with the image of St. Louis King of France (1214 - 1270).

Keywords: Image, politics, power.

On a comme objectif d’analyser la représentation iconographique de ce prince pour montrer le

rapport qui existait au moyen âge entre l’imago et la légitimation du pouvoir. On a établi aussi

grosso modo une comparaison entre la fonction politique de l’image du prince Ferdinand du

Portugal et la fonction politique de l’image du roi de France Saint Louis (1214-1270). Pour faire cela,

on propose de diviser ce travail en trois parties. Dans la première, on présentera une brève discussion

théorique sur le rôle des images au moyen âge, démontrant les particularités de l’«art» médiéval. En-

suite, quelques donnés biographiques du prince portugais et du roi français seront présentées. Dans

cette partie, on va montrer des ressemblances entre leurs biographies, notamment, en ce qui concerne

l’utilisation de la sainteté au prot du pouvoir monarchique. Dans la troisième partie, on analysera

l’iconographie du prince portugais trouvée au monastère de Sainte Marie de la Victoire à Leiria au

L’IMAGE COMME POUVOIR:

UNE ETUDE SUR L’ICONOGRAPHIE

DE L’INFANT FERDINAND DE

PORTUGAL*

Clinio de Oliveira Amaral**

Dossiê

* Recebido em: 05.10.2011.

Aprovado em: 10.11.2011.

** Professeur d’histoire médiévale à l’UFRRJ et chercheur au LITHAM – Laboratório Interdisciplinar de Teoria da História,

Antiguidade e Medievo da UFRRJ. E-mail: [email protected]

Revista Mosaico, v.4, n.1, p.55-66, jan./jun. 2011. 56

Portugal. Ce monastère est le plus important monument gothique portugais du XVe siècle et il a été

construit par le roi portugais d. João I (1357-1433) pour montrer son pouvoir à l’Europe.

LE RÔLE DES IMAGES AU MOYEN ÂGE

Selon Jérôme Baschet (1996), la dénition d’image au moyen âge est liée aux canons du

christianisme. En réalité, le responsable pour la dénir, dans cette période, a été le pape Grégoire, le

Grand (540-604). D’après lui, elle servait à enseigner l’histoire chrétienne aux illettrés, alors, l’image

était la litteratura laicorun, c’est-à-dire, une sorte de substitut du texte écrit. Cette dénition est liée

à l’historiographie de l’art dont le postulat était l’art médiéval comme un enseignement rapporté à la

“Bible des pauvres”.

Cependant, Jérôme Baschet soutient que sa conceptualisation au moyen âge soit faite d’une

autre façon; il dit qu’il faut connaître le contexte dans lequel ce pape écrivait. Dans ce cas-là, on doit

savoir qu’il voulait utiliser l’image comme un instrument de conversion des païens. Malgré cette idée,

il met en relief qu’on doit percevoir, dans la notion proposée par ce pape, trois fonctions élémentaires.

[…] apprendre ce n’est pas seulement découvrir mais aussi se remémorer, de sorte que l’image a pour rôle

d’entretenir la pensée des choses saintes; en outre, elle peut émouvoir l’esprit, susciter un sentiment de

componction qui permet de s’élever vers l’adoration de Dieu. Cet aspect aectif et anagogique, déjà présent

chez Grégoire, ne fera que se développer après lui, en particulier dans la théologie de l’image des XIIe-XIIIe

siècles, qui amplie la notion de transitus, de passage vers les réalités invisibles à travers les choses visibles.

Ce sont donc trois fonctions – apprendre, remémorer et émouvoir – que la plupart des auteurs qui abordent

cette question – Honorius Augustodunensis, Pierre Lombard, Sicard de Crémone, Guillaume Durand, par

exemple – attribuent aux images (BASCHET, 1996, p. 8).

“Bien que les images apportassent déjà en elles leurs propres paramètres, comme on lit ci-dessus,

Jérôme Baschet arme qu’ Il n’y a pas d’image au Moyen Age qui soit une pure représentation. On a le

plus souvent aaire à un objet, donnant lieu à des usages, des manipulations, des rites; un objet qu’on cache

ou dévoile, qu’on habille ou dévête, qu’on embrasse parfois ou qu’on mange […]” (1996, p. 8). Depuis le

XIIIe siècle, la société médiévale en acceptait comme un moyen d’obtenir des indulgences. Alors, elles

étaient capables de remettre les péchés que les hommes avaient commis dans leurs vies. Il faut remarquer

encore que les images faisaient la liaison de la relique aux saints. Grace à ces attributions, elles sont de-

venues des instruments de diusion du culte aux saints. Néanmoins, Jérôme Baschet (1996, p. 9) ajoute:

[…] l’idée qui a présidé à l’élaboration de ce volume consiste à aborder l’image moins en terme de ‘conte-

nu’ – et a fortiori de ‘style’ – qu’en terme d’usages et de pratiques. Suspendre l’approche interne, formelle et

iconographique, parler non de ce que l’ouvre représente, mais de ce qu’elle est, et de ce à quoi elle sert. En

somme, étudier l’image, en sortant des limites qui la bordent matériellement.

On est d’accord avec lui et c’est pour cela qu’on propose de montrer le rapport entre l’iconographie

dédiée au l’infant du Portugal et la volonté de la monarchie portugaise de l’utiliser comme un outil de

légitimation. Pour le montrer, il faut établir une analyse qui soit capable de dépasser les aspects matériels

de l’image. Le sujet de ce travail est donc la liaison entre l’image et le pouvoir. Mais avant de met cela

en discussion, il est nécessaire encore d’y revenir à la conceptualisation médiéval.

Comme Jean-Claude Schmitt (1999) a montré, il y avait une polysémie autour du terme imago

pendant le moyen âge. Pourtant, son emploi est aussi lié au refus, par des historiens spécialisés au moyen

âge, de termes comme, par exemple, art, œuvre d’art, artiste etc., qui ne détenaient une autonomie dans

cette société. À vrai dire, il n’y pas un terme approprié qu’on puisse lui donner.

Mais l’essentiel n’est peut-être pas là. Car le risque principal auquel expose le mot ‘image’ tient au fait que

celui-ci ne rend pas sensible l’épaisseur de la chose, son caractère d’objet, et risque également de conduire à

négliger la dimension ornementale des œuvres. Notons qu’il en va du rapport image/objet comme du rapport

image/lettre, dans cette forme si caractéristique de la production gurative du Moyen Age qu’est la lettre ornée

ou historiée: l’image n’est pas autonome par rapport au texte; elle se noue au contraire à ce qui en fait la maté-

rialité, la lettre. Aussi, s’en tenir au mot ‘image’ peut sembler en contradiction avec la perspective, centrée sur

Revista Mosaico, v.4, n.1, p.55-66, jan./jun. 2011. 57

la fonctionnalité des œuvres, que l’on vient de dénir. C’est pourquoi on proposera d’utiliser l’‘image-objet’.

L’expression a l’avantage de recouvrir deux cas distincts, soit que l’image constitue à elle seule un objet donnant

lieu à des usages (une statue-reliquaire, par exemple), soit qu’elle adhère à un objet ou à une architecture ayant

des fonctions (dans ce cas, le trait d’union, qui semble lier deux réalités séparées, devra plutôt être considéré

comme le signe de l’unité des deux aspects d’une même chose) (SCHMITT ,1996, p. 11-2).

En ce qui concerne ce travail, on est d’accord sur l’utilisation du terme image-objet. Il en viabilise

l’analyse des images qui ont été produites en diérents contextes, tandis qu’on est capable de borner les

rapports entre les deux réalités citées ci-dessus. Pour cette raison, on doit encore être capable d’écrire

sur l’image-objet et, en même temps, montrer son caractère spécique «on ne saurait l’étudier sans

considérer le lieu spécique (ou les lieux) où elle s’inscrit, ainsi que l’ensemble du dispositif spatial,

temporel et rituel associé à son fonctionnement».

Dans le cadre de ce texte, il faut considérer une série de choses sur le lieu où sont peintes les

images du prince portugais, le rapport entre l’histoire sur son martyre et le but de sacraliser sa dynastie,

le processus d’expansion maritime portugaise etc. Ce sont des informations qui a priori n’avaient aucu-

ne relation avec les images du prince portugais, mais, en réalité, elles sont fondamentales pour qu’on

puisse comprendre la manière que la monarchie portugaise avait proté de sa sainteté pour comblé sa

représentation comme une maison dynastique choisi par Dieu que l’a lui donnée une fonction attaché

à l’expansion de la fois chrétienne.

Quant aux images, on est à nouveau en face d’un autre problème. D’après ce qu’on vient d’écrire,

on a soutenu une sorte de fonction des images médiévales. Mais cette idée apporte une approximation

avec les anthropologues fonctionnalistes dont les travaux ont utilisé la notion de fonction d’une façon

réductionniste. On est d’accord avec Jérôme Baschet qui a mis en relief le besoin de comprendre le

concept de fonction d’une autre manière.

Pour peu qu’on prenne la précaution de la détacher des postulats fonctionnalistes et de lui restituer la souplesse

nécessaire, la notion de ‘fonctions’ peut être très utile (le pluriel est essentiel puisqu’il signale une diversité

et une complexité, irréductibles à l’unité d’un système total et clos). Au reste, on lui a adjoint, dans le titre

de ce volume, le mot ‘usages’, qui ajoute encore du jeu et qui suggère que les fonctions doivent approchées

non de façon abstraite mais à partir des pratiques concrètes. Il faut maintenant être plus précis et démêler les

diérents aspects qui s’enchevêtrent dans la notion de fonctions, […] (BASCHET, 1996, p.16- 17)

Pour dénir avec précision de fonction de l’image, Jérôme Baschet soutient l’existence de quatre

niveaux d’analyse d’une image.

La norme. Elle est dénie par les clercs qui exposent les trois fonctions déjà énoncées: apprendre, remémorer,

émouvoir. Encore faut-il noter ici que la théologie de l’image évolue fortement, au cours du Moyen Age, et

déborde le cadre de ces trois fonctions. D’autre part, comme on l’a déjà suggéré, la norme ne sut en aucun

cas à rendre compte des pratiques, y compris celles des clercs eux-mêmes. Il importe donc de concevoir

entre théorie et pratique des relations complexes et dialectiques, qu’on ne saurait réduire ni à l’inverse à une

complète étrangeté, ne serait-ce que parce que la théorie chrétienne la image évolue manifestement en rapport

avec la diusion des pratiques.

L’intention. On reste ici au niveau d’une nalité consciente, mais en passant du général au singulier. Car la

norme cléricale, dénissant une légitimité globale de l’image, ne parvient pas à cerner toutes les intentions

particulières. C’est ici qu’il convient d’analyser la complexité des intentions et la diversité des motivations –

plus ou moins exprimées, plus ou mois conscientes – qui s’entremêlent dans le geste des commanditaires, qu’il

se agisse de prélats comme Suger, de représentants d’une autorité, de nobles ou encore de riches marchands.

Les intentions les plus explicites sont celles qu’expriment les images chargées de transmettre un message,

politique ou ecclésiologique notamment. Parmi d’innombrables exemples, rappelons celui des emblèmes de

L’Église: la Vierge dont le couronnement exalte l’union avec le Christ.

[…] Enn, l’image est bien souvent un instrument privilégié dans la construction d’une légitimité et d’une

sacralité du pouvoir temporel: ainsi, les mosaïques de l’église de la Martorana de Palerme (1140), montrant le

roi Roger II couronné par le Christ, manifestent la revendication d’un pouvoir de dignité à celle de l’empereur

de Byzance (BASCHET ,1996, p. 17-8).

Bien qu’on sache qu’il n’est pas possible de séparer la politique du reste de la société médiévale,

on va, dans ce travail, analyser le rôle politique de l’iconographie du prince portugais, en s’appuyant

sur la discussion conceptuelle mené par cet historien.

Revista Mosaico, v.4, n.1, p.55-66, jan./jun. 2011. 58

LE PRINCE FERDINAND DU PORTUGAL, APPELÉ INFANTE SANTO

Huitième enfant de d. João I, l’Infant, né en 1402, est mort à Fez en 1443. Cet événement était lié

au refus du gouvernement portugais de rendre la ville de Ceuta qui avait été envahie par les Portugais

en 1415. Déjà dans les années 1450, on lui vouait un culte de saint au Portugal, et cela jusqu’à la n

du XVIIIe siècle.

Ce culte était lié à l’idée que le prince avait souert un martyre parce que, d’après son hagio-

graphe1, dans la tentative d’invasion de la ville de Tânger, en 1437, frustrée par les musulmans, il avait

dit qu’il resterait en otage2 pour éviter que les portugais fussent morts par les musulmans. Comme il

y était resté pendant 6 années et, selon son hagiographie, il avait beaucoup souert, les Portugais ont

commencé à lui rendre culte comme s’il avait été un martyr du pays.

On a écrit que, au moyen âge, il y avait un rapport entre l’image et le texte et qu’un des buts des

images était la conversion. Cette armation est vrai les images font souvent partie des Actas Sancto-

rum, dont l’écriture s’appuyait sur la première hagiographie écrite sur l’Infante Santo par le frère João

Álvares, dans les années 1450.

Il faut savoir que ces images ont suivi l’hagiographie du frère João Álvares dont l’objectif était

de montrer le côté héroïque de l’Infant Santo pour qu’il puisse être reconnu comme saint. Mais cet

argument est évident si on étudie une hagiographie; la question la plus intéressante était son but po-

litique. Dans les années 1450, il y avait une dispute entre les royaumes de la péninsule Ibérique autour

des conquêtes en Afrique du nord et du nord-ouest.

Le discours portugais pour défendre sa prétention sur ces régions soutenait que Portugal avait

reçu la mission de se battre contre les musulmans et de les convertir. À la n du moyen âge, l’arbitrage

des questions entre les États naissants était fait par le Sainte Siège. Du point de vue portugais, avoir un

prince martyrisé en Afrique était un fort argument politique pour défendre son intérêt expansionniste.

On peut ajouter à l’intérêt du frère João Álvares sa volonté d’utiliser l’histoire de la sainteté du prince

comme un argument politique au prot du royaume portugais, avec lequel il avait une étroite relation.

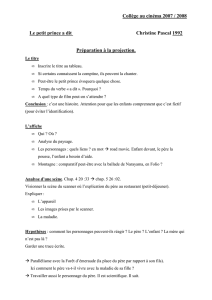

Figure 1: Éditions des images trouvées à l’AA.SS., p. 569

Les images ci-dessus montrent un schéma. Au début, c’est le moment où le prince s’ore comme

otage. Après son apprivoisement, les trois images suivantes montrent qu’il avait accepté la plus grande

humiliation, c’est-à-dire, travailler. En s’agissant de cette période, la noblesse était interdite de faire des

activités manuelles, car elle faisait partie de l’ordre dont la fonction était de lutter. Il y avait aussi l’idée

Revista Mosaico, v.4, n.1, p.55-66, jan./jun. 2011. 59

que la noblesse était supérieure à tous ceux que travaillaient. Alors, on peut dire que le frère João Ál-

vares a mis en relief la question du travail pour accentuer la sourance du prince et, en même temps,

établir une ressemblance entre le prince et le Christ.

D’après l’hagiographie et les images qui ont été montrés, avant de mourir, le prince a eu une vision,

comme tous les saints au moyen âge , dans laquelle il a parlé avec Notre Dame, Saint Jean Évangéliste

et Saint Michel. On y observe dans la première image de la gauche dans la deuxième ligne de l’image

ci-dessus. Après avoir eu la vision, il est mort et les trois images suivantes montrent le destin de son

corps. Il faut remarquer que le rayon de lumière qu’il y a dans toutes les scènes représente une idée

très importante dans le domaine hagiographique médiévale, c’est-à-dire, que le Christ est venu aider

le saint pendant sa sourance.

Grace à la force de cette représentation, on peut armer que le culte à l’Infante Santo constitue

l’un des vecteurs de l’identité nationale portugaise. Pour mieux le comprendre, on doit étudier comment

il a été engendré par son iconographie. Pour autant, on analysera les problèmes renvoyant à l’expansion,

à la consolidation de l’État, aux relations internationales à travers l’arbitrage de la Sainte Siège depuis la

fondation de l’empire colonial portugais. On croit que le l conducteur de telles questions se trouve dans

la compréhension des mécanismes de la sacralisation monarchique qui sont présents en son iconographie.

La Question de la Sacralité de la Monarchie et ses Rapports Avec le cas Français

Si on soutient qu’il y a, à travers les images liées au culte au Infante Santo, une sacralité de la

monarchie portugaise et, en plus, qu’on y trouve dans l’iconographie sur ce prince, on sera obligé de

soutenir qu’on peut utiliser le concept de sacralité monarchique pour le cas portugais Portugal. Pour

le faire, il faut reprendre le débat historiographique sur ce sujet.

En 1924, a été inaugurée une nouvelle période concernant les études de la royauté à la suite de la

publication de Marc Bloch (1988). L’étude des «rites de cure et en général la conception qui en découle»

(1988 p, 43) a rendu possible la contextualisation d’«une conscience collective». Cette proposition a

impliqué un renouveau quant à la recherche sur la monarchie.

Les travaux d’Enrst Kantorowicz (1988) sur la théologie politique médiévale ont pris en compte

la construction de l’image de Frédéric II. On a prouvé que cette image avait été préconçue comme lui

attribuant deux corps, l’un mortel et l’autre immortel. L’existence de ces deux corps garantissait la sta-

bilité de la royauté. Une autre étude paradigmatique a été réalisée par Georges Duby (1979) concernant

l’imaginaire féodal. On y remet en question les modèles de représentation de la société tripartite, à

l’origine, liée au clergé régulier, puis au roi. Cette transition a contribué à créer l’image du roi comme

intercesseur entre ceux qui priaient et labouraient et ceux qui faisaient la guerre au nom du divin.

L’étude de la royauté par la compréhension de ses aspects rituels a été fortement renouvelée après

les réexions de Jacques Le Go (1990). Lorsqu’il introduit un versant anthropologique et sociologique,

cet auteur analyse les rituels du pouvoir: «Couronne, trône, globe impérial, sceptre, main de justice et

ainsi de suite», car il a mis en relief les éléments symboliques attachés au pouvoir royale, ceux-ci on

une fonction assez important en ce qui concerne la légitimation du pouvoir du roi.

Dans les années quatre-vingt, un grand nombre d’auteurs liés à la nouvelle histoire ont élargi

le débat de la sacralité monarchique (1996). Les travaux présentés au colloque (cité au-dessous) ont

questionné la notion de sacralité royale dans l’Occident médiéval, alors que s’ouvrait une perspective

comparative avec d’autres circuits culturels. Il sera utile de discuter le fait que ces auteurs aient maintenu

un dialogue critique avec les travaux de Marc Bloch et d’Ernst Kantorowicz.

Jacques Le Go, qui durant ce colloque a présenté sa réexion au sujet des catégories du sacré

chrétien, l’a systématisée dans sa recherche concernant saint Louis (1996). Lorsqu’il démontre l’existence

d’une demande concernant un roi saint, il montre par quel moyen le roi faisait partie de l’univers du

sacré, étant donné son insertion simultanée dans les sphères du sacré, du religieux, sacerdotal et thau-

maturgique; ce schéma assez important parce qu’il systématise la notion de sacralité royale.

Le sacre, c’est ce qui exprime et le plus souvent crée (la concrétisation est une sacralisation) un lien avec

les pouvoirs surnaturels, la participation à ces pouvoirs et, s’agissant d’une société chrétienne, un rapport

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%